埋首於機具運作的匡噹聲響中,藝術家張凱亘扛起木料、身處微塵瀰漫的空間裡專注手中工作。他曾以投入四年正規工藝學習的歷程,發展出《「生命特徵」」系列作,刨自對生命的困惑,投注於木工技藝裡,兼容創新理念與優美技法,此作獲得2019 「臺灣工藝競賽」一等獎的榮耀。得獎之後,張凱亘暫放工藝創作的身份,毅然決然成為一名演員,探索未來的更多可能性。

生命軌跡裡的工藝芽點

張凱亘提到成為演員的契機,回推記憶是做完《「生命特徵》」後,有一段就學與職涯的空窗。這段期間熟識的戲劇系朋友向他邀約,要不要一起試試當群演。他因五官深邃的面貌,在描述台灣臺灣族群紛爭一劇《斯卡羅》中,成為眾多原住民臉孔其一。實際上,他的母系家族正是來自排灣族。張凱亘分享兒時是在屏東萬丹長大,作為主要照顧者的阿嬤,經常帶著他回到山上部落和親戚們敘舊,「大學選讀工藝設計系,在單純喜歡手作的因素裡,有部分份可以連結到小時候的片段記憶。」

細數成長階段,有親手體驗排灣族琉璃珠的精緻工藝,也見過族人縫製傳統服飾。爾後,在課業壓力襲來前拿畫筆為興趣。但要論有明確念頭,他說,和高中好友相偕到畫室的兩年期間,漸漸萌生,從語文科系的志願轉往藝術創作的方向。

回憶剛踏入工藝領域,身為初心者的張凱亘,把陶瓷、金屬、木材都修習了幾回,從中感受不同材料與身體合作的體感。他笑說對陶的第一印象不是太好,重心逐偏向金工和木工,往後,因有創作大型作品的考量,他近乎專注於木材材質上。那段時日,他每天早上十點便現身學校的木工工廠,直到夜深,他稱之如著魔的光景,曾經連除夕年夜飯都差點沒返家團圓。「把自己關住做出作品的行為,誠實反應當時的身心寫照。」他把潛藏在內心的巨大能量一口吐出,奠定往後由內向外的創作脈絡。當時製成的首件大型作品,正是「生命特徵」系列裡的「囚牢」。

概念是創作裡的向光性

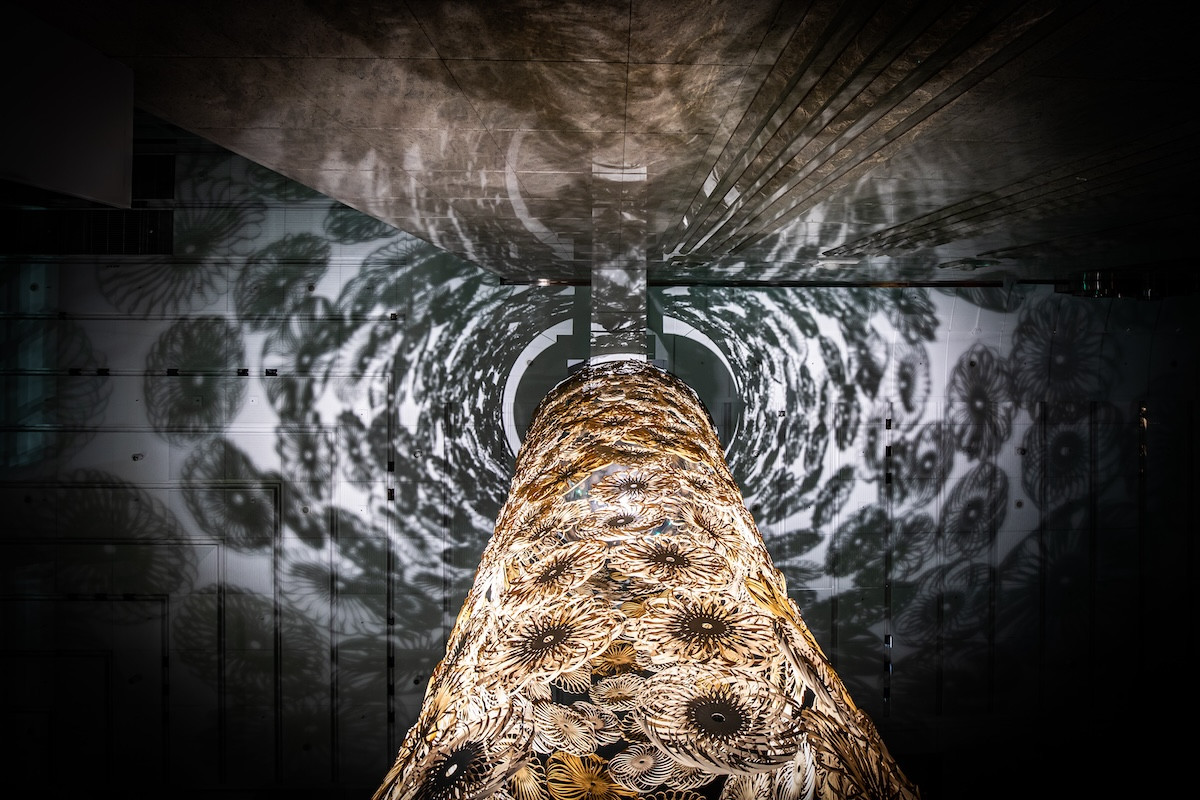

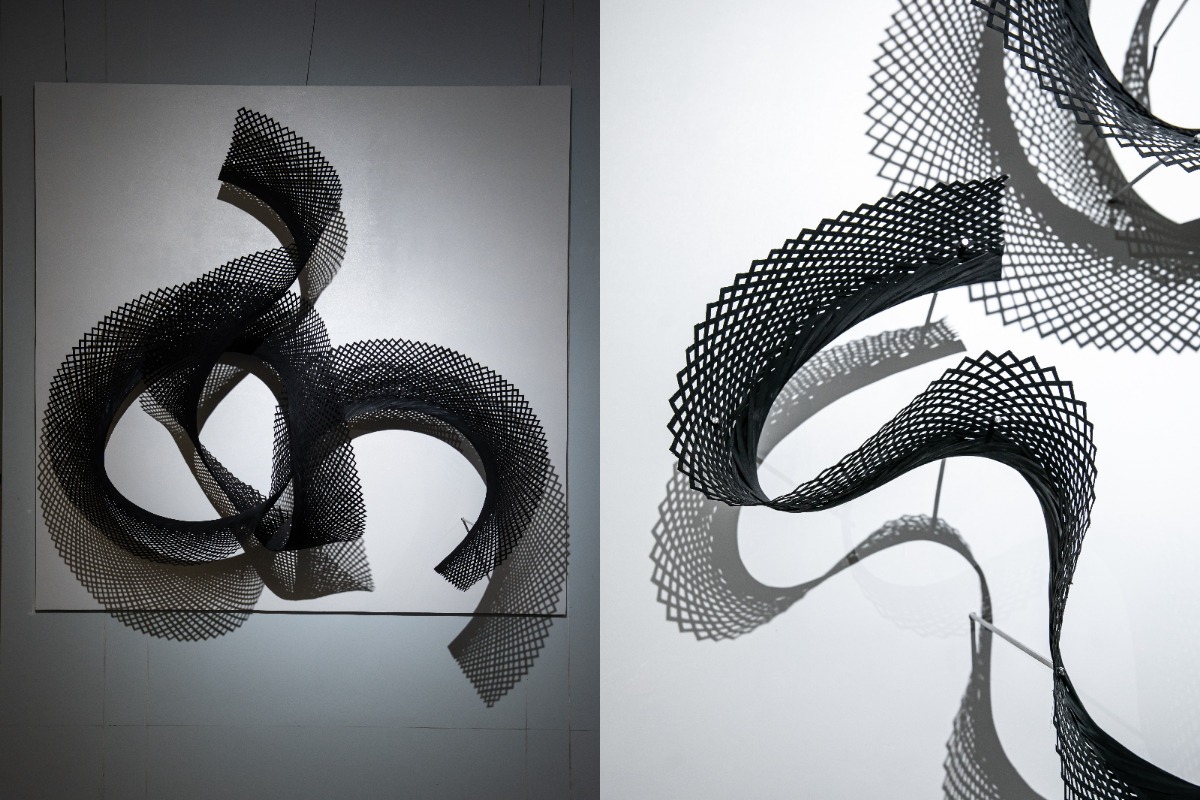

看過張凱亘作品的人,感知創作者的抒情想法前,總先訝異木造結構的流線魅力,甚至會誇張讚嘆,「這真的是木頭做出來的嗎!」 搶眼的視覺張力,源自他大量使用冷壓曲木的工法。將一片片薄木片膠合後經模具,形塑出有機的姿態。有時,想出的弧形超出人腦無力解析的角度難題,他結合3D運用科技的模擬輸出,再進入木藝的製程裡。耗力又耗時的背後,是張凱亘欲跳脫方正又規矩的木頭印象,以曲線的靈活力,帶給工藝一股新的生命氣息。

經年累月學習工藝裡的悠遠,未讓張凱亘往傳統的象限生長。他笑認自己在體系裡是長歪了,成為匠人或職人一生懸命的精神,並非他追求的理想,想法何以成型才是他創作裡的向光性。「後來終究明白我的歪,源於我是個概念先行於技法的人。」談起工藝,張凱亘是曾有那麼一段思想上的黑暗期,他由學院派中所感知到的工藝,圍繞傳承與技藝兩大核心本質,卻與他的創作理想,相互磨合。於是當了演員,與工藝產生時空的距離感,當他再回望過去,更能以澄清的視野,梳理出他在藝術創作與工藝的穠纖關係。

潛行在生活裡的木藝田調

四年過去,張凱亘逐步自演員的身體創作,回歸大型立體作品的醞釀期。他與兩位仍在工藝路上的同伴,租下並修繕淡水近山的一處古厝,作為個人創作基地,同時嘗試木藝在商業跨界的廣度與尺度。例如,承包展場設計與施作、支援友好藝術團隊的製作,並持續關注木作產品的市場。而不久前他造訪了「木平台」,欣賞許多具實用性的工藝佳作。他有感大眾能以美的眼光閱讀工藝,卻少有識得產品動輒數十萬價值的伯樂。他同為製作者,理解背後費工與費時的成本。」不分創作或市場的取向,產出一件木製工藝都得花費製作者的全神貫注,也因此,有效率的量產始終是工藝持續克服的議題。

《「生命特徵」》 獲獎後由國立台灣臺灣工藝研究發展中心典藏,作品藉不同策展去到各個角落,傳達工藝隨時代新面貌,延展張凱亘投注其中的能量。木頭因需定期保養,他與作品週期性重逢,「每次再見到他們,感覺相互陪伴的時間好像是上輩子的事。」

張凱亘的作品衷於內在感受出發,也像從身體切割出去的碎片分身,詮釋他對於生命姿態的各式階段:初始、囚牢、探尋到平衡。現在的他呢?張凱亘說,如果真要比擬,是在「囚牢」與「探尋」之間來回游移。話語間,應和他不久前得知的新消息。淡水老厝的工作室即將調漲房租,與共租空間的夥伴們已決定各自找尋下個落腳處。近期,張凱亘正如火如荼整備生活,為創作的新階暖身續力。

面對工藝,張凱亘把內在世界的感受袒露得多,外顯的木工技法鮮少主動談起,唯獨提到上漆時,他多說了點,「上漆是完工前的最後步驟,塗上無色無味的保護漆,放置陰乾,再打磨。上述步驟需要反覆幾輪。對我來說也是種修行。」重視作品上完漆後,木頭呈現自然的消光光澤。張凱亘講的是上漆步驟,也像是打磨擦亮創作想法的歷程,展現恰好的光芒。未來的新作張凱亘還在琢磨,可以確定的是,持續反芻自身與外在的關係,用熱愛手工的技藝,傳達心中的創作風景。

文字:王涵葳

攝影:林家賢