走過捷運中山站的南京商圈,轉入中山北路另一頭的靜巷,米力和Rick一起經營的「溫事」陶器專賣店,便座落於二條通咖啡的斜對面。輕輕推開木門,開展於眼前的,是一整個來自日本各地傳統工藝的備前燒、九谷燒、唐津燒,和現代民藝的小石原燒、小鹿田壺屋燒,以及來自沖繩的玻璃切子工藝等器物世界。曾舉辦「大好青空」市集的米力,有著許多斜槓身份,是插畫家、藝術總監、策展人、作家,更重要的是,她很早就開始關注生活雜貨,後來先生Rick開始學茶道,兩人鑽研日本器物文化,自己經營「大人器物學」網站分享知識文章,結合實體店,讓同樣喜歡日本工藝的人對器物有更多認識。

市集是美感培養皿

「當時一群好朋友一起聊一聊,覺得沒有人做過這樣子的事情,那我們就來做!」米力分享舉辦大好青空市集的起源。當時只是想可以集合周邊的好朋友,一起來辦一場市集,有的人是攝影師、設計師,有的人是甜點烘焙、餐飲的店主,大家都很願意來玩。2014年第一棒在臺南開跑,第二年在臺中,2016年第三屆來到臺北陽明山。米力說,會選擇辦在陽明山頂,是因為臺北市本身就是一個盆地,集合了各式各樣與「美」有關的人事物,讓城市就像是一座美感的培養皿。一場集結好朋友的週末市集,每個人都推出自己喜歡且擅長的事物,吸引同好大家玩在一起很開心,市集也舉辦得很有趣、很精彩。

現在臺灣各地幾乎每個週末都舉辦市集,米力說:「其實日本反而沒有這麼多。」從前日本京都市在各大寺廟廣場舉辦市集,每場市集都有訂一個日期,彼此都會錯開時間、不互相打架,農人和職人帶著來自不同地區的產物來擺攤,漸漸發展成工藝市、蚤之市等等。現在的米力還是會協助地方單位舉辦大型策展,如「基隆城市博覽會」、「新北設計展」等,她以設計師的視角策劃展覽,集結品牌形成展覽主題的縮影,也以相同方式將日本器物文化濃縮在「溫事」裡。

溫暖的器物文化

2008年,米力便架起部落格分享日本雜貨資訊,那時候這塊市場沒有什麼人做,效果還滿好的。後來經營起網路電商,當時較受歡迎的陶器大多是橫條紋、圓點、格紋這類有簡單花紋的商品,透過照片看圖案,喜歡便能購買。然而,後來愈來愈多人進入這塊市場,能購買的管道變多了,漸漸地演變成價格戰,便不是米力和Rick經營的初衷。

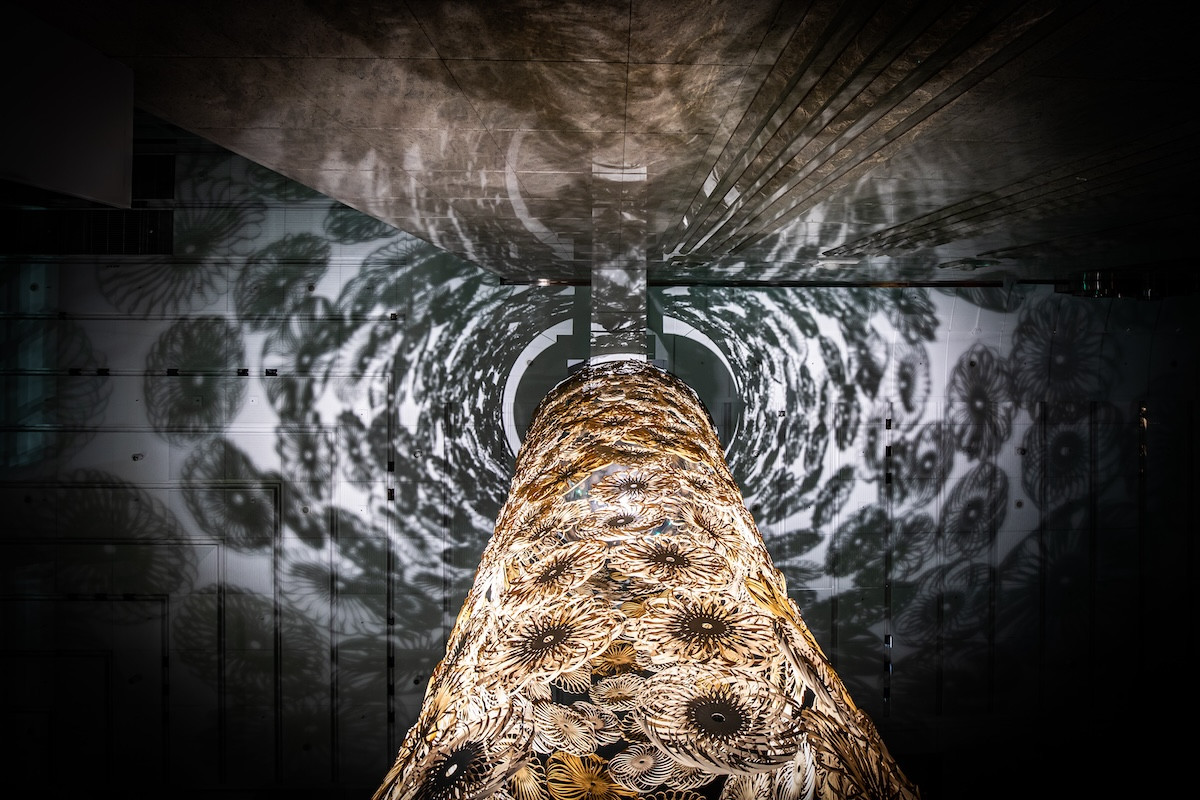

於是他們改為專注日本工藝的器物文化,2011年兩人在中山北路的巷子裡,創立「溫事」陶器專賣店,店裡有一整道牆面擺滿Rick為了鑽研日本工藝,而留存的日本陶器、藝術、文化相關日文書籍,「為了更瞭解傳統文化,我們開始學花道、茶道,完全專注於純粹工藝,好好地研究、梳理脈絡,撰寫成文章」米力說,兩人走訪日本各地,導入各地特色的生活器物回臺,涵括六古窯和古典陶瓷,以及近代民藝設計陶器,此處有全臺最齊全的日本各地工藝考察,希望人們能與器物之間能夠和諧對話,讓工藝走入生活。

陶器源於堅持

「溫事」裡,有代代傳承的千年日本工藝,也有日本四十七都道縣府的民藝陶。「日本工藝陶器可以從土色、釉色,還有造形、樣式去分辨每個地方的特色」Rick說。由於,各地醞釀的陶土、色彩、燒製技術皆不同,用途也不同。47個縣就有47種陶器的樣式,Rick隨手拾起一件陶器便能將歷史故事娓娓道來。

「因為我覺得每個人基本上都是喜歡聽這種故事的人」米力說。通常對陶有興趣的藏家,會想知道哪一個窯廠是他沒有收藏過的。這些人通常屬於小眾,不是只將陶器視為漂亮的裝飾品,更想了解製作背後的過程。所以會找來巷子裡的客人,多半都對這間店略知一二。當然除了買來自己收藏的人,也常有來買禮物的客人,「客人可以透過我們說的故事,去傳遞給送禮的對象」米力說。因為代代相傳的日本工藝家,大多是在深山裡潛心製陶,過著沒有電窯、沒有太多現代設備的生活,能夠堅持下來都很不容易。收到禮物的人,也會因為這個故事而受到鼓舞,而有被激勵的成分。

生活工藝源於無心

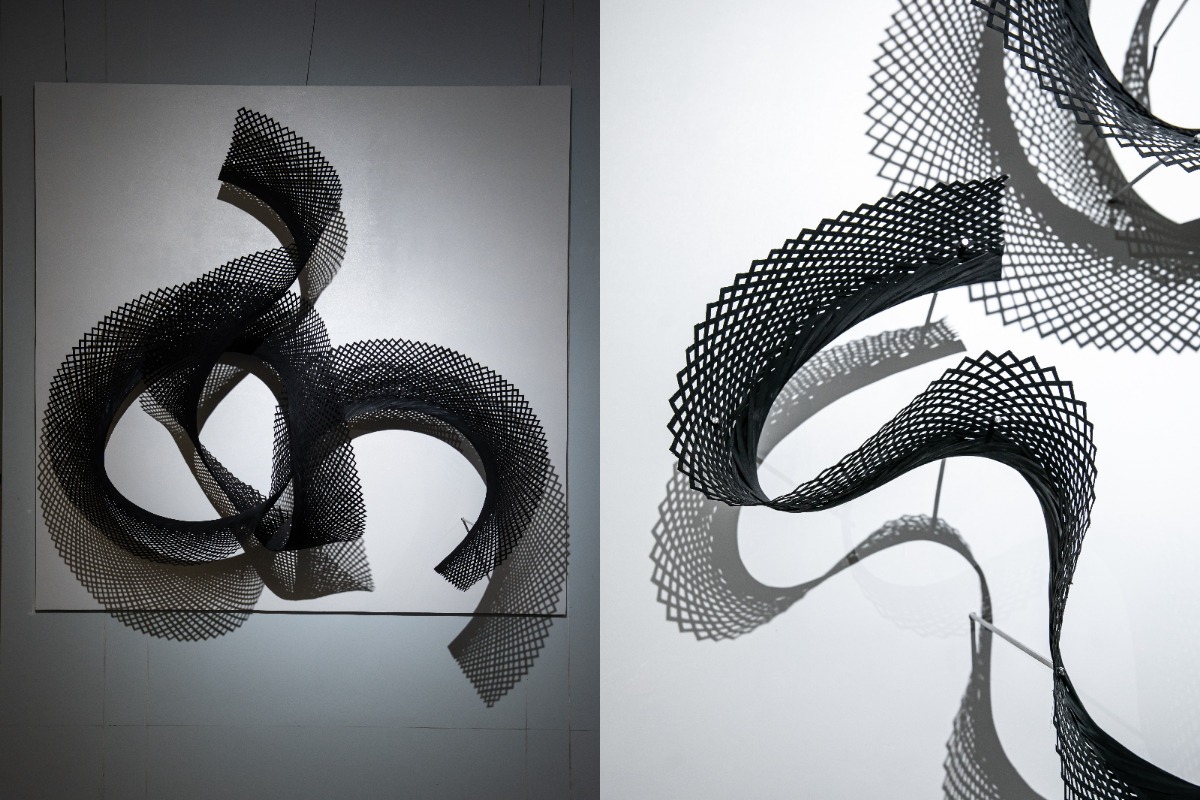

談起臺灣工藝,兩人認為臺灣起步時間比較晚,基本上還在嘗試錯誤的階段,他們時常聽到工藝家在創造個人化風格之前,會經過一段扭曲的階段,因為想要表達的事情太多了,為了展現獨特而失去創作或器物存在的本質。米力引用日本民藝館長深澤直人先生提倡的觀念,他認為設計中的設計,即是讓人感覺不到設計,這個觀念呼應民藝運動之父柳宗悅,曾說「最美的創作應該起於無心」,以無心嘗試創作,一天做一千個,十天做一萬個,作品在嘗試過程優化,自然而然就會形成美的形態。

日本工藝、民藝之所以可以存留百年、千年,是因為當時這種無心感在生活裡是被需求的,為了解決生活問題而存在,也可以算是一種設計性。米力舉例她天天用的「豬口杯」,原本是用來裝蕎麥麵沾醬使用,但是因為杯口大、沒有把手的器形,可以喝茶、放果子、要喝咖啡也不奇怪,收納時堆疊起來也很方便,這種日常多用途的容器非常受歡迎,也被稱為Free Cut自由杯,陶器工藝家也就會隨著需求多做這類型的創作。

創造個人識別度

臺灣工藝有部分出現在展覽和藝廊,其作品目的較偏向收藏。但是日本工藝之所以吸引人,是因為雖然傳承時間久,看似很名貴,可是價格卻很親民,傳統工藝本質上就是為了在日常生活中使用,而不是只買來擺在玻璃櫃裡。

日本的陶藝家通常在成名之後會專注於一種獨特的陶瓷作品,這種專注有助於建立自己獨特的識別度。然而,要達到這種識別度需要不短的時間,就好像是在設計一個獨特品牌一樣。所以,米力也建議臺灣工藝家應該先建立作品的識別度,必須先讓人們認識你的作品,才能真正創造屬於自己的品牌。

文字:何芳慈

攝影:一J