天光消失、樹影伸延,大地的邊界模糊,古老神話中的生物,睜開無情雙眼準備行動。在《深林》中,瓦旦.督喜(Watan Tusi)深化在傳統祭典儀式與觀光表演之外的原住民樂舞,以情感豐沛的美學表達、飽含野性的視聽符號,取代敘事性文本,迂迴往返,卻非複製貼上。這是一支獻給生活的舞蹈,原來,我們自擁有肉身之始,生命就已經開始舞蹈。

《深林》原先是「TAI身體劇場」於2020年發表之作,靈感來自瓦旦某個驅車行經中橫公路的夜晚,動物鳴叫聲此起彼落從森林中竄出,他想起前陣子興起的登山打卡風潮,想起自己小學一、二年級,父親深夜帶著他去山裡放捕獵陷阱,因希冀他學習獨立,竟只是遠遠地看著還幼小的他,讓他一人獨自面對恐懼⋯⋯。

「當很多人開始重視身心靈健康,想走進山林尋找自我,對我而言,山反而是一片充滿未知的地域,令人心生敬畏。」於是,這個舞作呈現了人類在原始時刻直面自然的無助,驅使觀眾反思「人們和森林以及萬物間的關係」,而這樣的視角,並不侷限於瓦旦的德路固(Truku)太魯閣族,而是從每位觀眾的自身,拋擲而出。

身體為靈魂的棲身之所

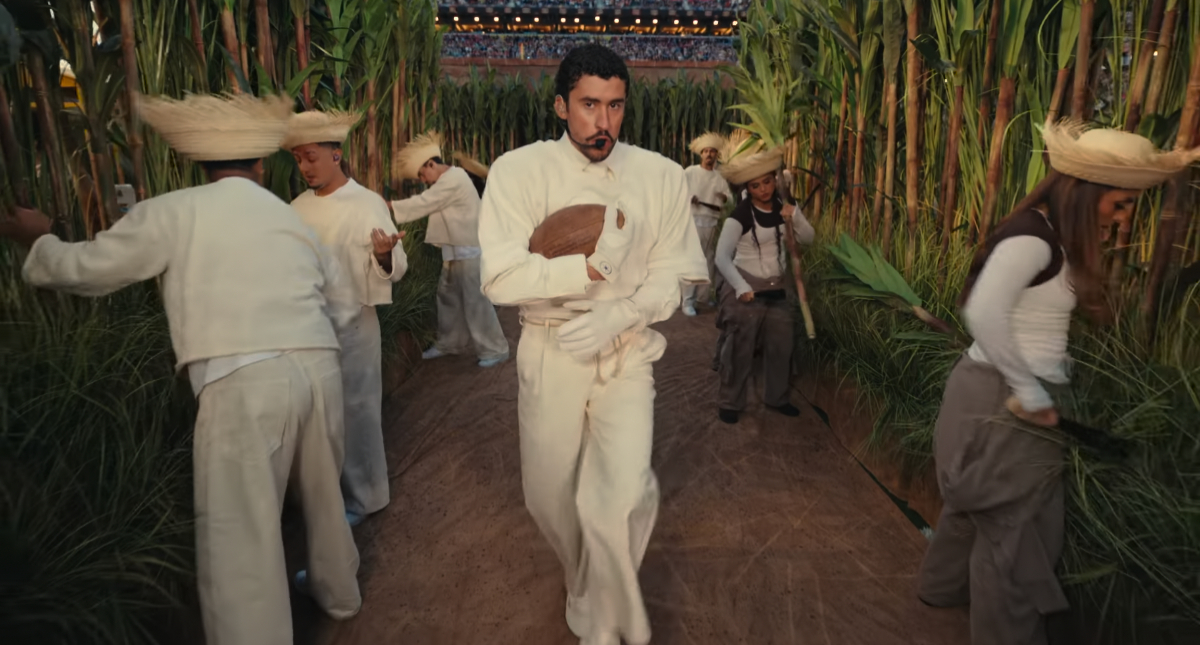

外界以為,推出作品前應需費時多年做田野調查,《深林》的協同創作者朱克遠(Ising Suaiyung)則笑斥,舞者們本就住在田野(山林)中, 「只是隨著社會教化,不知不覺變成一個符合現代姿態的身體,回到山裡才發覺,這個過於頂天立地的身體已不適用。」

穿梭、行進於山徑之間,身體需要一個截然不同的角度,時而彎曲、時而前傾,並且,原住民不同族群之間,有各族召喚祖靈的方式,倘若以很直立、很理性的身體,根本無法與靈碰觸。朱克遠比喻:「人與天地間,彷彿只隔了一層薄幕,靈都在周圍,如果還沒看見,稍微彎個腰、側個身,或往後看, 講起來好像有點可怕,但那個薄幕正悄悄開啟。」

不僅是彎腰這個姿態的消逝,瓦旦說:「有時候我會回想起在部落裡面,提高講話的音量和音調是很自然的,但現代社會規範我們說話要輕聲細語,所以原本人們能從身體發出來的共鳴聲漸漸不見了。」

《深林》整部舞作中,幾乎沒有任何可辨識的語言,而是讓觀眾聽到高低不一的聲響和狀聲詞,瓦旦曾發現,有些舞者在跳舞時,習慣隱藏呼吸聲,但TAI身體劇場總是鼓勵他們要「大聲喘氣」,因為「用力呼吸,才是認真活著的證明。」無論身體還是語言,當人們和傳統或土地產生斷裂,《深林》企圖喚醒一些深藏在肌肉記憶裡的久遠經驗。

談及身體各種維度,瓦旦道出自己在日常中的觀察,比如基督教已成為現今台灣原住民最主要的宗教,教堂便成為部落中最常見的公共建築之一,「走進教堂, 無論耶穌像或十字架,都需要仰望才能膜拜,然而以往的傳統儀式,我們的視線都是往地上、注視著土地在進行,那瞬間突然驚覺,原來改變的不只是信仰而已,也包括我們的身體,都形成了一種慣性。」

學其形、得其意,沉浸比辯證重要

一般人所知的現代舞,探索更合乎人體自然運動規律的節奏,亦需身體和意識的配合,美就美在呈現舞者身體的韻律和質感。然而,仍有許多首次接觸TAI身體劇場演出的觀眾,對於原住民文化或傳統感到陌生,問瓦旦:「看不懂這樣的現代舞怎麼辦?」他毫不在意,強調觀眾並不需要急著推敲編舞家的原意,否則觀賞表演就不有趣了!

他們嘗試把譬喻法用在身體上,因此「不了解」並不構成阻礙,他說TAI身體劇場在台上跳的不是傳統樂舞,也從不自詡為文化傳遞者,而是藉由自身經歷和體驗,轉譯成獨特的情感表現,「看不習慣是一種觀看方式,看不懂是一種觀看方式,有人可能到謝幕還是感到很抽離,那也無妨,你至少能看到,『喔!原來身體有另一種樣貌』,這樣就夠了。」舞者在台上演繹的是人、鬼、樹、靈?這是一種藝術形式嗎?瓦旦都希望交由觀眾自行判定,有感於現今大眾追逐單一、去差異化的審美價值,他想要打破的,正是這種「均質」。

『腳,跟行進有關係,也跟土地最接近;手,與我們的生存技能有關;言語,是對人和生靈的溝通,這些身體部位都是一個整體。』

「1是右腳,2是左腳,3為右手,4為左手⋯⋯」,既要突顯個體差異,瓦旦獨創的「腳譜」即為TAI身體劇場所實踐的生理方法。橫向為時間,縱向為相對、持續的方位,透過跳舞示範,以反覆的身體經驗將概念傳達給團員,經由實地的踩踏、彈跳和飛躍,在每一次聲音和身體結合的經過,又再撞擊出新的排列組合,屬於相對開放性的敘事解讀,或可作為表演者與觀看者的集體創作。

學習傳統樂舞時也是,當彼此把手牽起,除了歌聲之外,最大聲的就是腳步聲。往前、往 後,順時、逆時,都從身體作為中心、腳譜帶出方位,關鍵在於「每個人都有自己使用身體的方法」。

「腳譜」不說話,但可以閱讀,連結「樂舞」、「織布」與「遷徙」,「腳,它跟行進有關係,也跟土地最接近;手,與我們的生存技能有關;言語,是對人和生靈的溝通,這些身體部位彼此之間相互連動,都是一個整體。」瓦旦解釋,工業化社會的專業分工是為了提升效率,生產更快、移動更快,然而身體卻非零件組成的機械,怎麼能各自運作?

有趣的是,腳譜當初是瓦旦坐在台鐵火車上,聽著車身與鐵軌碰撞發出的喀搭喀搭聲,引動雙腳的節拍踏動,再傳入腦海中的聲響,經過團員們的踩踏,又化為一種新的律動。「腳譜講的不是精準,當不同的舞者操作同一個腳譜,卻會產生不一樣的質地,從中看出腳譜對這個人的影響。」瓦旦以傳統歌謠為例,因應演唱者當下心境,以曲調變化演繹出思念或歡愉,或者即興填詞,有各種可能性,他直指原住民文化很少一對一或一對多,必須要一群人對一群人,並在集體中因不同頻率而達到某一種共振。

赤紅流淌,是真實的需要抑或過度的慾望?

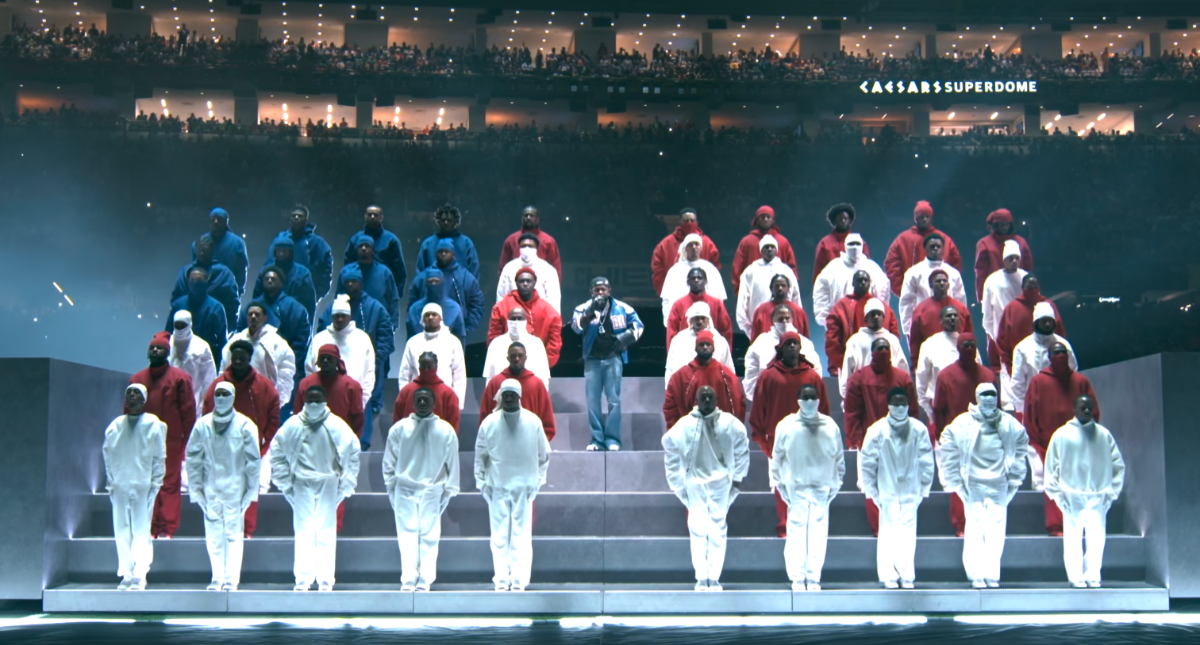

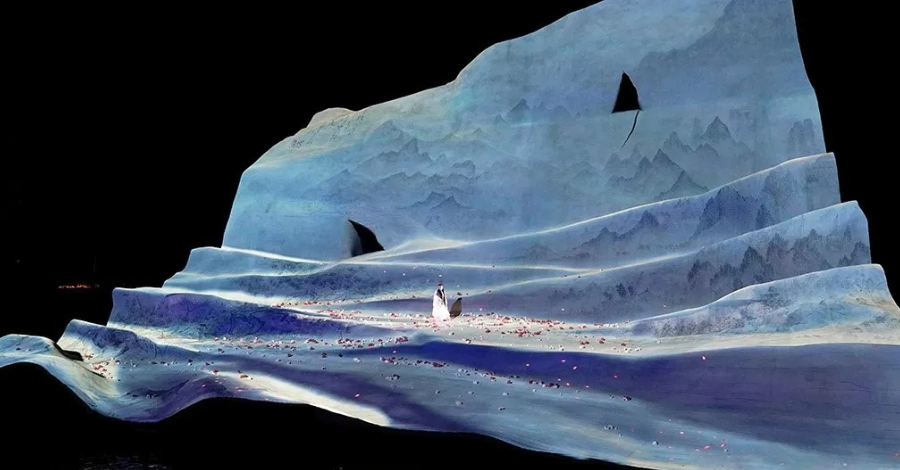

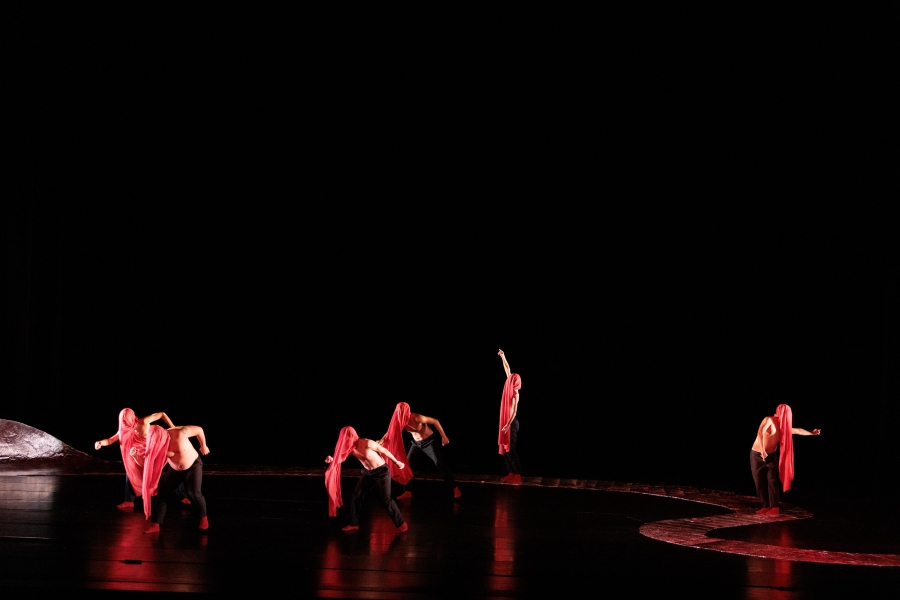

「森林的土地是祖先用血換來的」,《深林》的節目介紹這麼寫著,布幕升起後,舞者頭上無不披著紅色紗巾、腳踩紅襪,「在勞動過程中,無論是農作、狩獵,或織布,因受傷所留下來的血液,是一種痕跡、一種力量,這個色彩也經常在我們傳統服飾出現。」

長幅紗巾,因舞者彎腰而下垂,彷彿樹鬚和氣根在地面上延伸、下探,同時呼應德路固太魯閣族的創生神話——遠古時期,在中央山脈有一棵半木半石的大樹,有一天樹化為男女二神,產下子女,其子女又繁衍子嗣, 世界逐漸形成。瓦旦以看不出腿部曲線的黑色西裝褲,取代原住民男性穿著的一片裙或遮陰布,象徵現代社會的標準化,同時默不作聲地傳遞既矛盾又諷刺的斷裂感。

成立於2012年,TAI身體劇場的「TAI」,發音同「代」,取自太魯閣語中的「看」之意,可視為對部落和身分的一種凝望。以往,TAI身體劇場的作品,緊密地扣連著勞動性的身體,但《深林》想闡述的,不是原住民處境,也不是競爭和衝突,而是向人類集體面臨的與自然共生,提出疑問,進而試探當我們習慣的身體一反常態,那些原本已斷裂的連結, 會產生變化嗎?

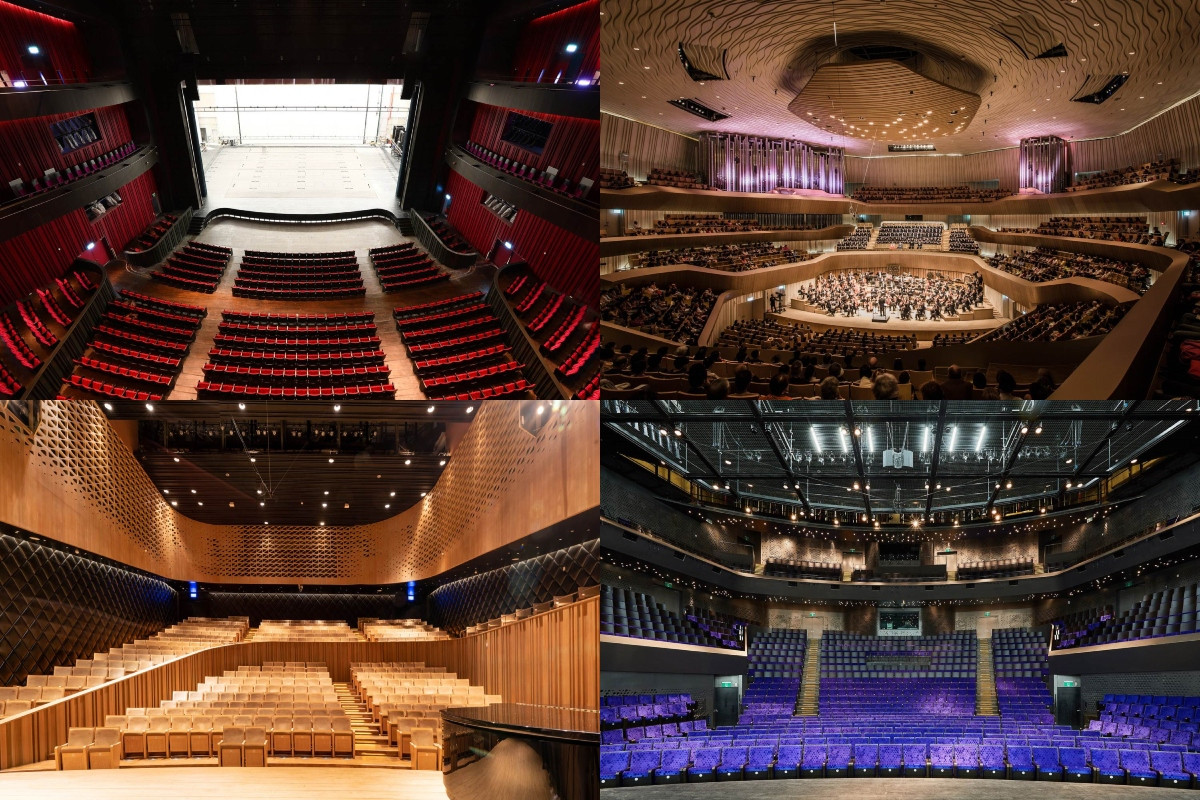

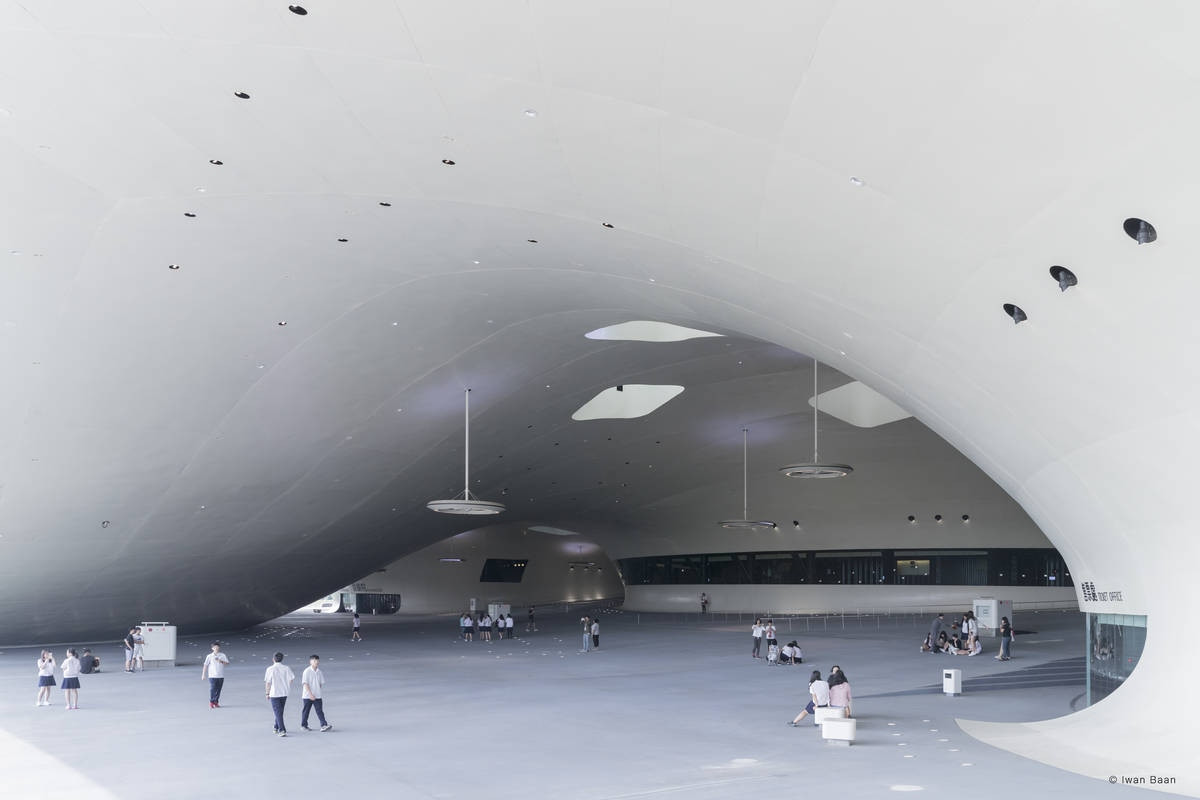

瓦旦於今年初,更帶著《深林》走向戶外,TAI身體劇場在部落的山林、溪流旁、農耕地演出,讓舞者面對更多預期之外、難以掌握的狀態,除了 風雨,還有比起舞台更鬆散的地面,「舞者不得不首重於處理和土地的關係,每個人如何運用每一吋的肌肉找到平衡,平衡若跑掉了,就再去找。我們沿用這樣的《深林》經驗, 加入這次最新版本的演出,所以如果對2020年版本還有印象的觀眾,也許就會發現很多質地上的不同。」瓦旦認為, 再次回到劇場的《深林》,肯定有什麼變了。

不卑不亢,感知覺察

重新呼吸、重新生長;重新彎曲、重新修復與萬物的對話,朱克遠透露,TAI身體劇場剛成立的時候,對於傳統文化不斷流逝,也曾感到焦慮,但在不斷往內探尋的過程中,「即使越來越少人會講族語,它依然能經由樂舞、儀式、祭典,獲得部分的留存與流傳。」回到創作上,他們始終認為符號、標籤這些只是次要,關鍵是最核心的精神價值。

瓦旦幽了一默,「我們會聽到部落耆老這樣形容:『你的一顆心應保有如溪流上游般的清澈』,他不會說要像水龍頭一樣清澈對吧!老人家的人生哲學,往往來自人和自然的相互依存、身心合一,生活因此蘊藏很多智慧。」此外,人們如今以貨幣交易取代手工採集,便少了很多漫長卻富有樂趣的過程。

然而,這次在Camping Asia總共為期4天的工作坊,瓦旦和朱克遠並沒有直接傳授腳譜的系統方法,而是讓團員們和學員們之間的交流,迅速地滋潤彼此,共同回到自然狀態,集體邊唱邊跳,「跳舞在我們族語裡,有淨化、剔除人體雜質之意,經由反覆的儀式節奏,人進入到某種通道,舞畢,眼前這個人變得非常通透乾淨。」

瓦旦分享,TAI身體劇場自2018年起開走的「100公里俱樂部」,如今已邁向了第7年,他們途經11個縣市、跨過數條溪流,「排練不只是按表操課,不在排練場的發生更為重要!」無論是和獵人進山設陷阱,或跟著部落夥伴下海浮潛捕魚,作品最終舞出人與人,與周圍環境、和萬物生靈的密不可分,而這樣的警醒,帶來直擊人心的觸動。

瓦旦.督喜(Watan Tusi)

TAI身體劇場創辦人,前原舞者團長。TAI身體劇場作品風格多元,觸及原住民文學、身體與音樂、當代原住民處境與環境衝突等議題,與法國音樂家羅蘭.奧澤(Roland Auzet)共同創作的《尋.山裡的祖居所》、作品《月球上的織流》,分別榮獲2018、2020年PULIMA藝術獎表演藝術首獎,也曾以作品《橋下那個跳舞》入圍2016年台新藝術獎。

文|張瑋涵

圖片提供|臺北表演藝術中心