《舞伎家的料理人》為保持舞伎妝容特製的小口三明治,《比海還深》中樹木希林在颱風夜端出咖哩烏龍麵,《大豆田永久子與三個前夫》經常被櫥櫃裡的義大利麵條灑落砸中的松隆子經常在吃義大利麵。這些日本影劇名場面的料理,都出自料理設計師飯島奈美,透過專訪將公開道道料理的製作幕後。這邊也先解謎,《四重奏》中出現的「炸雞該不該擠檸檬」爭論,做出這道炸雞的她是不擠檸檬派的。

喜愛日劇或日本電影的人,想必對「料理」此一題材並不陌生。不論是為了成為職業料理人的勵志劇情、主角獨自一人細細品嚐美食的「獨食」小品,抑或是一道道料理刻劃出的人情冷暖,這些作品不僅以劇情打動人心,裊裊炊煙的畫面與食材下鍋後發出的滋滋聲響,也一次次挑逗了螢幕前觀眾的口腹之慾。

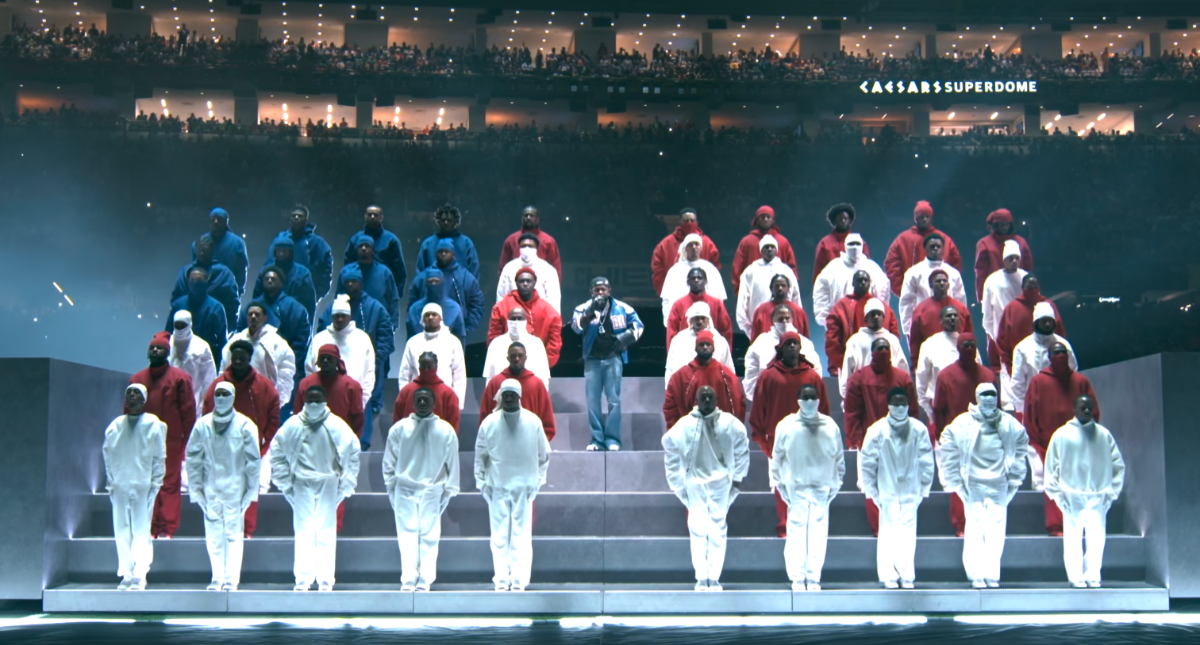

而催生這一道道美味料理的,正是鏡頭之外的「料理設計師」們。飯島奈美是日本目前為數不多的料理設計師之一,她以電影《海鷗食堂》首次在大銀幕出道,和芬蘭當地的拍攝團隊合作,在異國巧手變出一道道暖心的日式料理。在電影《南極料理人》裡,除了製作大銀幕上的料理,更親自指導在電影中飾演考察隊廚師的堺雅人下廚。此外,她也是知名日本導演是枝裕和御用的合作對象,《我的意外爸爸》、《海街日記》與《舞伎家的料理人》等皆由飯島奈美擔綱;她也多次和編劇坂元裕二攜手,在《四重奏》的「炸雞該不該擠檸檬」名場景鮮活了角色們的個性;在《大豆田永久子與三個前夫》裡用料理詮釋都會單身女子的生活樣貌。

從腳本馳騁想像!菜單、調味與盛盤一一考究

料理設計師並不只是依照劇組指示提供需要的料理即可,為了配合電影、影集或廣告的劇情設定,需要細膩地提案、調整菜單,必要時也會協助準備適合的餐盤、炒鍋等廚具作為拍攝道具。飯島奈美說:「料理經常被用來詮釋角色的情緒起伏而登場,就算是一道炒牛蒡絲,若是鄉下老奶奶的設定,牛蒡就會削成薄薄的長條狀並加入紅蘿蔔,以甜辣重口感翻炒上色。但如果是年輕人下廚的話,可能會切得更為整齊,適時加入甜椒妝點色彩。調味料也會選擇淡口醬油等,盡量保留食材本身的口感。從切菜的方式、調味到盛盤,都必須依照劇本設定一一思考。」

料理設計師彷彿身兼「演員」與「美術」兩角,當劇本中有食物、料理相關的場景需求時,該端出什麼「料理」、該使用什麼「器皿」,從前置階段便開始和導演、製作人共同討論。飯島奈美以《大豆田永久子與三個前夫》為例,在大豆田得知立志成為漫畫家的摯友突然過世的場景中,劇本上只寫了「前往友人家中,整理冰箱後,用剩下的食材炒菜、吃飯」。看著這段指示,她便開始想像在外租屋的單身女性冰箱裡可能會有什麼食材。最終,她提案以可以久放且方便購買的火腿、蔬菜、蛋和豆腐入菜翻炒,做出類似沖繩苦瓜炒蛋的料理。飯島奈美說,沖繩苦瓜炒蛋的日文中帶有「混合」、「文化與人交會」之意,與邊翻閱著摯友創作漫畫邊吃飯的劇情設定十分貼切,成為一個令她非常印象深刻的設計。

我想成為的是家庭料理的專家

除了前置階段,拍攝當天也需要十足的準備。飯島奈美解釋,通常團隊會在前一天完成備料作業,開拍前兩個小時進入攝影棚後首先試做,確認好料理場景的拍攝時間後,再往前推算何時開始烹煮,有時也需要顧慮到適宜入口的溫度,以及是否需要熱氣蒸騰的畫面隨時調整。為了應付突發狀況,她會盡量準備可以拍攝7次的食材分量,也總會事先確認好攝影棚周邊超市的位置。

在與時間賽跑的拍攝現場,為了視覺效果,經常會收到「希望料理看起來充滿光澤」的需求。一般或許會在料理表面塗上油水,但飯島奈美為了料理口感,會使用壽司店專用的纖細刷毛,只在打光處的側面塗上最少量的油。她另外舉例,在《南極料理人》中,因為劇情需求需要準備「不太會下廚的太太所做的油膩日式炸雞」,最終她決定在炸雞塗上油淋雞的醬汁,成功營造視覺效果的同時,也保留了美味口感。外觀與味道兼備的料理,讓飯島奈美經常得到攝影師、演員的好評,拍攝結束後,眾人紛紛搶著要享用她的料理。她也曾在《舞伎家的料理人》拍攝期間接受導演是枝裕和委託,替劇組工作人員全員準備了熱騰騰的咖哩烏龍麵外燴。

由於飯島奈美不一味追求外觀,而是重視料理口感,向她問及「料理設計師」與「廚師」的不同時,她坦承在剛入行,如果收到高級法式餐廳或日式料亭等場景設定需求時,總是充滿不安,心想「我不曾在業界受過專業訓練,端出這樣的料理真的可以嗎?能夠說服人嗎?」直到曾有機會在朋友所經營的餐廳幫忙掌廚,第一次跳脫電視螢幕,實際看見客人的反應、收到稱讚,她才漸漸有了自信心,「我也是在那時意識到自己的目標並不是『廚師』,而是希望成為『家庭料理的專家』。」

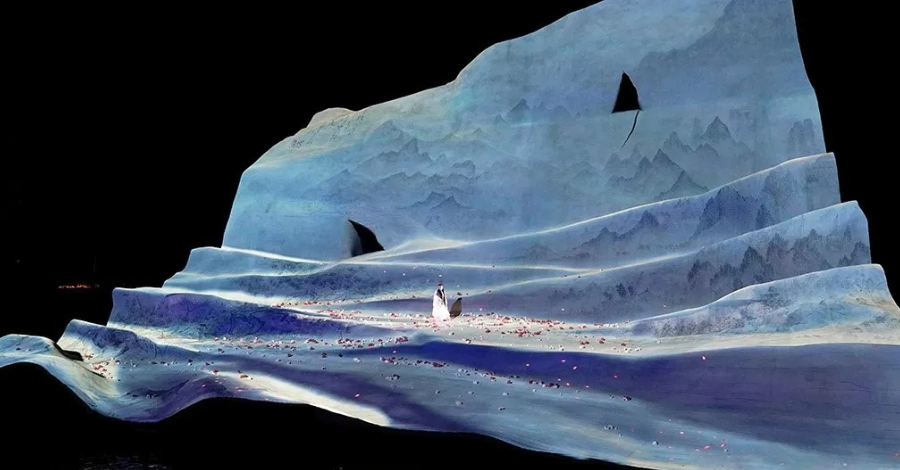

如何在有限的畫面與秒數裡充分傳達家庭料理的魅力,飯島奈美早已成了一流。在製作《海鷗食堂》的飯糰時,她數度測試白米與海苔面積大小的比例,只為了不要讓飯糰看起來太有家庭手作感;在設計《舞伎家的料理人》的「蛋沙拉三明治」時,為了呈現出鮮黃的色澤,刻意減少了蛋白的分量,也特別選用超薄吐司,「事前很努力地磨刀,再小心翼翼地將吐司切成12等分。」而為了讓演員能夠專注在演技上,她也會將麵條切成易於入口的長度、在肉片的背面劃刀以方便咀嚼,處處展現了其專業。

身為「料理設計師」的推動者

在料理設計師此一職業出現前,日本影視作品中若是有食物相關的場景需求,多半由美術組進行準備,料理往往只被視為道具的一部分。直到1985年導演伊丹十三拍攝電影《蒲公英》時,才首次在拍攝現場啟用了料理設計師。而飯島奈美之所以能夠進入這樣的業界窄門,則是來自於一段機緣。她說自幼就很喜愛料理,高中時期甚至為了男朋友準備了長達兩年的手作便當(這段故事也成為《深夜食堂》漫畫第6集「海苔炸竹輪」的靈感)。從營養師的專門學校畢業後,在雜誌頁面一角看到「料理監製」的職稱,便決意加入此一業界。

然而30多年前並不像現今網路發達,遍尋不著相關的職缺,不得已只好轉而應徵料理雜誌的職缺。有趣的是,當時面試的編輯看穿了飯島奈美的心思,對她說:「比起編輯,妳更想動手做料理對吧。」並向她介紹認識的料理設計師,她才得以踏進業界。日後,飯島奈美以助手身分參與前述電影《蒲公英》的料理製作,獨立發展後,2006年首次擔綱的電影《海鷗食堂》引起廣大迴響,讓許多影評人稱這部作品擴展了「美食電影」的可能性,也間接帶動了人們對料理設計師一職的注目。

影視工作之餘,飯島奈美不定期舉辦料理體驗活動,曾數度受邀來台開設料理教室。此外,她的著作豐富,將各個影視作品中的料理整理成食譜出版外,更與NHK合作,重現日本知名女星與作家澤村貞子1年份的食譜日記。僅管長年奔波在影視業界的第一線,她說自己不曾有過職業倦怠,總是想著可以如何從既有的料理手法中挑戰新的變化。

問及她的職業生涯中,是否存在著某一道深具意義的料理時,她的回答是「登山、遠足時大家都最喜歡的便當菜。海苔飯糰、日式炸雞、小香腸、玉子燒和花椰菜。」這似乎也呼應了她對自己的期許—成為家庭料理的專家,就算設計過無數的料理,永遠將目光放在最家常的菜餚之上,以其獨有的廚房語言,穿越鏡頭帶給觀眾療癒人心的力量。

日劇食譜公開1:《舞伎家的料理人》蛋沙拉三明治

食材(2人份)

12片裝白吐司6片、蛋4顆、鹽巴1/4小匙、美乃滋1.5~2大匙、奶油(常溫)適量

作法

1. 在鍋中煮沸熱水後,小心地將常溫的蛋放入鍋中。待水再次沸騰後轉至小火,再計時水煮11分鐘。時間到了之後將蛋取出,剝殼後切碎,再加入鹽巴、美乃滋調味(味道不夠的話可以增加鹽巴的分量)。

2. 在吐司的其中一面塗上奶油。接著將蛋沙拉分成三等分,均勻地分配在3片土司上,再蓋上塗了奶油的吐司。將3份三明治疊起來,包上保鮮膜靜置一會。

3. 切掉吐司邊,把三明治橫切三等分,接著再分別直切成四等分後盛盤即完成。

日劇食譜公開2:《大豆田永久子與三個前夫》冰箱剩菜料理、充滿惠愛回憶的蔬菜炒蛋

食材

波隆那香腸(如果沒有的話也可以用火腿、豬五花肉替代)80g、青椒2個、木棉豆腐150g、蛋2顆、高湯3大匙、粗鹽1/3小匙、醬油少許

作法

1. 將火腿切成約5mm厚以方便入口。青椒去籽,以1cm間隔橫切。用廚房紙巾包住豆腐去除水分後,切成方便入口的大小。打蛋放入小碗。

2. 以中火預熱平底鍋。倒入少許的油,分別放入香腸、豆腐,煎至微微金黃色後加入青椒拌炒。

3. 轉至小火,加入高湯、鹽巴。簡單拌勻食材後再轉為大火,用順時針畫圓的方式倒入蛋液。

4. 當蛋的邊緣開始熟了之後翻面,在半熟的狀態下關火完成。最後可以個人喜好酌量加入醬油。

★ 如果使用豬五花的話可以事先灑鹽調味。

飯島奈美(Nami Iijima)

料理設計師、「7days kitchen」負責人。出生於東京都八王子市。負責統籌設計電影、電視劇或廣告等影視作品中的料理菜色,參與作品包括《海鷗食堂》、《南極料理人》、《深夜食堂》系列、《四重奏》、《大豆田永久子與三個前夫》、《我是千尋》,以及NHK晨間劇《多謝款待》等等,和導演是枝裕和合作《我的意外爸爸》、《海街日記》、《舞伎家的料理人》等作品,亦出版多部食譜、書籍。IG:iijimanamioffice

企劃|張以潔 文|廖怡鈞

圖片提供|7days kitchen、Netflix、friDay影音、CATCHPLAY+