冬季北風吹得鐵皮屋隆隆響,吳慧芳講起話聲音不大不小,不疾不徐,偶有淺淺的笑,給人一種自適恬靜的感覺。69 年次的她,在 10 多年前投入專研陶瓷工藝,至 2010 年才從北部回歸老家苗栗,在市區郊野一棟閒置高爾夫球練習場的鐵皮建築裡,成立了「丹陶瓷工作室」(DanCeramics),這裡可算是她從陶土雕塑進入到生活陶的轉戾點。

吳慧芳先從介紹工作室開始,繞一圈下來看到什麼說什麼,那偌大場域裡的設備相當齊全,除了兩座分別用以還原燒與氧化燒的瓦斯窯,還有練土機、陶板機、拉坯機、噴釉器等。停在滿是貨架的區域,一層一層擺滿小號藍色塑膠籃,拉開來裡面全是試釉片,一片一片排列整齊好像方塊酥,且每一片的正面都有編號,背面也有記號,顯示所用的釉藥配方與燒製方式(還原燒或是氧化燒),總計超過兩萬片,不說還以為是這是待出貨的餅乾工廠。最後,她停在一只陶碗前。捧起那有如藍天鑲白雲的彩器,她慎重說道:「我的絞胎創作就是從這個碗開始的。」

不停重新起步的創作路

聽吳慧芳講起自己的陶路,那歷程不能說是跌宕,但也足夠轉折了。生長在陶窟苗栗,吳慧芳從小看陶工工作,對於陶不陌生,卻也未曾想到要學陶。並非美術本科生的她,甚至還選讀了與美術相去甚遠的資訊工程科系,只是在短暫就讀期間,領悟到這並非志向,才又重考上了東海大學工業設計系。

吳慧芳是走工設的好手,大學時她征戰大小設計比賽,拿下臺灣照明燈飾設計競賽首獎(2001 年),到義大利Domus Academy 攻讀設計碩士,又得到義大利 Plastic4TheHouse 家具設計競賽首獎(2005 年),正當許多人以為她會繼續走工設時,她卻選擇飛到舊金山的房產公司當軟裝設計師。最終,她又覺得這與她人生想走的方向不太一樣,遂決定回到臺灣,重新起步。

「我當時強烈感覺到想做一件我自己的事,於是便像海綿一樣,一直去吸收不同的知識,一直感受我自己的形狀。」吳慧芳溫和說道。她曾嘗試金工以及石,最終在觸碰到陶土時,發現這個柔軟可塑的材料極度親合自己,便定下了以陶土為媒介的創作方向。2009 年最初的丹陶瓷,是以陶土雕塑為主。「我那時心中有一個畫面,就是希望有一天一定要在很漂亮的空間裡面展覽我的作品。」談起青澀的夢想,如同讀自己小學作文「我的志願」,吳慧芳莞爾一笑,態度泰然。

一千多個日子的寒窗試燒

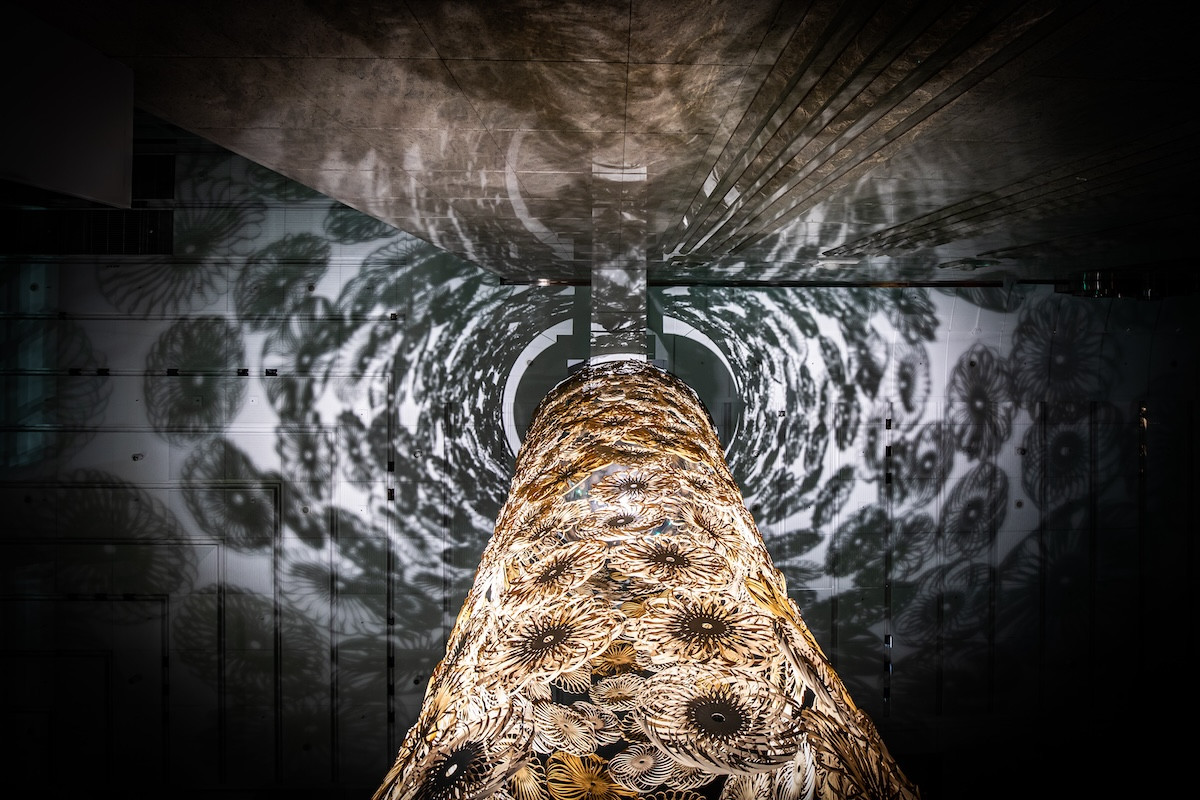

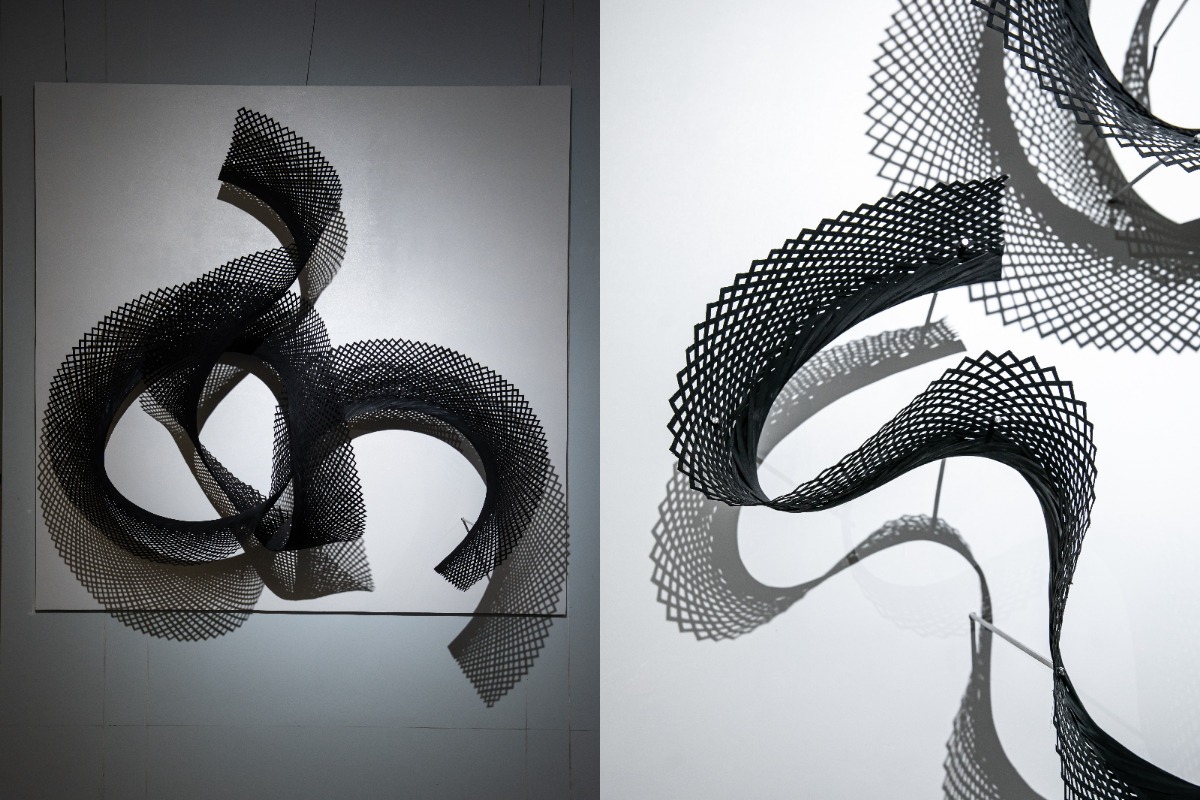

因為是工設背景,她想起自己曾十分著迷電腦 3D 繪圖的自由塑形,於是她從這個概念出發,創作首件陶雕塑系列《你們有誰知道?》作為身為陶藝家的自己,回首人生來時路的紀錄。這件胎瓷如蛋殼脆弱的作品,以揚舞於空氣中的自由流線得到青睞,先後入選澳洲 Gold Coast International Ceramic Art Award、西班牙 BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES、盧森堡 Marché des créateurs 展,以及 101 年全國美術展,其中一件並被盧森堡當代美術館的前館長私人典藏。

吳慧芳說,此時的自己還不算是真正地懂陶,只是以陶進行創作而已,真正的學陶是在得獎後才開始。基於務實的生存理由,吳慧芳認為自己必須投入生活陶,而為了更精細掌握創作,她先向楊作宗老師學釉藥,再去湯潤清老師的工作室學拉坯,而這一投入卻又去了五、六年時間,直至 2018 年她的新作才登場。

先釉而後陶,吳慧芳的學習次序與常人不同,而在學釉與學拉坯之間,甚至還相隔了三年。問吳慧芳這消失的三年她去做了什麼,她說其實也沒兼差什麼工作,就是一個勁的每天起床、調釉色、上釉、試燒、紀錄、歸檔......這三年期間她把自己活得像個大英博物館的圖書編目員,日復一日地,把日子過得專一近乎單調了。茫然看向那兩萬多片的試釉片,突然領域到眼前這位可人,那輕輕柔柔的話語下,有刻在骨子的執拗。

在不可能的世界裡追求百分之一

沈浸於材料與技術的世界,吳慧芳從兩萬多片試釉挑出五千多片,從中篩出兩百多片,最後選定十種配方為主要研究方向,在陶土與釉無盡配對組合的實驗中,她偶然發現絞胎結合釉藥產生的有趣變化。端起她介紹自己的最初那只器,初春晴朗的天空藍是她所鍾愛的色調,這個簡單的意念鋪開了她在生活器物的創作之路。只是,她沒想到這卻把事情推向了莫大的困難。她慘然一笑,說道:「我幾乎困在這件事裡三年。」

吳慧芳解釋,自己的釉藥配方並不好燒,如果是用氧化燒,可以輕易燒出藍色,卻不會有白加藍色的組合;而如果是用還原燒的話,是可以燒出白加藍色,但發出藍色的機率卻很低。「有前輩看了我的作品,咬定我的釉色一定是銅發色,然而我的釉藥並非這個方向。」真實的成因是,她是用反覆窯燒去逼出藍色的。

會如此瘋魔,還有另一個原因,是她的釉藥配方有非常嚴重的起泡問題,初期燒成率低到不足 10%,她形容那是每次打開窯門,都有心臟被暴擊的感覺。而為了找出起泡的原因,她反反覆覆入窯燒,最終在撿起某只器物時,發現火吻六七回的釉竟呈現出濃郁的色彩與兔毫的纖紋。「如果不是因為我一直失敗,我可能不會這樣一直燒,也不可能會發現這件事吧。」

嘟起嘴!突破壺的造型想像

從茶壺、茶杯、茶海、茶盤,吳慧芳以茶道具為起點,展開一整套的絞胎創作,同時也嘗試突破壺的形狀。端起吳慧芳的壺,各個表情皆不同,有的滿身刻紋像是從木雕師家出走,有的噘起短胖的壺嘴一臉討拍,或是長了漏斗型的壺嘴,折出一個不羈的角度,嗆那旁邊蓋上頂了一撮金髮的壺,一班同學都在爭與眾不同,但集合起來卻又默契得很。

吳慧芳喜歡嘗試不同形狀的壺嘴,而一把壺看來小巧,設計細節卻息息相關,壺嘴的改動是牽一髮而動全身,必須考量比重、斷水、密合、角度等,每個「與眾不同」都是顧前顧後審視出來的結果。「我很難說這是什麼流派,但我喜歡肥嘟嘟的茶壺。」像鼓起腮幫的孩子,在茶人手裡撒嬌討香,如同工作室裡不請自來的貓,恣意地向人討乖,好比茶席上的萌寵。

採訪時,談及創作路上的抉擇、放棄、重新開始,她從未流露出艱難的表情,反而欣喜地說:「因為我的靈魂是自由的。」如夢中囈語的一句話,使人忘卻外頭的寒風是多麽冷,不禁為她最新個展的命題《雨是懸掛起來,讓風吹斜的》默默在內心補上一句 — 但你的心是安放的。吳慧芳的藍,是恬靜且溫暖的顏色。

文字:李佳芳

攝影:王士豪