2023年3月,不畏挑戰電影配樂與聲音實驗、被樂迷暱稱「教授」的日本音樂巨匠坂本龍一終不敵病魔逝世。然而,他生命最後的演出卻被混合實境(MR)技術保留了下來,成為永恆。

2024台灣國際藝術節(TIFA)於2月23日~5月11日登場,《鏡:KAGAMI》也即將再現坂本龍一身影,而MR藝術工作室Tin Drum創辦人Todd Eckert親自解密,如何用48台同步攝影機與MR眼鏡施下科技的魔法。

拉丁文有一句格言Ars Longa, Vita Brevis(生命短暫,藝術恆久長存),深為坂本龍一所鍾情。他自2014年罹患咽喉癌,死亡如陰影隨行,可創作精神不滅。Tin Drum創辦人Todd Eckert回憶兩人合作機緣,或許早在2019年就展開了,那是在美國洛杉磯一場酒店的表演,坂本龍一非常有活力,演奏優雅依舊。

「到了2020年初時,他正在思考自己所能留下的遺產,以及這次演出延續他與觀眾之間關係的重要性。我不確定這是不是種(生命邁向盡頭的)預感,更可能是個很實際的原因——他已經經歷過一次激烈的癌症療程,無法不意識到自己有限的生命。」

拍攝於2020年底在東京進行,第一天一早坂本龍一看了腫瘤科醫生,確認癌症復發。Todd提到演奏當下他在情感上非常投入,「我記得他變得很削瘦,那絕不是虛弱,但作為導演,我不希望讓他過度疲憊。」而他在2023年3月下旬去世,隨後6月在美國紐約The Shed首演的《鏡:KAGAMI》,似乎也成為坂本龍一的預知死亡紀事,一場寧靜而優美的悼念。

不是生命盡頭,而是音樂永存的精神

坂本龍一的作曲技巧早在Todd的龐克少年時代留下印記——他當然不只聽過《俘虜》(Merry Christmas, Mr. Lawrence)著名的電影同名配樂,最早可能是1981年的《左腕之夢》(左うでの夢)——熱愛音樂的他中學時代開始做音樂記者,接下來10年投身音樂和電影。他曾擔任英國搖滾樂隊Joy Division傳記電影《控制》(Control)的製片人,電影斬獲坎城影展、英國影藝學院電影獎等獎項。

「自童年以來,音樂對我就是一種神聖的藝術形式,因此我一直想要與音樂藝術家建立深刻的關係。」Todd分享坂本龍一對所有事物充滿好奇,似乎永遠活在當下,大多藝術家在拍攝空隙多會回到梳化間,可他樂於交流,與他談小時上學的故事、談自己的父母,「甚至像都會生活(urbanity)對他的意義等人生觀念,我們還談論建築家Frank Lloyd Wright的落水山莊和Andrei Tarkovsky的電影,簡直所有事情都聊。」

《鏡:KAGAMI》的曲目包含著名作品〈Energy Flow〉 和〈Merry Christmas Mr. Lawrence〉,以及很少演奏的〈The Seed and the Sower〉等。當Todd問起坂本龍一是否有還未發表的曲子,他從包包中拿出註記為〈BB〉的樂譜,那是專為紀念精神上的父親、義大利名導貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)而作,只有葬禮上導演的家人聽過,而這也成為表演末曲。

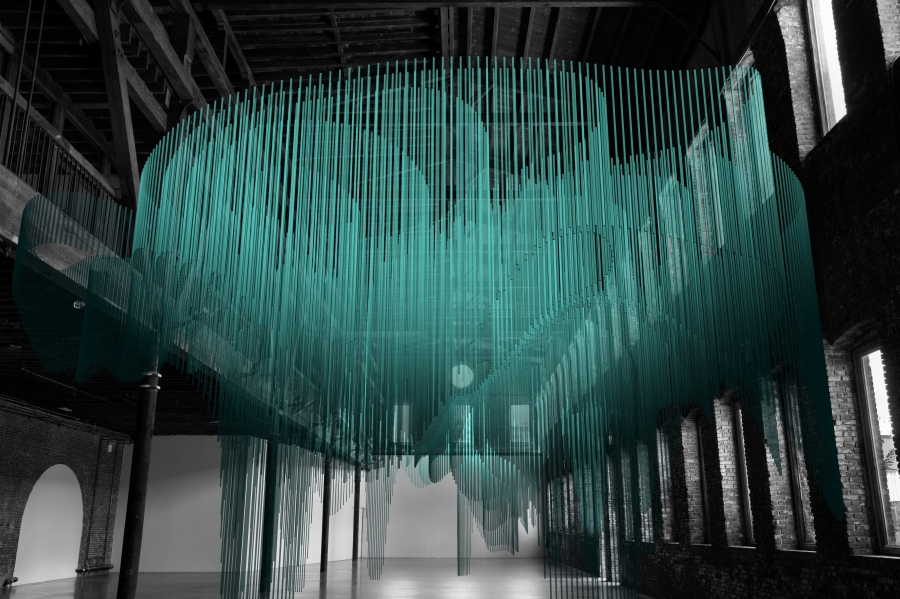

觀眾將戴著MR眼鏡,浸淫在優美的環繞音效之中,或能聞到特殊的香氣,在長達1小時與大師共遊的音樂旅程中,可以坐著看表演,或可自由漫步、探索。Todd說,「環景式的呈現擴大觀眾視角的潛力很吸引人,基本上很公平,沒有人會坐到不好的位置。」這種體驗既集體,又很是個人。

而「鏡」,正意味坂本龍一不老的虛擬鏡像。要說服觀眾眼前不只是虛假的電腦CG人物,Tin Drum必須透過容積擷取技術(Volumetric Capture),以48台攝影機每秒60格高規格同步錄影。

最初Todd計畫請坂本龍一演奏只有加重按鍵的鍵盤進行拍攝,盡可能簡化樂器的體積、結構避免遮擋鏡頭,「當他想以一架真正的演奏會三角平台鋼琴錄製時,技術難度倍增,超過這領域中任何人曾嘗試過的,而實際上之後也還沒有人做到。」音樂家對演出的堅持讓Todd同意了,可5個月後取回拍攝資料時,他坦言心中一冷,形容一半的畫面中坂本龍一看起來「就像一顆裂開的栗子」,不過最後還是克服了,順利重現坂本龍一風雅、充滿生命能量的身姿。

以 MR 施下虛實交錯的幻覺魔法

技術並非一蹴可幾,在2016年創立Tin Drum之前,Todd曾在英國遊戲開發商Eutechnyx擔任北美區總監,參與美國NASCAR汽車競賽的遊戲製作。他獲取賽事許可,同時與Fox Sports建立合作夥伴關係,指導過場動畫、動作捕捉,就是在這時,他接觸到XR技術、產生了興趣。其後他又加入到Magic Leap的開發團隊之中,一個致力開發商用AR(擴延實境)、MR眼鏡的科技品牌——這成為Tin Drum現在使用的設備與技術基礎。

在人們印象中,AR、MR技術大多是透過螢幕(如手機、平板電腦)呈現,如同風靡一時的手機Pokémon GO遊戲,可他偏好能結合耳機聽覺的MR眼鏡。「我覺得螢幕過於主導人們理解世界的方式,它們中介了人的體驗,讓我們永遠無法完全沉浸其中。」

Tin Drum在2019年英國蛇形藝廊打造的《生命》(The Life),「行為藝術教母」阿布拉莫維奇(Marina Abramović)表演以虛擬形象躍身展廳,一時轟動,甚至在2021年成為佳士得拍賣首部賣出的MR行為藝術作品。《生命》由32台攝影機錄製,製作自然沒有新作《鏡:KAGAMI》複雜、虛像活動範圍較小,卻也讓他們初探MR科技的表現性,奠定下基礎。

Todd也喜歡傳統電影,但觀眾並未能親自在場觀賞,2D表演影片不如在表演當下的演廳中感受即時,「MR與4D電影使我們有能力感受事件以及自己身在其中的現場。」此外,傳統電影中導演能事先決定作品呈現,但這不會在現場演出中發生,而XR技術更讓觀眾能移動視角,自由選擇觀看方向,「在表演當下任何事情都可能發生,從前無法讓觀眾與表演影音紀錄中的那一刻建立起真正的聯繫,但MR技術讓我們有這種可能性,對我與Tin Drum是勝過一切的刺激。」

可XR領域的眾多技術中也包含VR(虛擬實境),為什麼他獨愛融合AR與VR的MR?Todd解釋VR全然的虛擬世界剝除與現場的關係,不太吸引他,形容是「如此孤獨的體驗」。MR技術能含納實體空間,每場演出都是當下、獨特的互動,這次《鏡:KAGAMI》就將與國家戲劇院產生新的化學效應,他興奮地說,「當表演出現在舞台上,讓我們有機會進入彼此的世界,存在於觀眾的視野中與之共舞。」

讓觀眾與藝術的聯繫成為永恆

Todd說起創立Tin Drum的初衷,「我一直對創造藝術家和觀眾之間更深入連結的體驗感興趣,希望這些能夠長期存在於公共領域之中。」建築正是最與人們日常相關的藝術形式之一,Tin Drum導演Yoyo Munk在2021年倫敦設計節中與日本建築家藤本壯介合作《梅杜莎》(Medusa),將V&A博物館的拉斐爾展廳(Raphael Court)打造成虛擬作品與實體空間、現代與古代、自然與人造建物交會的場所,「我相信這件作品之所以產生如此深刻的意涵,是因為Yoyo Munk將藤本壯介的概念並置在不同時代的視野中。」這會是Tin Drum未來繼續深入研究的領域之一。

談起近期,他透露團隊導演Mary Hickson正進行新作,而英國近年代表性劇作家Simon Stephens也為他們撰寫一種全新形式的敘事劇場,並由劇場名導Sarah Frankcom執導。

談到XR技術,自然聊到2021年Metaverse瘋潮,那以平行虛擬時空連起一切的未來想像,因XR技術還未成熟,價高、未能普及化而暫時褪去。

Todd分享現在作品已觸及數萬人,他正步步實踐Tin Drum連結人們的心意。技術限制始終存在任何創作之中,他認為這迫使創作者必須更有創意,「幻術一直存在人們周遭,特別是在劇場中透過光的亮與暗表現,這也能輕鬆藉由精巧的程式碼實現,所以無論是什麼機制,我只希望它能讓我們的觀眾有所感受。」

這也如同當今的AI,他認為面對一陣陣新科技的突破,不應恐懼,也不該過譽,「就像任何工具一樣,它們是否實用終將根據我們願意為作品付出的努力而定。」就如同《鏡:KAGAMI》之中,科技就是表演的載體,但他更重視藝術造就人們共感的作用。「所有科技的光采終將隨時間淡褪,但藝術是永恆的。」如同坂本龍一為這次表演幽默寫下:「跨越千年萬年的共情,啊!可惜電池撐不了那麼久。」

Tin Drum創辦人、執行長;《鏡:KAGAMI》導演。過往長年投入音樂、電影領域,2007年擔任電影《控制》(Control)製片人,獲國際殊榮無數。其後任英國遊戲製作公司Eutechnyx北美區總監,並於2012年起擔任MR科技公司Magic Leap內容創意總監。2016年成立MR藝術工作室Tim Drum,團隊代表作有2019年與Marina Abramović《生命》(The Life)、2021年與藤本壯介《梅杜莎》(Medusa)、2023年與坂本龍一《鏡:KAGAMI》。

文|吳哲夫

攝影|Luigi and Iango、Ryan Muir

圖片提供|Tin Drum