隨著這幾年國際建築中的自然系趨勢與環保永續概念,節能減碳的天然建材格外受到重視與發展,而第12屆「世界竹論壇」(The 12th World Bamboo Congress)也即將於4月在台舉辦,迎來數百位國際人士參與構竹展覽之際,我們訪問了2023島嶼構竹新銳建築展的策展人葉育鑫,以及首次從木構跨越至竹構的建築設計師郭恩愷,共同探討竹構的未來可能。

談起竹構造,東南亞與中國有不少地方與傳統風土建築的進化,歐美則有不少當代性的竹構概念與實驗,那麼台灣竹構造在國際上的定位又是什麼?

「台灣的竹構對於細部的處理、複合材料與金屬元件的多元運用,是在東南亞或中國竹構上比較少見的,在國際上的定位很特別。」葉育鑫說,東南亞的竹構很厲害,但在一些接頭或工法上還是屬於手工藝與地方工匠的延續;而歐美因為本身不產竹,施作與研究成本均高,「台灣的竹子包括孟宗竹或桂竹,其品質都是許多地方非常羨慕的,像日本劍道所採購最好的竹劍都是來自台灣的桂竹,因為彈性非常好。而孟宗竹也因為地理環境的關係,管徑或壁厚也都特別飽滿,很適合作為建築的材料,其實台灣有很好的潛力發展竹構造。」

第3屆島嶼構竹新銳建築展,葉育鑫強調找回人們對於竹子的信任,而談信任之前先談信任缺乏,百年前台灣就開始興建竹屋,但中間出現斷層、一直以來竹構在台灣不是太被重視,這與國家快速發展、商業建築導向有關——並不是說竹子可以取代商業建材,而是過去人們沒有時間思考,或許其實不管木頭或竹子都有提供建築空間的潛力。

「前輩們在前面努力了10來年,而這幾年人們開始意識到,或許我們應該用另外一個方式來看待建造的過程,包括建造過程或原料對環境造成的影響。竹子是全世界生長數一數二快的材料,質地很強、在碳排或碳匯的地位上是非常關鍵的物種。」至於竹構於建築的安全性,葉育鑫認為現在應該可以將竹子看作跟木頭一樣不易損壞的材質,「像日本有近千年的木構造、上百年的木構造比比皆是。材料來說竹子其實可以有跟木頭一樣的地位,耐久性,我們認為完全不問題。」

例如透過110度的高溫乾燥把竹子的醣分降低,水分降到大約15%以下,可以讓質地更穩定、比較不會有蛀蟲的問題,透過這樣的技術可以讓竹子變成一種耐久性的材料。但設計上也非常重要,因為即使竹材被處理過,它跟木頭一樣還是會怕太陽直曬或水氣浸泡,設計者必須要了解竹子的特性並善加處理與運用,這也是構竹新銳建築展這幾年集合建築人才不斷實驗與創新的目的。

不只是建築!反覆挑戰產生的竹構精神性

葉育鑫曾提過,台灣的竹建築與相關產業多元性、靈活度與文化性於國際上相當突出,竹構領域如領頭羊大藏聯合建築師事務所、與木製研的陳建同老師、仲夏夜竹藝工坊、竹籟文創都對於台灣的竹構發展非常重要。 而這股能量也可以在第3屆島嶼構竹新銳建築展的作品上看到,「這幾年各個團隊在台灣做了許多竹材試驗,例如在操作的時候會針對特殊的接點做抗壓或實驗,這些數據後來都會反映到結構計算,加上數位化的工具,以及願意推動竹構造的結構技師,讓竹子的建築設計可以被量化與科學化。」

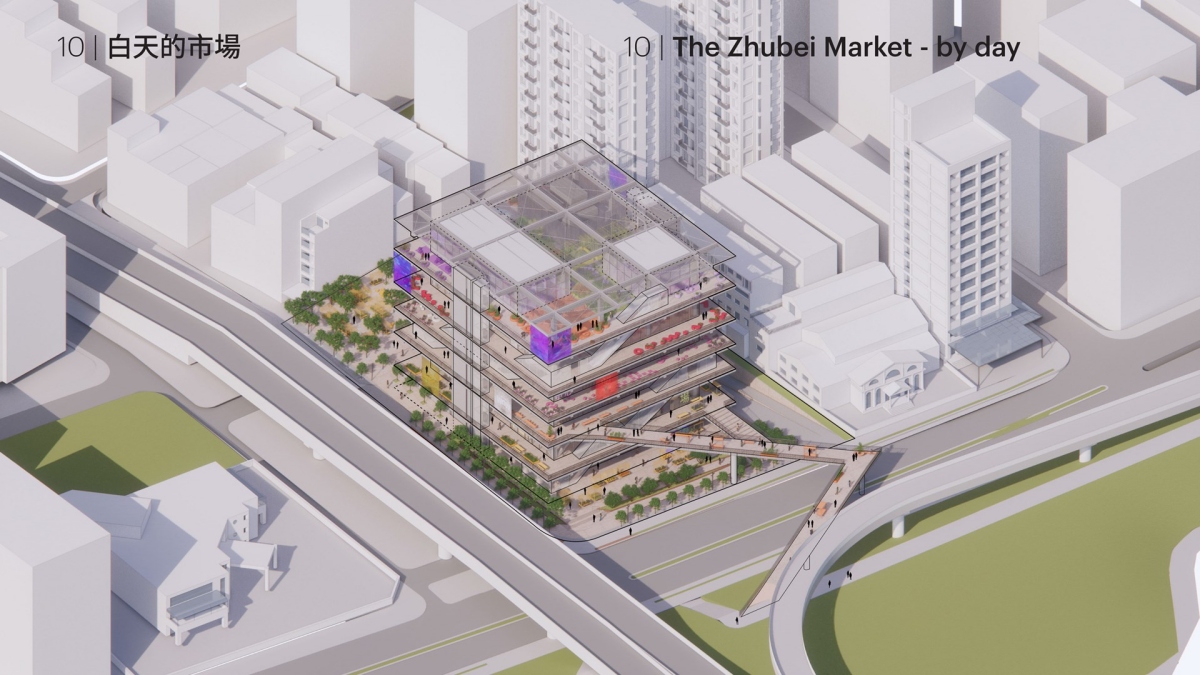

例如本次參與的香港大學建築學系助理教授、比利時建築師高仕棠(Kristof Crolla),運用AR虛擬實境放樣,對於竹構造的施工幫助很大,讓作品在很短的時間內完成;偶然設計共同發起人曾令理則透過數位設計展現造形上可以達到的靈活度;雲林斗六展場的自然心地工作室,其作品展現出台灣人獨特的內省、空間的內斂,亦反映了文化狀態。

建築師林柏陽則在樹林中創造了幾乎在傳統建築裡面沒有看過的空間感受;至於日本的荻生田秀之與結構技師陳冠帆的團隊合作,荻生田秀之在日本是專門做木構造的結構設計師,此次受邀以日本的木構造經驗與台灣的竹構造對話,並由台灣的原型結構工程顧問團隊施工落實,作品也挑戰了彎竹的最大限度;設計師游智傑則在過去於大藏聯合建築師事務所的竹構經驗上做了許多更進一步的挑戰與嘗試。這些作品都呈現了竹構的多元性與靈活運用, 以及結合台灣既有中小企業跟加工業的資源。

另外,竹構造具有獨特的「精神性」,在這個建築不只為了遮風避雨的時代格外重要。葉育鑫說,「精神性不是刻意創造的,而是透過實踐的過程而產生。為什麼竹構有機會產生這種精神性?因為竹構建築相對不容易,竹子每一根的大小,尾徑、頭徑都不一樣,因此每一個接點都需要被很仔細的考慮、處理與施工,才有機會被實踐。透過這樣重新思考構築的每一個步驟,反而才有機會產生精神性。」

從森林木構到竹構,自然建築實踐者的竹構工法挑戰

本屆參展者還有一大亮點,即是森林木人暨曲墨建築設計實作總監郭恩愷首度嘗試竹構,把過去處理木頭的蒸汽彎曲樹工法運用在竹子上,並試圖將竹紙加工後呈現於皮層。

「我覺得他那種親力親為,每一個過程都希望能夠自己去找到最源頭的材料、確認每個處理材料的細節跟構築的方式,這樣的特質是很適合來挑戰竹構的,因為竹構的每一個過程都必須要有這樣的精神,就會有突破的可能。」葉育鑫如此表示邀請過去以木構著名的郭恩愷參展的原因。

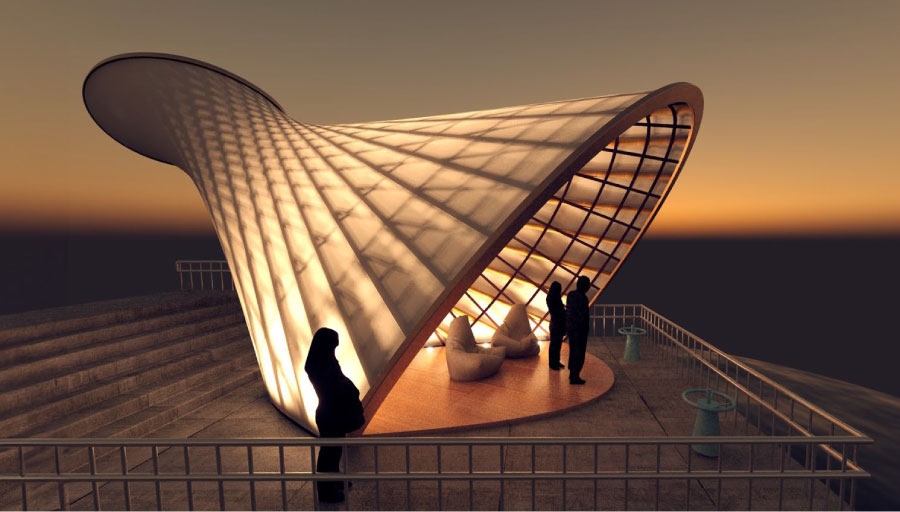

而採訪這天,我們也特別前往新竹交大校園內郭恩愷的竹構作品基地,距離展覽還剩不多的時間,郭恩愷穿著施工的反光背心、站在已經快完成的《橋繭》竹架構前,於施作的空檔分享從木構到竹構的心得。

「工作室會叫森林木人,也是自詡一輩子能好好專注一件事,跟森林木這樣從土地長出來的建材學習、使用與創作。但接到策展人葉育鑫邀請時,覺得也許可以跳脫自己的框架,且竹子跟木頭有相似的核心,都是從土地裡長出來的自然材料、生生不息的永續資源。」

郭恩愷的竹構作品《橋繭》位於交大校園落羽松湖畔具詩意的小橋上,走入其中需要從兩端微微地低頭進入,到了中央則是漸變而成的最高竹拱,構築兩側似繭開裂的氣口可以排熱、通風,皮層上半部為彈性的透光防水織布,下半部為防水處理過的竹紙纖維,光照下呈現透光肌理,若隱若現間也呼應周圍自然景色,從進入到走出宛如破繭而出的旅程。

郭恩愷本次也挑戰將過去處理杉木的代表性工法與工具應用在竹構上,例如有別於竹構傳統上以火烤處理彎曲或拱形的方式,他更是以蒸汽彎曲樹的技法應用在建築尺度竹構上的第一人,不諱言過程充滿挑戰與想放棄的念頭。

竹子最長大概11公尺是極限,他便利用竹子最長的極限作為最高的尺度,「在蒸汽彎曲的時候,其實竹子越短、弧度越小反而是越難彎的。當蒸汽達到一定的熱度時,兩人將長的竹子從蒸汽箱拉出來可以在一瞬間彎出形態,非常眼明手快一氣呵成地完成,但在過程中很容易一不小心就斷掉。」面對幾個月以來竹子不斷斷裂,郭恩愷仍想要挑戰看看、不想更改設計,後來改變策略以兩支中尺度的竹子取代一根較粗的竹子,才完成現在曲線優美的竹拱結構,不只工法為竹構的首次實驗,其尺度也挑戰了極限。

另外,作品的所有綁固結構跟主、 次結構均沒有任何一個螺絲、螺栓,取而代之的是綑綁器,也就是他過去研究蒸汽彎曲樹非常仰賴的關鍵工具。這也讓人聯想到就算將來作品拆除,與郭恩愷帶領學生在東眼山的裝置藝術作品《脊森》一樣,這些卸下鎖件的原木材料都能夠完全回歸自然。

生長快速、輕巧、空心,看似易親近實則充滿「頑性」的竹子,帶給了郭恩愷使建築更加輕巧的靈感回於木構上,也打開了對於自然材質與建築的更多想像。當我們問起這位愛木成痴的建築師是否這次因此轉愛竹子?「誒對,但轉念一想建築這個字裡面就有竹、有木,後來覺得其實它也算是森林木的一部分。」郭恩愷俏皮地說。

葉育鑫

初樸建築師事務所主持建築師、逢甲大學建築專業學院兼任講師。曾參加2021年第一屆「構竹林鐵新銳建築展」,參展作品《竹粼》,於展後獲2023年iF國際設計大獎,更為2023島嶼構竹新銳建築展的策展人。

郭恩愷

森林木人工作室暨曲墨建築設計實作總監。英國AA School建築聯盟學院設計與實作研究所畢業。曾獲2020 iF設計獎、2020金點設計獎年度最佳設計獎、2020TID台灣室內大獎年度大獎、2021台北國際設計獎公共空間類年度首獎等。

文|馮興妍

圖片提供|葉育鑫、郭恩愷

更多精彩內容請見 La Vie 2024/3月號《建築自然系》