台北麟光站山腳下一間屋齡近半世紀的18坪老公寓,是盧奕樺(Pip)從小長大的老家。一年前痛下決心翻修,她做設計的職人魂上身,裝潢麻瓜搖身一變老件蒐集達人,徒手把家妝點成一座懷舊與前衛交織的經典家具宇宙,也這輩子第一次,對一個空間感到前所未有的歸屬。

十幾年前,爸媽搬去嘉義退休,老公寓落到了獨自在台北闖蕩的Pip手上。

無奈整個家有太多經年累月的雜物,加上傳統三房兩廳的格局之下,屬於Pip的房間只有一坪,勉強塞下一張兒時的睡床和書桌後,已沒有空隙能讓人做自己。於是許年多來,Pip寧可把整理老房的責任感也先塞到心底,在外租屋,等待一個心力和財力都足夠的時機——去年,她下定決心轉開大門,直面滿屋的壁癌、被白蟻蛀空的木地板,和漏水到凝結出一條條鐘乳石柱的天花板。

關於格局的改造,Pip沒有太多要求,只知道接下來十年應該都會是自己一人跟貓咪小幾生活。於是設計師交回一間完全扒掉皮膚、打通牆壁後通透的一房一廳空屋,而為了省下成本,除了基本的木作、泥作、鐵工和水電管線,Pip挽起袖子,決定其他乾脆都親自上陣。

身為絕對在乎美感與細節的設計師,不動則矣,認真起來就要把家當成人生的project來執行。她把放眼所及的牆面視為環環相扣的整體:先從顏色選擇最少的大門開始, 相中一款白淨俐落的米色門面後,決定油漆和窗簾也要是相呼應的麵粉色;再來,因為想要牆面有細緻的蛋殼紋理,她來回實驗、找到毛質最適合的刷具;百葉窗與紗簾,則直接找到最上游的工廠訂來十款不同的樣片,反覆比較了一個月⋯⋯。

如此厚工打底的背後,其實還藏著Pip的另一層心思,骨子裡喜愛繽紛色彩的她盤算:「空間的的分量感要盡量輕一點,這樣買軟裝時哪怕顏色多一些,整個家也不會太滿。」

當椅子不只是一張椅子

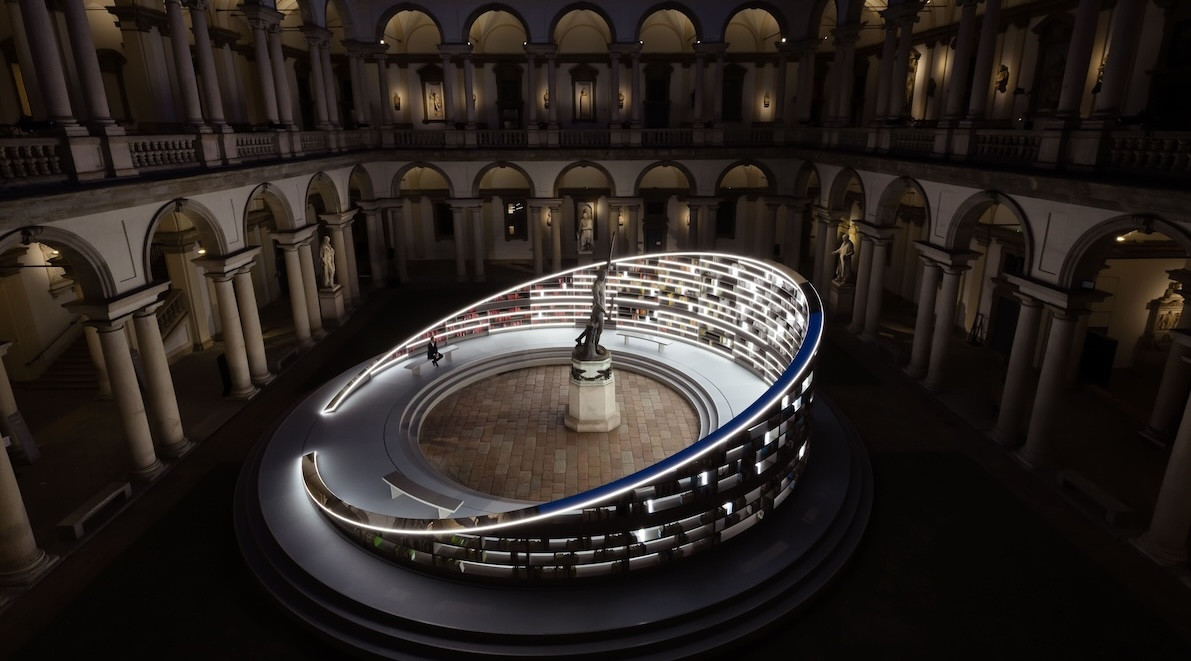

現在,環視家中錯落擺放的家具,9成都是二手老件,幾乎無一不是設計師的經典作品:Mario Botta的Seconda 602單椅、Archirivolto Design的Mambo Stool透明椅凳、Arne Jacobsen的Fritz Hansen Series 7TM七號椅⋯⋯。很難想像,Pip對軟裝布置本毫無概念,「以前最多就是逛二手書店、古著,對家具老件真的沒有感覺,怎麼講,很像女生在看車?很用力看,可是這個審美標準我真的不懂,分辨不出喜不喜歡,也覺得跟自己沒什麼關係。」

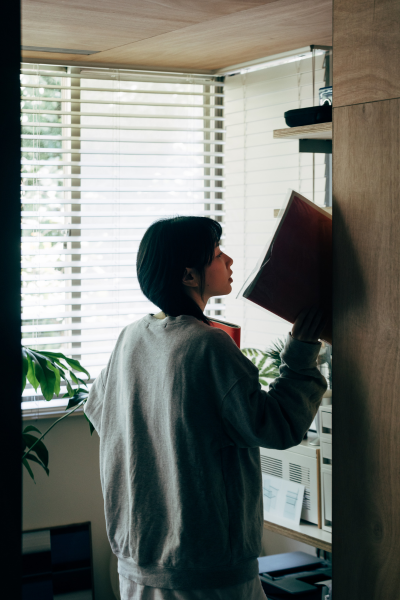

但這一年來,當眼前的屋子成了一片空白的畫板,要生平第一次購入屬於自己的家私財產,Pip的職人級好奇心被徹底點燃:「不去特別了解的話,我會覺得憑什麼一張椅子需要到幾萬塊?啊不就是一些鐵?(笑)我想知道設計師到底為什麼這樣做?這些物件的價值在哪,背後的故事又是什麼?」

她開始大量查閱資料,流連國外的二手競標網站,沒有預設風格,喜歡就大膽下單,擺在一起試試看。雖然麻煩了點,但是Pip享受靠自己尋寶的過程,何況,樂趣也從不在拆箱那一刻就終止——隨著來自世界各地的家具住進屋裡,主人的個性也慢慢清晰,她開始能歸納出自己審美的輪廓,譬如特別受結構方正嚴謹、同時有誇張幾何造型感的物件所吸引,常常是建築師的跨界設計,其中歐洲的又多於亞洲,年代上,則多是產自1970∼90 年代,較少千禧年後的氣息。

和空間磨合的苦與甜

對Pip來說,賞心悅目之外,這個空間還有另一個魔法,「真的改變我很多生活習慣!」她形容,以往自己在工作之外都非常懶惰,住處根本是男子宿舍,「囤物、不整理、只叫外送又不愛洗碗、沒有內衣褲穿了才會洗衣服⋯⋯。」 明明,此刻眼前的空間輕透乾爽、充滿呼吸感,自她開始常有心情下廚後,大面積的開放式廚房也絲毫不凌亂。

怎麼會?Pip笑著承認,一切其實和當初預算爆掉、不得不砍掉很多收納櫃體有關,「起初還以為之後總有辦法,但一邊做就意識到,嗯,完蛋。」 有了覺悟,Pip咬牙切斷自己的退路,她認真地斷捨離,出清掉一半的衣服,只留下7套內衣褲;廚房選了更有視覺量感的黑色調,更時時督促自己維持門面的整潔,「就用各種方式逼自己 (笑),慢慢地,真的開始找回對的生活步調,也比較沒有負擔。」

然而,購物慾當然還是不能妥協的——只要把握好「一進一出」的準則。為此,Pip在客廳選用「優的鋼石」完全無接縫的水泥地壁,除 了和臥室木地板的溫暖氛圍做出區隔,更是讓空間能上相,「現在的軟裝是我覺得很飽和、平衡的狀態,未來如果想再買新家具調整陳列、轉換心情,我就可以挑一個同類型占地面積的物件,把它們在原地拍美美地轉售。」

開始裝修時,Pip開了Instagram帳號 「fwd_3lloqiqu」記錄老屋整修心得、生活雜記,偶也誠意轉售狀況好的家具;而這一年多來,隨著研究、收藏老件家具默默變成她的新興趣,今年3月,她正式架了網站店面,挑選、蒐集別緻老件,同時分享設計背後的脈絡與軼事,「我享受整理它們的過程,把金屬繡點磨掉、拋光,看氧化的霧面慢慢發亮,好好被送到下一位主人手上。」

在經歷一番預算和美感的拉扯後,Pip開始能更有意識也有熱情地生活——所以,說這裡是至今最有歸屬感的一個空間應該沒錯?「完全是!」她笑說,經歷的實在太多,現在放眼望去,天花板都不只是天花板了,「是剔到手要去針灸的天花板。」但毫無疑問,不論是對Pip自己,還是今後也有福一起尋到寶的大家來說,這樣 「折騰」一趟,都真的非常值得。

列隊時間到!Pip 心愛的7件有趣收藏

▶自製磁磚畫|磁磚來自我關注很久的荷蘭磁磚工作室Studio GdB,當初有了想要做拼貼畫的念頭,我就先在電腦中模擬好想要的圖樣組合,再直接下訂回來拼組。但為了要保護磁磚品質,他們只開放FedEx,嚇死人,運費和磁磚一樣貴,後來我說服自己好啦,就當在收藝術品(笑)。

▶SUPER lamp|曾經覺得孟菲斯 (Memphis)的物件,外表之華麗幾乎是不屬於家的物件,出現在美術館、藝廊才合理。 但當細細品味「激進設計」時期的作品,會發現它們的存在是為了賦予空間生命力和快樂,收到這盞燈、點亮的那刻,更是完全通透了這個概念,內心也被融化了。

▶電鈴|其實前身就是顆普通的老公寓電鈴,原本外殼是玫瑰金色,本來我想自己另做一個盒子,但拆掉一看,也太可愛?原來電鈴的本體長這樣!就乾脆讓它裸著了。

▶櫻桃虎尾蘭|因為空間整體色感偏冷,好友建議我試試開始養植物軟化,送了我植物殺手也絕對養不死的虎尾蘭。 某天興起把它移株進另一個超級好友送的花盆中,再放到米白色的凳子上——哇!好像一顆櫻桃奶酪。

▶水平儀|細節控少不了的糾察隊友!用來量測桌面、架體、牆面有沒有平直。一般師傅用的裡面液體會是螢光綠色,設計上沒有這麼透亮的,加上也是很好的朋友送的禮物,所以特別珍惜。

▶Arnold Circus Stool|唯一一件還沒有這個家的時候就夢想要有的單品!現在已經默默收了4張不同顏色、2種尺寸。由Martino Gamper設計,最初是因為倫敦一座廢棄公園的再生計畫而誕生,不論是顏色、形狀和使用方式,都可以讓乾淨無機的空間瞬間活潑、有個性起來。

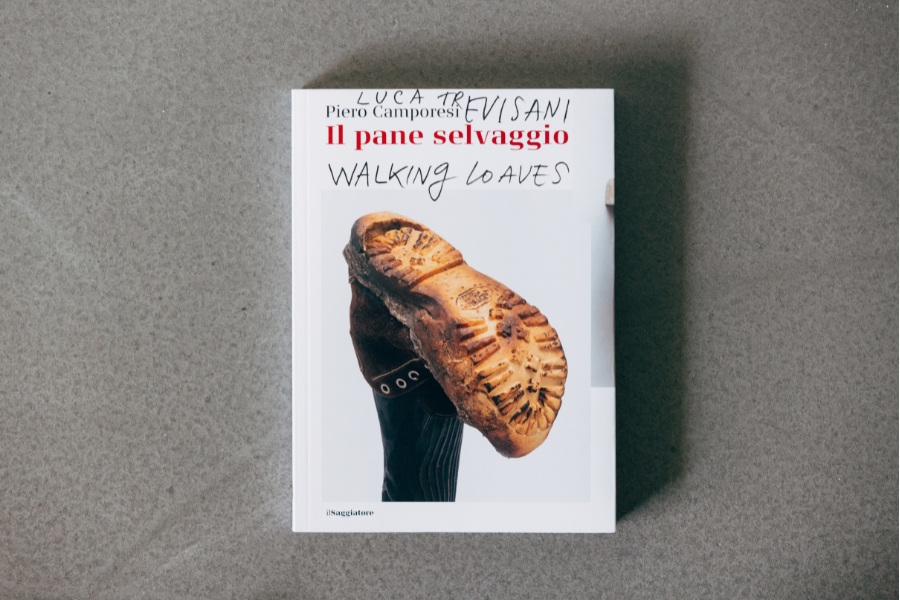

▶WALKING LOAVES by Luca Trevisani|在國外書店特價區翻到的寶。內容主要是記錄一場關於鞋底觸感的各種實驗。這種只講一件事情,但把一件事研究得很徹底的內容很吸引我——或許我的個性也是這樣?體現在不論是工作上專注玩孔版印刷,還是現在開始鑽研家具。

視覺設計師,視覺設計研究室 「O.OO」負責人,以彈性的設計模式結合對 RISOGRAPH 印刷的研究,創造出許多新型態、帶有強烈實驗性的視覺作品。亦經營二手家具轉售網站「Fwd : Obejects Forward」, 希望每個老件都能延續生命,擁有更棒的旅程。 Instagram:@3llopipu

文|李尤 攝影|蔡耀徵