邁入第三屆的《島嶼構竹》新銳建築展,首度離開嘉義,來到新竹、雲林兩地展出。這場以竹材為主角的建築實驗,繼探討「構造型態」與「接頭設計」之後,今(2024)年集結7組建築、空間設計實務經驗豐富的參展者,發展「更貼近大眾生活的竹構築」,並特別選在校園及文化場域展示創作。

竹,台灣既陌生又熟悉的舊識

數百年前,竹子曾是台灣的建築材料,後來因為現代工業的引入而匿跡,也導致竹構法的斷層。自2021年啟動的《島嶼構竹》(前兩屆名《構竹林鐵》)就像是一座橋樑,讓台灣人與這位「舊識」再次相遇。

《島嶼構竹》引導設計師、大專學生投入竹構造學習與實驗,透過設計、實作、公開展示等一連串的過程,探討竹材從設計到施作的各個環節該如何與當代生活對接,並融入新的設計觀念、技術工法,試圖在混凝土、鋼構當道的現在,揭開一場由竹帶領的建築起義,目標是讓竹構長久地融入日常生活情景。

「以竹材在本地的產業潛力與文化特質,及其優異的固碳能力,不僅能對全球淨零碳排議題創造巨大貢獻,也能很好地詮釋人與環境間互利共融的關係。」——《2024島嶼構竹》新銳建築展策展人 葉育鑫

我們曾撰文分享為何台灣適合發展竹構與竹建築,看更多請點此。

《2024島嶼構築》7件竹構解析,橫跨材料處理、曲率⋯⋯的構築試驗

本屆《島嶼構竹》7組參展者中,以林柏陽、萩生田秀之、郭恩愷、曾令理為首的組,都是首度嘗試竹構,他們在近一年的設計實驗與摸索中,從設計方法、材料處理、尺度、曲率、施作方式到施作工具等向度,各有側重的挑戰點。

⬬ 木構技法融入竹構築|《橋繭》

參展者・郭恩愷 建築設計師

專研木構的郭恩愷,這回首次挑戰竹構,同樣從自然找靈感,仿效蟲隻作繭依附於枝葉而創作出《橋繭》,親力將竹螺旋環繞成拱,共構於落羽松環湖步道的小橋上;夜間照明後,竹構如蟲體呼吸緩緩閃爍,彷彿生物般的脈動氣息。

郭恩愷這次也實現了工法上的突破,除了將自身致力的「蒸汽彎曲樹」工法首度應用於竹構上,更是將全長圓管徑桂竹以「蒸汽彎曲竹」詮釋在建築尺度上的先驅實踐者;且竹材不用鐵釘、螺絲貫穿,而是活用可調節鬆緊的綑綁器取代,讓竹材日後得以回歸大地。

⬬ AR實現竹構跨國共作|《竹旋幻居》

參展者・高仕棠 Kristof Crolla 建築師

數位科技與永續建築結合的可能,在《竹旋幻居》 的創作過程中體現。比利時建築師高仕棠(Kristof Crolla)運用AR擴增實境技術,挑戰做出由複雜幾何的動態雙曲拋物面所構成的空間,一座雅緻的湖畔竹亭於焉而生。

AR不只被帶入設計,也被應用在建造過程。《竹旋幻居》 由竹構發展成熟的峇里島工匠預製,透過AR讓台灣承包商重新組裝,這場跨國合作展現了世界上極少數竹構技術高度專業化的地區,有機會將高級工藝輸出海外的可能。

⬬ 用序列梳理竹的野性|《蜷蜷亭》

參展者・曾令理 建築設計師

在一片強調自然感的創作中,曾令理反其道而行,挑戰將野性的竹材建構出數位設計中的序列感,同時兼具精準、平滑性,展現竹材的編輯可能與可信賴特質。

建構過程歷經了7組的主次結構放樣,除了得在竹材的厚度韌性、扭矩力、型態間取得平衡;主次結構的接合、燈條的設置,以及對應到的織網系統,也做了多次整合,最終才打造出這座以連續曲面創造蜷曲型態的半室內涼亭。

⬬ 力平衡成就的動態美感|《浮林》

參展者・林柏陽 建築師

《浮林》位在一片羅列有序的松木林中,團隊靜坐在此發想設計時,發現無論是松木或竹子被風吹過時都會輕微晃動,於是決定藉由懸浮的拉張結構,憑藉單純的拉力與張力,創作出《浮林》這般動態、懸浮而非靜止、僵硬的竹構,當中蘊含力平衡的美。

⬬ 以拱為題,挑戰曲率極限|《竹穹林》

參展者・萩生田秀之 結構技師 & 陳冠帆 結構技師

藉由《竹穹林》,兩位結構技師希望以竹材為主角,向剛起步探索結構的學生們,展現不同結構的可能性。他們在《竹穹林》挑戰了240與190兩種曲率的拱形(因為曲率過大,烤竹時多次以斷裂收場);並以竹拱圈布置成放射狀的星形平面,建構了中央的焦點及曖昧的迴廊空間。

之所以選擇「拱」,背後有兩個原因:它是最純粹的結構系統,也是最能體現竹子柔韌性的幾何形式。

⬬ 延續時代記憶的綠意竹亭|《邊竹》

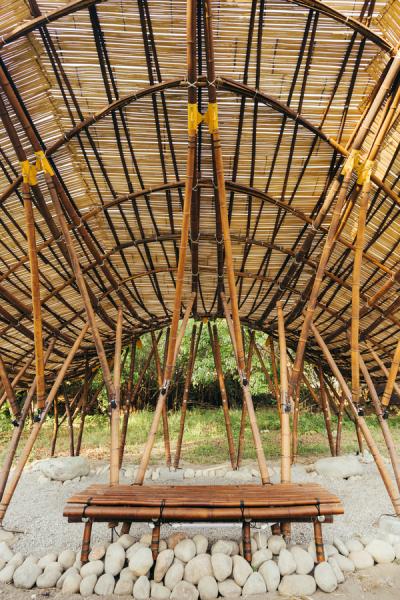

參展者・自然心地工作室 莊逸堯 劉嫈琦

竹構坐落的松樹林,過去是糖廠生產與生活交會的邊界,團隊於是延續時代記憶,運用竹、土、石等自然材質,打造一處心靈憩所,邀請人們落座竹穹頂籠罩下的土椅子,透過光線的明暗、視野的遠近、空間的高地等變化,感受周圍自然綠意,回歸內在寧靜。

這座竹亭以錯落的竹柱圍繞出門戶的意象,內部用竹拱交織成穹頂;接著竹柱、竹拱相接成環形樑,並採用split bundle結合細剖竹片包覆的方式,達成三維扭曲旋轉時易於接合的狀態,以此形塑出不同曲率的屋頂輪廓。

⬬ 善用烤竹彎曲特性,塑出飛翔意象|《羽翼之亭》

參展者・游智傑 建築設計師

過去游智傑曾做過微小尺度的竹構嘗試,這次不僅透過《羽翼之亭》挑戰較大的創作尺度,設計上更著重思考如何以竹的彎曲特性,表達彷彿「飛翔」的輕盈與動態感。這份靈感源自糖廠的早晨聲景——車流聲中揉著鳥兒們的啁啾聲,他們在樹群間飛翔、嬉戲或覓食,為工業現場注入生機。

游智傑從材料特質出發,充分利用竹火烤後會彎曲、易於定型的特性,再以鉸接接合一系列彎曲的竹架,構成三角拱結構;同時巧妙讓屋簷邊界的弧線,與竹亭周圍的樹木姿態,一同形成像是飛翔路徑的天際線。屋面特別搭配透光材質,讓竹亭看上去更加輕盈,迎接人們來此休息、聚會、融入環境。

竹構的未來

自2021年創辦至今,《島嶼構竹》無論在觀念上、結構上、工法上都激發了許多新創試驗,為竹構法帶來積累,對台灣建築、竹產業都有正面影響。當竹構造漸漸成為建築教育不可或缺的環節、竹材的可信任性能透過設計及技術創新而達成,竹材的應用想像將被拓寬,連帶提升業界與消費者的使用需求,可以想見未來的漣漪效應將擴大到竹林疏伐、竹農發展、竹林生態遊憩體驗等面向。

2024《島嶼構竹》新銳建築展

【竹構實體展】

・新竹展區|陽明交通大學光復校區(新竹市東區大學路1001號)

展期不限,免費入場

・雲林展區|斗六糖廠(雲林縣斗六市崙峯里糖廠55號)

展期 2024.04.19-04.28,免費入場

【創作概念展】

展場|新竹將軍村(新竹市東區金城一路69號)

展期|2024.04.11-04.28,免費入場