致力挖掘全球新銳工藝家的「LOEWE Craft Prize」(LOEWE 工藝獎),宣布2024年首獎由墨西哥工藝家Andrés Anza陶瓷雕塑《I only know what I have seen》拿下,其遊走於古今、虛實邊緣的形貌反映出這個時代的文化樣貌,因而獲得評審團青睞。隨之公布的還有3位優異獎得主,分別為emmanuel boos的瓷磚咖啡桌、朝井美樹(Miki Asai)的漆器戒環,以及金熙燦(Heechan Kim)結合造船技術打造的雕塑。本篇帶你深入認識。

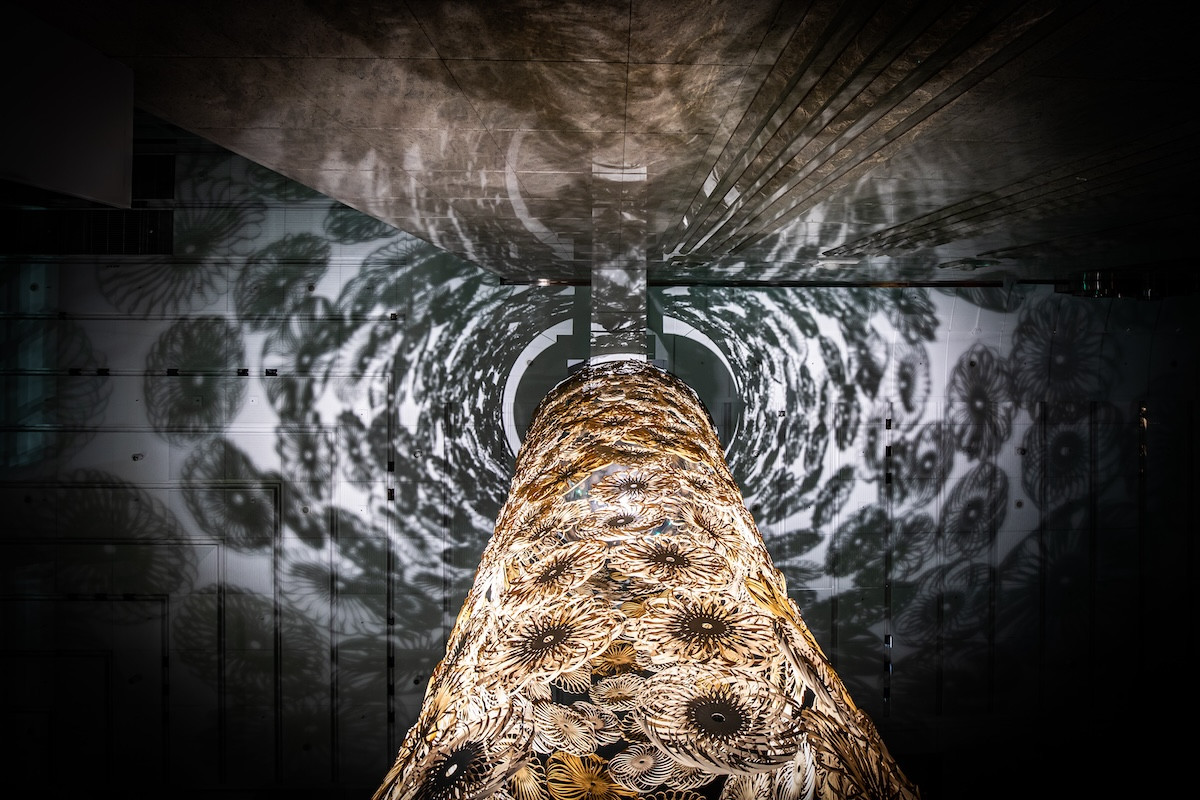

Andrés Anza|以上萬陶瓷尖刺構築「意識的紀念碑」

這件與人同高的陶瓷雕塑,有著如3D列印作品般的數位感外觀,但它並非出自機器,而是由Andrés Anza以耐火黏土(fire clay)手工打造而成。他先是將5個迷你的陶瓷零件組成「尖刺」狀,再一步步將上萬個小陶瓷尖刺建構成人體大小的雕塑。

《I only know what I have seen》既具象、又抽象的曖昧形態,兼具考古感與後數位美學,巧妙呼應了現下遊走於虛實之間、既面向未來又渴望回到過去的文化場景。一道道手工紋理,記載了材料與Andrés Anza交流的過程,最終堆砌成一座高大的「意識紀念碑」。

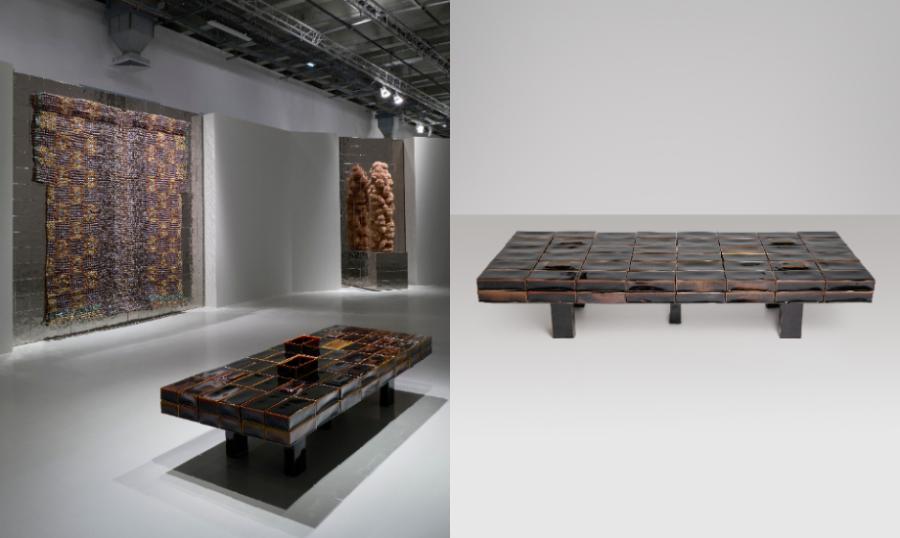

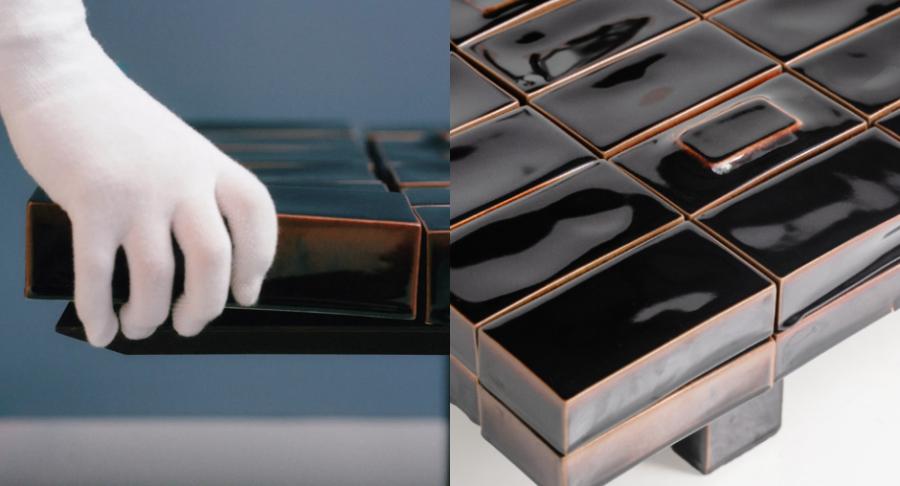

emmanuel boos|樂高積木般的瓷磚咖啡桌,為家具注入互動樂趣

法國陶藝家emmanuel boos這次也施展拿手好戲,帶來一張充滿「矛盾趣味」的陶瓷咖啡桌《Comme un lego》。這張桌子被取名為「像樂高一樣」,形式上也真如樂高積木!

emmanuel boos利用石膏模具手工打造98個呈現漂亮深棕色澤的空心瓷磚,再將它們分層疊上結構更穩固的陶瓷底座上,瓷磚之間不需要任何膠、只靠拼組就能固定到位。更有趣的是,這些瓷磚就像是一塊塊大型積木,隨時都能單獨從桌面上被取出,為咖啡桌帶來多變的樣貌。

評審團認為《Comme un lego》是張非常「調皮」的桌子,其中空心瓷磚的製法精密,組構成桌子的程序充滿紀律,完成後瓷磚卻又和桌子形成穩定、同時脆弱的關係(因為瓷磚隨時可以被取出),令使用上充滿互動的樂趣,也讓家具跳脫靜態擺件的定義。

朝井美樹|戒指或雕塑?以漆器、蛋殼鑲嵌賦予珠寶新意

專攻珠寶設計與金工的日本工藝家朝井美樹(Miki Asai),帶來一系列可穿戴的「戒環」,它們可以是工藝雕塑、也可以是為日常穿搭增添亮點的飾品,為當代珠寶注入了新的意義與形式。

朝井美樹以日本傳統「漆器」的手法創作,先利用木頭包住鏤空紙材,作為環的基底,接著在木頭表面鋪上蛋殼、貝殼與礦物顏料的碎片,創造出鱷魚紋般的紋理。每只環的頂部還配有微型器皿——或以精細的蛋殼鑲嵌包裹、或呈現彩虹色澤的銅綠,古典與夢幻氣息交織,更乘載著極為精細的手工藝。

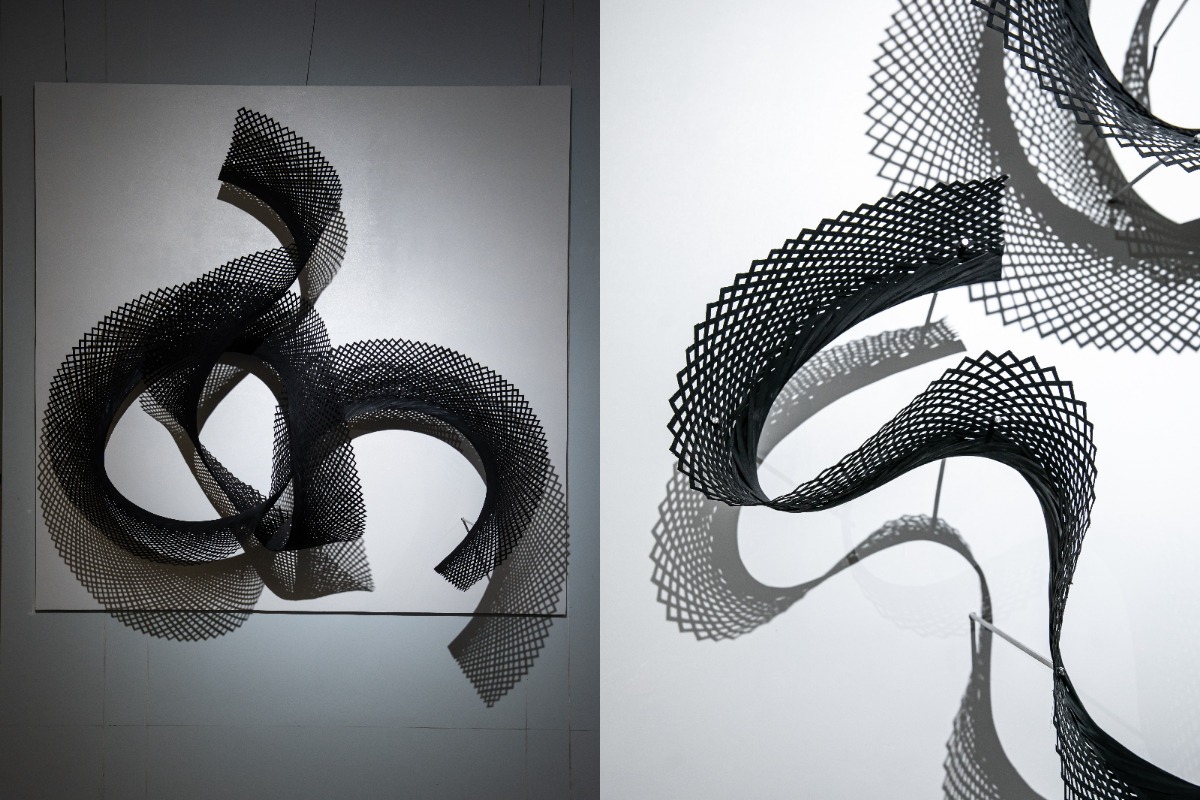

金熙燦|結合木工、造船等技術,重現微型生命的形態

從雕塑《#16》不對稱的前後面、不規則的形體和表面的編織紋理,就能看出它是一件複雜的作品。出身韓國的金熙燦(Heechan Kim),結合傳統木材彎曲、造船、木桶製造、編織、皮革工藝與技術,以白蠟木和銅絲為材料,打造出狀似巨大耳蝸的球狀雕塑,它一面渾圓飽滿、另一面如隨時在吸收能量的體腔,就像是微型生命的濃縮。

觀眾的目光得以穿越雕塑內外,看見其結構形態、手工細節,也閱讀金熙燦結合幾何學、建築概念、傳統工藝所創造的藝術語言。

巴黎東京宮、線上展間同步開展

攤開2024 LOEWE Craft Prize入選名單,可見多件以有機和生物形態為特徵、極盡利用材料至其極限的工藝品,當中包含許多重新利用與回收的媒材,透過創作者的巧思轉化了生活風景及個人思想,蘊藏著深厚工藝價值及哲思。

想要親眼欣賞30件入選之作,人又正好在巴黎,今天起到2024年6月9日不妨到東京宮(Palais de Tokyo)看展;沒能親臨現場也無妨,可以到LOEWE數位平台「The Room」線上觀展,展間收錄了LOEWE Craft Prize自2016年創立以來的入選工藝品。

2024 LOEWE Craft Prize 評審團

曹敏碩(Minsuk Cho)— 建築師兼2014年威尼斯建築雙年展金獅獎得主

深澤直人(Naoto Fukasawa)— 設計師兼東京日本民藝館館長

Olivier Gabet — 巴黎羅浮宮博物館藝術部總監

稻崎榮利子(Eriko Inazaki) — 2023年LOEWE工藝獎得主

Sheila Loewe — LOEWE基金會總裁

瑪格達琳 奧丹多(Magdalene Odundo)——陶瓷藝術家

王澍 — 建築師兼普立茲克建築獎得主

Deyan Sudjic — 評論家兼倫敦設計博物館榮休館長

Abraham Thomas — 紐約大都會藝術博物館現代建築、設計及裝飾藝術部館長

Patricia Urquiola — 建築師兼工業設計師

Anatxu Zabalbeascoa — 西班牙《國家報》(El País) 建築及設計專欄記者