說大巴黎快線是一座「城市藝廊」,一點也不為過。每個車站都找來不同建築師設計,還攜手Sophie Calle、JR等藝術家為各站量身創作,為巴黎近郊帶來獨一無二的在地風景。

為了疏通城市裡擁擠不堪的交通狀況,繞過巴黎市區行駛、連接郊區與郊區的「大巴黎快線」因應而生。這個全新的地鐵網絡共有6條線:其中2條為延伸既有路線(巴黎地鐵11號線、巴黎地鐵14號線號線)、另外4條則是新增的(巴黎地鐵15號線、巴黎地鐵16號線、巴黎地鐵17號線、巴黎地鐵18號線)。最近,隨著2024巴黎奧運開幕的將至,大巴黎快線14號線也正式開通啟用,其中「Saint-Denis Pleyel」站位於奧運三大場館交叉路口,預計將於賽事期間迎來大量人流。

01 車站建築融入各地特色

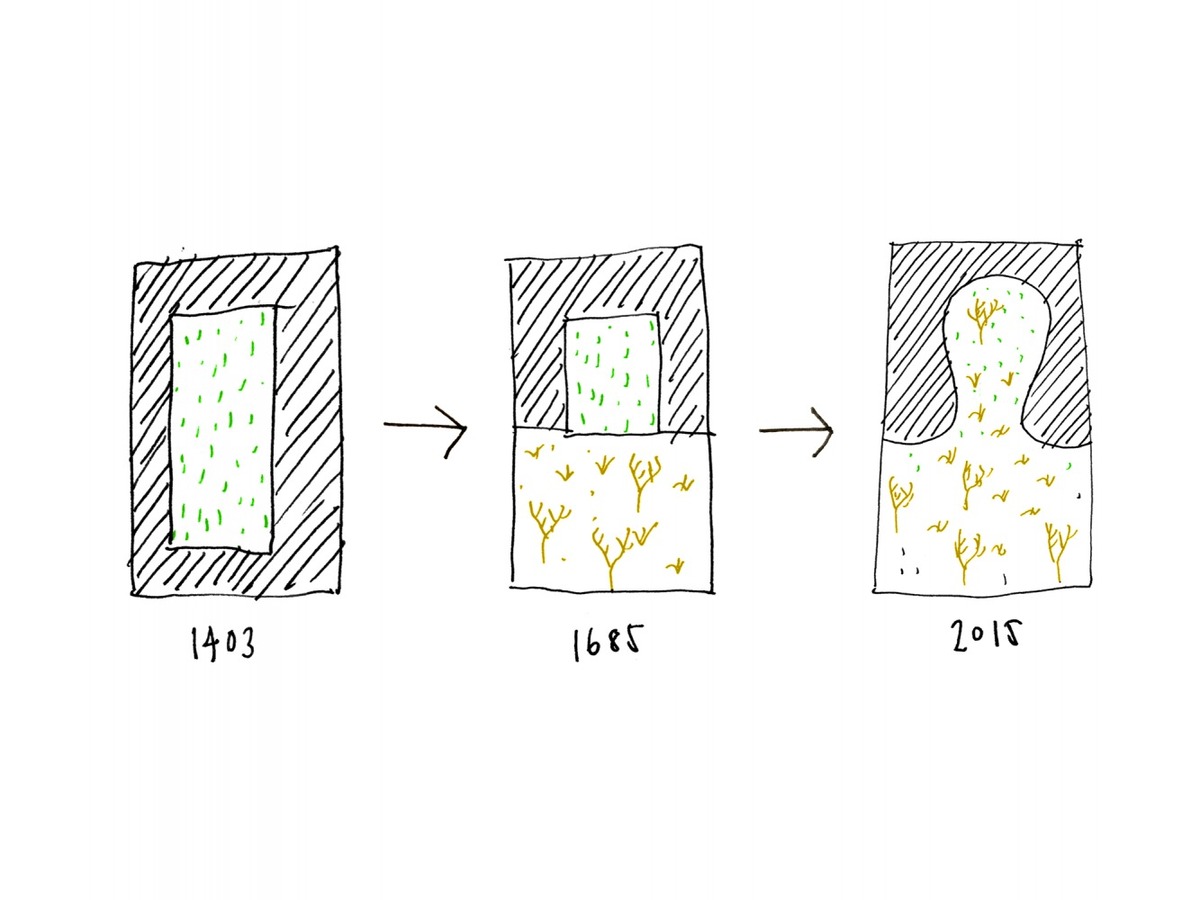

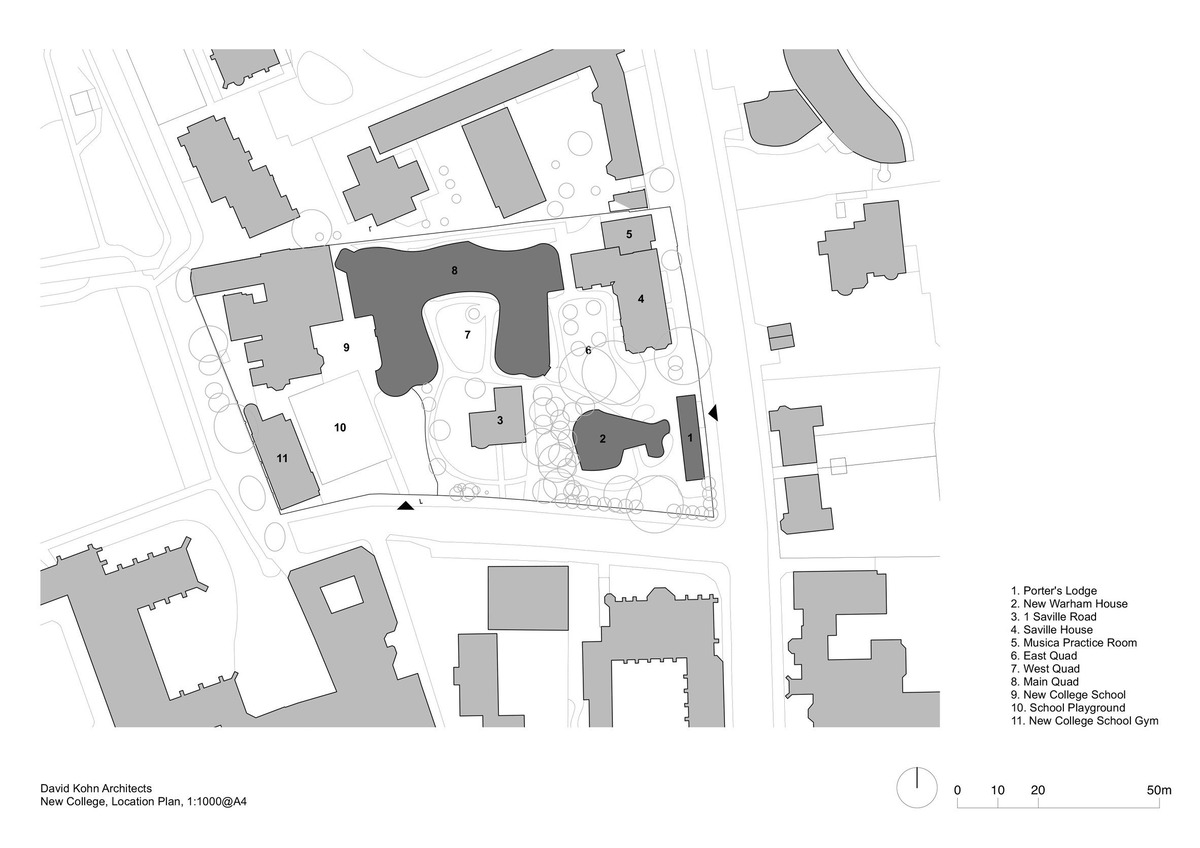

大巴黎快線上的每個車站都邀請到不同建築師分別設計,各自富有特色外,也更好地融入周遭社區環境。車站間的共通點是採用可持續的生態設計元素,包括耐磨地板、自然光、節能材料等。

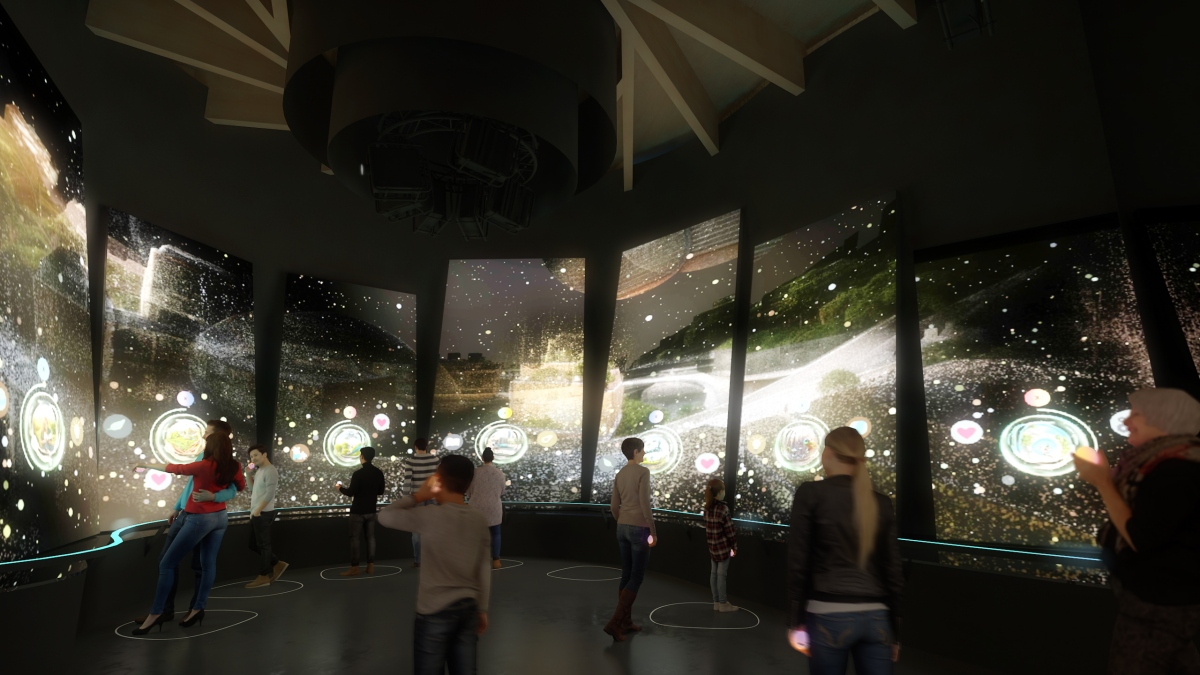

02 藝術家量身創作作品

除了獨一無二的車站設計,大巴黎快線還集結了超過70件當代藝術作品,由各站建築師與藝術家討論、共創,形式涵蓋雕塑、壁畫、新媒體等,成為一系列具有紀念意義,且與建築形成對話的永久收藏。參與此計畫的藝術家包含國際知名的Sophie Calle、JR、Daniel Buren、Tatiana Trouvé等,還有新銳藝術家Noémie Goudal、Duy Anh Nhan Duc等人。

03 月台壁畫也獨一無二

大巴黎快線的藝術計畫可不止於此。《描繪大巴黎》是一系列展示於月台上的壁畫作品,有些更延伸至車廂內部,邀請到30位藝術家如Enki Bilal、Rutu Modan、Roxane Lumeret、Philippine Joyeux等人共同參與,透過插畫、漫畫、動畫等媒介,將地下運輸與地面城市生活連結。

更多巴黎地鐵美學 >>> 從巴黎地鐵站一窺現代藝術史!盤點9大特色車站,整個城市就是一座博物館

奧運前夕通車的14號線

在奧運開幕一個月前通車的14號線是一條南北向的地鐵,從南方的巴黎奧利機場(Aéroport de Paris - Orly)一路延伸到北邊奧運選手村、比賽場館所在的聖但尼(Saint-Denis)地區,沿途共有8站。以下我們精選了5個車站,一探其中的設計亮點:

▸ Saint-Denis Pleyel

Saint-Denis Pleyel站位於三大奧運場館——選手村、水上運動中心和法蘭西體育場交會的十字路口,邀請到日本建築師隈研吾設計,強調木材和玻璃的運用,讓自然光穿透每個樓層;法國藝術家Prune Nourry的作品《維納斯》則預計於2026年登場,將懸掛在車站中庭,以108個維納斯型態的雕塑,呼應該地區的多元性。

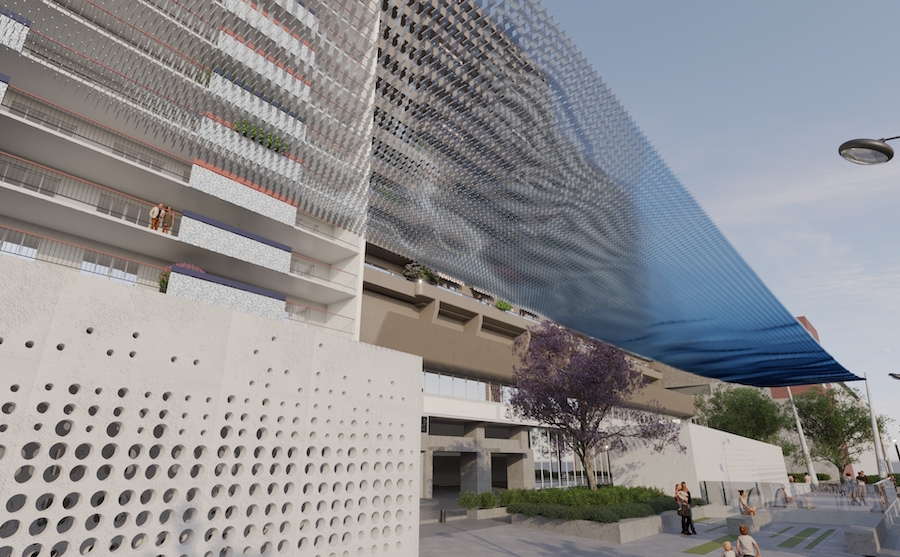

▸ Maison Blanche

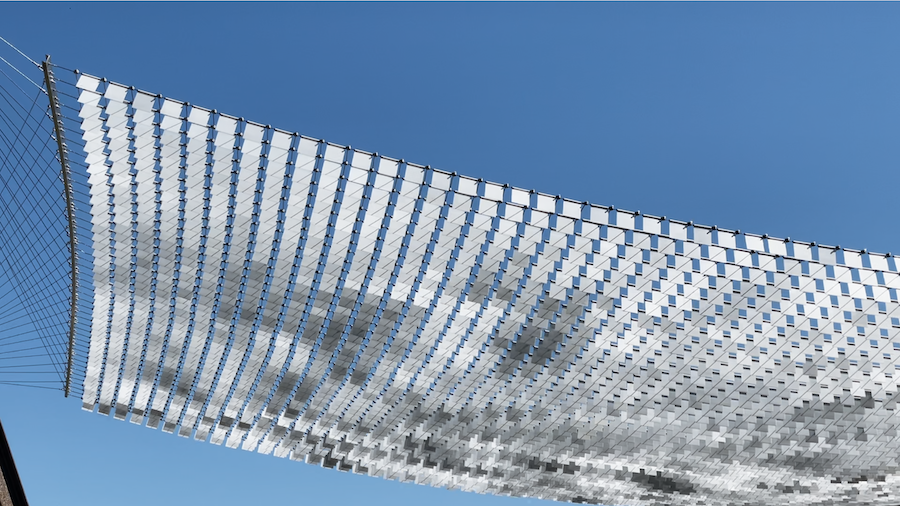

這是大巴黎快線網絡中唯一一個在巴黎市內的車站,由美國藝術家Ned Kahn與建築師Nicolas Tricard合作,在車站入口上方設計了一個可隨風移動的裝置,如面紗一般飄揚,又如河流般波光粼粼地反射陽光。

▸ Hôpital Bicêtre

藝術家Eva Jospin與建築師Jean-Paul Viguier攜手,在Hôpital Bicêtre站的外牆上創作了巨大的浮雕作品。雕塑的靈感來自義大利導演費里尼的作品《羅馬風情畫》,藝術家引用電影中「在建設地鐵過程挖掘到古代遺跡」的概念,以一層層的混凝土疊加而成,期望喚起大眾關注大巴黎快線工程中的考古發現。

▸ Thiais-Orly

Thiais-Orly站有著幾何交織的拱頂天花板,從中心向四個方向延展開來。為了回應這個空間感的建築,藝術家Lyes Hammadoche與建築團隊Valode & Pistre合作,在大廳創作了四座雕塑,如同衛星一樣旋轉著,取代一般車站配備的傳統時鐘,運用巧思為來往車站的乘客報時。

▸ Aéroport d’Orly

奧利機場所在的Aéroport d’Orly站,由葡萄牙藝術家Vhils與建築師François Tamisier共同打造。牆上名為「Strates Urbaines」的作品,使用了11,000多塊葡萄牙傳統阿茲勒赫(Azulejo)瓷磚,拼貼出數個臉孔與大巴黎的地標建築,圖案彼此重疊、融合,象徵著城市與其居民之間相互塑造的過程。