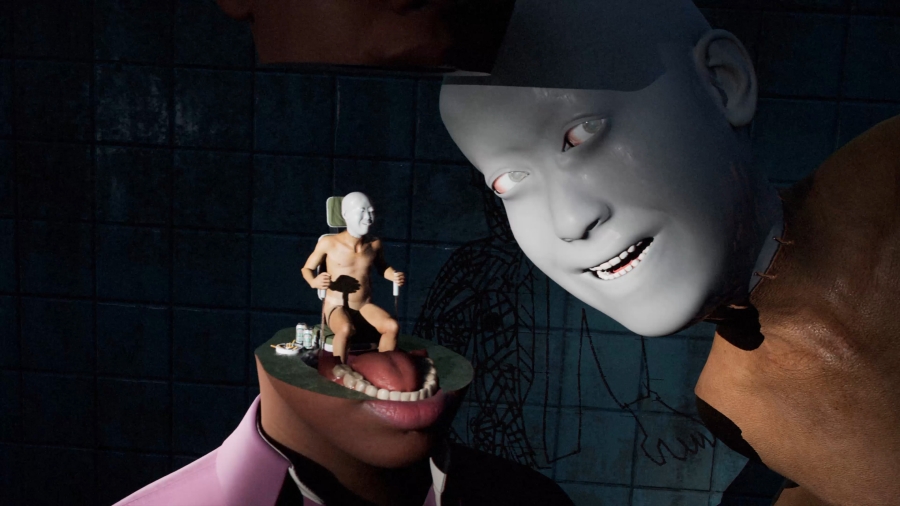

甫得到2024金穗大獎的實驗短片《難忘的形狀》中,動作滑稽的大舌頭角色叨唸著虛擬世界的真真假假;走出《渦 UZU》互動電影計畫沉浸體驗的日式宿舍,竟也分不清是否真順利登出了少女復仇遊戲。李亦凡、張碩尹兩位操弄虛實世界界線的藝術家,在此談論人與科技、與藝術間微妙交織的關係。

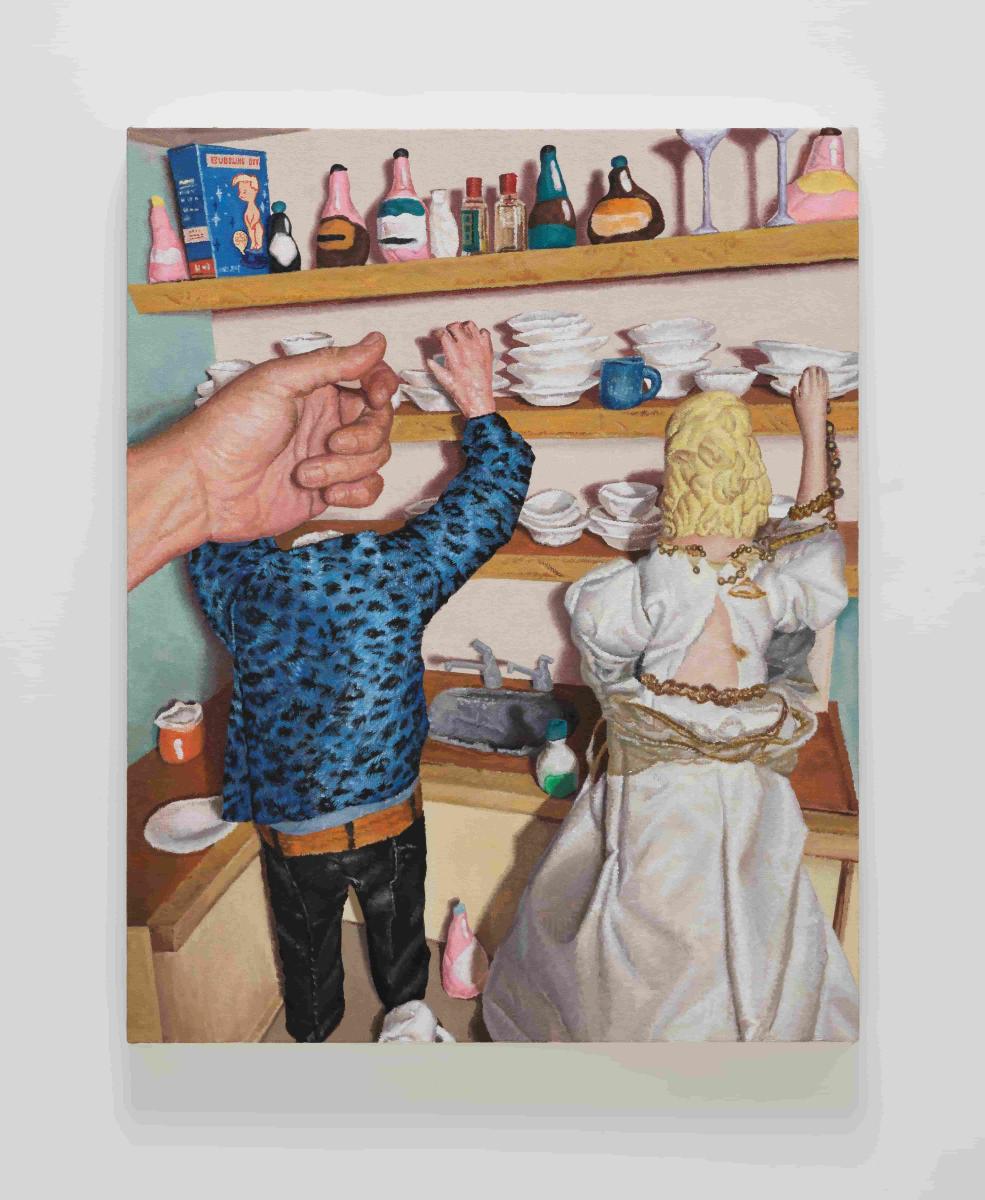

借用遊戲引擎,李亦凡打造出他大舌頭、動作誇張的虛擬角色,讓人忍不住笑出來的黑色幽默,卻在談無比嚴肅的社會與科技倫理,但在必勝客廣告MV《就愛逗陣HOT》中與歌手黃宣、導演廖人帥也能放開手玩。

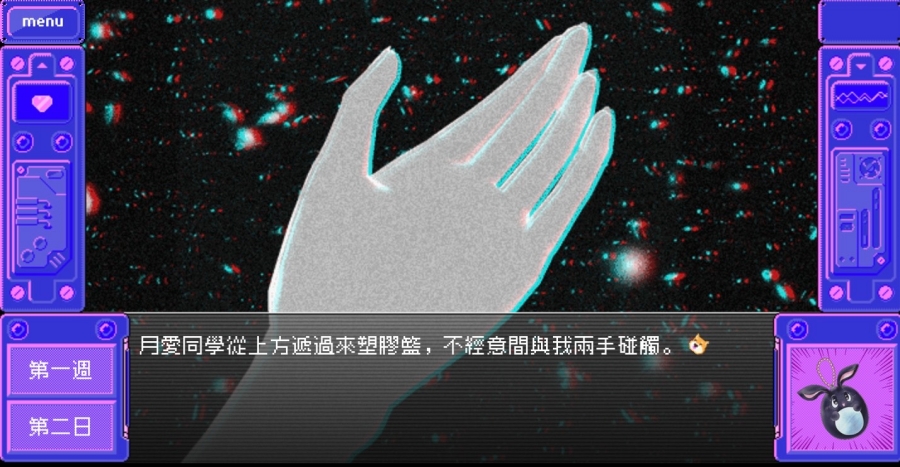

張碩尹則巧妙結合線上、線下體驗,參與他的《休息-QK》、《渦 UZU》等藝術企劃,現實世界化作沉浸式遊戲場域,難分是在遊戲世界還是現實?現在談到數位科技,AI崛起無疑是繞不開的議題,他們也不急著立刻以此為創作核心,對談中兩人談過往打電玩的經驗,如何選擇、運用(和不運用)數位媒介,談科技與藝術的現況,以及對此的恐懼與期待。

Q:回溯你們的創作歷程,數位科技媒介如何成為創作的選擇?

張碩尹

我的廣告系背景和早期的塗鴉創作有些連結,廣告領域有設計和攝影,多是圖像的選擇,塗鴉也可以看作是牆上的印刷術,是將圖像元素轉化到牆上。從這個角度看,塗鴉其實是圖像與空間的對話。

去英國讀書後,因為不是藝術背景出身,繪畫對我是滿困難的,所以選擇能回應的創作媒介。後來我開始喜歡回收材料、製作小型機械裝置,再讓它們笨拙地動起來,逐漸才接觸到其他科技形式,包括2021年開始做錄像藝術。

李亦凡

我跟碩尹出發點不一樣,從小就喜歡畫畫,但大學真的進到美術系後,發現自己對傳統繪畫訓練不感興趣,反而看了很多電影。畢業後,我嘗試結合機械偶動畫和投影裝置,一直到現在的創作,都是在回應最初想做動態影像、想要敘事的渴望。

2019年左右,我決定完全轉向數位創作,這解決了實體作品的倉儲問題。我也是滿宅的人,興趣也跟網路文化有很大的連結,做數位掌握度可以很高,對我是滿舒適的狀態。

Q:談談你們最近的創作,好像剛好都有「遊戲」元素?

李亦凡

遊戲在我生命中一直很重要,2019年後我開始用遊戲引擎創作,某種程度上是在回應自己的成長經歷。小時後玩電動控制數位身體是件很直覺的事,好像突然就會了。我尤其喜歡第一人稱射擊遊戲,有種特別的操作感,玩家的視角跟角色是一致的,剛開始可能不習慣,但過一陣子就會變得很自然。

我作品中的角色有種扮演性,比如那大舌頭角色,一開始只是想模仿遊戲中舌頭不能動的狀態,後來就變成一種表演,有時候還拍到忘記這個設定,有些混亂和隨性。角色與我個人的界線越來越模糊,就像台北雙年展展出的《難忘的形狀》(2023),裡面的角色一直咳嗽,是因為我在拍攝時確診COVID-19了,我很喜歡作品跟創作者之間這種親密的關係。

張碩尹

射擊遊戲我早期也玩過,但好像對快步調很不習慣。我對電玩最沉迷的時期大概是1990年代末到2000年初,所以作品借用的遊戲形式都有種時代感,像RPG、美少女遊戲(Galgame)那種。

對我來說,故事性是更大的重點,RPG遊戲如《軒轅劍》、《仙劍奇俠傳》、《三國志系列》等把歷史故事轉化成新的詮釋方式,透過互動呈現敘事讓我很有興趣。我玩遊戲其實滿文青,總希望能給我帶來新的閱讀體驗。

李亦凡

我第一次嘗試用遊戲引擎是2019年的《important_message.mp4》。繪畫是很直覺的媒材,你畫什麼馬上就能看見,而動畫軟體算圖太慢,「手感」很差,這種等待很影響創作過程。

遊戲引擎精緻度不比動畫軟體,但速度快多了,你可以把它想像成「工具的工具」,從我作品中看到的操偶系統,就是用遊戲引擎自己架構出來的操偶遊戲。在數位環境裡,很多模型是下載或買來的,本身就有種去脈絡化的感覺,當素材拼湊起來時會有種「蘋果動新聞」的特殊效果。

張碩尹

會這樣創作一部分也是COVID-19下很多實體展覽都辦不了,2021年在北師美術館的《肥皂》計畫就是後來才改為線上展,為了增加互動元素就借用遊戲概念。

當疫情趨緩了,我便思考線上、線下整合,最初認真做遊戲是參與台北八德市場的《橋洞》計畫(2021)時,地點就在光華商場附近,那曾是色情遊戲的流通中心,所以我與鄭先喻做了《她與你與她的戀愛》,表面上是個美少女遊戲,但其實更多在處理國高中時的記憶,算是對那地方和遊戲歷史的觀察。

後來2022年在愛情賓館中的《休息-QK》以及2023年底在台灣文學基地的《渦 UZU》互動電影計畫選擇在這些地點實地展出,除了場景氛圍的關聯性,帶觀眾進到這些隱蔽的異質場域本身就很有遊戲性,而且這些地方給予藝術家更多自主性,不用依賴傳統展館,展出時間、地點,甚至售票形式都有更多可能性。

Q:AI話題持續熱門,這些科技發展會對你們的藝術創作有影響嗎?

張碩尹

我創作較以目的論,考慮體驗裡要有什麼元素和互動,不會特別強調科技的價值。最近有跟國外合作一個AI相關的計畫,可我並不打算直接以AI作為核心技術。對我來說,更重要的是AI能不能讓體驗更有機,互動性作品最怕太套路,AI介入後你選A結果不一定到B,可能還被插入C橋段。這種曖昧性會讓體驗更有趣,可能是我下一步想試的方向。

我現在的作品許多是關於當私人空間被侵入時的恐懼感。例如我用小米AI音箱時,問太多兩岸議題會被封鎖,有趣的是聯絡到在深圳的客服,他們竟可直接遙控我的音箱,這感覺很怪。科技已經成為生活的一部分,但同時它又不完全屬於你,可能是企業提供的產品,可能你被某個未知的存在控制,這個矛盾很有意思。

李亦凡

這幾年我一直在討論創作者跟工具的關係,後來擴展到人跟科技工具的關係,於是AI就變成我無法迴避的題目了。我可能不會直接用AI創作,而想探討它的矛盾點,特別是法規方面。

我在《難忘的形狀》已經開始提到現在數位工具多變成服務訂閱,要大量資料訓練、算力要連到遠端,好像你沒有真正擁有工具。還有,像Photoshop現在有AI功能,可你想做色情暴力的內容它會直接拒絕你。這讓我很震驚,一個工具居然有權力拒絕你。這背後牽涉到比如隱私權、言論自由等,總之,AI讓我們重新思考人到底是誰?它的限制在哪?它要帶我們去哪?

Q:談到這些,可以分享啟發你們的藝術家?

李亦凡

影響我很深的並非那麼科技前緣,而是討論後網路時期的創作者,像加拿大藝術家Jon Rafman的錄像作品《夢境日記》,就反映網路世界好似什麼都有關係卻又像沒有的狀態,串成吸引人的敘事。另一位是英國藝術家Ed Atkins,他的作品有種獨特手感和個人書寫性,像寫詩一樣即興而富有感情。

張碩尹

紐約藝術家Jordan Wolfson的作品超擬真,《(Female Figure)》是個在跳鋼管舞的機器人,當然有色情成分,但更多給我某種科技帶來的恐懼感。他還很早就做VR,《Real Violence》展現VR最血腥暴力的一面,這跟一般營造的美好世界完全相反,我覺得滿有趣。

Q:科技能推進創作極限,或是你們覺得有其他更關鍵的事?

李亦凡

我覺得這是當代一個滿有趣的現象,就是科技給你些一般自然人所不能及的能力,但當這些東西背後有更複雜的商業模式在運作時,好像又受制於它們。最後問題都會回到很形而上的層面:如果把所有工具、科技物都拿開,人到底是什麼?

張碩尹

大家常討論AI會取代很多職業,但總需要有人去coding,會有個人隱藏在那些科技後面。所以最終還是在處理人與人之間的關係,這些不一定都是美好,科技也可能放大恐懼、焦慮等負面情緒。我真正感興趣的是當人在使用科技時所產生的情感狀態,或說科技如何影響人之間的互動狀態。

李亦凡

現工作生活於台北,善於運用科技技術的媒材性鋪展作品敘事,曾榮獲第二十屆台新藝術獎視覺藝術獎,亦曾獲高雄獎(2020)、Creators計畫(2021)等獎項、補助。近期展覽包括台北數位藝術中心個展,亦曾參與台灣美術雙年展、亞洲藝術雙年展、台北雙年展等。張碩尹

1982年出生於台北,現工作與居住於台北與西班牙聖地亞哥德孔波斯特拉。2011年自倫敦大學金匠學院藝術碩士畢業後,其詼諧反諷的創作語彙擴及社會政治議題、自然生態與當代生活的各種層面,其合作計畫統合科技、科學與歷史等不同知識領域,媒材跨及大型裝置、錄像與劇場。

採訪整理|吳哲夫

攝影|陳藝堂、劉哲均

圖片提供|王欣翮、李亦凡、張碩尹工作室