鬆軟輕巧的羊毛氈,竟能做出流水、氣泡、火焰等細緻效果。美國動畫藝術家Andrea Love以羊毛氈創作逐格動畫,吸引Hermès、LOEWE、Netflix等品牌合作,目前還正在製作全世界第一款羊毛氈逐格動畫遊戲。這位Instagram坐擁超過249萬追蹤數的藝術家接受La Vie專訪,揭開羊毛氈作為創作媒材的多重可能。

Andrea Love的網站自介是這麼寫的:一輩子的電影愛好者。從小,她就是個喜歡繪畫、充滿創意的孩子,雖然愛看電影和電視,但成長過程中沒有太多時間接觸。所以當她年紀足夠大後,決定到電影出租店打工,盡可能地多看電影。大學在Hampshire College專攻影像製作和電影研究,也正是在這個時期對動畫產生了興趣,「我發現它是我對視覺藝術和電影興趣的完美結合。」

意外的是,Andrea Love的動畫技法完全來自自學。捷克動畫電影導演楊.斯凡克梅耶(Jan Švankmajer)在她心中留下了巨大震撼,還是青少女的她看了他改編自《愛麗絲夢遊仙境》的首部動畫長片《愛麗絲》,「他使用了很多熟悉的媒材,其中有些相當詭異,像是骨骼和生肉。這種怪異感強烈吸引了當時的我,我也想嘗試創作類似的作品。」於是她著手進行了自己最早的一次動畫實驗——用牙膏擠出一條魚骨頭。

她說,自學最大的挑戰莫過於技術,在沒有老師可以求助的狀況下,她利用網路找到答案,「可以透過觀察其他動畫師,留意他們的幕後製作來學習。」在Hampshire College第四年的課程中,她完成了一部8分鐘的動畫紀錄片,內容是關於馬薩諸塞州(Massachusetts)的非法生乳市場。

用羊毛氈挑戰不同質地的表達

不過現今提到動畫,直覺都會想到數位,為何她對手工情有獨鍾?Andrea Love說得坦白,「我對數位動畫從來沒有興趣,對CGI的吸引力也遠不如逐格動畫。」翻閱她的Instagram,一直滑到最早期的作品,會發現媒材還未固定,木頭、手繪等等都有。後來之所以選擇專攻羊毛氈,「因為它可塑性極高,而且當時還沒有太多人使用,仍是逐格動畫裡非常新穎的媒材。」她也坦言,羊毛氈是一種「策略性選擇」,能讓自己的作品在大預算製作的動畫中脫穎而出。

從人物、動物到大自然,細節如溪水潺潺流動、燃燒中的爐火、鉛筆越削越尖等等,都在Andrea Love的巧手下表達得惟妙惟肖。她說明,羊毛氈非常輕且有彈性,卻出奇堅韌,彼此也能融合得很好,可以做出極為逼真的效果。她相當喜歡用羊毛氈挑戰不同質地的表達,像是液體、氣泡、蠟等等,「液體對我來說是最難的效果之一,但我會說,創造一條快速流動的河流,比創造一個幾乎沒有流動且無法遮蔽的池塘容易得多。」

羊毛氈上菜!用料理與觀眾連結

不斷練習與創作,Andrea Love於5年內做出多部動畫短影音、累計時長超過45分鐘,但一直到2019年於社群發布《Cooking with Wool》系列影片, 才漸漸受到矚目。《Cooking with Wool》每部長度約30秒至1分鐘不等,用羊毛氈製作出烤肉架上的縷縷炊煙、吐司上塗抹的綿密果醬、水壺煮沸的水蒸氣等料理情節與效果。

這也是Andrea Love至今數量最多的個人創作系列,且還會持續發表下去。「大家對這件作品的連結度,比其他作品都還要高。」她發現,烹飪這個主題具有普遍性,每個人都可以在某種程度上產生共鳴,例如對料理技法的看法等等,促使他們看完影片後會發表評論、參與互動。

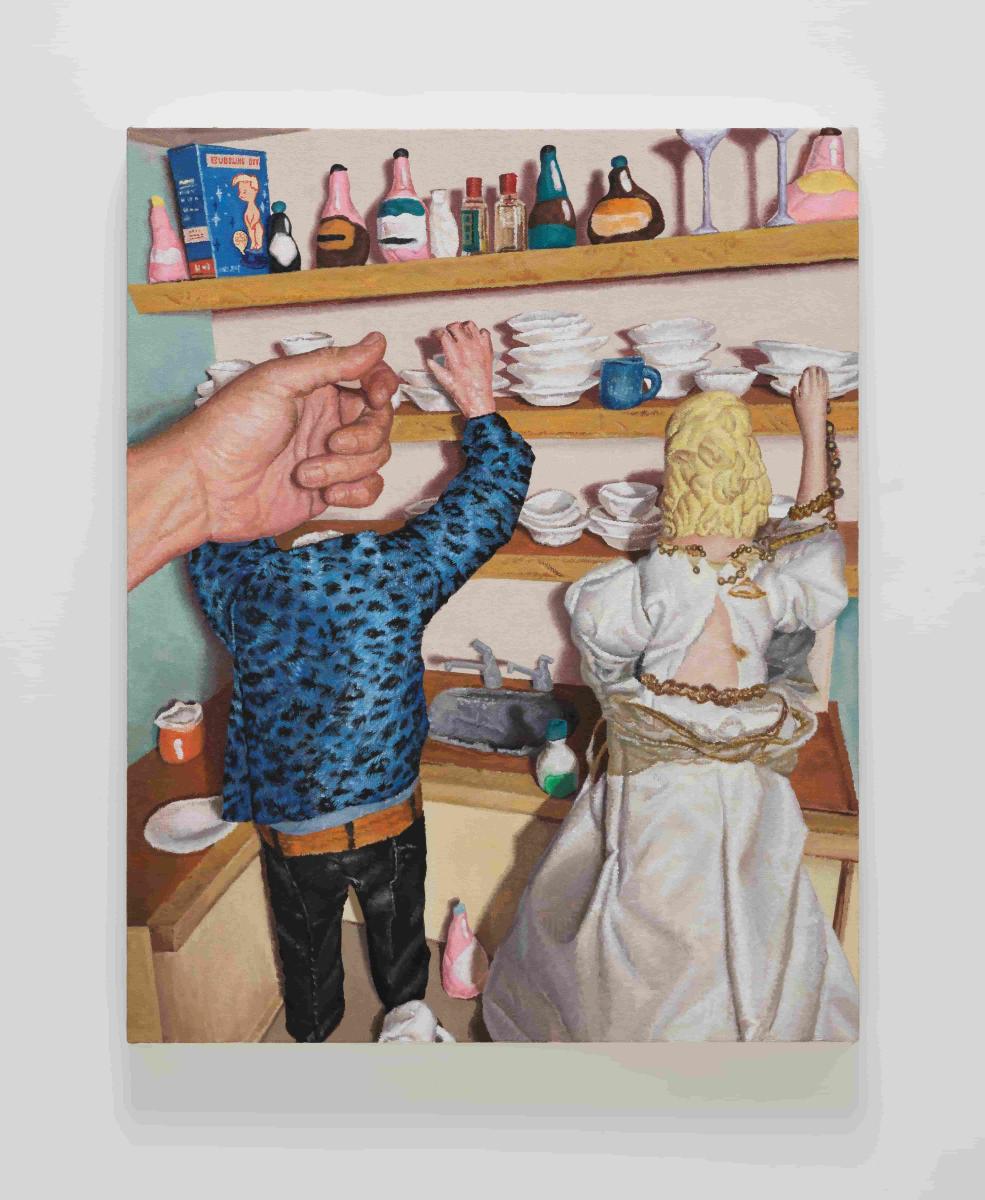

至於Andrea Love私下是否熱愛做菜?她笑說自己其實沒有太多時間做菜,「我更像一個洗碗工,嫁給了一個非常擅長料理的人。我來自一個愛吃美食的家庭,所以我也樂意計劃一個有趣的羊毛氈食譜。」

來自Hermès、LOEWE、Netflix的合作邀約

另一個大眾認識她的管道,來自她和Hermès、LOEWE等精品品牌的合作;她也為墨西哥導演吉勒摩.戴托羅(Guillermo del Toro)的Netflix動畫電影《吉勒摩.戴托羅之皮諾丘》製作宣傳短片,將片中的木偶皮諾丘變成羊毛氈版本;串流平台Hulu也邀請她製作了logo的新形象影片。

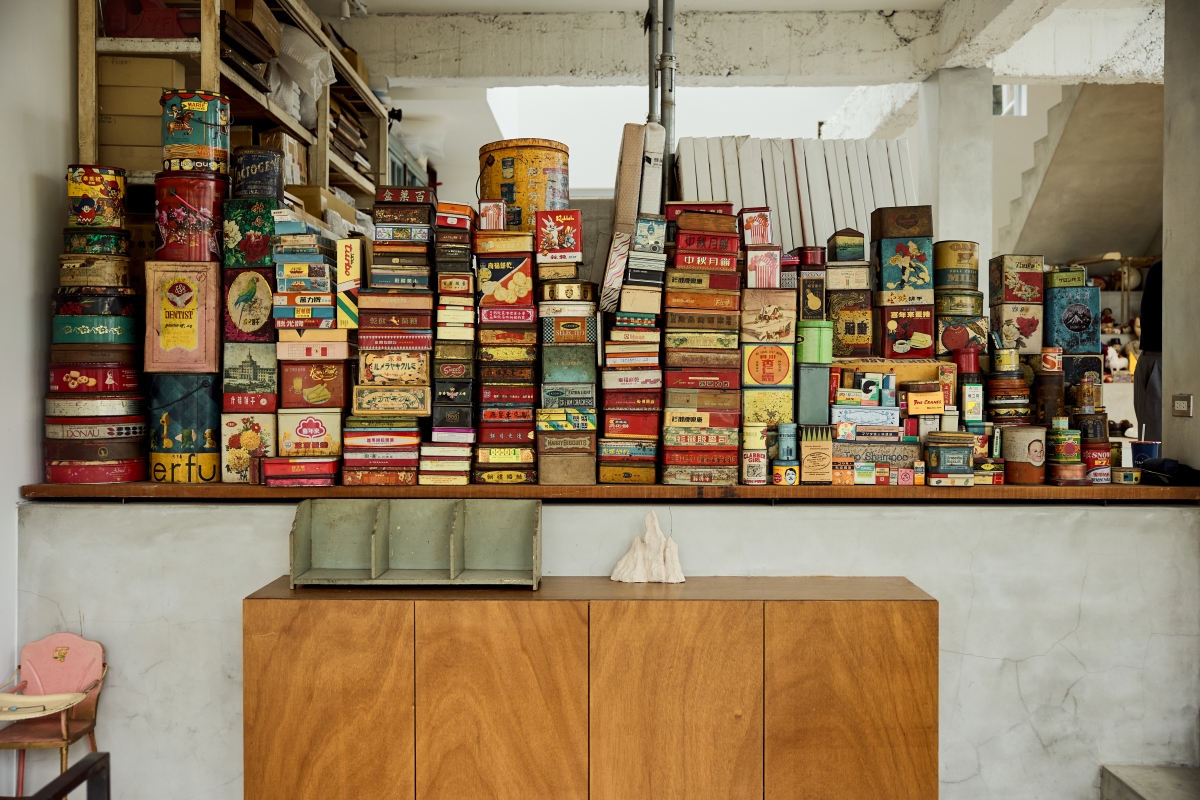

「非常幸運的是,我的個人風格可以很輕鬆地融入商業市場,特別是透過社群媒體的短影音貼文。」她解釋,通常品牌會帶著一個模糊的想法找上門,例如Hermès最初即表示「想讓禮品有一些變化」,她便會與助手一起製作分鏡並提案,最終從品牌標誌性的橘色盒子出發,變化出包包、鞋子、兔子等元素。

2023年LOEWE節慶系列,LOEWE與京都陶瓷工作室Suna Fujita聯名,將Suna Fujita設計的曼德拉草、水獺、熊貓等插畫圖像,運用在包款、服飾和配件上。接獲動畫製作邀約時,Andrea Love認為,「這些插畫透過角色的樣貌,早已道盡了背後的故事,所以我只想以盡可能忠實的方式,將它們栩栩如生地呈現出來。」她為LOEWE製作了一系列動畫短片,其中一則男孩不小心將曼德拉草「拔」出土、最後竟成為好友一同喝茶的影片,在Instagram發布後已累積超過93.8萬人按讚。

與巨大角色偶共創動畫短片

除了以社群網路為作品發布平台,Andrea Love也於2021年推出8分鐘的動畫短片《Tulip》,獲安錫國際動畫影展、西雅圖國際影展入選。創作契機始於2019年,她在朋友介紹下認識了繪本作家Phoebe Wahl,對方有意將自己的插畫擴展至動畫領域,於是兩人開始討論。

Phoebe Wahl建議改編安徒生童話故事《拇指姑娘》,但由於這個故事距今已近兩個世紀,許多情節不符合現代精神,因此她們為其做了「現代女性主義」的改造,讓故事不再涉及童婚。名為Tulip的女主角同樣在花中誕生,旅程保留了原著的冒險與魔法,但結局不再是傳統愛情故事,而是在各處找到了家。

Andrea Love花了一年全職來做《Tulip》,又再利用了6個月的部分時間製作後期。角色外觀發想自Phoebe Wahl的設計草稿,接著由Andrea Love用羊毛氈製作人偶、Phoebe Wahl負責製作服裝。「最挑戰的是在不同比例下製作。」她解釋,片中角色偶的尺寸差異極大,小則非常小,大則比真人還大,例如老婦人和青蛙就屬非常大的偶,光是製作就費時數天,加上動畫處理更是繁複,「與特大的角色偶一起工作,對我來說絕對是一個學習經歷。」

逐格動畫遊戲裡的生態童話

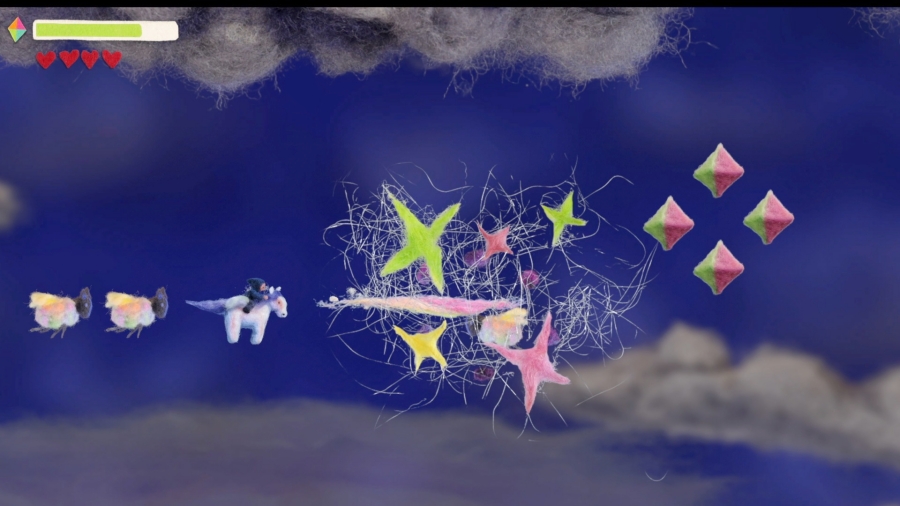

如今,Andrea Love又在嘗試新的領域——用羊毛氈做逐格動畫遊戲。這個嶄新的點子來自一場日常聊天,她和遊戲設計師Andy Katsikapes同為華盛頓州湯森港(Port Townsend)的社區家長,某天突然聊起「製作一款逐格動畫遊戲會很酷。」並發現儘管市面上有幾款逐格動畫遊戲,但還未看過羊毛氈版本,「所以我知道我們可以創造出非常特別的作品。」

採訪當下她已經埋首製作一年多,並坦言遊戲與劇情短片在創作過程上差異很大。短片是要做出一個巨大場景來拍攝動畫,遊戲則得將每一個元素的動畫分開處理,再將它們編程進遊戲中,因此包含了大量電腦合成,而這正是她平時不會做的事。

這款名為《Feltopia》的遊戲,玩家為一名魔法牧羊人,設法突破障礙與謎團,找到失蹤的彩虹羊群。Andrea Love說,在創作初期,兩人首先提出「橫向捲軸遊戲」的簡單想法,初步測試後確認滿意且可行。原本故事想探討機器人革命,將有大量爆炸和機器人元素,「在這個世界觀下製作了一段時間後,我意識到我對羊毛氈的熱愛在於自然世界——景觀、水、煙霧、火等。所以轉向了一個我們稱之為「生態童話」(eco-fairy tale)的故事。遊戲裡有環保的角度,但不希望以一種激進的形式呈現。」她說,每一個創作決定都會用「這個效果或角色用羊毛氈表現出來會如何?」的視角來審視,回到她喜愛羊毛氈的最源頭,創作方向也變得更直觀。

羊毛氈之於Andrea Love,有太多未知與樂趣可以解鎖,不禁好奇是否還想嘗試其他創作媒材?「如果我要學習一種不同的工藝,可能會是玻璃吹製。我喜歡看玻璃藝術家在溫度很高的工坊裡工作,玻璃作為媒材很吸引我,它的流動方式、色彩的融合,整個神祕的過程都讓我著迷,也許有一天我會嘗試用玻璃來製作動畫。」作為觀眾最開心的,莫過於聽見這位總是帶來奇異幻想的創作者,又在想像新的可能了。

獨立動畫藝術家、導演,現居於美國華盛頓州。2010年從Hampshire College畢業,專攻影像製作和電影研究。她是位自學成才的動畫師,以羊毛氈為媒材創作逐格動畫,作品曾於翠貝卡電影節、洛杉磯短片電影節播映。合作品牌包括Hermès、LOEWE、Netflix、Hulu等。目前正在製作全世界第一款羊毛氈逐格動畫遊戲。

文|張以潔

圖片提供|Andrea Love、Hermès、LOEWE、Sarah Wright