時代思潮造就不同型態的建築,建築映現各時代存在過的痕跡。1987年(民國76年),臺灣解嚴,結束長達38年多的戒嚴時期,出生並養成於這動盪時代的建築人,如何看待和表現臺灣建築?社會的撕裂與縫合如何影響他們的思想?

為探究這道提問,忠泰美術館推出《臺灣建築的解嚴世代》特展,特邀建築師龔書章擔任總策劃,探問解嚴之於臺灣建築的意義,爬梳臺灣建築於1980~2010這三十年間的發展變化,了解臺灣建築如何演變至今,並試圖勾勒其豐富而多元發展的初步脈絡。

先搞懂「解嚴世代」的族群輪廓

《臺灣建築的解嚴世代》以「解嚴世代」稱呼約1963年前後出生於臺灣,並於1987年解嚴前後完成大學建築教育的建築人。展覽聚焦於解嚴世代的作品或行動所展現出非傳統、非傳承的「不連續性」特質,透過4大面向:「建築展覽」、「建築媒體」、「九二一地震」、「建築設計」,梳理出解嚴世代的特殊群像,並試圖辯證解嚴世代所代表的新價值觀,及其形成的反轉力如何改變了臺灣建築。

解嚴世代養成於什麼樣的時代?

臺灣戒嚴時期,人民集會、結社、言論、出版及人身自由等皆受限制,將近40年的戒嚴也禁錮了許多人對自由的記憶與想像。然而,解嚴前夕的70年代隨著國際政治局勢影響,臺灣迎來經濟奇蹟,GDP攀升、外匯湧入、房地產興起,充滿個人意志的文學、音樂、藝術也在檯面下活躍著。

1987年正式解嚴,標誌著社會體制的轉變,無殼蝸牛運動、野百合學運,股市突破萬點,報章雜誌蓬勃發展,迎來眾聲喧嘩的時代。本展展出珍貴歷史影像,帶觀眾回顧臺灣從戒嚴到解嚴急速變化的社會氛圍,了解形塑解嚴世代成長的時代背景。

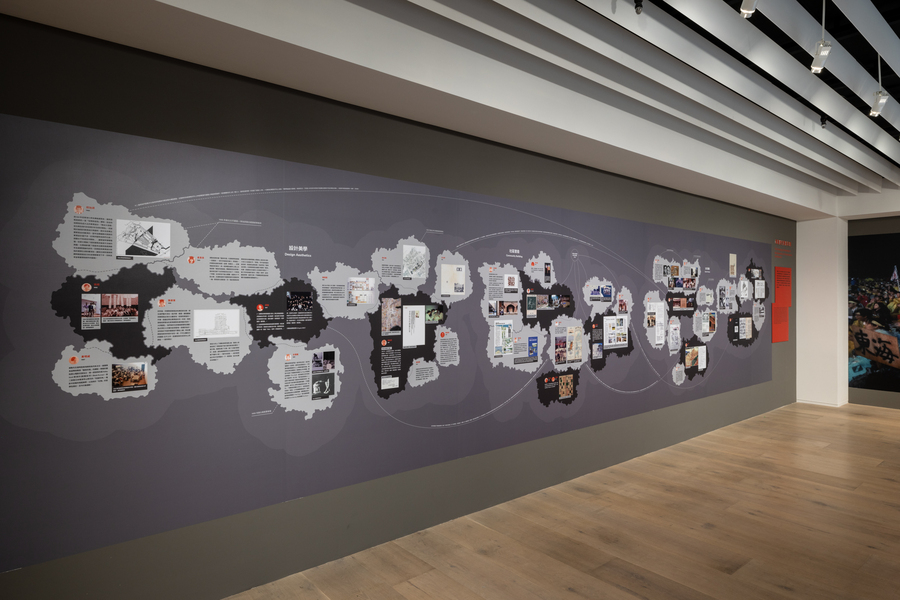

雖養成於戒嚴時代,但解嚴世代所處的建築教育環境已逐漸鬆動、質變,他們在啟蒙導師的帶領下,藉由議題式的集體研究與實作,逐漸打開對於未來社會城市的想像,建構出關注「文化資產」、「社區營造」與「設計美學」議題的群島。

「建築媒體」的轉向,如何影響人們閱讀建築的方式?

解嚴解放了言論自由,關注各領域的報章雜誌也遍地開花。1988年,《天下》與《人間》雜誌不約而同推出「臺灣四十年」回顧特輯,分別從經濟發展、本土關懷角度,探討與反映臺灣認同與主體性,也影響了1990年創刊的建築媒體《雅砌》。

展覽以此切入,爬梳了臺灣建築媒體近半世紀的發展。回望1970年代,由當時臺灣省建築師公會發起成立的《建築師》雜誌,專注於建築技術與實務報導,讀者以建築專業從業居多。1990年創刊的《雅砌》突破傳統,秉持「跨域多元」的編輯理念,並強調「本土意識」,從建築角度探討社會和生活議題,使建築逐漸接近大眾視野。此後,《空間》、《台灣建築》、《建築Dialogue》和《egg》等雜誌相繼推出,轉向更廣泛的一般大眾,涵蓋了更多元的建築話題。2000年後網際網路興起,〈準建築人手札網站〉成為建築愛好者和從業者的重要交流平台。

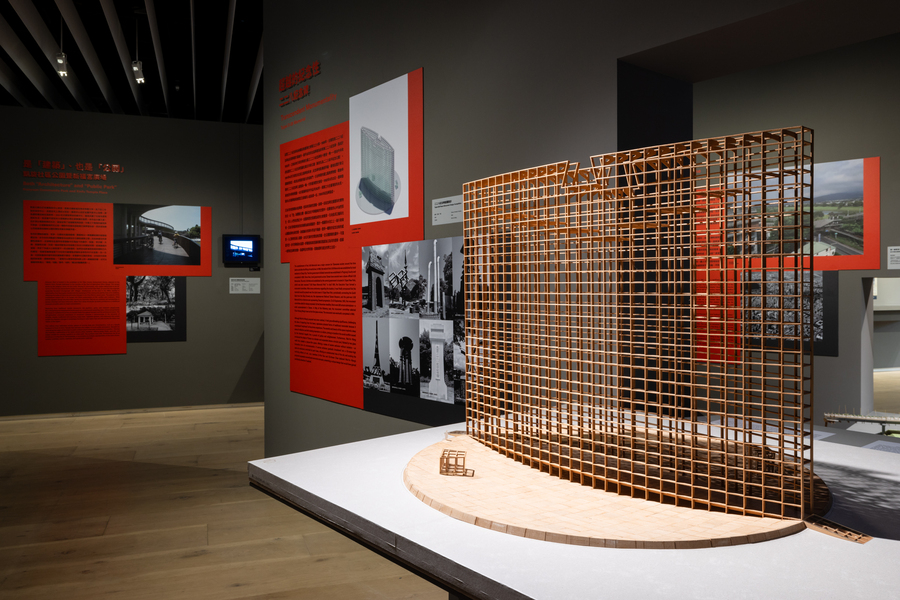

回顧1980年至今,「建築展覽」爬梳臺灣建築的脈絡轉變

隨著解嚴後的社會與都市急速變化,關於建築的理解與論述,也透過文化機構中的公開展覽被持續討論與建構。公開展覽本身就是各種力量、意識形態的角力場,除了一般大眾,建築學習者也在觀展或實際參與籌備的過程中,省思「何謂自身的建築」。

1985年的《中國建築之美》,仍以中國史觀的歷代建築型態為脈絡;到了2000年,臺灣首次進入威尼斯建築雙年展的國際舞台,於2002年起透過競圖決定每屆「臺灣館」的參展團隊、作品與論述,轉而對國際展現臺灣的建築與文化;2010年前後,更多跨世代、跨國界的建築展覽,也多向度展開自身的建築觀。

回顧這段歷程,讓我們再次看見在各種意識形態與認同轉變的交織過程中,臺灣建築是如何被論述、實踐與呈現。

「九二一地震」之於建築的震盪

1999年9月21日凌晨,規模7.3的大地震,震垮無數人的家園與日常。面對災後重建的工作讓建築人思考:「建築可以為臺灣做什麼?」,這些思考逐步反映在2000年後解嚴世代的思考與行動中。因災後重建而啟動的「新校園運動」、保存地震記憶的「地震教育園區」競圖,以及解嚴世代在地震後開始反思臺灣建築文化的自主性,都反映了因應天災劇變對建築文化領域造成的影響,如同地殼迸發前、那股隱而未見的能量。

10個案例分析,帶你看懂解嚴世代反轉了什麼

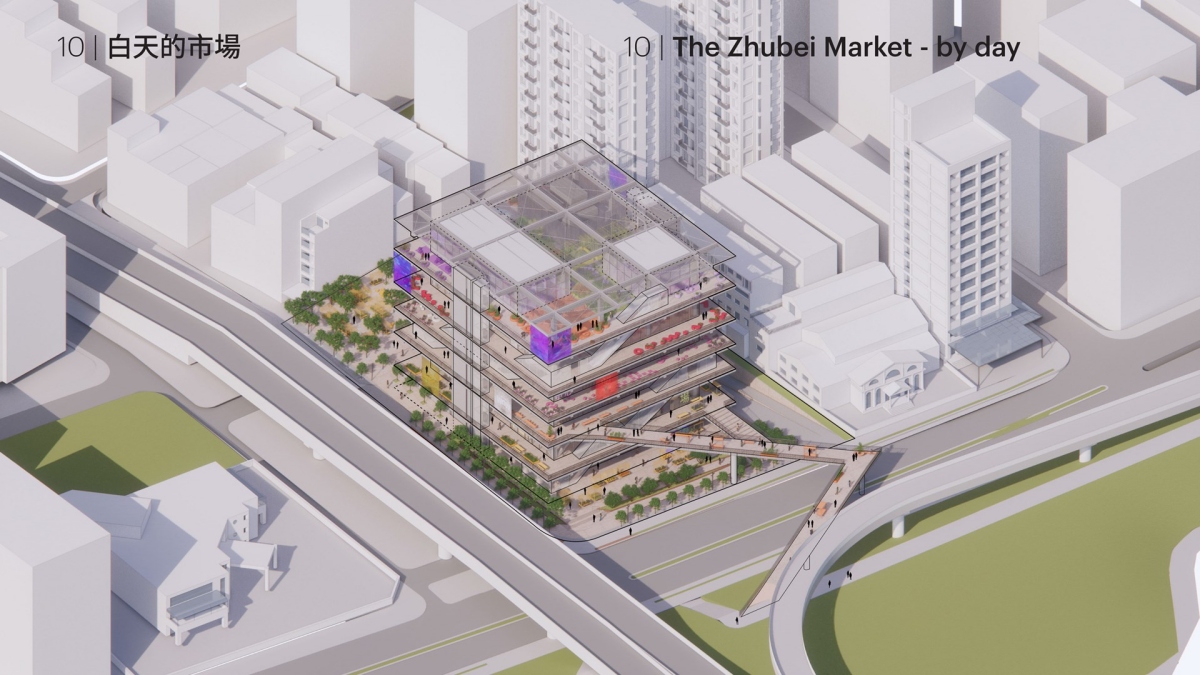

透過實際的建築空間設計,解嚴世代反轉了什麼?這些設計與空間思考蘊含了什麼樣的理念和價值觀,又如何連結社會,如何影響都市與建築的發展?《臺灣建築的解嚴世代》透過分析10個案例,呈現解嚴世代在行動中展現出的非傳統、非傳承的「不連續性」特質。

案例包含「好茶部落」聚落保存與復興計畫、蘊含歷史記憶的「臺北市二二八紀念碑」、顛覆建築教育模式的「建築繁殖場」、翻轉都市公共空間的「凱旋公園暨新福宮廣場」和「新竹市東門城廣場」、不同思維的都市規劃「第一維管束」、創新校園規劃的「潭南國小」和「西寶國小」、住宅建築「青田主人」、宗教建築「菩薩寺」。

無限次觀展票卷販售中

展覽期間,《臺灣建築的解嚴世代》也規劃講座、專場導覽等活動,邀請觀眾從多元視角回看時代、世代與臺灣建築的故事。忠泰美術館也首度推出展期間「無限次」參觀通行票(299元),限時限量販售,售完為止。

《臺灣建築的解嚴世代》

展覽日期|2024年8月31日(六)-2025年1月12日(日)

展覽地點|忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)

開放時間|週二至週日10:00-18:00(週一休館)

參觀資訊|全票150元/優待票100元(學生、65歲以上長者、10人以上團體)/身心障礙者與其陪同者一名、12歲以下兒童免票(優待票及免票須出示相關證件)

週三學生日|每週三憑學生證可當日單次免費參觀

主辦.策劃單位|忠泰美術館

總策劃|龔書章

研究小組|王俊雄、王增榮、吳光庭、林芳慧、郭文亮、詹偉雄、褚瑞基、黃姍姍、陳妍秀

館際合作|國立臺灣美術館、 臺北市立美術館