在美國拉斯維加斯,有這麼一棟建築——從街道上看起來像是平凡的私人樓房,然而其看不見的地表下卻深藏令人驚嘆的寶藏。這是建於1970年代的「地下房屋」,見證了當時冷戰背景所誕生出的新興豪華居住型態與室內設計風格。

地底下的豪華生活?

這座位於拉斯維加斯的地下房屋由建築師Jay Swayze建造,並由時任美容產品品牌雅芳的董事Jerry Henderson贊助。該計畫起源對地下住宅深感興趣的Jay Swayze,他堅信只要環境舒適且兼具風格品味,人們就會願意搬到地下生活。

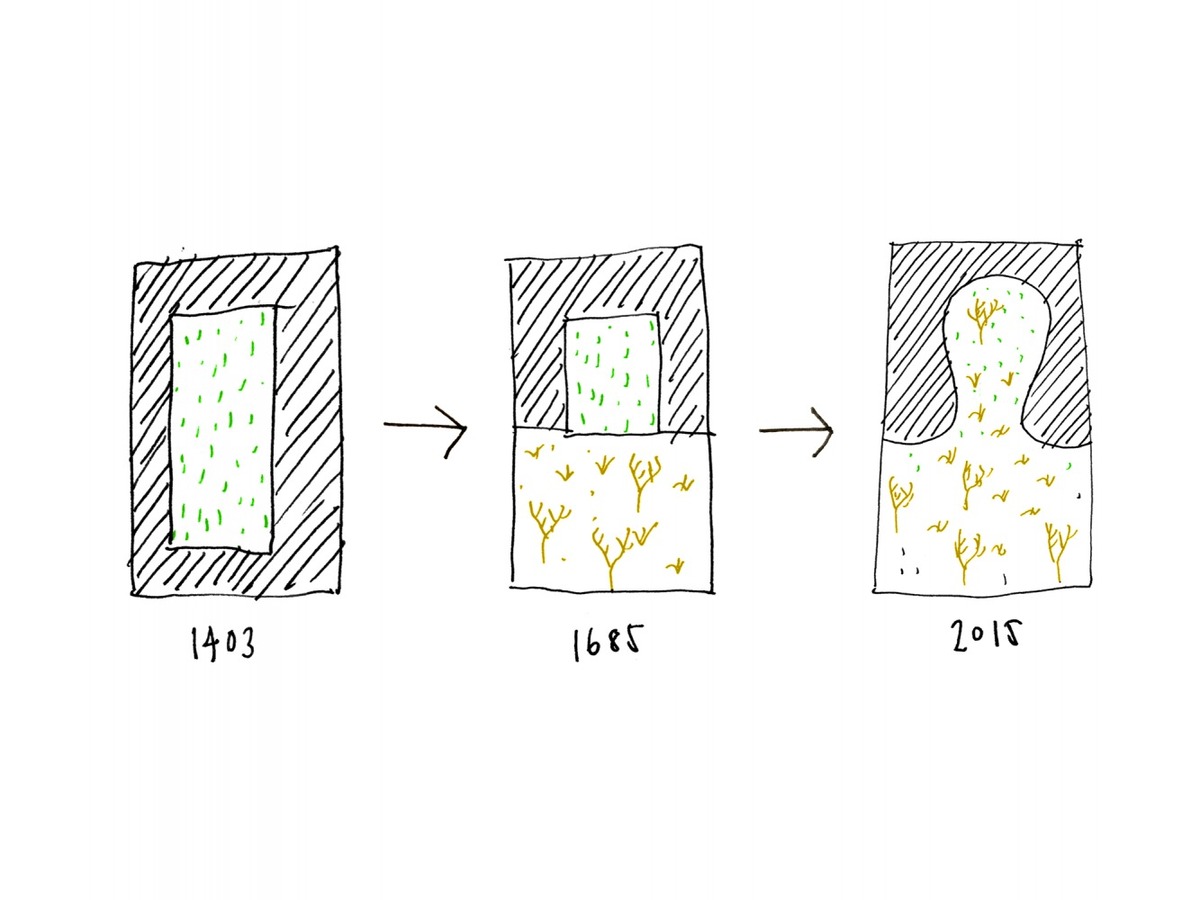

首先,Jay Swayze在德州為自己的家人打造了面積約2,800平方英尺、擁有10個房間的地下住宅,而後吸引到Jerry Henderson的委託與贊助,在拉斯維加斯建造了這座最著名的地下房屋。Jay Swayze甚至還曾於1964年的紐約世界博覽會展示其設計的地下住宅之一,不過由於從地面上幾乎看不到建築本身,且又必須支付門票才能參觀,因此地下住宅成為當年最少人觀賞的展品之一。

當年的前衛住宅先驅

Jay Swayze聲稱,地下住宅比傳統房屋更能控制溫度、濕度與噪音,還具備防火、隔絕輻射落塵的功能,是當代居住形式的先驅。不過隨著冷戰時期結束,人們對核戰的恐懼減弱,也對於地下住宅失去了興趣。Jay Swayze和兄弟成立了建築團隊「Geobuilding Systems」、也提筆撰寫了一本關於地下住宅的書,希望重新喚起人們對此居住型態的關注。

裡頭各種設施應有盡有

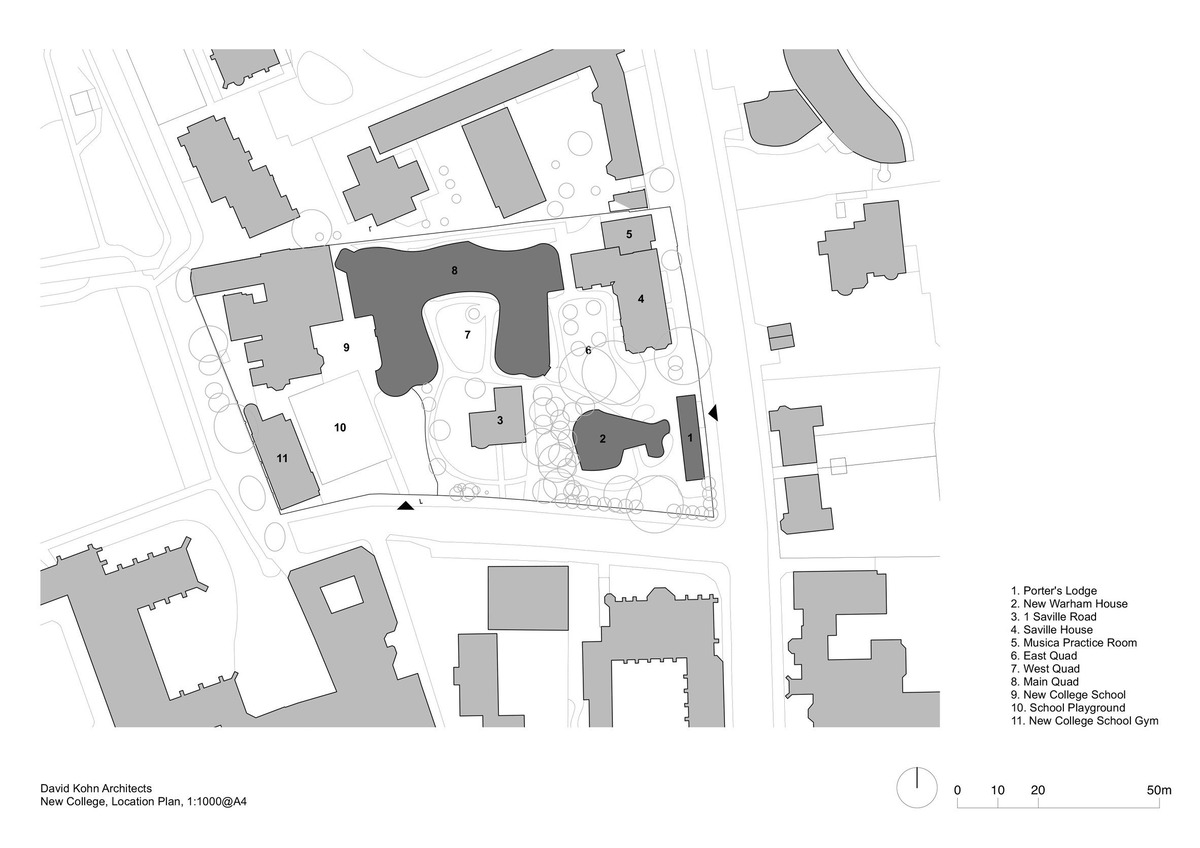

目前位於拉斯維加斯的這棟地下住宅已轉手他人,成為對外開放的觀光景點。訪客將在導覽員的帶領下,踏著寬敞的階梯抵達房屋前門。整個區域以混凝土殼體包圍,屋頂和地板約10英吋厚,牆壁厚度更達13英吋,為位在沼澤地帶的這座房屋提供加倍的防水保護與支撐。

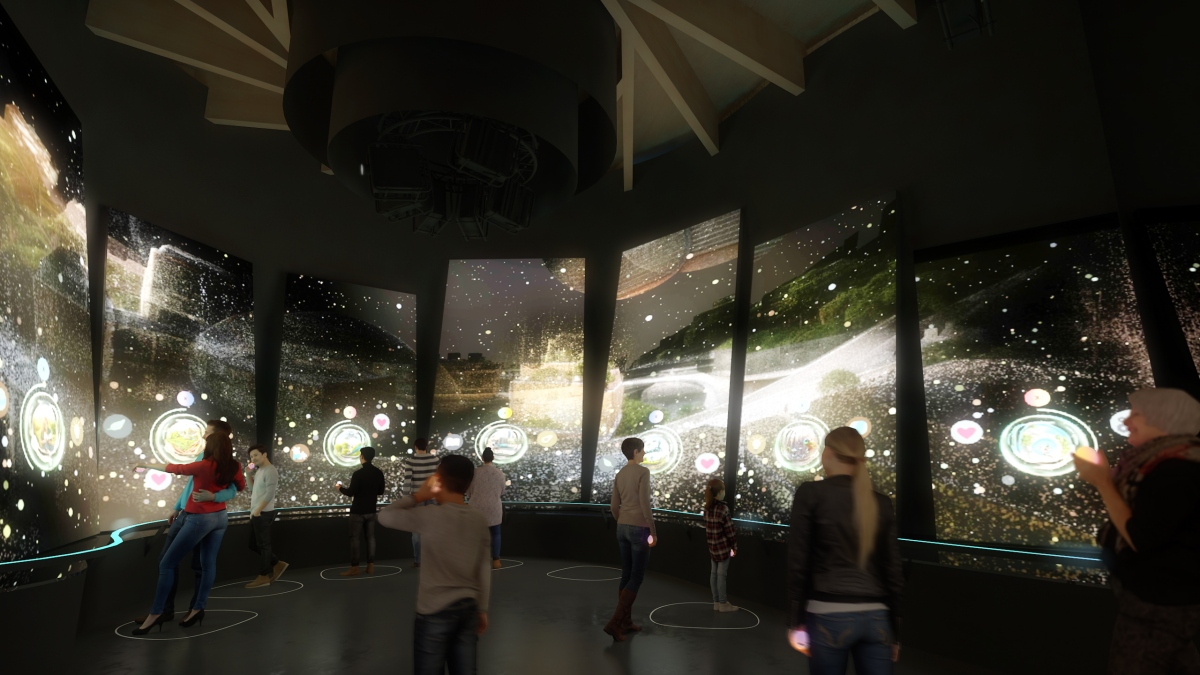

「戶外庭園」牆上佈滿風景壁畫,描繪著世界各地的生態,還搭配人工樹木、仿真岩石等造景;除了可以調節燈光,模擬一天中的不同時間外,天花板上還打造了閃爍的「星空」,希望藉此降低居住在地下空間的壓迫感。

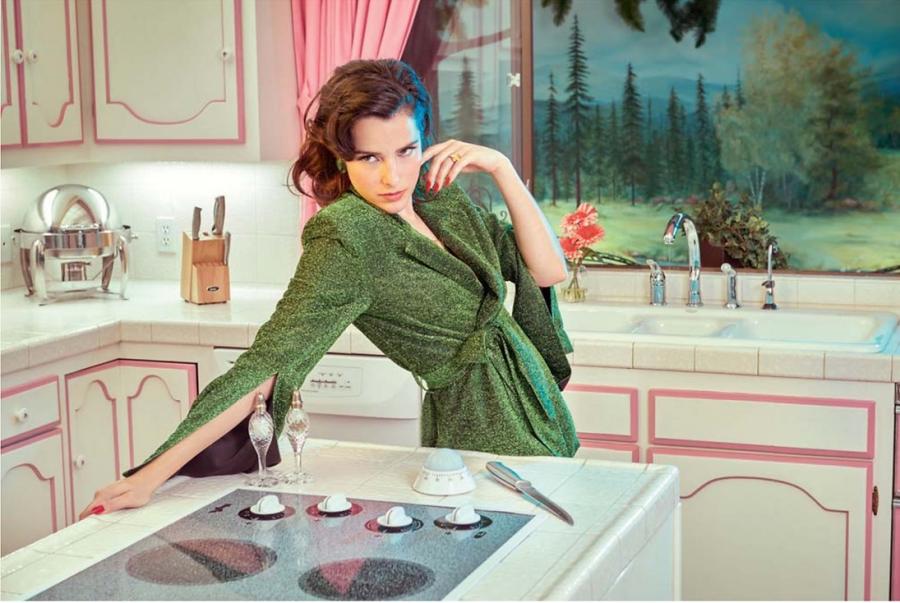

房屋的內部裝潢,則充分反映的其建造時期所流行的裝潢風格。除了有起居室、廚房、兩間臥室、三套衛浴,還設有一個四洞迷你高爾夫球場、兩個熱水浴池、一個游泳池、一間桑拿房、一座舞池、酒吧和燒烤區等,即使作為避難所使用也不感到封閉、無聊。Jerry Henderson持有該建築時,也曾在此舉辦婚禮、私人接待會、公司會議等活動,而後更有不少影劇作品於此拍攝。

參觀完地下房屋後,訪客若有興趣,也可以進一步向工作人員了解如何訂購一座豪華地下別墅。