電影的人很多,但看XR(包括AR、VR與MR)電影的人還不多。除了設備尚未普及,大眾不免有著諸多疑問:傳統電影已經夠精彩,為何還需要XR的新媒介?XR電影的嶄新體驗,是包裹著新奇糖衣,還是真有著動人內核?

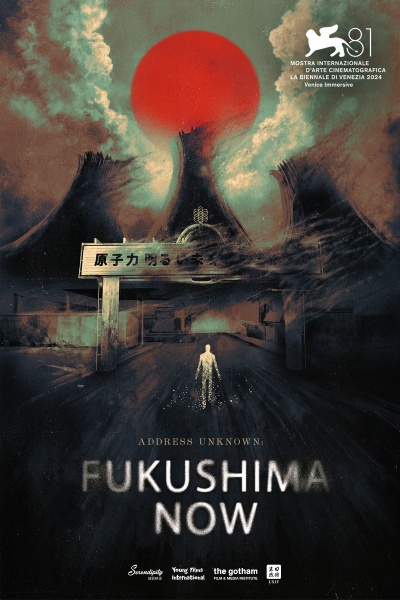

近年台灣VR電影屢獲國際大獎,威尼斯影展的沉浸式內容單元最大獎「最佳VR體驗獎」,黃心健《沙中房間》、陳芯宜《無法離開的人》分別在2017、2022年拿下;許智彥《舊家》獲日本Beyond the Frame影展「最佳VR大賞」,王登鈺《紅尾巴》也獲安錫國際動畫影展「VR水晶獎」⋯⋯。

其中,綺影映畫創辦人陳斯婷,2018年與導演徐漢強合作的首部VR電影《全能元神宮改造王》,成為台灣首部入圍日舞影展的VR作品,可謂台灣VR電影的先鋒部隊之一;前景娛樂創辦人黃茂昌從電影發行跨足XR領域,2024年與法國Novaya合製的AR作品《黑》,就奪下坎城影展最佳沉浸式作品大獎。同樣擁有傳統影視背景的兩人,從製作、體驗、產業3個角度,道出XR電影和傳統電影同等的敘事感動,以及科技世界裡的新奇與辛勞。

Q:請先分享最初觀看和想投入XR電影的契機!

陳斯婷:最先是因為要做VR電影才去看。當時徐漢強找我們做《全能元神宮改造王》,我在想這個媒材可以怎麼樣運用?他就帶我們去他家玩喪屍的VR遊戲,我老公一個大男生竟然在遊戲裡尖叫,看到他完全沉浸在裡面的狀態,我覺得太有趣了。後來我也自費去看威尼斯影展,才知道VR的敘事和遊戲完全是兩種脈絡,還可以有不同表現形式,不論是動畫、實拍或掃描,突然間有一種腦洞大開的感覺。

黃茂昌:我最早是Google Cardboard的年代,在上面看了《紐約時報》幾支1、2分鐘的短片。第一次體驗就是覺得新鮮,並沒有讓我認為這是一個未來的產業,或者想要投入。之後藉著各種影展去體驗,開始讓我這個傳統電影人「得到跟看電影一樣的感動」,也讓我覺得它確實是一個可行的媒介。真正決定投入是直到疫情後,很多實體影展都變成線上,我跟朋友借了一個頭顯,在公司狂看2、3天,從那時候就很有興趣,開始思考自己可以說什麼故事。

Q:對傳統影視創作者來說,拍攝XR電影需要轉換哪些工作方法?

陳斯婷:VR電影還是有分鏡,但概念比較在於:你希望主要的故事方向在哪裡。除了分鏡,另外一個就是走位(blocking),創作者會去畫在360度空間裡,表演者應該怎麼出現、動線是什麼,這個動線跟下一個畫面的關係又是什麼,有點像結合了舞台劇和電影的兩種工作方法。VR也有不同媒材,像《星際大騙局之登月計劃》是動畫混合遊戲,就會遇到延伸性不同的問題。當我們把角色放到遊戲引擎裡,要去剪輯他的動作時,會發現遊戲引擎的工程,不是我們想要怎麼剪就怎麼剪,是另外一套coding邏輯。所以導演和不同領域的人,很多時候是要去理解彼此的製程是什麼。

黃茂昌:視角的選擇很重要,例如你是要從上面俯瞰,還是仰頭來看?在XR世界裡切換鏡頭的時候,或者稱之為攝影機,觀看者的位置會決定整個體驗的感受。還有一個和傳統電影不一樣的地方,就是語言。台灣電影很習慣上字幕,但VR或AR都不太適合觀看字幕,因此通常會變成可以聽得懂的語言。像《黑》和法國合製,就要做中文、法文、英文3個版本。

Q:從觀眾的角度,觀看XR電影時是否擁有更多主動性?

陳斯婷:觀眾可以叛逆(笑)。這是一個用科技創造記憶的媒材,可以不斷藉由每一次觀看,去重新理解這一段記憶。創作者沒有辦法控制觀者,要怎麼觀看他所創造出來的內容。所以它跟記憶和夢境是很相似的一件事情,觀眾在形容他看某一部VR體驗的時候,跟另外一個人是完全不一樣的。

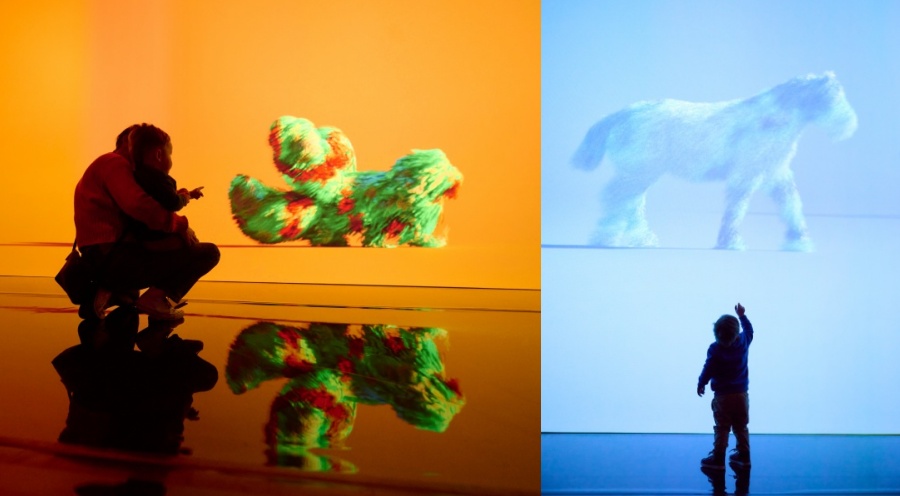

黃茂昌:還是會有引導,比如說VR可以跳到一個特寫上。但「發現」這件事情是它的一個本質,就好像現實世界裡,人類到一個陌生的地方會去搜尋,VR或AR的體驗其實很貼近這樣的真實生活。像《黑》的AR場景有好幾個事件同時發生,你可以選擇要看向哪邊。這種更多自主的探索性跟選擇性,我覺得是XR的一個特色。

Q:XR體驗必定少不了科技介面,怎麼降低觀者的不適應與門檻?

黃茂昌:所謂XR不見得一定要跟「頭顯」有關,比如說teamLab就是透過投影做到沉浸式體驗。但要講「戴頭顯」這個方式的話,其實真的很看個人,包過他過去體驗的經驗,還有身體的承受能力。VR作品通常都在1個小時內,甚至10幾分鐘,因為它還是有負擔,即使我可以連續看VR一整天,中間依舊需要休息。所以這是不是一個門檻?我最近去澳洲體驗了一部南極探險家360度的VR,我的小孩12、13歲,連戴都不太容易,因為尺寸有點太大;之前來台展出的《永恆聖母院》,過程中還要揹電腦,其實是不太自然,甚至不太舒適。當然科技也在進步,但要說真的普及化,裝置、設備還有體驗的過程都還需要經過設計。

陳斯婷:它勢必跟傳統電影在不同的規格,常常會遇到看習慣傳統動畫的人說:這看起來很粗糙。但這不是粗糙,而是你有意識到,你今天只有戴著一個頭顯,沒有接電腦或任何東西,畫面就可以即時在跑嗎?目前VR所使用的硬體設備,還不足以負荷太多細節,因此我常常會提醒影視產業的人,做VR要知道什麼叫「Low-Poly」美學,用簡化但好看的方法達到效果。目前VR動畫還不能做到像傳統動畫一樣,把每個畫面都畫到非常滿,但可能有一天會,科技公司們會給我們更好的解法。

Q:兩位都參與不少國際合製,有哪些經驗可以分享?

陳斯婷:坦白說我近期覺得,國際合製是一件很好的事情,但同時也是對於資源整合的重新省思。很多時候大家為了合製而合製,你兜了很多國家的資金,但其實你把你的製程複雜化了。我確實也會遇到一些案子,他來找我的時候,我會很誠實地說「其實你不需要台灣」,你原本可以用更有效的時間和預算去做,你增加了我,其實是變成一個負擔。合製必須要讓資源最有效運用,以及確保台灣的人才真的能跟國外人才有深度交流,而不是單純被雇用。

黃茂昌:其實XR跟傳統電影的國際合製,沒有太大的差別,主要就是資金、人才、發行通路3個面向。我也非常同意不一定要走合製,我們看到一些很優秀的日本和韓國作品,尤其是日本講談社,他們的作品就是自己拍的,這也呼應了日本傳統,日本電影本來就不太會和別國合拍。台灣現在還有個問題,就是VR項目其實挺多的,但從業人員還是不夠。比如說做聲音的,可能同時在做別的導演的片,就沒時間接我的片,那我只能往外去尋求。

陳斯婷:我認同。現在政府資金大多都集中在同一季,突然間一批案量全部出來,但人員只有這一批。我相信很多工作人員,這季工作完成以後,下一季是沒工作的。目前政府相關資金的運用還沒有真正找到分流、怎麼樣幫助大家儲蓄更多能量,這時國際合製確實可以幫助一些分流。

Q:XR電影已經或漸漸有形成商業模式嗎?成本要怎麼回收?

黃茂昌:兩個回收管道,一個是線上授權,比如說賣給Meta Oculus、PICO等等,這就好像一般影視把作品賣給Netflix。另外一種是走線下,例如《永恆聖母院》、《巴黎舞會》,會有門票收入。疫情結束之後,線下變成一種新的可能。這也回到了一些商業模式,比如說《黑》有一個困境,一場只能10個人,在人數上怎樣都比不上teamLab一次幾百人。所以其實越來越多的XR作品,都開始想怎麼樣去拓展人數。

陳斯婷:大家通常會覺得要去計算全部的預算很龐大,但很多成本是補助資金,所以對我們來講的商業模式,是計算發行後端必須要花的成本。我們滿多作品是走線上授權,也包含影展、線下展的授權,所以為什麼作品一定要推到國際影展、為什麼要跟國際上認可的公司合製,都是為了確保作品有發行上的價值,也就有更多機會被平台看到。但這不是一個大賺,就是讓這些創作持續走下去的生存機制。

XR 影展攻略!

入門版:10月即將展開的高雄電影節就是最方便且經濟的選擇,有大量從威尼斯影展、翠貝卡電影節挑選出來的作品,也有國際級講座可以聽。想出國看展但預算有限,鄰近的日本Beyond the Frame、韓國富川國際奇幻影展都很推薦。

進階版:目前國際XR最指標的3個影展,不外乎威尼斯、SXSW(South by Southwest)、翠貝卡。若針對業界人士,可參與設有創投的影展,像是NewImages Festival、Sunny Side of the Doc、專攻動畫的安錫國際動畫影展,威尼斯影展也有創投。

陳斯婷

製片人、綺影映畫創辦人。她於蔡明亮、李安導演電影奠定國際溝通專業,於台灣影視嶄露製片頭角。自2015年成立綺影映畫至今,累積製作超過十部國際合製作品,類型跨足影視、漫畫、XR沉浸式體驗等,屢獲義大利威尼斯影展、法國坎城影展、美國SXSW、日舞影展、翠貝卡電影節等國內外指標性影展肯定。

黃茂昌

資深監製、前景娛樂創辦人。擁有多年國際合拍經驗,經常擔任各大電影節、創投會的評審與演講者。監製作品《虎紋少女》榮獲坎城影展影評人週最佳影片;台法合製沉浸式作品《黑》榮獲坎城影展最佳沉浸式作品大獎。製作中的沉浸式互動動畫人權紀錄片《貝殼島》入選法國新影像藝術節XR創投、安錫動畫影展Mifa Pitches,將於10月高雄電影節WIP單元展映。

採訪整理|張以潔

圖片提供|綺影映畫、前景娛樂

更多精彩內容請見 La Vie 2024/9月號《賦予自由律動的當代設計》