「喧囂的孤獨:臺灣膠彩百年尋道」於2024年10月12日至2025年2月2日於臺北市立美術館展出。本次展覽以膠彩畫在材質與繪畫追求上既東可⻄的特質為本,依循官辦美展及與教育體制的時間軸線概括發展處境與面對方式,呈現膠彩畫在臺灣落地化的表現樣貌。總計展出日治時期迄今共51位膠彩名家,約146件作品,呈現橫跨百年之溯源與變革。

此次展覽中,展名「喧囂的孤獨」概括了膠彩畫在臺灣發展之過程,名稱幾經流變:日治時期稱為東洋畫或日本畫,1946年後曾以國畫為名棲居於展覽體系,隨後的正統國畫之爭促使藝術家林之助以膠彩畫的中性定名,試圖調和藝術與政治現實的兩難——不同命名隱現內外時空的推移變遷,惟畫家們在動盪之中仍展現持靜創作、持守畫域與傳承畫法的專注以對。

膠彩畫清雅絢麗兼蓄,基本以紙或絹為底,透過動物膠調和礦物質顏料或其他天然材質,如水干顏料、土質顏料、金銀泥、胡粉、明礬等進行敷彩,有時畫面亦會加入金屬箔的運用。繪畫工序也較為固定,通常需經構思到寫生、下繪、轉寫、賦色等步驟,配合膠料乾燥的等待也增添其獨有的時間特質。

本次展覽選件橫跨日治時期至當代新作,共51位膠彩創作者、146件作品。展區主要依循官辦美展與教育體制的時間軸線而劃分,共區別為:「初相見|汲學」、「遇紛爭|探源」、「守畫域|定名」、「啟學制|重思」與「續開展|多貌」,呈現膠彩畫在臺灣落地化之後的表現樣貌,並體現畫種本質中涵藏不同表現的創作包容性。

1927年起舉辦合計16屆的「臺灣美術展覽會(臺展)」及「臺灣總督府美術展覽會(府展)」鼓勵以在地風土為觀察對象。此時的東洋畫兼有以南畫為名的水墨,及注重色彩表現的日本畫,許多臺灣人更赴外學習當時新鮮時髦、具日本氣質的繪畫形式。鄉原古統曾擔任臺展東洋畫部第一至第九回審查員,也是為臺灣東洋畫教育奠基的啟蒙導師,其《麗島名華鑑》、《臺北名所繪畫十二景》等作品具有用筆細密、設色妍麗的特點;前者以優雅細膩的筆法記錄臺灣珍奇花草,後者則借用江戶時代浮世繪的表現風格,呈顯1920年代臺北今昔交會的重要地景與城市景觀。

陳進與郭雪湖皆曾受教於鄉原古統,將傳統東洋畫與本土審美價值帶往另一層次。陳進赴日後曾拜近代美人畫大師鏑木清方為師,其代表作《悠閒》以一側臥雕花眠床的女子為題,描寫對象雖為畫家的姊妹,卻也是陳進自己的心緒投射;此作於2010年經北美館修復整理,重現框裱側面及背後絹布折入的隱藏畫面,更可看出床兩側紗幔的延伸花紋、上方整排精細彩色流蘇等畫中原先未見之細節。《圓山附近》則為郭雪湖參加第二回臺展獲特選的作品,他透過寫生的方式描繪臺北圓山附近的劍潭山,並在畫面內安排種類多樣、布局繁密的植被綠蔭;圖中呈現蒼翠蓊鬱的細緻色調,是日治時期受鼓勵之地方色彩主題的代表作之一。兩位畫家承先啟後的視野對於日治時期的臺灣美術影響深厚。

戰後統治權更替帶來新的文化情境,較常裝裱於木框上作畫的膠彩畫和直式掛軸的傳統水墨畫並列於國畫部,在取材、色彩及筆線上的表現,都呈現差異的視覺樣貌,其後於1950年代引發正統國畫之爭,1963年的省展進而將國畫部拆分為一部與二部。其實當時因時局與重新接觸水墨之故,發展出不少親傳統山水筆意的膠彩作品,亦重新嘗試墨與線表現的可能性。陳敬輝《東海邊色》雖有局部設色,但主要運用墨色與暈染,繪就出山巒疊嶂與水色朦朧的景致,加以淡雅敷彩綴於海景之上,頗具詩意的筆墨趣味。此外,現代主義抽象畫風的興起也刺激藝術家嘗試不同於過往的畫面布局,如在溫長順《形象風景》之中可見滲入立體派的分割技法,將風景稜角轉為多彩強明的幾何色塊,搭配阡陌橫斜的取景方式與線條運用,流露出涵攝西畫風格的傾向。

1972年的中日斷交與隔年國畫二部無預警取消等事件,使膠彩畫逐漸面臨傳承上的艱難。為爭取官方展覽會的發表空間與大眾的理解,林之助在1977年提出「膠彩畫」這個定名,期盼重新定錨於媒材範圍內的表現可能。本次展覽共計展出林之助的6件作品,反映他在突破畫種傳統的企圖下所做出的嘗試:《小閒》筆線工整、構圖簡潔,《冬日》進一步以理性的幾何形狀構成畫面空間,再到形象漸趨簡化、具現代性實驗特質的《暮紅》,1976年的《曇花》卻又捨棄了單純化、抽象化的造型,重回畫家一貫堅持的寫生精神。在此轉折之中,可見他曾廣納東、西方藝術的創作理念及技法,為作品另闢新貌,之後則逐漸復歸到寫實的風格表現。

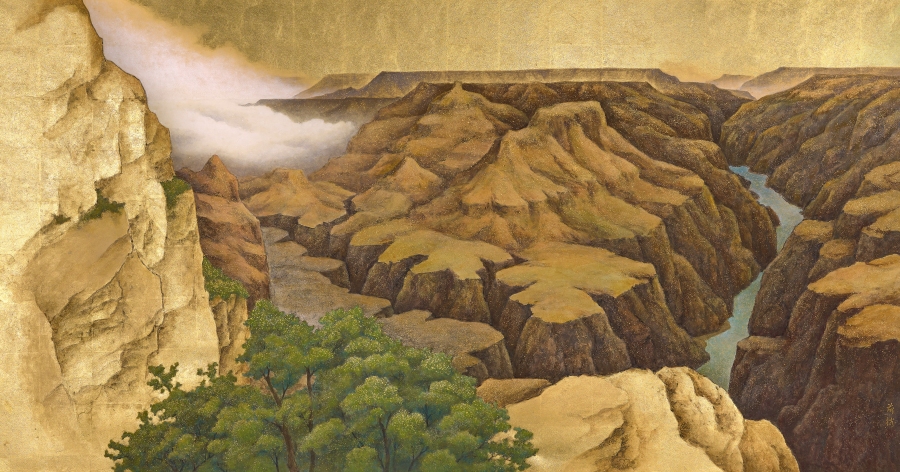

林之助自1985年起在東海大學美術系教導膠彩畫課程,是臺灣高等教育建立膠彩畫教學制度的開始;詹前裕承續林之助離校後的膠彩教學體系,並逐步擴及課程於各個學制、舉辦夏令營等形式推廣相關創作與觀念。《金色大峽谷》一作表現詹前裕遊歷美國大峽谷時的感動,畫中天空與山水部分以金箔捕捉絢爛的光彩,山谷部分則以皴法營造肌理,創造出具當代精神的金碧山水。另一方面,探求更多知識的企圖更引動新一波的赴日留學,補上對戰後日本畫發展過程與多樣技法的學習,並將之帶回臺灣,如李貞慧受林之助啟蒙而對膠彩興趣濃厚,畢業後到日本筑波大學深造,鑽研礦物顏料特性及金銀箔的特殊運用。其作品《紅藤》將箔材融入畫面,再加以擦洗形成木樹的肌理變化,配合紅、黑色調對比與雲母礦的組合,使得畫面細膩地突顯礦物顏料的晶體折映。

而今,膠彩創作者不再拘泥於固定的技法風格,反而分從水墨或西畫的材質特性中覓尋靈感。潘信華就讀臺北藝術大學時主修水墨,其後跳脫傳統框架限制,加入膠彩的繪畫語言,在《鋼筋花卉-咸豐草》中他將建築工地看到長在鋼筋水泥中的小花,與古代文人畫中常作為道德標榜與心靈寄託的太湖石轉化對應。曾建穎的創作從佛教造像風格研究開始,其2010年的作品《千手計畫—第一個一百》,融合白描線法與膠彩傳統的「盛上」技法,將顏料厚疊堆高,塑造浮雕般的立體感,100幅情境各異的手勢隱喻人類各種慾望。循著時空環境的發展可見膠彩畫於傳統與創新之間不斷來回辯證,同時也是創作者探索自身情感與存在環境的當下回應——透過本展,期待膠彩畫的未來可以寬廣開放、隨遇而安。

喧囂的孤獨:臺灣膠彩百年尋道

展期:2024.10.12-2025.2.2

地點:臺北市立美術館二樓2A、2B展覽室

資料提供|北美館 文字整理|Adela Cheng