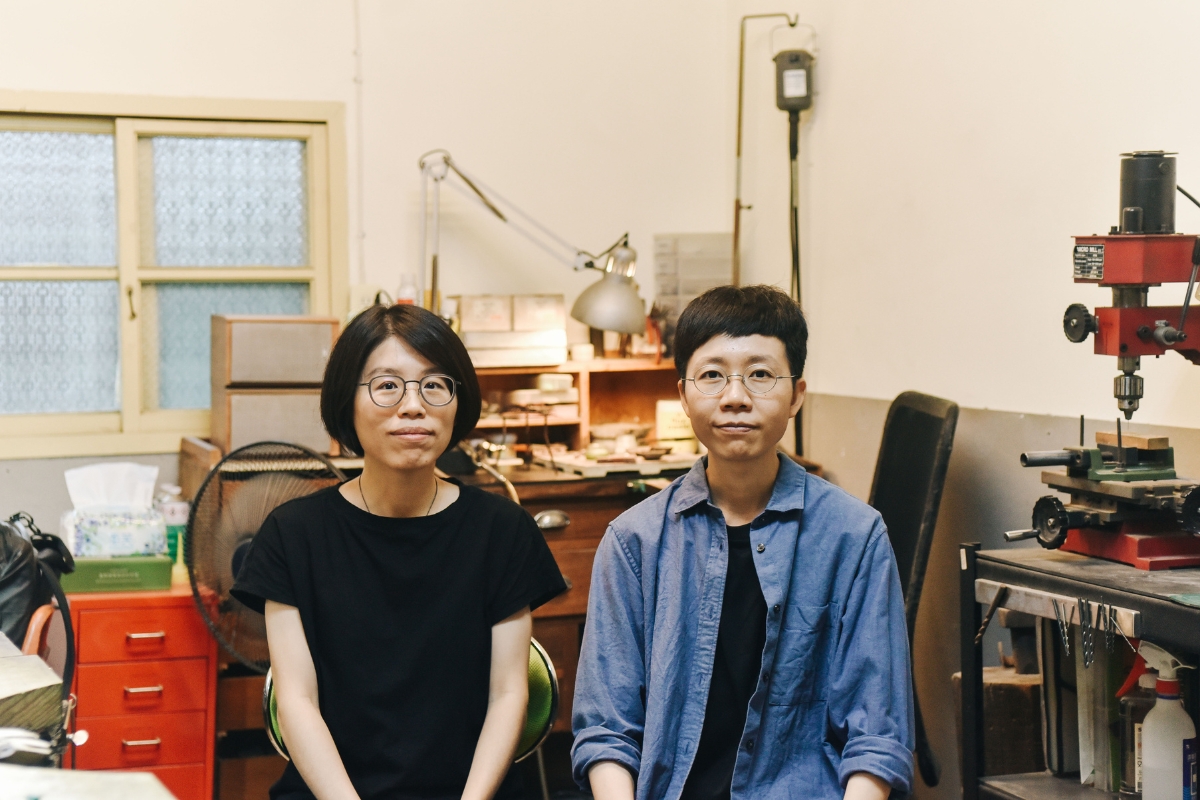

臍加厝創立至今來到第十年,王譽霖加上周霽恩,兩人在南藝大應用藝術研究所金工與首飾創作組是學姊妹,畢業後落腳官田渡子頭,一起租下的平房老屋,成為共同創立品牌工作室的「起家厝」。周霽恩笑談最初為參與創意市集,倉促以渡子頭、肚臍、起家厝的諧音取了品牌名,沒想到竟也就穩穩地一路相伴前行。

「臍加厝手路金工」創辦人王譽霖和周霽恩擁有各自獨特的創作風格,以銅與銀發展出首飾、文具、器物等商品,同時持續進行藝術性的金工作品於臺日藝廊展出。近年臍加厝將一加一大於二的創作能量,更有意識地集中在自己舒服且能自在伸展的餘裕裡,為金工作品注入手作工藝的暖心光芒。

從最基礎的鋸、銼、焊實現想像

王譽霖對工具的著迷,開拓出為客人打造各種具有紀念意義的迷你工具飾品,和最早以父親為題的創作其實相連著同樣的脈絡,王譽霖仍持續透過金工物件,為人與人的關係創造各種生命交集。

無論是書籤商品到客製迷你工具飾品,「鋸切」是王譽霖最常使用到的手作技法,鋸切也正是金工課重要的基礎 Lesson One,所有物件都得先切出外型,再進入銼修、焊接。每當王譽霖製作出精巧無比的首飾作品,常淡定地表示只要會鋸、銼、焊的金工創作者都會這些技術,周霽恩說:「可是要把很基本的技法做到很專精,我覺得那不是容易的事情。」

王譽霖製作的迷你工具皆如實還原活動部件,因而常使用不需用火的「冷接」,另打造鉚釘零件來串接金屬,「焊接」則用來拼接片狀金屬成立體,銀焊是她最常使用的焊料,從線材剪下的銀焊分高、中、低溫,因此需事先規劃好物件焊接部位的先後順序,避免焊料溫度差而使前工序白費力氣,塗上助焊劑讓金屬能維持乾淨也是關鍵步驟。

專注踩著鼓風爐讓火均勻地送出,王譽霖說:「小時候覺得火很危險,現在則已經變成雙手可以自由控制的一種工具,對我來說其實很療癒。」「做焊接的人,最開心、最追求的,其實就是固體焊料化開後,最後成為那條漂亮的焊線。」周霽恩為其補充,此時眾人睜大眼盯著底部一條銀亮的細線現身。

退火的重要

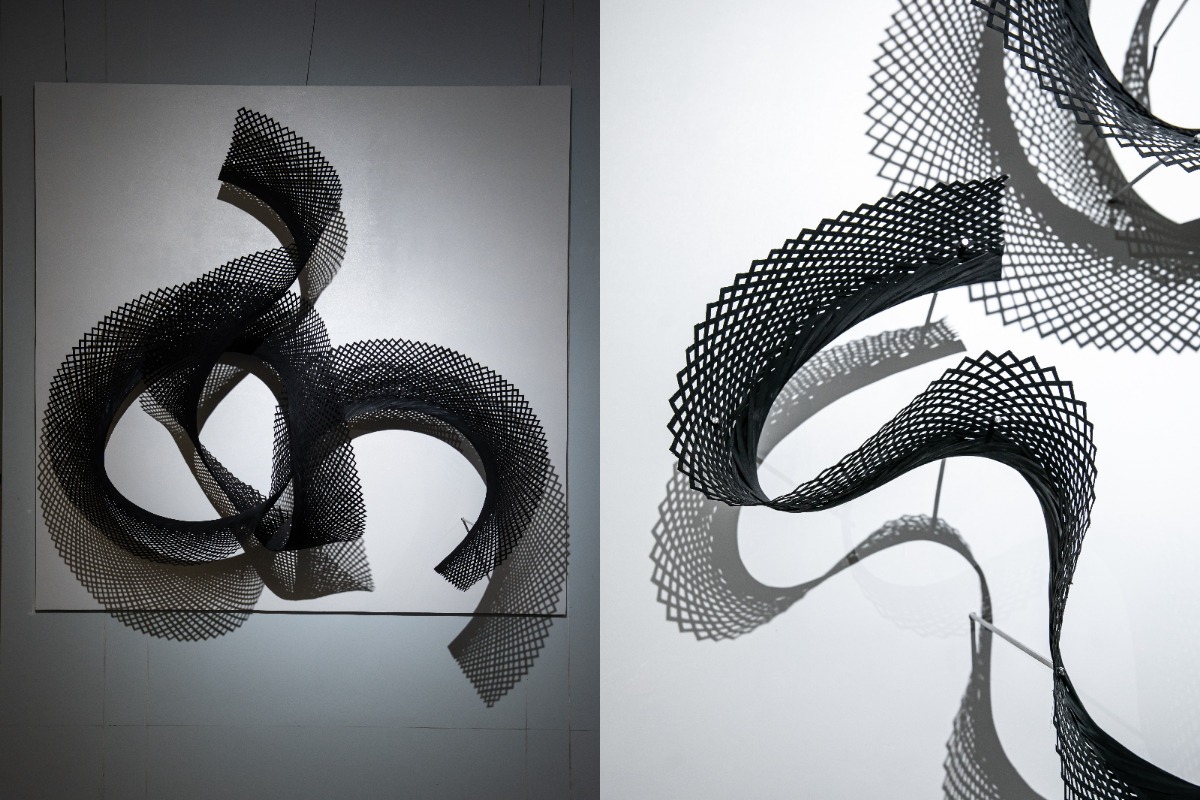

「跟火焰一起工作,覺得很神奇。對我的創作來說,銅片需要變得有可塑性,一定得先經過『退火』步驟。」周霽恩說明自身創作最常運用「鍛敲」及「敲花」技法,在進行反覆敲擊之前,必須以火加熱紅銅,當表面呈現暗紅色,表示金屬分子已重新排列、變得鬆弛,可以進入塑形階段。不同大小弧度的鉆協助各種成形,讓板材靠在鉆上,透過鎚的敲擊,一圈圈由內而外,平面漸漸形成立體空間,它可以是缽形容器,可以是蜷曲的蕨葉。

而細部肌理的處理,周霽恩會將材料退火後固定在松膠上,當松膠以熱風槍加熱會變得柔軟,同時能穩固支撐要處理紋理的材料。周霽恩先用筆畫上紋路線條,再拿小型鏨頭沿著痕跡敲擊,接下來再從反面繼續敲擊處理,一次又一次的重複退火、正反面敲花,「需要來回不停地重複相同的動作,最後才能呈現我想要的自然漂亮的弧度線條。」

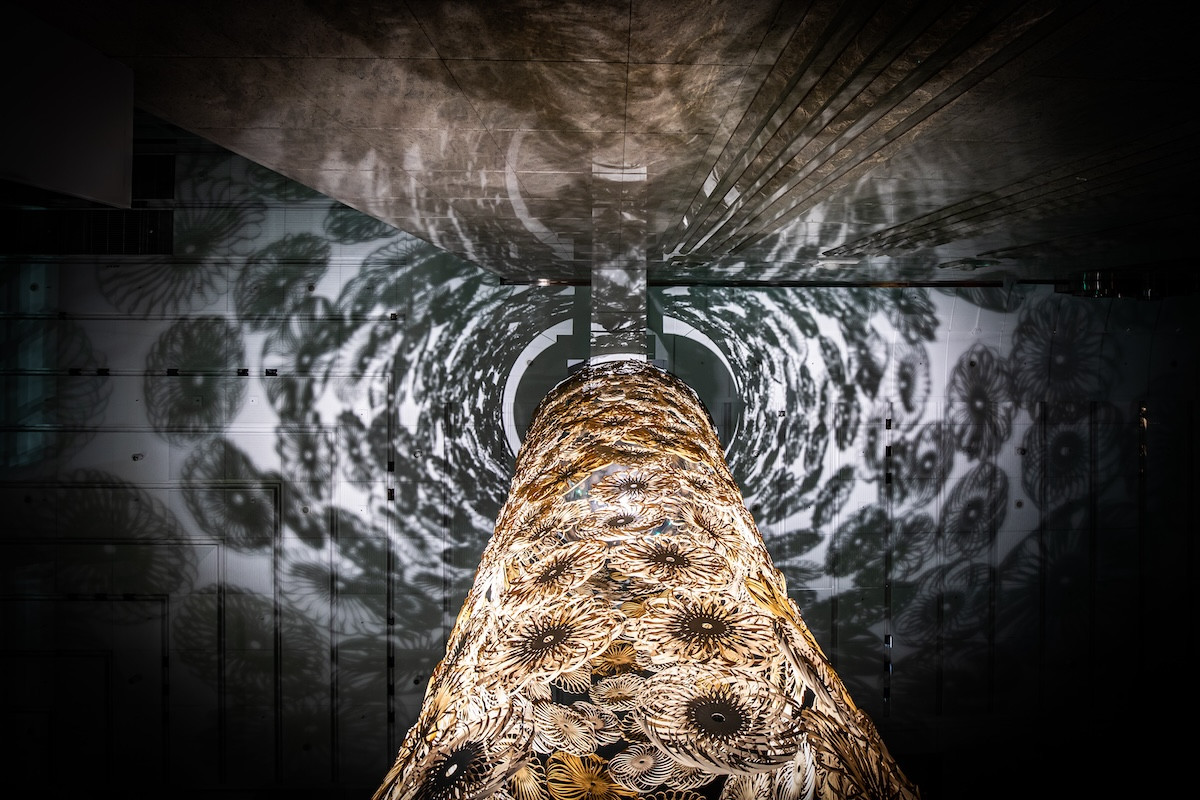

周霽恩在《蕨生》系列中會使用到焊接,曾製作兩百多公分高的作品裝置,大面積板材的退火與焊接皆是大工程,尤其焊接時,常需要雙手兩隻噴槍並行處理,有時甚至需要王譽霖協助,三槍齊發才好達到熔融焊料需要的溫度。

從各式機會認識消費者與自己

創立品牌後嘗試參與市集、寄售、教課、文博會展、藝廊展覽等,周霽恩形容兩人摸索市場很土法煉鋼,初期有單位邀約,就什麼都試試看,「試了市集,才遇到誠品找我們寄售,更多人知道臍加厝。文博會擺了大型作品,藝廊的人因而找上我們辦展覽。」過程因這些貴人機緣,漸漸篩選出適合性格與創作步調的生存方式,且慢慢連結上相應的消費客群:對生活品質與美的鑑賞有所追求,稍微有點經濟能力,男女比例差異不大,倒是蒐藏《蕨生》系列的大多為男性,訂製迷你飾品的客人,大多為長年對品牌累積一定程度的欣賞與信任而來預訂。

如何讓大眾更認識金屬工藝

兩人認為,金工作為當代首飾、生活器物和藝術創作,對多數人仍是不夠熟悉的領域,如政府能藉由辦展、辦比賽來創造曝光與交流的平台,讓努力被看見,大眾能有越多機會熟悉金屬工藝的製作過程及其價值,或在國高中、小學美術課帶進金工課,培養鑑賞力或未來的創作者,金工美學扎根,長遠看來對活絡市場有所助益。

合拍於工藝與創造力的共振

如植物花草般的生長狀態,事先不打草稿的周霽恩,始終擅長邊做邊想的直覺前行,鄰近住處的小森林,是她沉澱靈感的所在;最愛逛五金行尋寶的王譽霖,則是一定會先把設計圖畫出來、組織好結構細節再進行施作的創作者。彼此熟知雙手之下的風格不同、偏好的技法不同,自然發展出合適個人特質的分工協作,當受邀展覽及溝通訂製時,能一起討論想法並聚焦共識,皆累積著長年合作的默契。

強調身體勞動性的工藝技術,必須日復一日重複工序,周霽恩和王譽霖的一日工作時數很長,但安排很單純,像極和尚的唸經日常,得耐住性子鍛鍊手的能力,讓手跟得上想法,讓技法成為肌肉的反射動作,成為獨具風格的「手路」。兩人皆認同,即使時代會變,雙手仍是匯聚創作者情感與想像、創造臍加厝的所在,無可取代。

文字 / 黃怜穎

攝影 / PJ Wang