坐在繡框前的粘碧華,拿著線來回穿梭布面兩端,手眼累了,便起身走到廚房泡茶、煮點吃的,再歸位繼續。已屆坐七望八的年紀,在他生活場景裡,仍有好幾件落地大繡框正在進行,創作能量飽滿依舊。2023年,75歲的粘碧華獲「國家工藝成就獎」,賀文裡頌揚四十年來等身的成就──刺繡首飾、當代繪繡,創作和教學不輟。作為此獎項辦理以來的首位獲獎女性,跨越在工藝時代的鴻溝,粘碧華嶄新而靈活的思考,縫合刺繡的過去和未來。

推廣刺繡的難與樂

言談間,粘碧華常有感刺繡與現代人運用時間的方式相背離,於是問,擔心刺繡消失嗎?他說,當然,也不能在他手裡消失。他想過,最理想是從小開始接觸。因此,他到訪小學分享刺繡工藝,從臺灣東部的花蓮、中國上海的台商學校,遠至新疆。他也曾主動寫信給國小校長,消息卻石沈大海,兩個禮拜後致電,得到校務忙碌的回絕。有心傳承工藝卻遇令人洩氣的事,也不減粘碧華的熱忱,他反倒將教學做為實驗場,將心中疑問,從推廣教育的過程自尋解答。

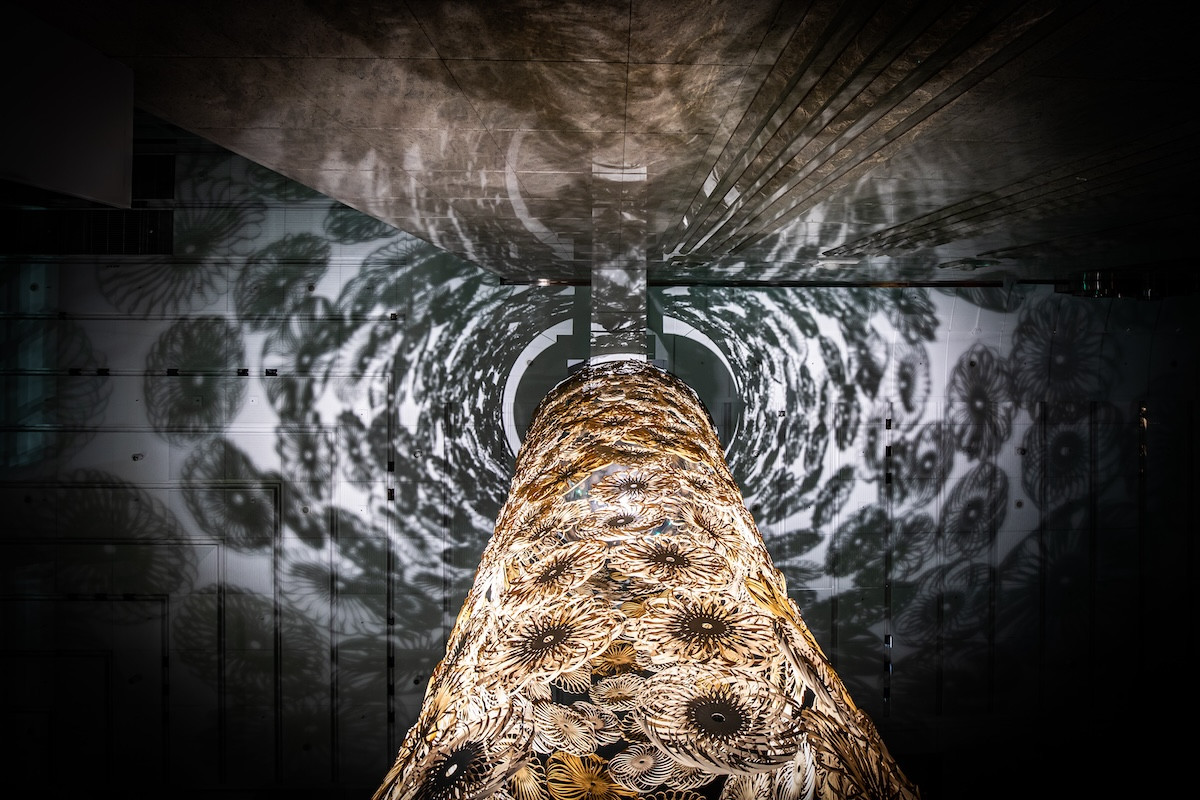

例如,他好奇「刺繡可不可以符合我們的時代」,他想出只要有十人以上,不限年齡身份,有人想學就教,沒有預想結果,實際執行時反應熱烈,粘碧華陸續在台灣各處完成三十場的現地教學。同時,他也理解大作品在當代難誕生,如果一人無法完成的,就集合眾人之力。他將參與學員所完成的繡片,總計594個,串連為大型作品《繡片視窗:跨越傳統與未來的彩虹》,催生出寓意美麗的集體作品,也象徵古老工藝面臨的現況。

走入大眾的教學,粘碧華以「刺繡播種」命名,他體認從來沒有接觸刺繡的人,沒有欣賞它的機緣,將來也不可能用刺繡來創作。如何吸引人,他想先讓大家好上手,著手每次只教一種針法的推廣,把有志者導航到刺繡的路上。他也發現大家目的地皆不同,有些人是為自身創作,也有想做藝術史研究的人,還有人從練習針法中感受心情平靜、培養心流。

為針法發聲與革命

綜觀粘碧華為刺繡致力所為,面向廣袤。他出版《刺繡針法百種》一書,有系統的簡史針法並詳細示範。書中前言寫道:「剛開始迷上刺繡時,我只知道幾種簡單的針法,例如在小學美勞課上所學過的『鎖針』,『直針』、『滾針』、『刺針』、『套針』等易懂易學。」並自述創作初期,全憑熱情與活用針法,因而有了刺繡首飾的系列。粘碧華投入久了,自然想了解更深。透過翻查史料,與名家學習,亂針繡的國寶藝師陳嗣雪,也是他的老師。

身為刺繡工藝家,粘碧華說:「我很公正對待所有的針法。」他指著傳統繡品裡經典的牡丹,以此分析針法間的合作關係。長短套針線段繪出如真的花瓣,而處理邊緣針法就是配角,「這些針法永遠做不了主角,我為他喊冤。」

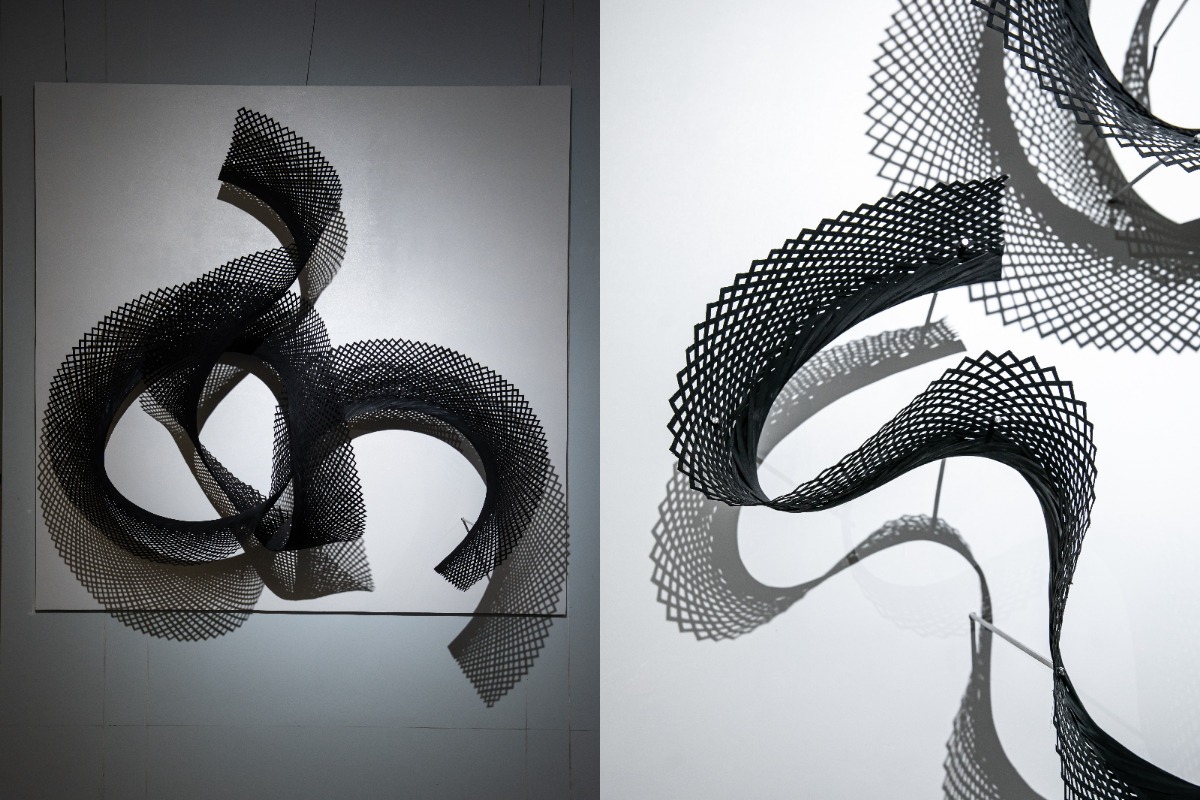

粘碧華活用針法,擅融合東西方特長。他也喜愛探索,傳統刺繡中少有但其他纖維工藝會使用的技法,「像織布有經紗跟緯紗,我把它研究出來。繡出來斜一針,做成斜面,就變卡其布的紋路。」自學其精髓,拆解再應用,同時他的創作題材跳離傳統,多取材自生活感悟,當思想與技法都不落窠臼,手中所做的成品成為針法自由發揮的舞台。

與刺繡的關係,他更近一步解釋:「我常常在想,我可以為刺繡做什麼。它像一個大朝廷一樣,我問它我可不可以這樣做,也會有點小小背叛他。」粘碧華認為刺繡無非是線的運動,但要如何動,他想做的是具革命性的行動。因此,他從既有針法,創造出屬於自有特色的路徑。譬如,想要快,製作時使用纏繞線,增添視覺面積。除此,他也多方學習各種工藝,像裱褙,他可以將想做的大作品一段段分開製作,再結合。易於攜帶的尺寸,即使出門旅行也不中斷創作,為刺繡多爭取了時間。

仰望母親,深掘歷史

粘碧華大學主修英文,初入社會時,先從事繁忙的貿易工作。踏入刺繡工藝的故事,諸多報導都曾提到母親的針線盒,「懷了孩子,辭掉工作。停滯下來我就想,要找個工作來做,一樣比較少人可以做的。正好看到媽媽送的針線,我就利用不浪費。用這些線開始繡,繡給誰呢?繡給孩子吧!」他從櫃子拿出珍藏多年的迷你香袋,上頭繡的彩虹、葉子、流星,簡單的圖案,保有做刺繡純粹的初衷。粘碧華說,當時是回想起被母親如何照顧,他便這樣照顧自己的小孩。來自原生家庭的傳承,不只物理層面,還有精神性的。粘碧華的母親畢業於臺北帝國大學(今臺灣大學)護理系。在粘碧華記憶裡,小時候穿的衣服是「洋裝」、「西式的」、「媽媽做的」。成長過程中,也看著母親學車繡、皮雕、陶瓷設計,對藝術有著極大熱情與動力,「媽媽什麼都會,就是沒有停過,我想是這樣的精神影響著我。」

1989年,粘碧華到英國進修金工,再攻讀服裝設計碩士。他回憶,39歲重返校園做個老學生,有對於東、西方針法的研究慾,還有首飾造型上的再探索。當時他已在輔仁大學、實踐大學教學多年。此外,首飾是他思索刺繡在現今社會留存的解方。「首飾可不可以用替代材質,那我就用刺繡來做。而刺繡首飾做久了。我又想,是不是應該追尋首飾的面貌。」

粘碧華習金工後,開始創作一系列金屬線與刺繡結合的作品。當時,影響他甚深的,還有異國的文化衝擊。街上的樹木物種、建築的樣式,和亞洲全然不同風景。面對新事物,他常保開放心態,廣讀藝術史,更因年齡與教授們相仿,跟著他們看展覽、賞收藏,也因為母語是中文,曾被帶去認銅鼎上的文字,有了不少見識珍貴文物的機緣。

在古老工藝中理出新格局,熟讀過往史料是粘碧華的途徑之一,「我的朋友是藝術史方面的教授,欣賞歷史文物,知道所屬什麼年代。在旁邊聽,就覺得自己很欠缺,趕快去買書、看書。我認為研究文化就是研究經濟,知道這些是連接一起。你就不會輕視文化。」曾被輕視嗎?粘碧華說自己很幸運,但刺繡沒那麼常民接受了。他解釋刺繡的基底多在布料上,如果人們認為刺繡就是一塊布上弄點針線,那麼,又如何願意花大錢買塊布呢。「價值感是關鍵,怎麼樣造就價值感,就是你跟這時代的其他人有不同觀點。」

轉換視野,做永遠的實驗家

粘碧華的工作室橫幅掛著作品《漂鳥集》,名字源於詩人泰格爾,名為鳥,卻不見鳥的意境,充分表露他的核心精神,「所謂的漂鳥,就是一隻失群的候鳥。漂鳥盤旋的角度由上往下看」,從鳥瞰大地的視角,他繡出枝幹形體卻又不似平時大家見到樹的模樣,他說,沒有所謂人類看植物的方向。那麼,刺繡也不再駐足於寫實面向,轉換成抽象題材,開拓媒材與技術更多的可塑性。

為推廣刺繡,粘碧華展現無垠的包容力,當他回到創作裡,他是嚴謹而有原則的,「我認為,當代創作不能模仿自然,說是寫生也不行。因為藝術不是模仿,」他認為刺繡是專注在針法之美,直刺工藝本質,「我們做刺繡不要去仿這些那些,不要去追求繪畫的美,不要去追求不相干的。做刺繡不能做一個圖案的填色。你假使做了,我覺得就委屈了刺繡。」語氣既肯定且堅毅。

粘碧華獲國家工藝獎,已被視為在工藝的最高殿堂。他認為一名工藝家,功與藝都得好,「藝術修養要與時俱進,並注意到時代的需求」。面對自己往後的工藝路,他這麼說道:「我不去做重複的,我也不抄襲我自己,我就往前走。但,是往後走、還是往前,我也不知道,我還在實驗。」

文字 / 王涵葳

攝影 / Kris. Kang