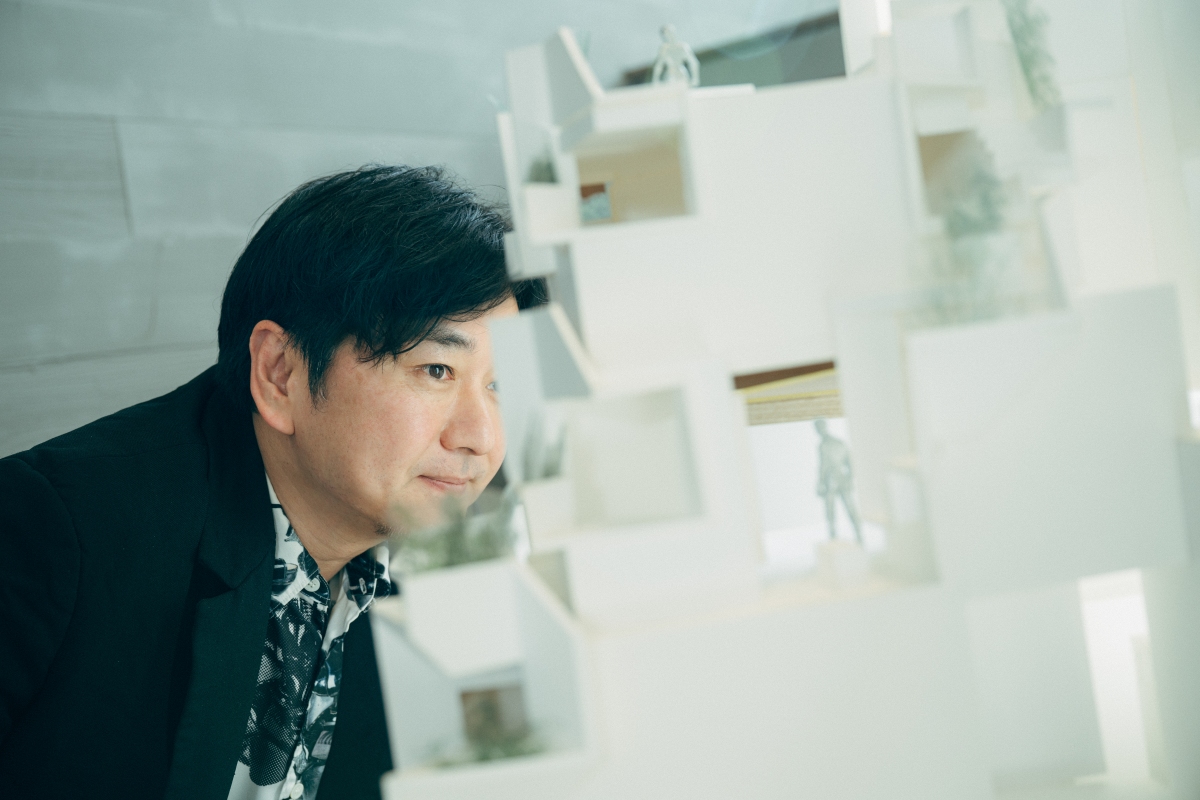

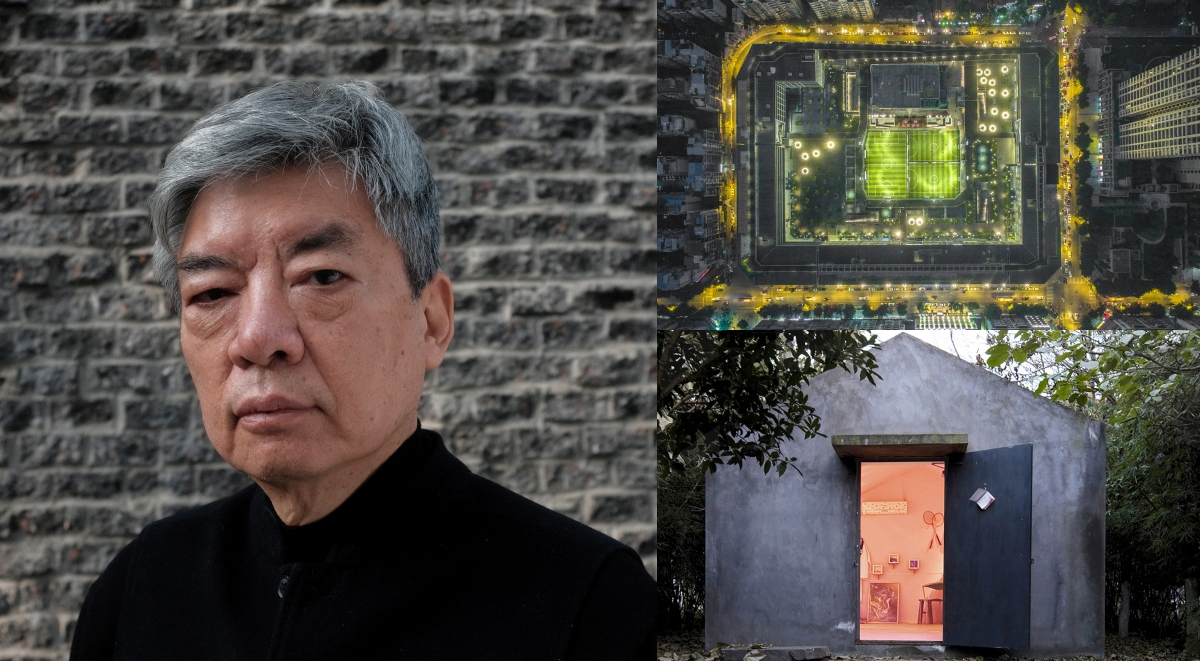

2025普立茲克建築獎得主為中國建築師劉家琨,他的職業生涯約40年,完成了中國各地30多個項目,涵蓋學術及文化機構、城市空間、商業建築與城市規劃。

1956出生於中國成都的劉家琨,1982年畢業於重慶建築工程學院(後更名為重慶大學),職業生涯初期,他被分配至成都市建築設計研究院,並自願短期外派至西藏(1984-1986年)。劉家琨回憶道,「當時我主要的長處是好像什麼都不怕,另外我還能畫畫和寫作。」在西藏以及隨後幾年,他白天從事建築設計、晚上則全神貫注於文學創作。

「寫小說與做建築設計是完全不同的藝術形式,我並沒有刻意將兩者結合。然而,或許是由於我的雙重背景,它們在我的作品中有著內在的聯繫——比如我在設計中對敘事性與詩意的追求。」

1999年,劉家琨在家鄉創立了家琨建築師事務所。在約40年的職業生涯,劉家琨與他的團隊在中國各地打造了30多個專案,並受邀負責英國蛇形藝廊(Serpentine Pavilion)首次巡展北京展亭(2018年)的設計工作。

像水一樣,不拘泥於任何固定的形式

而對於建築,劉家琨提到,「我一直渴望能像水一樣,不拘泥於任何固定的形式,滲透到當地的環境和場地之中,隨著時間的推移,水會逐漸凝固,化為建築——甚至有可能演化為人類精神創造的最高形式。然而,它仍然保留了那個地方的所有特性——無論是好是壞。」

「建築應該揭示一些事物——它應該概括、凝練並展示地方的內在品質。它有能力塑造人類行為與營造氛圍,提供寧靜與詩意的感受,喚起同理心與仁愛,培養休戚與共的社群意識。」

著眼當下,因地制宜

2025年度評審委員會的評語指出,劉家琨的作品,以其深刻的連貫性和穩定的特質,擺脫了各式美學或風格上的束縛,對新世界進行想像與建構。他所倡導的是一種策略,而非某種風格,從不依賴於重複的方法,而是根據每個專案的具體特徵和需求,以不同的方式進行評估。也就是說,劉家琨立足當下,因地制宜地對其進行處理,甚至為人們呈現出一個全新的日常生活場景。

整合城市生活的各個層面

評審委員會主席、2016年普立茲克獎得主Alejandro Aravena評論道:「城市規劃通常傾向於將不同功能區隔開來,但劉家琨反其道而行,將城市生活的各個層面整合在一起,並保持微妙的平衡。」他接續說,「在這個容易形成無窮無盡單調邊界的世界中,他找到了一種新的建築方法,能夠同時營造出建築、基礎設施、景觀與公共空間。在這個城市快速發展的時代,他的作品有可能為我們提供富有影響力的新思路,以應對城市化自身帶來的挑戰。」

一探劉家琨5件作品

西村大院(中國成都,2015年)

西村大院是一座覆蓋整個街區的五層建築,從視覺觀感與周邊環境來看,與典型的中高層建築形成鮮明對比。劉家琨為自行車騎士與行人設計了既開放又具包圍感的緩坡步道,環繞著這個充滿活力的城市空間。在此,不僅能舉辦各類文化、體育、娛樂與商業活動,大眾也可透過建築外立面欣賞周圍的自然與城市景觀。

鹿野苑石刻藝術博物館(中國成都,2002年)

鹿野苑石刻藝術博物館收藏了佛教雕塑與文物,整體設計將傳統中式庭園的概念融入觀展動線中。這座無窗建築透過量體的留白分隔,使自然光線能從縫隙灑入開放的展覽空間。自然與人工景觀在此交融,石材與當地的鵝卵石在水景與綠意的襯托下,相映成趣。清水混凝土牆面作為石質文物的背景、磚牆內部暗藏管線,地板與屋頂內鋪設中空管材,以提升隔熱效果並減輕結構重量。

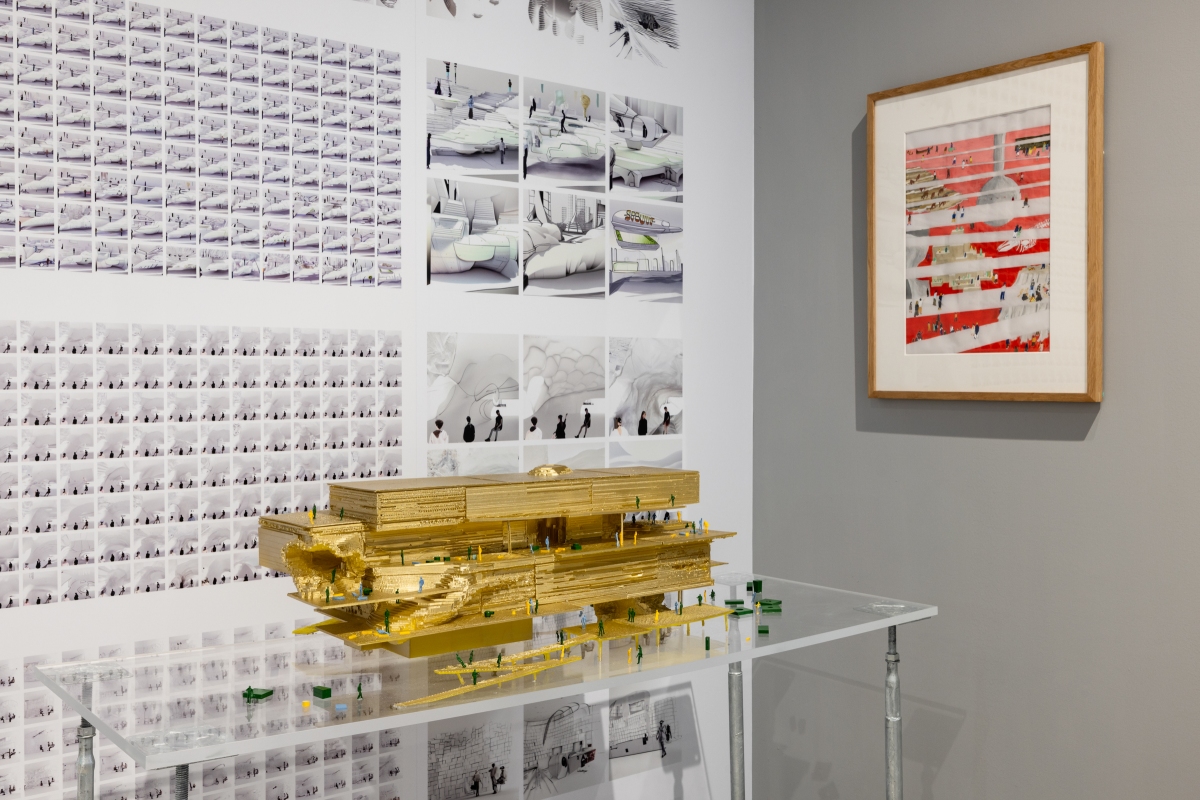

重慶四川美術學院雕塑系教學樓(中國重慶,2004年)

重慶四川美術學院雕塑系教學樓將空間利用最大化,其上部量體向外懸挑,以拓展在狹小基地上的可用面積。鐵鏽色調的外觀與附近紅色的教學樓、廠房相呼應,尊重了既有環境的建築語言;採用重慶傳統砂漿抹灰工藝形成的漩渦紋理被刻意保留。雙層空心牆體可在炎熱的氣候條件下,實現最大程度的通風。

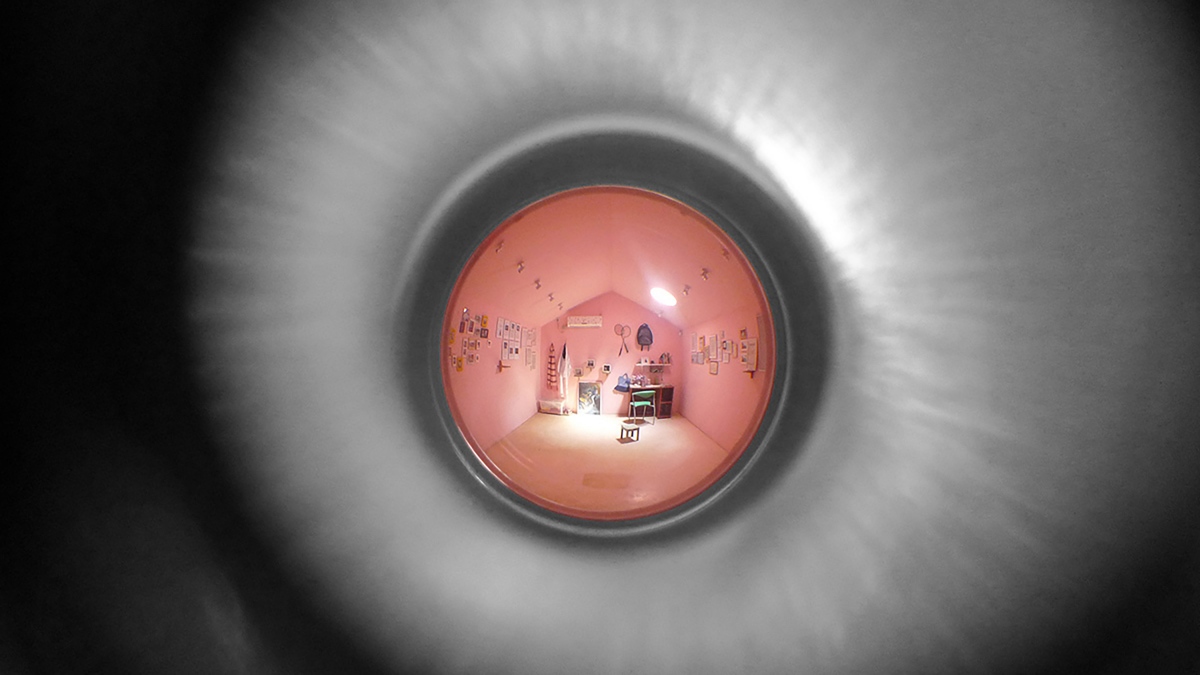

胡慧姍紀念館(中國成都,2009年)

胡慧姍紀念館建於2008年汶川地震後,紀念在地震中遇難的一名15歲女孩。其原型為臨時的救災帳篷,但以能長久保存的抹灰砂漿來呈現。館內以胡慧姍生前最愛的粉色裝飾,並陳列著她的個人物品。紀念館不對外開放,參觀者僅能透過一個小孔觀察內部,有時會看到一束陽光正好照亮一張空凳子。

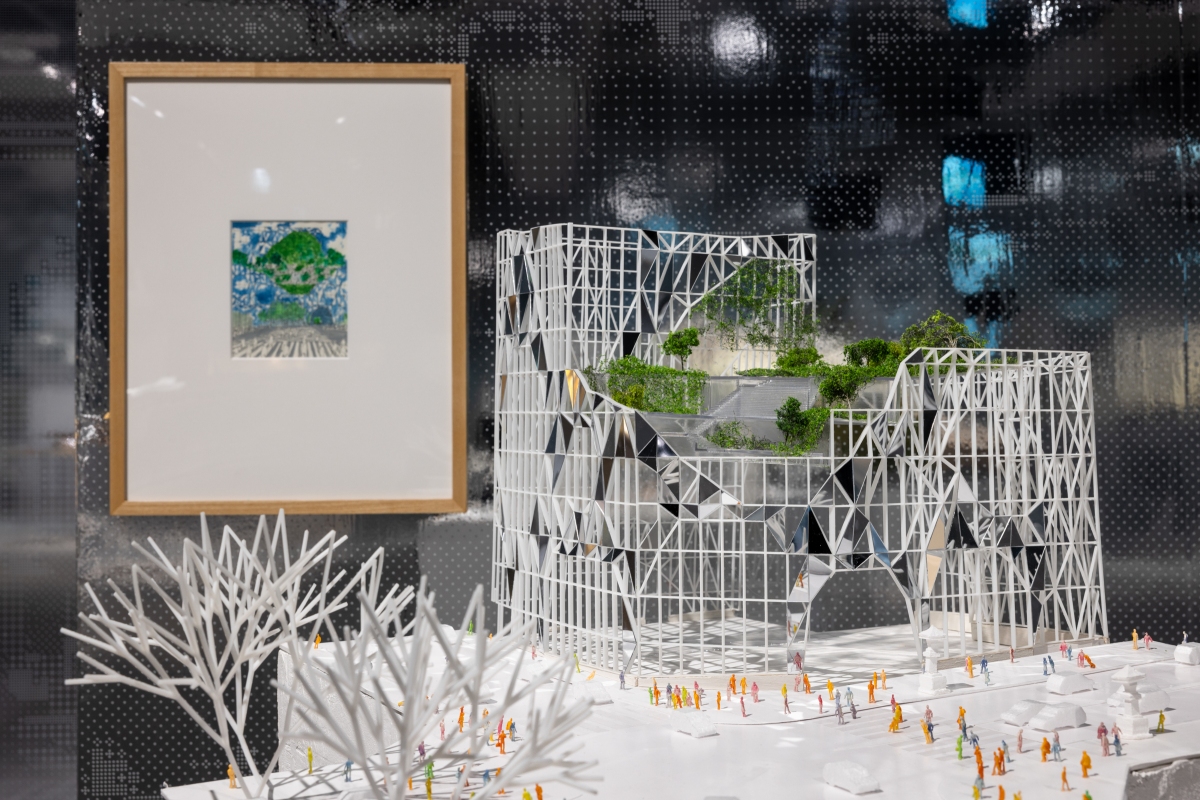

諾華上海園區C6樓(中國上海,2014年)

諾華上海園區C6樓突出的屋簷與懸挑陽台讓人聯想到中國傳統樓閣,並以現代手法重新詮釋。開放式格局與靈活運用的空間配置,包括中央花園、內部庭院與室內休憩區,提供彈性的辦公環境。垂直中庭的樓梯旁設有一面綠植牆,從地面延伸至6樓的天花板,高度超過31公尺;建築另有兩層地下空間。地上各層的環形迴廊配備可旋轉的層壓竹製百葉窗,設計靈感來自中國傳統民宅的上懸窗,可依需求調整自然光的進入。建築使用「再生磚」(取自2008年汶川地震後回收的材料)及高效的低輻射玻璃,光線可透過屋頂及3個建築量體之間的縫隙進入室內。

資料提供|普立茲克建築獎、文字整理|Adela Cheng