當藝術撞上建築會是什麼模樣?藝術家王德瑜與境衍設計主持建築師林柏陽再次於桃園市兒童美術館跨界合作裝置作品〈我的重力坡〉,打破你的身體平衡,大開感官。

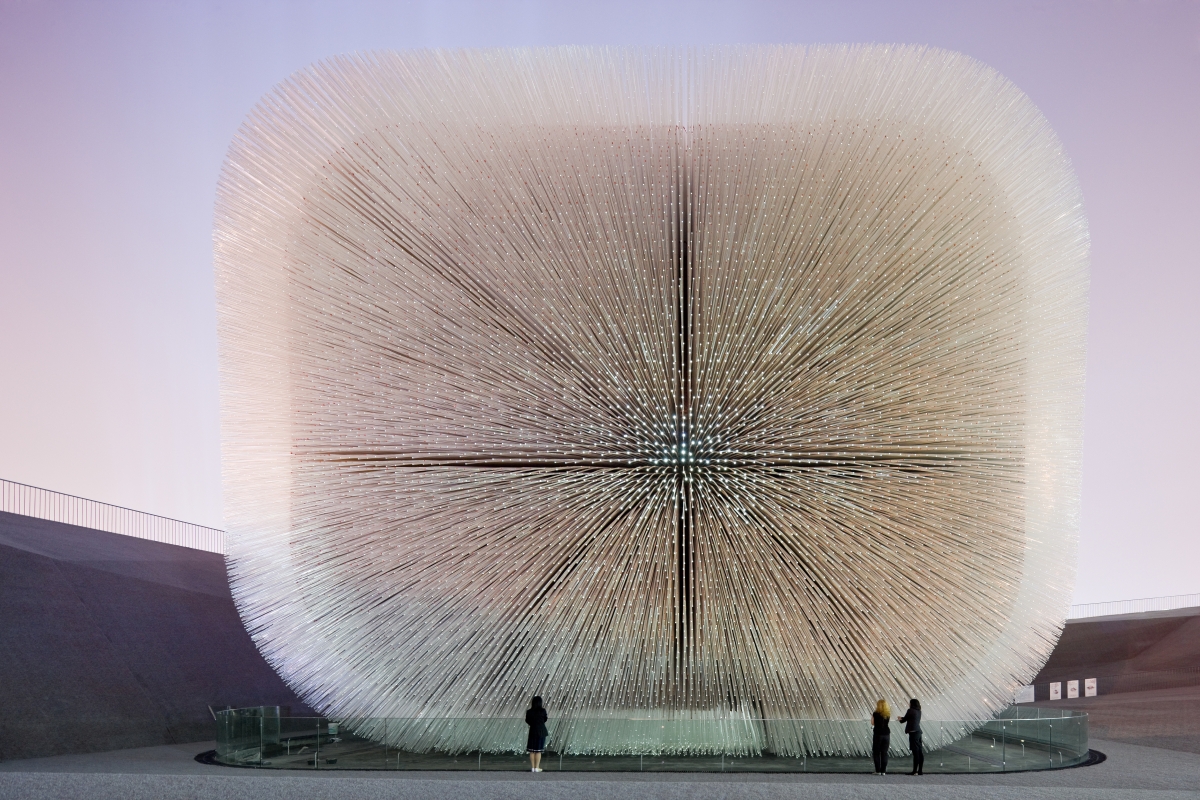

科學革命的重要起源之一,便是重力。王德瑜笑著說,當初構思〈我的重力坡〉時,腦海首先浮現英國「滾起司大賽」中,人們瘋狂飛撲追逐滾落乳酪的畫面,由此發想出讓民眾自由探索的斜坡設計。他觀察到,「在忠泰美術館的《感知現場——建築×藝術跨界展》中,像是將外部元素引入室內,而在這裡,視線與感知則完全相反,全被向外延伸。」因而,這次作品不同於王德瑜代表性的大型氣囊裝置,而是留下簡潔通透、視野無遮擋的空間,只打造一個斜坡,呼應了日本建築大師山本理顯以「透明」為設計語彙所打造的山形美術館。

斜坡上灑落的4個「巧翹板」,源自林柏陽的一次靈感。他曾打電話告訴王德瑜:「我覺得硬幣掉在地上,快要停止晃動的那個狀態很不錯。」王德瑜立即以鐵絲模擬出那流線的波動形態,再交由境衍設計進行3D列印,發展成原型。在特殊的力學設計下,無論是踩踏或是坐臥在巧翹板上,都能與山坡產生富有趣味的互動體驗,激發人們的想像力。

在感知現場跨域對話的試驗

回顧兩人2022年在《感知現場》的首次合作,忠泰美術館總監黃姍姍最先邀請了王德瑜,原本以為是要辦個展,但總監提到忠泰具有豐富的建築策展背景,詢問他是否介意加入一位建築師合作?「我想說那就太棒了!」經常擾動空間的他早想嘗試,只是始終沒有機會——那是完全不同的領域。林柏陽則坦言,當初他設想自己是「搭背景」的角色,「有些藝術品可能需要一個背景來襯托,我 一開始以為我的角色就是要去做那個背景。」經過每週密切的對話交流,他們漸漸理解彼此的創作理念。

儘管展間可以劃分各自發揮,但他們並不滿足於此。由於COVID-19疫情影響,展覽延後了一年,他們得以推翻最初的想法,又再不斷翻案,反覆觀察模型,思量著怎樣的感知空間最理想,彼此辯證出共識。兩人各有所長,彼此「放一點拿一點、放一點拿一點」的過程,境衍設計的同事都受不了說:「你們兩個現在是⋯⋯不要再推翻了!」

他們放入曲線樓梯、天井、木作裝置與巨大氣囊,讓整個美術館的量體化為一個巨型作品。柔軟的珍珠紗薄膜包覆住大部分室內,隨觀眾的摸索不斷改變形狀,變化著空氣流動與闇微的光線。林柏陽說,「比如說光線,我放進去之後可能就能跟德瑜產生對話。」在前檔展覽中,美術館窗戶都被遮住,使展間成為黑盒子,他直覺想到,大多數展覽皆仰賴人造投射光源,於是提出:要不要引入自然光、盡量不打燈?「那時候確實大膽,因為人們可能會說這樣好像沒有開展的感覺。」他們將外界的自然元素引進,例如光線,斜射入室內的光隨深度漸暗,調動觀眾的視覺感知;走到窗邊,人也得以眺望外部的風景,落葉狀木椅彷彿呼喚著窗外的小葉欖仁。

當建築與藝術鬆動空間的定義

王德瑜第一次參訪境衍設計「那魯灣文化里民集會所」(2022)的經驗,讓他深刻體認到藝術家與建築師討論「邊界」時的差異。「我習慣在一個給定的空間裡面去想像,那時我才知道建築師的觀點是:這裡原本什麼東西都沒有。」斜屋頂不僅具備排水功能,更巧妙融入兒童滑梯、攀岩、「小綠丘」等遊樂設施,讓不同機能自然連結,視線則隨建築造型延伸至不遠處的海堤與吊橋,形成深具趣味的開放空間。

「我們藝術家在一個場域是要為觀眾創造事件,但就建築來說,日常生活裡的每個狀態,例如出門買午餐、曬個太陽,只要轉換一下視角,其實都可以成為事件。」對藝術家而言,人是特定時空下的「觀眾」,但對建築師來說則是「民眾」。林柏陽進一步補充,建築師不僅要考慮人們當下的感受,更必須設想10年、20年後的長期使用情境。

當初,林柏陽從技職轉進大學體系,從做中實學,才補足「虛」的理論,許多出發點、感官與設計本科不同。他回憶起兒時南方澳的家,房子前面5公尺就面對漁港,後面2、3樓可以一直延伸到海邊,鄰居的屋頂都能互相連通。「兒時記憶裡我對空間邊界的感受很不一樣,它不是那麼明確,會一直往外延伸、往外看。」這樣的空間經驗,深深影響了他的設計方式。

就像「新竹市三民國小附設幼兒園」(2021)中連續性的迴廊空間、「那魯灣文化里民集會所」四通八達的屋頂、以及內外邊界大開的「茄苳國小風雨球場」(2023)等作品,都特別重視人與空間的互動。透過空間的變化與連結,提升了使用上的包容性與開放性,讓不同年齡、族群 的人都能親近。這正是他所追求的建築「公共性」。

對此,王德瑜也回顧,他最初學習雕塑,求學期間老師陳世明提點他「雕塑以外的空間才是重點」。他便開始轉向注意與空間互動的關係,他代表性軟質的動力裝置「氣囊」手法慢慢成形,在空間中作用,挑動人探知空間的感官。他也持續試驗調動觀眾感知的策略,就像〈No. 31〉(1999),他在竹圍工作室屋頂放上一排椅子,邀請大家坐在屋頂的稜線上面。他與林柏陽相同,始終都在思考如何觸動人的感知。在這個 過程中,他們不斷探索並挑戰空間的界線,「我們讓它鬆動、讓它變動,讓它呈現不穩定的狀態,藉由這種不穩定,不只拉出了空間的邊緣和動線,同時也能觸發觀眾的感知。」

當非日常藝術撞上日常的建築

憑藉二次合作的默契,加上桃園兒美館策展主題《新說小百科》明確鎖定親子孩童,比起上次耗時兩年,〈我的重力坡〉僅花幾個月便完成。作品運用斜坡創造不穩定的有機條件,讓人脫離平地重力,踩上坡面便會被帶至不同高度與角度。

王德瑜觀察到,「你會不斷切換平衡點,同時感受保持平穩或往下滑的刺激,進而尋找屬於自己的支點。」他設想大小朋友會更抬高視線,站在更高的山坡上觀看,這是對觀者感知的另一種提醒與召喚。兩面抬高的平緩斜坡正好對話山形屋頂,第三面則聳起蓋覆部分落地玻璃。林柏陽指出,若只有單一平面,空間便會給人壓迫感,而三面構築讓空間的深度截然不同。「其實不需要以如山脊般高聳的方式來表現,雖然只是一個簡單的坡面,微微的變動才是重要的。」林柏陽認為人的身體本能喜愛依靠角落,這「山稜線」也令空間性質也隨之變化,當人們往上攀爬時,身體便會自然歪斜、探索空間。

林柏陽分享,「在做建築的時候,我會盡量讓建築空間表達得少一點,因為我不太想表達太多東西。如果換成是表現性較強的建築師,跟德瑜合作起來會是另一種情況。」在兩人都抱持「退後」的理念上,王德瑜覺得非常幸運。他們坦言也會迷失,像一開始過分將注意力放在巧翹環上,期待看到觀眾跟他互動、體驗到什麼。可後來他們發現,小朋友更常或趴或坐在斜坡上拿畫版畫圖,或單純在斜面一直滑、一直滾。也還好,他們當初評估不放滿巧翹環,只留下4個,「你必須要留出空間來,讓他們的身體去感覺這個場域。」王德瑜說,他們是要創造一個融入的環境,不只是在創造一個藝術品。「藉由在空間中種種你看不見的細微安排,召喚起你的感官,它會看起來像是一個日常空間,可是又沒那麼日常。」這個看似平常、彷彿本就存在於美術館的空間,實則蘊藏著一場活動身體的冒險。其實,人們的感知早就被他們悄悄打開。

王德瑜+林柏陽〈我的重力坡〉

展覽時間|即日起-06.16

展覽地點|桃園市兒童美術館

開放時間|開館時間週三至週一 09:30-17:00(最後入場時間16:30),週二及國定假日休館

林柏陽

境衍設計主持建築師,長期關注建築的「公共性」。境衍設計由林柏陽、黃聖軒、何岳璟於2012年共同創立,領域橫跨空間運用整合顧問及建築、室內規劃設計等。事務所首件作品「山邑家」(2014)入圍ADA新銳建築獎;「進之宅」(2018)獲得TRAA第6屆台灣住宅建築獎首獎、入圍ADA新銳建築獎;新竹市「那魯灣文化里民集會所」(2022)獲2024台灣建築獎建築新人獎。近作包括茄苳國小風雨球場(2023)、竹蓮國小活動中心(2023)、埔心幼兒園(2023)等。

王德瑜

1970年生於台灣新竹,關注空間與身體的感知,透過極簡媒材探索人的存在狀態。以布料、光線、氣味等元素令感官經驗取代視覺,建立可供觀者體驗的共感場域。曾於台灣、馬來西亞、德國、北京等地舉辦個展,並參與台北雙年展(1996)、橫濱三年展(2005)、茨城縣北藝術祭(2016)、奧地利OK當代藝術中心(2019)、韓國釜山現代美術館(2019)等展覽。

文|吳哲夫 攝影|羅柏麟、朱祈安、凌瑋隆、拾蒔生活製作所、Wenya Studio 攝影助理|王涵葳

圖片提供|王德瑜、境衍設計、忠泰美術館 場地協力|桃園市兒童美術館