「臺南國家美術館籌備處」於2025年3月25日正式掛牌成立,將以臺南市美術館2館為基地,展開臺灣第一座專責近現代美術發展、也是第二座國家級美術館的籌備工作。未來館內常設展將聚焦臺灣美術1895至1960年代作品,全面且系統性建構臺灣藝術發展脈絡;值得一提的是,大量典藏由前輩藝術家家屬無償捐贈,表達對臺南國家美術館最有力的支持。

→南美館「福爾摩沙時代」大展集黃土水《甘露水》、陳澄波之作等200件作品

為什麼臺灣需要一座國家級近現代美術館?

綜觀國際美術館發展趨勢,成立專題或斷代美術館,是國家美術發展達成熟階段的必然作為,例如羅浮宮收藏19世紀中葉以前廣義的古典藝術、奧塞美術館專責收藏1848年至1914年間的藝術作品、荷蘭國家博物館主要收藏荷蘭黃金時代藝術等。

2018年,臺灣啟動「重建臺灣藝術史」工作,展開對臺灣藝術文化、歷史的自我理解、詮釋工程,至今完成蒐藏前輩藝術家作品867件、檔案史料9萬件、修復作品文物8000件。前輩藝術家後代也大力響應,如順天美術館董事長許照信為完成父親許鴻源「為臺灣人留下一份文化遺產」的心願,將670件館藏全數無償捐給國家;許多前輩藝術家家屬也紛紛表示願意捐出珍藏作品。

目前臺灣僅有一座國家級美術館,即位於臺中的國立臺灣美術館(國美館),其自1988年開館至今累積豐富典藏,不過礙於現有館舍空間有限,臺南國家美術館成立後,將可適度減輕國美館典藏及展覽壓力。歷經各方協調,考量新建館舍曠日費時,為盡快以國家級資源典藏臺灣藝術家作品,最終由臺南市政府主動提出將臺南市美術館2館無償撥用給文化部,作為臺南國家美術館使用。

聚焦臺灣美術1895至1960年代作品

未來臺南國家美術常設展將聚焦臺灣美術1895至1960年代作品,持續研究、蒐藏及展示前輩藝術家作品,並完整、系統性地呈現臺灣藝術史發展脈絡;包含近現代領域的定義及研究、場館發展規劃、典藏制度訂定在內等工作,預計於2027年完成。

掛牌記者會上,陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、潘春源、潘麗水、潘瀛洲、鄭世璠、陳夏雨、黃歌川、楊英風、陳陽春、蒲浩明等前輩藝術家家屬,已陸續表達捐贈作品意願,並在眾人見證下,共同簽署捐贈典藏意向書,期盼未來由國家保存、研究及常態展示臺灣美術史重要美術資產。

首展集結黃土水《甘露水》、陳澄波之作等200件作品

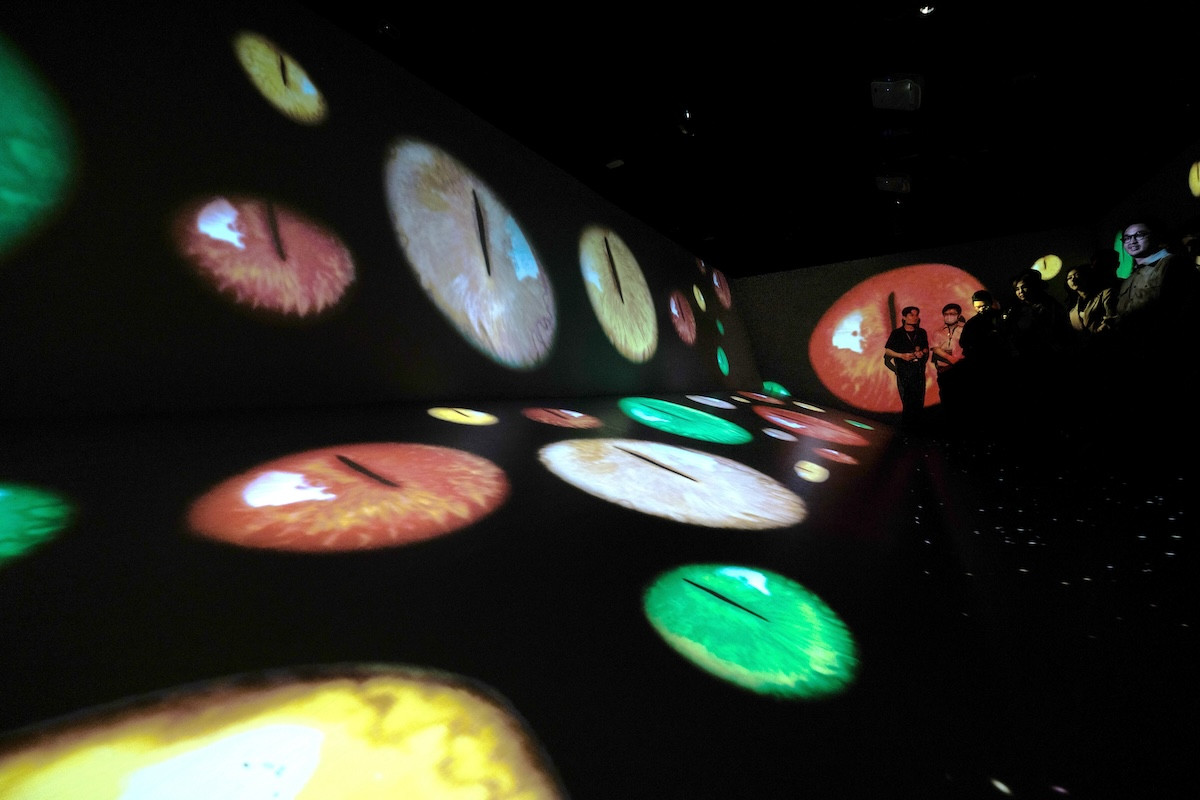

隨著臺南國家美術館籌備處正式成立,館方委託臺南市美術館策劃的首檔展覽「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」同步揭幕。展覽內容橫跨日治時期到戰後的各種藝術樣式與思潮,討論「地方色彩」、「國族意識」與「現代性」等議題,回顧臺灣美術如何在外來與本土的雙重影響下,逐漸發展出獨具特色的藝術風格,並強調藝術家在各個歷史時期的創作歷程與精神,期盼喚起大眾對本土文化的深刻思考與認同。

「福爾摩沙時代」集結多件國寶級作品,包含陳澄波逾30年未曝光的《南海普陀山》、黃土水《甘露水》、張大千《廬山圖》等,這些藝術作品既是臺灣美術歷史的縮影,也見證藝術家的創新精神與對當時社會的深刻反思。

「不管別人要如何稱呼我們,但我們絕不會低人一等。」

文化部長李遠於掛牌記者會致詞時,特別取玉山社出版《曙光來臨之前》序文說道:「黃土水、陳澄波、陳植棋等人入選帝展時的心情,其實就像是陳傑憲在胸前比出框框的感覺:我們只是還沒有自己的名字,但絕不會低人一等。」2024年李遠陪著黃土水作品《甘露水》回到母校東京藝術大學,同場也展出陳澄波、李梅樹、李石樵、郭柏川、顏水龍、陳植棋等藝術家的自畫像,當他仰望著前輩藝術家們年輕、充滿自信的模樣,彷彿回到一百年前,看見他們彼此扶持、鼓勵並昂首闊步,在臺灣被日本殖民統治的時代,心懷志氣走出自己的路。

臺南市美術館將擴建,保有城市美術館主體性

談及臺南市美術館未來動向,文化部表示,臺南市美術館將持續營運臺南市美術館1館,在臺南國家美術館籌備處正式營運前,也將協助館內策展,未來館舍將擴展至農水署嘉南管理處現有空間,保有臺南專屬的城市美術館主體性。

資料來源|臺南市立美術館