繼維也納藝術節、布魯塞爾藝術節之後,國際知名台灣導演蔡明亮將其劇場作品《玄奘》帶回至台北藝術節進行亞洲首演。La Vie特別邀請導演蔡明亮及藝術家高俊宏分享對於這齣戲的想法,並推薦3齣台北藝術節精彩劇作,漫漫夏夜,就讓劇場點亮我們的天空!

文|歐陽辰柔 攝影|王漢順、林盟山 圖片提供|台北市文化基金會、汯 霖電影

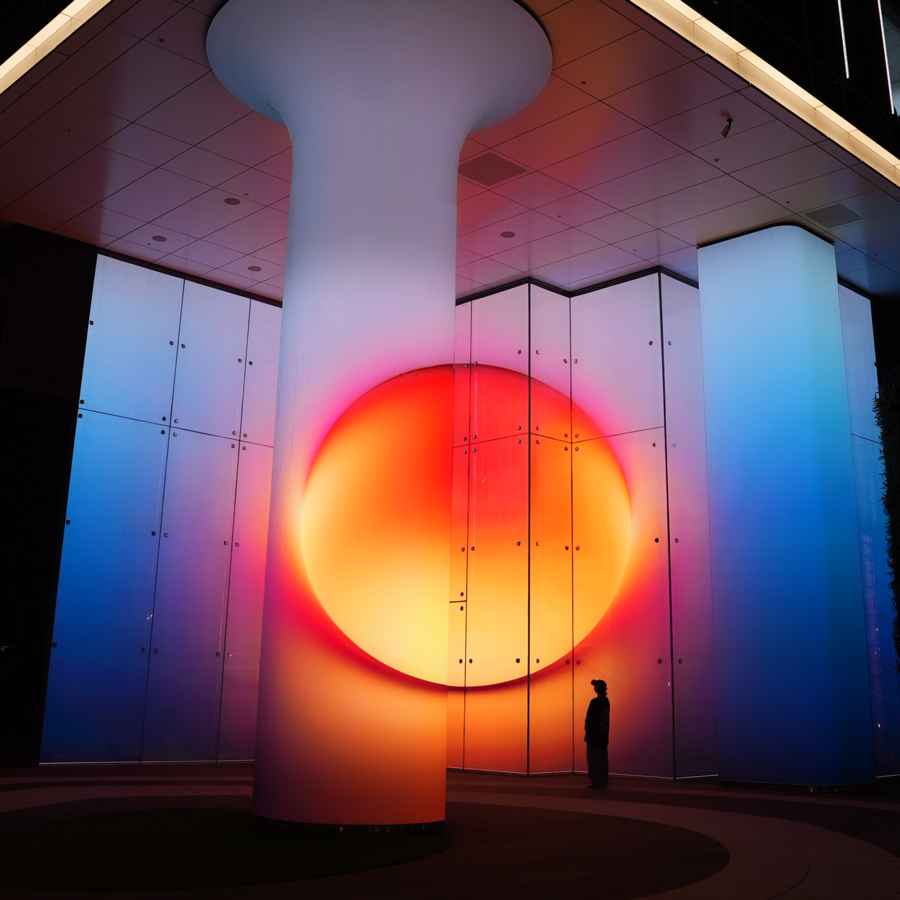

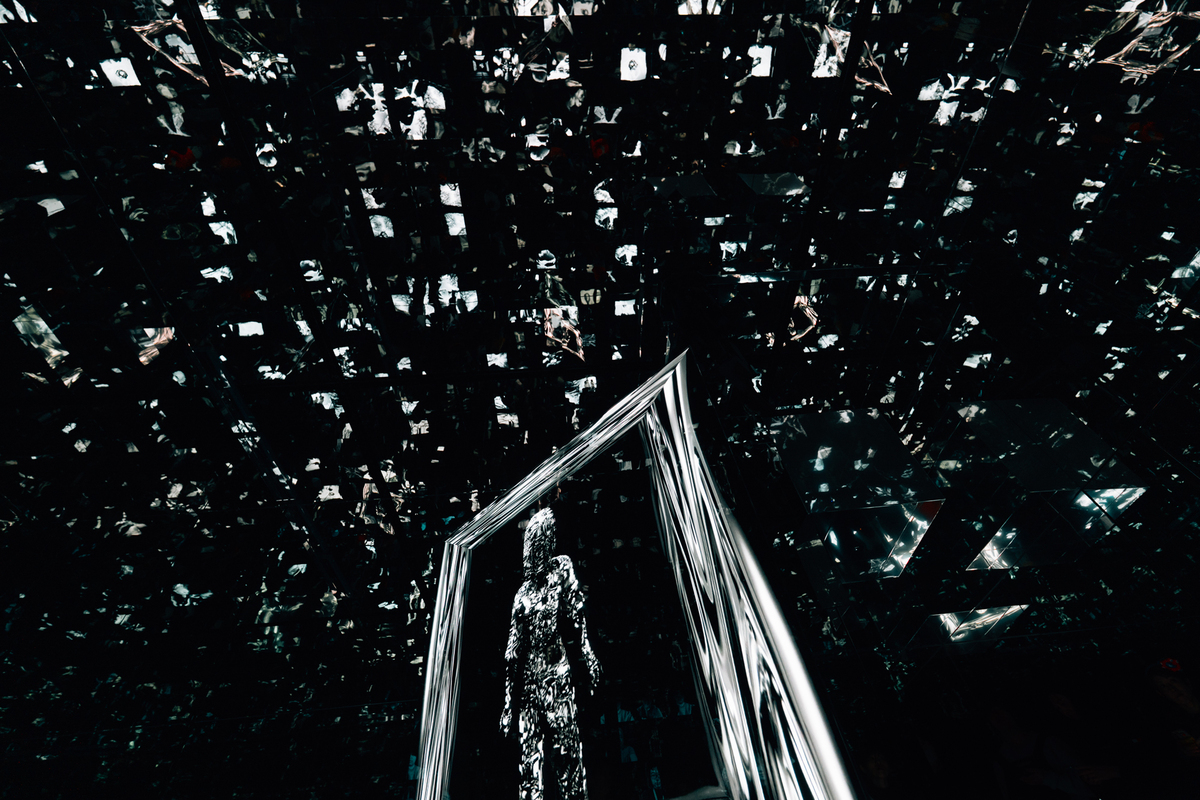

一百二十分鐘的演出,沒有台詞,沒有華麗佈景,只有一名演員身著紅色長袍或臥或走,和一名藝術家於旁作畫,這是蔡明亮最新劇場作品─《玄奘》。在電影中貫用長鏡頭的他,此次將「慢」推向極致,延續之前「行走系列」的概念,讓李康生的慢進入劇場,化身為不辭艱苦赴印度取經的玄奘,並邀請因【郊遊】結識的藝術家高俊宏在白紙畫上沙漠和各種抽象線條,對應玄奘的精神世界。對蔡明亮來說,慢是一種叛逆,一種對於現代社會競求快速的質疑。他不怕再度挑戰觀眾,也無懼於採用最極簡化的劇場形式,只求演員緩慢而堅定地踏出每一步時,觀者能夠從中看到時間,看到生命的另一種可能。

專訪蔡明亮

La Vie:「慢走」是這齣劇最核心的部分,你如何思考這個概念?

蔡:我一直在打破原有大家對於看電影的概念,看電影就要看故事,看表演,要有劇情,久了之後就很僵化,劇場也一樣。慢不是一個標準,只是一個提醒說可以慢。你看一個很慢的人在走路,也許忽然看到時間的流動,身體的美感,好像利用走路重新培養對看的概念。平常看電影只是看到電影明星,但是今天換作不是電影明星,那個意義在哪裡?你就是在消費他們而已。我們對看的這件事情已經建立在消費的概念上面了,所以必須要去反叛它、改變它。

La Vie:你覺得執導這齣戲最困難的地方為何?

蔡:這個戲最難的是因為它很單純。我希望這個演出能夠做到我非常想要的一個劇場概念:不要有人工的東西。比如說不要有燈光,不要有音樂,喝水就喝水,吃東西就吃東西,讓你看到不要那麼做作的演戲。所以整個過程就是一直在丟東西。為什麼要做玄奘,就是因為現在沒有的,玄奘有;就是他的精神的層面。人之所以為人,因為人有理想,大家都往那邊走,他往這邊走,我認為是一個叛逆者。我們都在追求一樣的東西,大家都叫你不要那麼慢啊,這個世界要快一點、要方便一點,要有手機能馬上聯絡得到,可是不覺得被約束住嗎?你知道可是丟不掉,你不敢。寫劇本是大家的習慣,看戲是大家的習慣,當要把這些習慣丟掉,你要怎麼辦?要從原有的習慣先建立起來。我一樣有寫劇本,寫完之後動作丟掉,情節丟掉,丟到最後劇本沒有了。沒有故事能不能詮釋玄奘?當然也可以,那就變成我的玄奘。

La Vie:你從以前的電影到現在的《玄奘》,作品中時常帶有強烈的孤獨感,沒有在社會規範中的角色看似自由,但也會承受很大的寂寞。

蔡:很多東西都不會只講一件事情。你看我的作品,好像都講了,又好像都沒講,這就是人生啊。重點還是回到觀看,創作的人就是要讓你看到那個存在的存在,處理每個人心裡面到底敏不敏感的問題。

La Vie:除了電影,你這幾年也將作品帶進美術館,是基於什麼樣的考量?之後也會往這個方向前進嗎?

蔡:我做了10年,培養了一萬個死忠觀眾,只要聽到我有作品,他們就趕快來。但是回過頭來想這是非常可悲的,因為這一萬個在十年前也是一萬個,表示社會並沒有在改變。國家每天說我們要培養電影人才、培養影視人才,請問真正讓觀眾屬性變好的培養在哪裡?沒有。所以我現在沒有興趣再拍電影,只為了在戲院賣票。我希望去美術館,因為起碼美術館不會那麼單一,小朋友也來看,學生也來看,希望培養更多素質好一點的觀眾。(節錄)

閱讀精彩全文,請見La Vie雜誌第123期!