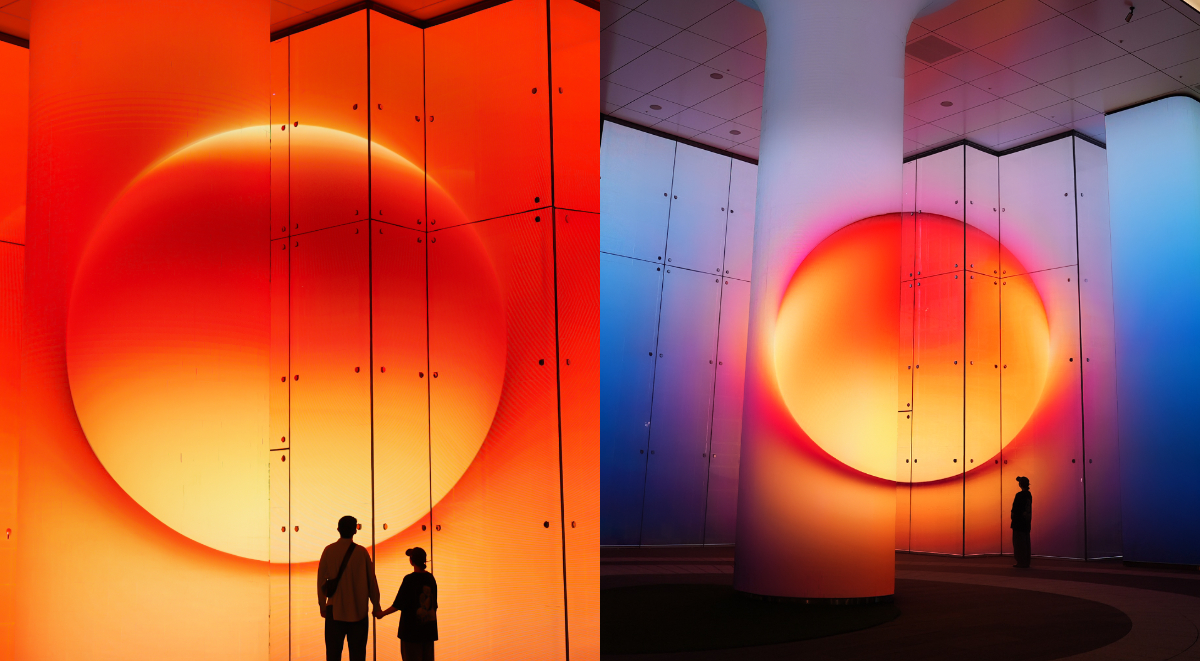

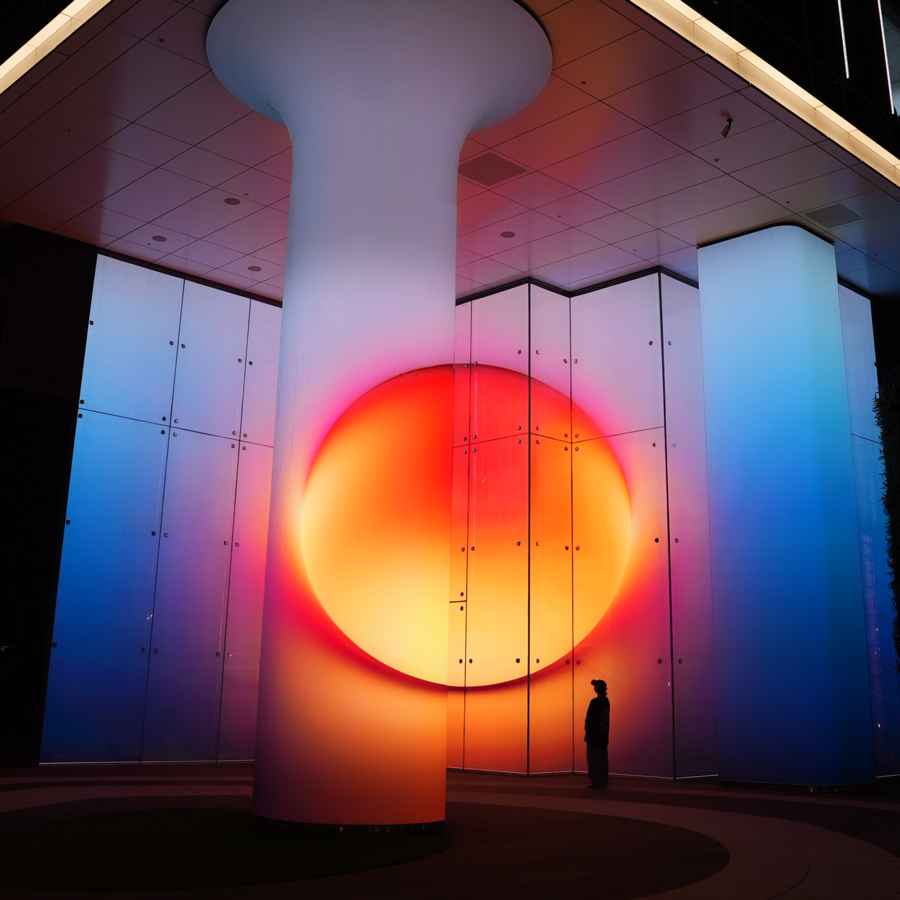

誰能在2015年奧斯卡頒獎典禮上讓影后茱莉安摩爾、布萊德利庫柏、梅莉史翠普及克林伊斯威特等大牌巨星爭相與之合照?除了正牌奧斯卡金像獎外,只有樂高小金人(LEGO Oscars)擁有此等魅力。

根據全球品牌策略顧問公司BrandFinance所公布的2015年全球最具影響力品牌調查(The World's Most Powerful Brands)顯示,樂高一舉打敗去年冠軍跑車品牌法拉利,躍居2015年全球最具影響力品牌第一名!這個創立於1932年、超過八十年歷史的丹麥老牌玩具公司,曾經在2004年一度瀕臨破產,卻在不到十年之間東山再起,並且連連創下品牌的新高點。本次La Vie特別專訪樂高台灣分公司品牌副理林子田,與我們分享樂高的經營心法。

停止多角拓展 回歸品牌核心價值

時間拉回2003年,樂高整體營收較前年度下降25%1,2004年赤字持續擴大,樂高面臨將近19億2丹麥克朗(約為新台幣87億元)嚴重虧損,當時有一千多名員工遭到解僱,眼看這個曾經輝煌的玩具品牌危在旦夕、就要面臨倒閉危機。然而,十年過去,樂高不僅沒有消失在玩具世界,2014年更宣布連續九年持續創造銷售額紀錄,目前樂高已超越製造芭比的美泰兒(Mattel),成為世界第一大的玩具製造商3。

針對此亮眼成績, 林子田指出:「總歸來說,樂高所採取的策略是『Return to the Basic』,回歸專注於品牌核心價值。」在2000年左右,樂高曾一度採取多角化經營模式,包括推出樂高品牌服飾、手錶及電玩遊戲機等,1996年到2000年之間更企圖以「每三年建立一座新樂園」的快速拓展目標, 連續新增英國溫莎、美國加州及2000年在德國金茲堡的樂高主題樂園(LEGOLAND),過於急速的擴張事業領域,讓樂高失去了認知品牌核心競爭力的能力。

「於是在2 0 0 5 年, 樂高將主題樂園賣給默林娛樂集團(Merlin Entertainments Group),對於授權生產的商品也更加謹慎。」林子田表示,「樂高重新審視品牌後,發現讓使用者親身有感的『Building Experience』才是品牌最核心的資產。」這一點顯然已經成為樂高銘記於心的寶貴經驗,在去年推出的【樂高玩電影】(The LEGO Movie)故事中,主角艾密特(Emmet)要拯救樂高宇宙的首要前提就是發揮創造力、成為一名「拼裝大師」(Master Builder)。以發揮每個人獨特拼裝創意為訴求的【樂高玩電影】廣受好評,上映以來在全球締造4.01億美元的佳績。

樂高對於品牌資產(Brand Equity)的重視也貫徹在全球各分公司,「總部對於各分公司所提出的跨品牌合作計畫非常嚴格, 以台灣來說,幾乎不太可能有跨品牌或跨領域的案子產生。」但也因如此,樂高整體形象更能維持全球一致,同時也對提升樂高品牌好感度有明顯助益,林子田舉例表示,「像今年奧斯卡獎上好萊塢明星們拿著小金人的畫面, 不是排演好的公關操作,完全是明星個人因為對樂高品牌認同自然流露出的熱情。這就是樂高重視品牌資產所收到的衍伸效益!」

緊扣熱門時事梗 強化粉絲社群

今年2月電影【格雷的五十道陰影】上映之前,樂高迷搶先打造了一款樂高版電影預告,樂高人偶維妙維肖戲仿該部電影的演出,在YouTube創下近500萬人次的點閱率,雖然涉及成人尺度的議題並非樂高官方會觸及的主題,「但樂高粉絲們自行發揮的各式創意,的確為樂高帶來意想不到的品牌知名度。」隨著網路世代崛起, 樂高也善於運用網路與粉絲們建立關係, 「在台灣、香港及新加坡,我們主要透過臉書的樂高官方粉絲團和網友互動,在歐洲比較多是透過Twitter或Instagram。」善用網路即時性及樂高創意拼砌的特點,樂高台灣臉書目前已經累計破一億次的粉絲按讚數,林子田表示,「無論什麼主題都可以用樂高拼砌,像之前紅遍全球的白金、藍黑洋裝話題,樂高台灣臉書上也立刻出現穿著雙色洋裝的樂高小人偶,讓粉絲們很自然地覺得樂高是和我們生活在一起的。」

因為臉書限制13歲以上使用者才能申請帳號,樂高將臉書視為與大人溝通的管道,林子田進一步指出,「樂高的目標族群以孩童為主。」只與大人建立好關係、鞏固名聲是不夠的,無論是全球或台灣市場,樂高沒忘記要顧好占使用者比重達90%的兒童族群。在樂高2015年集團報告書中指出樂高核心任務是「Inspire and develop the builders of tomorrow」,總公司在開發新產品時必定會以焦點團體(Focus Group)的方式,邀請小朋友試玩、分享意見,而各分公司則負責強化對在地兒童市場的溝通。樂高台灣就與兒童入口網站小番薯合作推出「小蕃薯樂高世界」網站;去年也搶搭熊貓圓仔熱潮,在動物園熊貓館門口展出由4萬顆樂高堆出的積木熊貓,同時在動物園教育中心提供樂高動物積木試玩,積極把握每個最佳時機點,就是為了持續站穩樂高在兒童心目中的地位。

除了與線上粉絲搏感情,樂高也與實體粉絲社團保持著頗為密切的關係, 尤其是各地的成年人粉絲「AFOL」(Adult Fans of LEGO)更常與樂高共同合作各項計畫,前文提到的樂高積木熊貓,就是樂高台灣委託台灣區的樂高大使黃彥智醫師,耗時兩個多月特地打造的作品。此外,近期的《PIECE of PEACE樂高世界遺產展》也有AFOL的參與,台灣特色建築展區的九件台灣各時期代表建築物,就是由旗下設有台灣最大樂高社群論壇「玩樂天堂(PockyLand)」的「台灣創意積木發展協會」協力創作。

化敵為友 積極應戰數位化

對於所有實體玩具公司而言,數位化浪潮所產生的電玩遊戲早已是一大勁敵,即使是對身為全球第一大玩具公司的樂高來說也不例外。早在1990年代後半,樂高熱衷於多角化經營的時期,就曾經投注不少資源在開發家庭電玩,但最後仍因多角擴張太快而落得黯然退出電玩開發市場的結局。從過往經驗中汲取教訓,如今當樂高重新站回數位化巨浪面前時,懂得不再忽略樂高核心價值──玩實體樂高的體驗。林子田以「LEGO Ideas」網路平台為例,「樂高粉絲們的創意作品可以投件到LEGO Ideas,如果在一年內獲得超過一萬名網友的支持且通過樂高團隊評估,不僅能夠獲得量產,還可以從商品營收中獲得1%的回饋金。」這項自2008年開始、只在日本運作的計畫原本名為LEGO Cuusoo,從2014年起樂高決定將這項功能納入集團內運作,不僅更名為更正式的LEGO Ideas,也開放對全球樂高粉絲們進行徵件。從這項計畫的變革就可以窺見,樂高期待透過結合數位化「群眾外包」(Crowdsourcing)概念,以及粉絲實體經驗累積出的創意,讓品牌持續保有創新思維的企圖心。

當然,無可諱言地,在所有樂高面臨的數位化議題當中,備受關注的問題還是集中在樂高如何對抗數位電玩?執行長克努斯托普(Jorgen V.Knudstorp)先前在接受《華爾街日報》(Wall Street Journal)專訪時曾坦言,「在過去的年代,喜愛樂高的粉絲會把樂高看作是生命中數一數二重要的遊戲,現在,數位電玩對人們的重要性已經與樂高難分軒輊」同時他也再度強調,「我們不會跟實體積木脫節,而是會透過數位化讓玩樂高的實體經驗更加完整,打造出更全面、更具吸引力且更讓人期待的樂高體驗!」

文:方敘潔 圖片提供:LEGO Taiwan、得利影視、達志影像

本文選自第132期 La Vie 月刊,更多精彩內容請點選→La Vie 4月號/2015 第132期