從發生東日本大地震後的一年半內我數次走訪災區,隨著走訪的次數愈多,不由得思考自己一直以來設計的建築究竟為何?又是為了誰,為了什麼而設計?

世人認為建築師是為了世間、為了人們設計建築,就連矢志成為建築家的學生被問到對於自己有何期許時,也是不假思索地回答想要設計出嶄新的建築型態。

但在全球化經濟支配的現代社會,建築正被遠遠超乎身為建築師應有的倫理感與善意,一股無形的力量破壞、打造。以往構成公共空間與溝通場所的元素幾乎蕩然無存,取而代之的是為了更有效率地刺激經濟發展,共同體被徹底拆解成個體。就在我思考建築師該如何面對被龐大資金操控的巨大都市時,發生了東日本大地震。

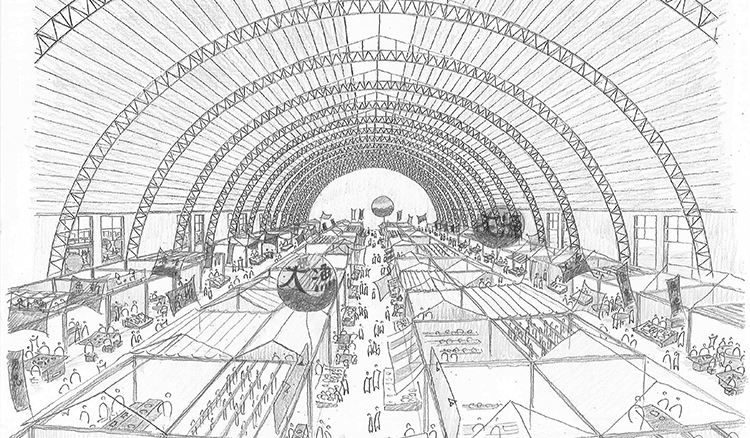

為了走訪岩手縣的釜石,我搭乘新幹線在新花卷下車,又花了兩小時左右的車程橫渡遠野的平原。緩緩的黃色梯田前方是一片仙鄉美景,不時出現南部地方特有的曲家 ,殘存著美麗的日本農村景致。但穿過長長的隧道,接近釜石的海岸時,景致丕變。雖說瓦礫已經清除乾淨,還是殘留著海嘯的爪痕,一樓空無一物的商店街連棟建築,住宅區也只剩混凝土地基能稍微懷想以往的面貌,但是荒涼的釜石街景正一點一滴地找回往昔活力,重新開張的漁市裡飛舞著災後消失一段時間的海鷗,清理乾淨的瓦礫堆裡也冒出野草小花。災區人們的表情比之前朝氣許多,和他們變得熟稔後,突然喚醒我腦中早已遺忘良久的故鄉。

我出生於第二次世界大戰爆發那一年的京城(現在的首爾市附近),兩歲時回到家父的故鄉信州,在那裡度過年少時代。我每天在群山環繞的諏訪盆地農地裡赤足奔跑,冬天的酷寒不輸東北。人們在自然美景中辛勤農耕,抱持強烈的共同體意識生活著,走訪東北一事喚醒我心中的過往記憶。東京對於年少時代的我來說,是個只存在於想像中的憧憬之地。記得小學五年級時,我隨同雙親上京,東京看在理光頭的孩子眼裡就像個夢幻世界,觸目所及的各種東西和人們是如此閃耀,但面對別人的詢問,我總是低頭頷首。

自此之後,我的眼光始終望向東京。國三時,舉家遷居東京,進入東京高中就讀的我雖然結交了幾位好友,內心那股來自鄉下地方的自卑感卻未曾消失。我在大學開始學習建築相關課程時,因應東京奧運揭幕,首都高速公路與新幹縣開通,東京躍升世界頂尖都市之列。所以我獨立創業後的起點,思考建築為何物的根據皆是在東京,重看當時自己寫的文章,驚訝自己對於東京這城市竟如此癡迷。

或許因為對於東京的寄託是「嶄新」,一直相信東京這都市能給我實現未來夢想的力量,對那時的我來說,東京意味著現代。我徘徊在沈醉於一九八○年代泡沫經濟的東京都市空間,思索著如何打造猶如從空中飄落的一塊布般毫無存在感的建築,感覺更輕、更透明、更薄、更扁平……,我追求的是為了遊離於土地,浮遊在只裝飾著無數表面記號中的游牧民族而設計的建築。

然而,邁向二十一世紀的東京失去以往種種魅力,再也不是我初來乍到時,那種讓人懷抱未來夢想的市街。東京的建築變成不過是將無形龐大資本具象化的一種裝置,感受不到任何夢想與浪漫,也或許是現代行至終站的一頁風景。但若從數萬年人類歷史的觀點來看,現代僅僅是瞬間發生的事,現代的前方肯定是一片充滿夢想,廣闊又嶄新的自然世界。當我抱著這般想發現未來自然的想法前往災區時,感覺自己彷彿回到故鄉。離開信州後,初次覺得鄉野如此有魅力,也許總是朝著東京前行的我的旅程在繞了一圈後,又回歸自然之地。

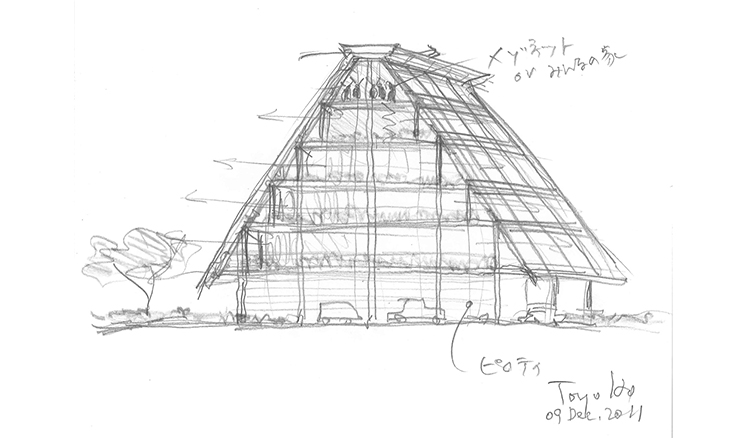

但對我來說,這是探索建築之旅的出發點。

東北還留有東京失去的豐富感,若問我到底是什麼樣的豐富感,就是這裡是人與自然合而為一的世界吧!人們還能感受到來自大自然的恩惠,所以就算屈服於自然的威猛,也不會埋怨自然,不會失去對於自然的信賴。儘管歷經多次海嘯侵襲,還是希望回到海邊生活的人們就是最好的證明。

今後災區各地在復興過程中還會面臨種種困難吧!我不認為五年、十年便能打造出安全又美觀的街景,但是相較於東京這個現代都市,未來的美好街景確實已經在東北這塊土地萌芽。二十一世紀的人類社會典範不是東京,而是東北這塊土地,我想付出莫大代價換來的就是這個珍貴道理,不是嗎?因為我們從未想過在失去對於自然、對於人們的信賴之地,棲宿著屬於我們的未來。

文/伊東豊雄

譯/楊明綺

本文選自La Vie 出版書籍《那天之後的建築 –伊東豊雄的後311新建築觀》

完整內容請見《那天之後的建築 –伊東豊雄的後311新建築觀》