最近,為了某場展覽,我蓋了一間一個人住的小屋。

這棟建築非常小,正面寬度三公尺,深四公尺,大約等於七點三塊榻榻米那麼大,是棟以鴨長明方丈的現代版為目標的極致住家。在展覽會上,這棟小屋的展示牌寫著「我最終的棲身之所」。因為是極致的住家,放進裡面的東西也必須是我「最極致的選擇」。

從桌、椅、床等家具,到廚房用品、餐具、衣物、寢具、生活雜貨等,每次揀選總讓我雙手抱胸、舉頭瞪著天花板,不知如何是好。到最後讓我碰壁的,是「書」。不管怎樣,這是間很狹小的小屋,沒辦法放進太多書。話雖如此,沒有書本的生活,就如同沒有音樂的生活一樣,令我無法想像。因此,我佇足在家裡和工作室的書櫃前,左思右想到最後,挑選了極致的一百本書,排列在小屋裡唯一的層板上,成為名符其實的「書架」。我望著剛剛好收納了一百本書的層板,發現了一件挺有意思的事。

我選的書,每本都是多年來我放在身邊不斷重讀的愛書,當中大約有一半的書,我還清楚記得第一次讀的地點,以及當時的狀況。

譬如說,選書裡最舊的一本,是堀江謙一先生的《孤單太平洋》(太平洋ひとりぼっち),這本書是我十四歲的時候(也就是說距今五十年前),在千葉縣九十九里濱老家的傳統被爐裡讀的。當時,在被爐的對面,母親操作著編織機發出唧唧復唧唧的聲響織著毛衣,我還記得那規律的音色與閱讀的節奏非常契合,成為恰到好處的伴奏。還有,《三人同舟》這本幽默小說,是我重考時期在幽靜的國會圖書館拚命忍住笑聲讀完的。另外,我在長野縣御代田朋友別墅的大暖爐前,一邊顧著爐火一邊讀了吉田秀和先生的《調和的幻想》(調和の幻想)。其他像是最近我在峇里島沙灘上的涼亭中,吹著海風沉浸在松家仁之先生的《火山的山麓》(火山のふもとで)中。就像這樣,讀過的書與閱讀的場所,全都緊密地留存在記憶中。

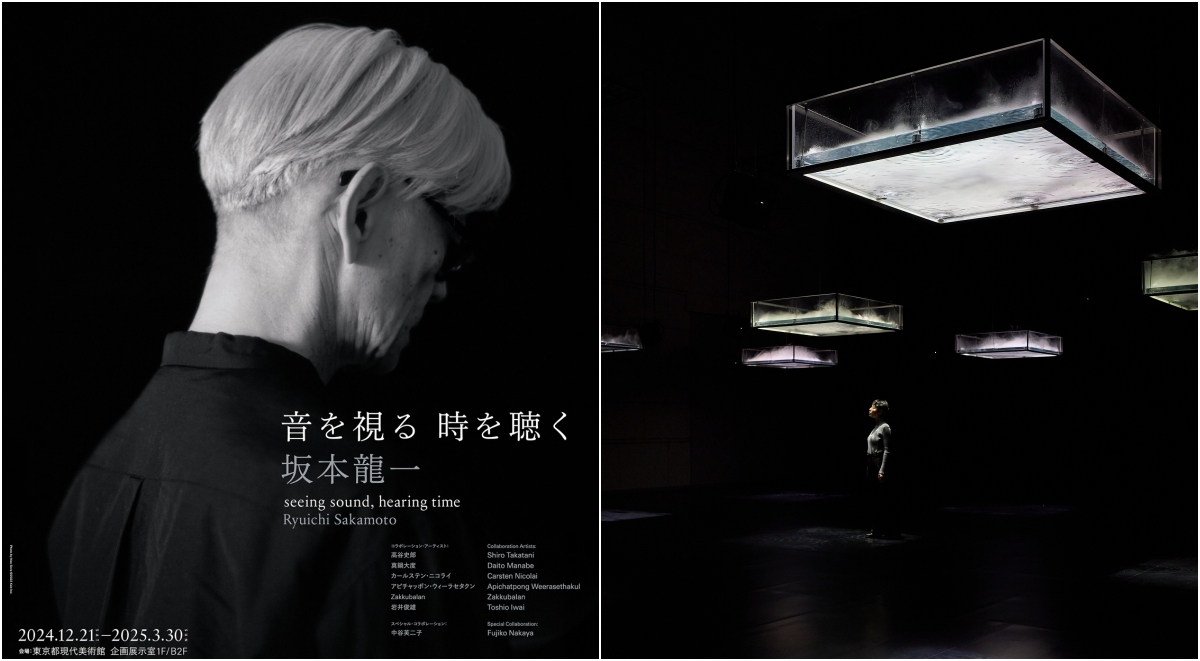

這篇文章開頭的照片,裡頭有一張漂浮在半空中閱讀用的長板凳,設計概念是想表現出讀者與閱讀場所的關係,靈感來自少年時期在樹上看書的經驗。

本文選自 大鴻藝術合作出版《生活就是一場旅行》,更多精彩內容請點選→《生活就是一場旅行》

【延伸閱讀】生活就是一場旅行:住在公寓式酒店