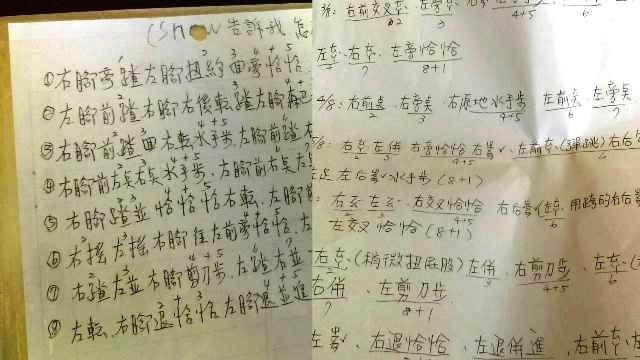

我在家裡的茶几上,發現了幾頁難解的「經文」,仔細推敲了一下發現,這竟是老媽的「舞譜」。近來她奮起加入了晨間排舞班的隊伍,身心愉悅,唯一的困擾,就是該怎麼把那些複雜的舞步記錄下來。

回看表演藝術的創作現場,作曲家藉由樂譜、編劇藉由劇本就可以讓作品流傳廣遠,但是舞蹈卻難以使用類似的方法複製。舞譜也是有的,但在編寫和辨識上都門檻極高,應用困難。那麼,編舞家們究竟是如何記憶、保存他們的舞作呢?

葉名樺

兩度獲選新人新視野,作品《捕捉》被聯合報評為2009年30大錯過可惜表演並獲選威尼斯雙年展藝術節;2013年獲選為挪威卑爾根駐村藝術家,以獨特的北歐體驗創作《寂靜敲門》,發表於2015松菸Lab新主藝;今年以「一個人的美術館-寂靜敲門」獲選MoNTUE作夢計畫,4/8-5/7將於北師美術館展出。

關於舞蹈的記錄,我們在學校的時候曾經學過很皮毛的舞譜,但那實在難以應用到我們日常的工作當中,就像是摩斯密碼。

編舞的時候,我自己的習慣是會在筆記本裡畫一些分段的場景圖,把每個段落的舞台分佈描繪下來,譬如《寂靜敲門》的開場,這邊有一個裝置、那裡有個垂吊著的冰塊,然後一開始我盤坐在這個位置,那邊有個一直在跑的男舞者……我會把這些簡單的畫下來,類似分鏡圖那樣。但這樣的圖沒有辦法記下當中的動作細節,所以需要回顧錄下來的影像,藉此找回身體的記憶。文字記錄也會有一些幫助,我經常在我所畫的那些圖旁邊,註記一些我覺得很有趣的話,譬如對這個段落產生影響的關鍵字詞。通常不會去描述身體動作的細節,而比較是對於這個段落的感觸、或者創作發想的動機,諸如此類。

蔡博丞

丞舞製作團隊B.DANCE 藝術總監。曾擔任瑞士琉森舞蹈劇場、德國斯圖加特高提耶舞團、雲門2等客席編舞,作品曾巡演多國,並獲多項國際賽事肯定。雲門2委任編舞新作《瞳孔裡的灰牆》將於雲門劇場首演。

真正重要的東西——都是肉眼看不見的。我覺得編舞家的腦袋是一個很奇特的地方,抑或是說我覺得我的腦袋裡有個很奇特的空間,有一塊對於自己作品的存放空間,它會受到音樂、畫面、空間等外力因素讓你記得你的所有作品,當然不是完全的細節,但至少大的結構狀態、形式排列甚至情感張力都會原封不動儲存在腦海的奇幻世界,而在那作品完全不會走樣,不管是多久前的作品,只要音樂一下,舞作就會出現在我腦海中舞動並流竄。

舞者肢體的細節動作就要靠影像記錄的幫忙,我們會請專業的攝影師為每個作品留下影像記錄,不單作品本身,也會訪問舞者、製作團隊還有觀眾,希望留下的不只是作品,而是連同舞者的感受、製作團隊的用心還有觀眾感受到的溫度,囊括所有關於這個作品的紋路才是最重要的。

林祐如

現為自由藝術工作者,近年開始創作,也還繼續跳舞。2017五月將於北藝大夏季年度展演發表作品《我的藍色懊惱河》,六月於兩廳院實驗劇場新點子舞展發表作品《朵朵》。

1.照片、影像、文字是基本,動作記錄可以放心交給「錄老師」,但是有時候身體自己會記得。

2.排練每個作品的時候正經歷著什麼樣的搖晃人生。(常聽的音樂、常見的人、常走的路、習慣的食物、人身上的味道,甚至誰的髮型很有事這種特別能夠幫助記憶的生活渣渣⋯⋯)

因為表演者是很感覺的動物。

因為表演者是很感覺的動物。

因為表演者是很感覺的動物。

3.作品製造過程中,喜歡拍下夥伴的隨筆文字與插圖。

田孝慈

曾於台北藝術節、新人新視野、下一個編舞計畫、世紀當代舞團驅動城市系列、墨爾本Dance Massive藝術節與美國舞蹈節等發表創作,亦擔任劇團肢體動作設計。2015年作品獲台新藝術獎提名。六月將於余彥芳「默默計畫」演出,作品《洞》獲選2017外亞維儂藝術節。

從小當要記憶一支舞的時候,我們往往就是找「錄老師」。單純就動作的記憶來說,錄影很重要,因為文字只能形容感覺,圖也很難畫出動態。

但其實對我來說,舞真的沒有辦法完全的複製。就算排的是舊作,可是排出來的結果就是會不一樣,因為那太建立在「人」上了,動作或者概念建構在不同的舞者身上,表現時勢必會有差異;就算是同一個舞者,也會因為心境的不同而有所轉變,我希望就是蠻誠實的依據當下的狀態去表現。所以關於舞的記憶,我覺得比較重要的是抓住最原始的那個概念,然後因應著對象與時間,做出某些調整。

雖然我有寫筆記本的習慣,可是我會盡可能hold住自己不去翻閱前一版的記錄,因為大塊的譬如最原始的概念,一定都可以記得,而動作的細節可能會稍微淡忘,這不是太要緊,我希望給自己與表演者很大的彈性去調整。

楊乃璇

受過專業舞蹈科班訓練,此外也結合爵士舞、街舞等流行元素,曾在樂團擔任主唱。2006年獲選為台英交換藝術家於倫敦駐村,三次獲選新人新視野;曾獲曼菲獎學金赴紐約及柏林、巴賽隆納進修。2014年與林素蓮、蘇品文、張堅豪組成小事製作,致力於舞蹈創作、教學及推廣。6月將於嘉義藝術節呈現《一日編舞家》。

我通常藉由圖像和聲音來想像我的作品,當我在日常生活中看見一些有感覺的東西,會把它拍照留存起來,蒐集各式顏色、素材、造型和風格,逐漸累積成我的圖庫。此外也會運用手機中方便的音樂辨識軟體如「SoundHound」,把聽見的好音樂加以分類收藏,建立成我的歌庫。當要進行編舞的前置作業時,就可以把這些檔案翻出來參考。

在排練場上,具規模的職業舞團擁有「排練指導」這樣的職位,當編舞家給出指令時,排練指導負責將所有動作的質地或關係,用身體和腦袋精準的記熟,這個角色十分重要,但通常只有極少數的舞團才負擔得起。我在與戲劇跨界合作時,發現了劇組裡有「排練助理」這樣的角色,他協助將排練過程中的重點記錄下來,整理出每天的排練日誌,對日後的參照很有幫忙。2015年底創立舞團後的首作《生活是甜蜜》,我第一次嘗試找了這樣的角色進到排練場,後來也延續了這樣的模式,希望多個不一樣的人,可以幫忙照看編創的過程。

余彥芳

曾任美國比比.米勒舞團團員、德國卡賽爾劇院客席舞者,及台灣古舞團團員。曾任教於雲門舞集一團、二團、北藝大舞蹈系。現任舞蹈劇場默默計畫發起人以及黑眼睛跨劇團駐團藝術家,法蘭克福戲劇院客席表演者。編舞/導演之《時間沈默地改變了什麼—默默計畫2017》將於6/2-4在水源劇場演出。

我在這些年的編舞工作中發現,特別像是《默默》這樣的長期計畫,有很多東西其實是在一種模糊的概念裡、與來來去去的人持續不停的深化與執行,在這樣的過程中形塑而出。最終我明白,那些東西只能存在我的心裡,它甚至沒有辦法形成文字。

我大部分的作品都有一些即興的成份,並且會針對共同創作者的狀態做改變,因為表演者也持續在成長與變化中,所以即便在同一個舞裡,他現在滿足於這個詮釋,不代表下一次仍然如此。尤其我所談的東西經常是議題性的,在經過時間的淘洗、環境的變遷之後,先前的定義是否依然能滿足我們?假如不能,那我們只能回溯動機,重新改動。所以舞作始終是在捏塑之中,沒有辦法被完全定義下來。

我們也會運用錄影,但不太是去複習動作細節,而是去觀察結構、察覺自我的意識變化、抓出空間中的線條,或是萃取某些質地。其實錄影就是另一個眼睛,舞者透過這個眼,觀察自己在實作中沒有看到的東西。

我的作品有很大的成份是體驗性的,如果用電影的方式去說,那是一種介於劇情片和紀錄片中間的狀態,我希望詮釋作品的同時,也可以照顧到足跡這件事——我們是藉由怎樣的足跡來到現在這個樣子,希望可以給觀眾們看到這樣的面向。

Text / 洪瑞薇與編舞家們

※本文由Qbo藝文頻道授權刊載,未經同意禁止轉載。