最愛攝影大師Anders Petersen 的名言,要用胃、用心、用脖子以下的部分去拍照,但把腦袋藏在臥室的枕頭下面,別帶去。張雍拾起相機就出發了,近乎本能的。行走歐洲十餘年,這次他站在斯洛維尼亞的邊界,面對歐洲史上最大規模的難民潮。他說,你不能害怕眼前的現實,你要直視它。

一大排穿藍制服、帶紅小帽的警察,擠在新搭起的圍籬旁。外面是萬頭竄動的人群,有人把手攀在圍牆上緣,企圖翻越。影片上方斗大的標題寫著「難民危機:匈牙利在塞爾維亞邊境阻絕難民的進入」。CNN主播追問把落難婦女和小孩擋在外面是為什麼,匈牙利官方發言人臉色鐵青,從法治觀點強調這不是好決定,卻是必須做的決定。

2015年,敘利亞內戰爆發第五年,敘利亞人民知道一切都完了,從前的和平與繁榮再也等不到。為了避免慘死家鄉,他們開始舉家遷徙。「巴爾幹路線」(Balkan Route)的報導不斷躍上新聞版面:這是一條經土耳其,跨海至希臘,向上穿越巴爾幹半島,最後抵達西歐的逃難途逕。其非法過境紀錄,從2011年的4,650人,到2015年暴增至764,038人註1,大大驚駭了歐盟各國。申根國境內無不嚴陣以待,想發揮人道精神,又怕吃不消,躊躇之餘,邊界檢查更為嚴格。

鏡頭轉到另一側。匈牙利的路不通,難民於是全部湧往克羅埃西亞。只要再往北走過斯洛維尼亞、奧地利,慕尼黑就在眼前。九月,數千張陰鬱的中東臉孔出現在克、斯兩國交界,斯洛維尼亞政府顯然被嚇壞,鎮暴警察、裝甲車悉數出動,直升機在夜空中轟隆作響,射出刺眼的白色光束。人群惶恐,在零度以下的氣溫中,涉險過溪,泥巴地上全是慌亂的腳印。隔天新聞像喇叭一樣傳遍全國,一名男子帶著攝影機來到岸邊,看著昨夜的狼藉。他是張雍。

攝影,從站在他們旁邊開始

回想起剛抵達難民聚集處時看到的場景,張雍直說「很瘋狂」。「我不知道該怎麼進去,先在旁邊繞了兩、三圈。大家在那邊打架、推擠。因為你不知道會不會是最後一個,如果是,命運可能完全不一樣。」

與其說去捕捉21世紀最慘烈的逃難場景,張雍更先想到的是,總得有人在現場,見證這一切的發生。他走到黑壓壓的高速公路上,走到臨時搭起的帳篷旁,開始向難民打招呼。「嗨,你還好嗎?昨天發生什麼事?」開場白大致上是這樣的。過境許可下來前,不論幾小時或幾個禮拜,都只能等。席地坐臥的人們有的疲倦休息,有的打牌,有的悠悠唱起故鄉的歌。

「難民不完全是刻板印象中的窮人。他們很多原本是老師、建築師、旅館領班,都有家庭。其中一個家庭跟我說,他們原本往土耳其的北邊走,想從陸路進希臘,結果被希臘的警察在山裡攔下來,身上的證件全被燒掉;好險錢還藏著。最後只能回到伊士麥(Izmir)坐船,一個人要上千歐元,全家共8個人哪。」

他就這麼巧妙地和難民站在一起了。甚至陪他們一路到奧地利的大門前,對方堅持不開門,一等五、六個小時,全部人擠在一起,動彈不得。張雍因此特別能體會難民的感受。原本中產階級的身份沒了,拖著全部家當,跋涉上千公里,卻一關關的被阻絕或催趕。「有一段是很鄉間的小路,旁邊都是警察,還有裝甲車。我的車正好停在農家門口,那時很想大聲說有幾個人要上來?我帶你們走!但是沒辦法。」

更荒謬的是, 他居住的斯洛維尼亞首都盧比安納(Ljubljana),離事發現場不過1.5小時的車程。隔天一早回去參加幫女兒報名的幼兒馬拉松,一大群白白嫩嫩的娃娃,一聲令下都向前跑,笑聲叫聲滿天飛,他腦海裡重疊昨天難民狂奔的景象,一時之間不知道哪邊才是現實。

害怕是源自陌生

拍攝所謂的「邊緣人」,張雍很有經驗。在捷克的七年,他曾前往市郊一所精神療養院,長期拍攝裡面一群憂鬱症的女病患,完成《她們/They|Ward Nr.02》系列;其它包括跟隨獵人出入雪地的《遠方的獵人/Hunters from Afar》、遠赴印度完成的《印度阿舒拉節/Ashura》等,鏡頭內的主角都是我們所陌生的。「捷克時期想講的是偏見。我不喜歡人家幫這群人貼標籤,說他們是瘋子,說獵人都喝醉酒在森林裡亂射殺。到現場去,你會發現完全不是那回事。」

就像置身逃難現場,看著新聞上跳躍的統計數字,一下子變為成千上萬的血肉之軀,才會真正感到戰慄。「什麼是危險?我會說人心危險。」他說其實我們長得和阿富汗人差不多,帶著背包,獨自來回穿梭,就被警察盯上。那種不信任的眼神他忘不了,「以前歐洲不是這樣的。」他談到現在手上正進行另一個系列,捕捉奧地利的「聖誕節」,當地稱為「聖尼可拉斯節」(St. Nicholas Day)—每年此時聖尼可拉斯會送禮物給過去一年表現優秀的小朋友,而隨從Krampus則把調皮搗蛋的孩子捉起來。為了證明自己已長大,孩子得走近直視張牙舞爪的Krampus,有時雙腳都還在發抖。他想把這和難民系列放在一起,將來發展出更大的、一個關於「恐懼」的主題:「我們對特定的人害怕,通常是來自不認識。」如今歐洲籠罩在一片不安中,因為人們開始恐懼他們從未實際接觸、甚至未來也沒有機會親自遇見的那群人。以後會怎麼樣?誰也不知道。

同樣在這片高氣壓底下,為了提振精神,張雍意外發展出種水果的興趣。「台灣常吃芒果,但真正的芒果籽在豆莢裡。要先把毛絨絨的部分刮掉,找到缺口,用西餐刀像吃牡蠣一樣把它撬開,撥出一顆肥肥的,就像照超音波兩、三個月時胚胎的形狀。」他傳神地說,「種子都需要保護最重要的那塊。就像難民,你可以羞辱他、不給他食物、不提供屋簷,但他始終有一個最重要、必須保護的東西。」是家人吧,或者最珍貴的生命?就像澆了水,綠芽噗噗噗長上來,那當下,張雍覺得世界還是有希望的。

「我們(台灣)也是一個移民的社會。我外公外婆也是跟著國民政府逃難來的,那時候他們在廣東等要去香港的船票,剛好碰上逃兵挖了一個洞,就找到位置,也沒隔間,自己拉一塊布。這和我現場看的感覺很類似啊。」上網如此便利,資訊如此豐沛,但台灣是否能對同樣身為難民的人們多一點關心?他期盼著。

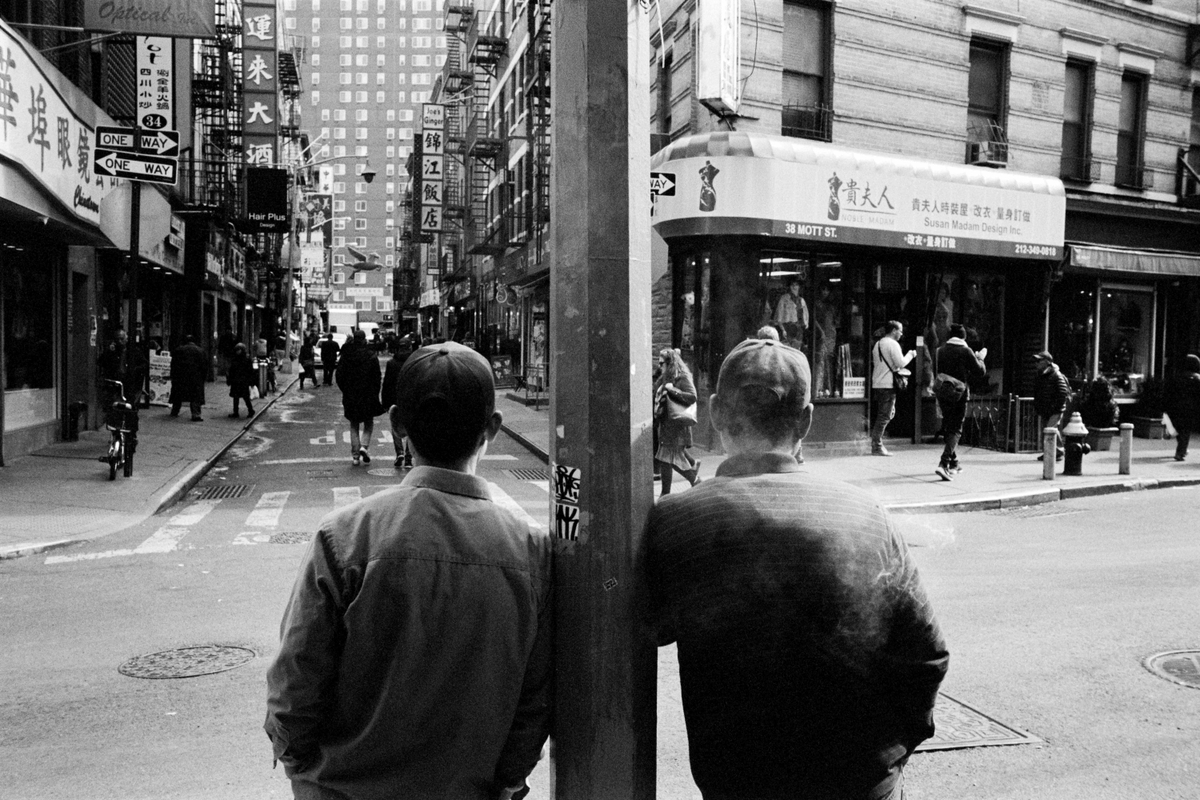

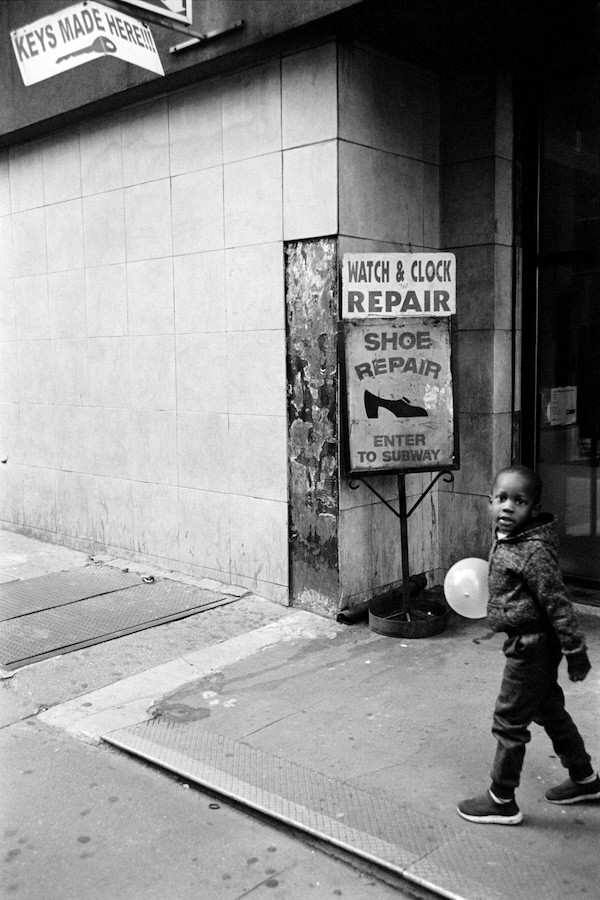

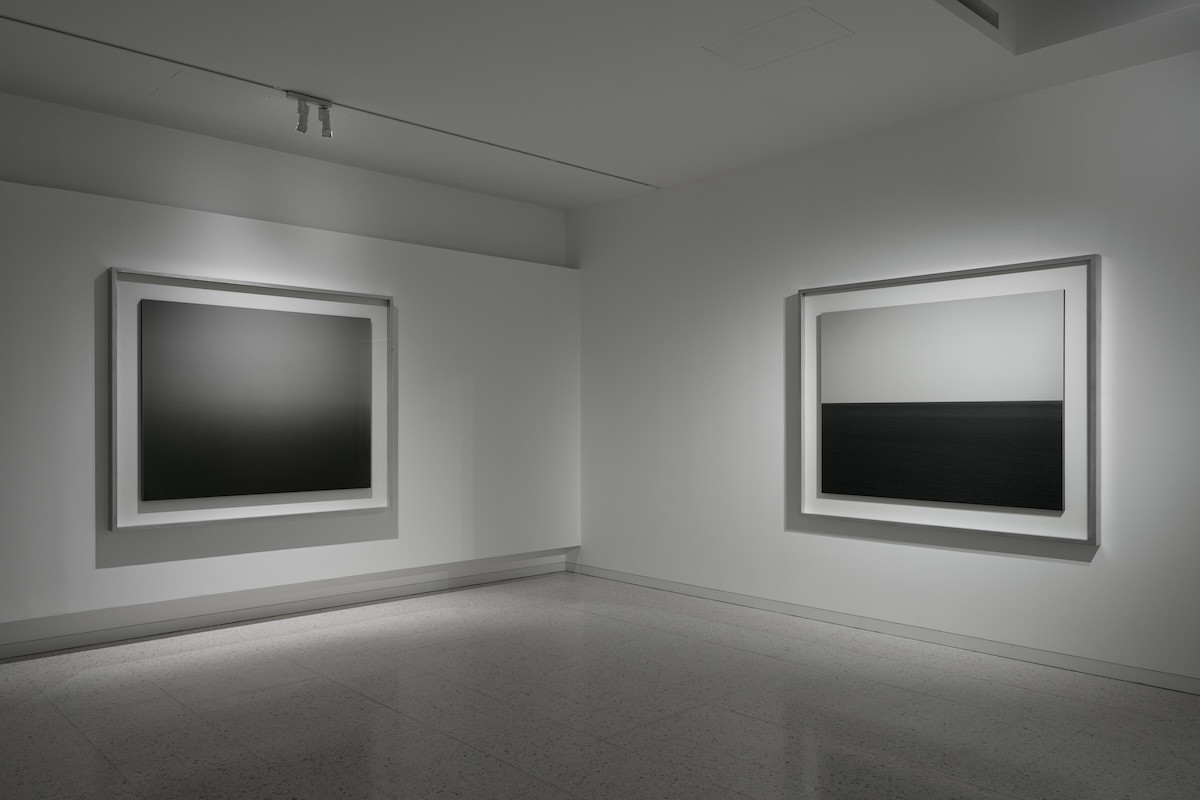

一顆鏡頭,雙面故事

帶著歐洲現場的影像碎片,張雍從斯洛維尼亞回到台灣,5月將配合由麥田出版社發行的第5本文字攝影書《月球背面的逃難場景》,於學學文創舉辦《左心房/右心室—張雍作品2003-2017攝影展》。除了60幅難民作品之外,還帶來包括《她們/They|Ward Nr.02》、《遠方的獵人/Hunters from Afar》、《印度阿舒拉節/Ashura》、以及紀錄家人生活的《雙數/MIDVA》、《第二個童年/ChildhoodOnce More》共13個系列,完整呈現旅歐14年的精華,亦為在台灣有史以來最大規模的個展。

於曲折的展場內行走,彷彿血液流過左右心房,完成一次腦內風景的循環。他說,傳統相機按下快門時,會有一塊鏡面瞬間彈起來,形成「喀擦」的一聲;那千分之一秒中,鏡頭前後的影像重疊在一起,就像同時倒映攝與被攝的雙方,最後才烙印成相片。所以看攝影展,就是同時看見兩邊的故事。他把照片當成電影,自己添加的文字視作音樂,反覆探究,更富滋味。

但從難民驚慌的眼神、黑白舞動的肢體、還有數不清充滿詩意和暗示的照片裡,究竟可以讀出什麼樣的張雍呢?他爽朗一笑,「這要你來跟我講。這是你要回答的問題。」

Info│《左心房/右心室—張雍作品2003-2017攝影展》

地點:學學7樓白色空間/學學3樓美感教室

展期:05/05∼07/23

Text / 歐陽辰柔

圖片提供 / 張雍

【更多精彩內容請見《LaVie》2017年3月號】