「鳥巢築在枯枝中,巢內的雛鳥早已死亡。取出掩埋,嗚呼哀哉。」紀錄片《擬音》的最後,胡定一坐在錄音室,一字一句唸出自己寫下的文字。乍看是如詩般的抒發,卻不自覺對應到他,還有他所處行業的崛起與沉淪。

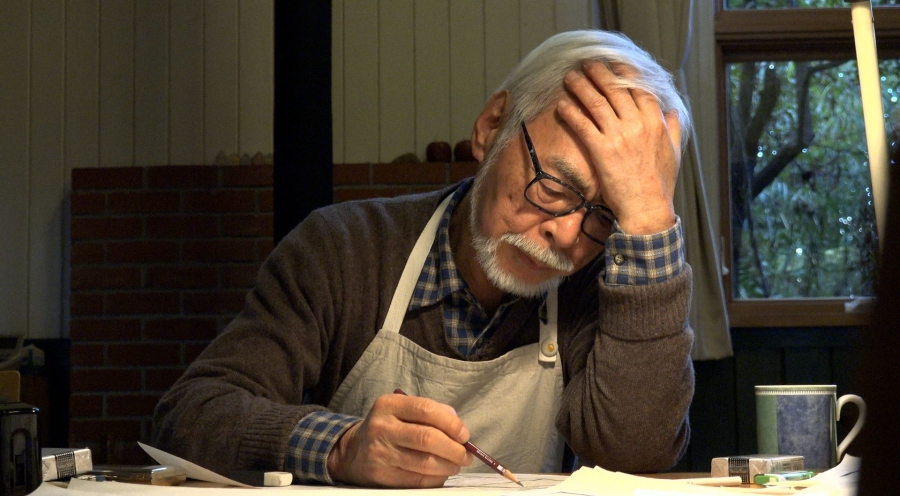

胡定一是台灣國寶級的音效大師,也是中影第二期電影技術人員,論輩份比第三期的杜篤之和第四期的李屏賓都高。但他四十年來始終在幕後奮戰,之所以出現在鏡頭前,讓眾人得以一窺音效工作的奧秘,源自導演王婉柔的意外發現。

「我對電影的幕後這件事一直有興趣。最早找胡師傅,是想幫他做口述史。」王婉柔說,「既然都去訪了,不會只錄音,自己在旁邊架設小相機錄影,結果發現哇,他做(擬音)起來很好看,那種眼神很好看。」

全方位打底的磨練期

相對於胡師傅的老練,王婉柔在紀錄片上其實還算新手。大學時修了陳傳興的電影課,實際畫「羅密歐與茱麗葉」的電影分鏡,或藉畫面判斷高達(Jean-Luc Godard)的鏡頭擺哪裡,讓她跳脫大螢幕的幻象,看見製作的實際面。從英國唸完劇本創作碩士後,2009年隨陳傳興加入「他們在島嶼寫作」拍攝團隊,擔任鄭愁予紀錄片《如霧起時》的製片;2014年晉升導演,首次執導回顧洛夫寫詩生涯的《無岸之河》。

除了島嶼寫作計劃,本身就有意識地培養新一代電影工作者之外,錄像器材的發達,也讓出機拍片得以在5人內的小團隊達成。她身兼數職,扮演包括製片、導演、攝影、訪談等各種角色。也因為有這一段磨練,當又發現嶄新的拍攝題材──擬音師的時候,遂能大膽跳下去執行。

一位匠師,一個產業的起落

胡師傅寡言,心卻柔軟。原本好說歹說都不願受訪,某天王婉柔卻又接到他的電話,說一群小六生會到訪工作室,要不要來拍?欣喜拿到入門券,真正開拍時才知道困難。後製中的電影,片商不願製作過程外流,好不容易談到可以拍攝李崗《想飛》的擬音實況,卻只有五天,而且現場氣氛嚴肅,半點不能重來。「胡師傅錄foley(擬音)時,我們只要發出聲音,他就會瞪。影片先放一次,他就開始murmur,思考要找什麼道具。房間很大,我不知道要把攝影機擺哪邊,而且和團隊不太能用言語溝通。很像一、二、三木頭人,他一停下來我們就趕快換位。」後來緊急再多找來錄音師協助收音,分攤工作,才解決現場慌亂的窘境。

王婉柔形容,胡師傅像一位提供優良食材的職人,把聲音的素材備好,再讓混音師應用。然而,曾經從早到晚有做不完片子的他,卻也隨著中影沒落和國內市場的萎縮,成為被時代洪流遺忘在灘上的孤影。台灣低迷了,中國卻漲潮,片末場景拉到北京中影,受訪的大陸擬音員生氣蓬勃地述說對產業未來的野心,和2015年春天收到資遣通知的胡定一,形成莫大對比。「到後來幾乎是哭著剪完片,因為看到台灣電影產業的興衰。」

讓國產電影的火炬持續燃燒

好萊塢在1950、60年代的全盛時期,導演都一部接一部拍,幾乎沒有休息片刻。在王婉柔看來,那是當一名導演所能遇到的、最夢幻的時代。然而台灣顯然離那種榮景頗遠,導演經常兼作製片,得自籌資金、找演員、喬定一切瑣事。未來該怎麼辦?「台灣其實可以做預算很少的片子,國內就能回本,回本才有人願意投資。這也是陳傳興講的,台灣很適合發展B級片,預算低,又快速開完。」她說,「這還是得回到劇本。像香港的《一夜無明》,只拍十幾天,預算少,單靠演員和腳本。台灣要走這種小而美的東西。而且重點是,這樣才能讓很多人一直拍片。」就像職人不能讓手中的磨刀鈍了,爐火一直在,才能繼續燒出工藝結晶;等待下一次的旺盛,等待像王婉柔這樣年輕的工作者,締造新的電影浪潮。

Info│王婉柔

英國Exeter University劇本寫作碩士,回國後參與島嶼寫作系列《如霧起時》、《化城再來人》製作工作,後執導《無岸之河》。其它作品包括公視《文學Face&Book》作家短片。2017年代表作為音效師胡定一的紀錄片《擬音》。

Text / 歐陽辰柔

圖片提供 / 牽猴子整合行銷

更多精彩內容請見《La Vie》雜誌2017年7月號