「建築雖然很美,但所有發生都有其獨特原因。因而不只是建築本身的美,而是環繞建築周邊的環境及故事,讓它迷人。」無論是大師建築、或是奈及利亞的水上學校、Fogo Island島嶼的在地復興計畫,Iwan Baan所拍攝的畫面中,絕然不僅是建築美學,而是那些生活於其中的人們。建築的完成不是結束,更重要的是「之後」,因為那之後的故事更耐人尋味。

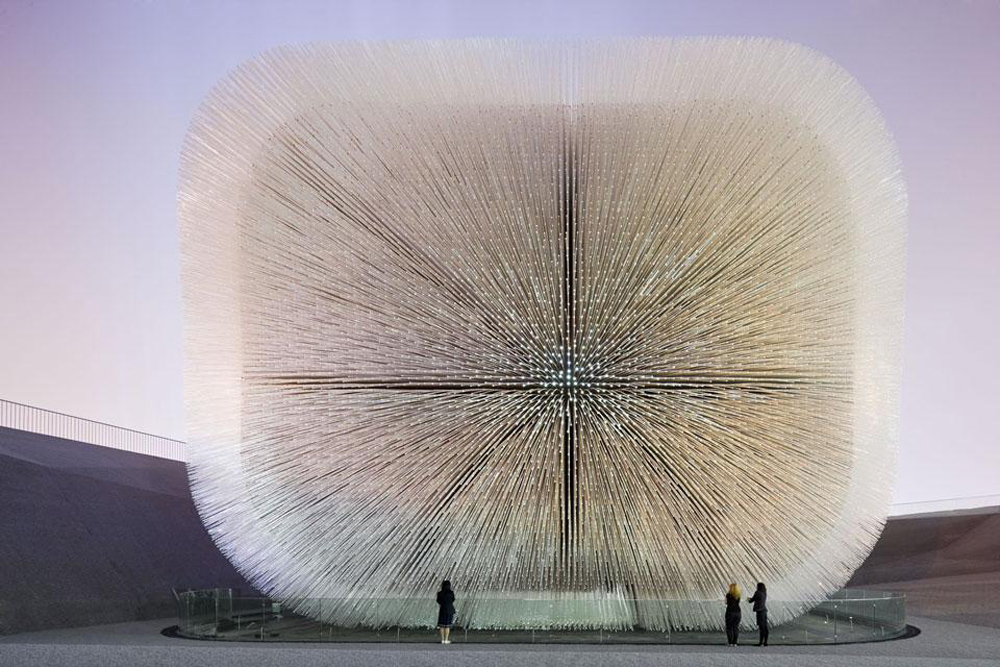

此時的Iwan Baan,或許正在天際之間,俯瞰著某處地景,緊抓著有限的1至2小時,與駕駛溝通,快速飛行至定位,在直升機轟隆轟隆的螺旋槳及雜亂引擎聲中,瞬間按下快門,凝結他心中早已構思好的畫面。

今年42歲的Iwan Baan(後簡稱Iwan),這位出生於阿姆斯特丹市郊的荷蘭攝影師,目前早已是各大普立茲克獎得主、明星建築師的御用攝影師,從實驗風格強烈、挑戰體制的Rem Koolhaas、建築寧靜專注於材質的Herzog&de Meuron、風格輕盈穿透的SANAA、自然有機的伊東豊雄、至關注於中國農村建築的王澍,他們的建築,在Iwan的鏡頭下,沒有過多誇飾、太多後製,只有微調的色彩校正,如實地傳遞建築原有的姿態。

在現今部分建築師與攝影師追隨著讓人驚艷(photogenic)的攝影作品,美化甚至誤導原有空間本質,以吸引網路閱聽者的認同及曝光,Iwan卻反其道而行,他在電話一頭緩緩地說:「這正是我嘗試避免的。我想表達的是與建築與周遭環境及人事物間的關係,而不只是讓建築看起來很完美,這些後製或photoshop讓一切都看起來好人工、作品看起來都很像。」。

「對我而言,如何選擇一個案子,不僅只有建築,還包括當地環境、政治因素、人如何與建築互動、為何這座建築存在於此、我該如何呈現,這些都一直讓我很感興趣。」自始就著迷於紀實攝影的Iwan,認為攝影不因拍攝主體是建築就有所不同,對他而言,攝影始終是透過鏡頭及影像去了解環境、世界、以及存在於此的意義。

進行空拍前,必須要有構圖的想像

「空拍」與「人」,構築了他獨特的視覺語言。「我試圖讓自己像一張白紙般,開放面對所有發生於拍攝時的一切事情。」拍攝前,他刻意不看設計概念、建築立面圖、剖面圖,以免陷於建築細節的沼泥中,而無法察覺在空間中的那隻完整巨象;建築師對於基地多年的理解,有時反而侷限了觀察視角,他選擇抵達基地後,與當地人閒聊、了解當地歷史、四處勘景、尋找獨特視角。

每一次拍攝,他總是帶著Canon相機,一人征戰,不帶助理,想要捕捉被攝者自然的一面,因為一旦建立攝影者與被攝者的權威關係,鏡頭前的人心中難免建立起堡壘,臉上的那層保護自我的薄膜就很難再撕下。

「通常搭乘直昇機拍攝,是拍攝的最後一個行程,因為搭乘直升機拍攝超級昂貴!」他笑著說,「所以進行空拍前,必須要有清晰的想法及創意。」因為昂貴,飛行途中的每分每秒,都不能浪費。在地面拍攝時,必須在腦海中大致建構當地地景,事先想好要拍攝的構圖、取景,前景是什麼、背景又是什麼、透過攝影傳遞的訊息是什麼?這些都是空拍的挑戰。

除了直升機、熱氣球,Iwan也曾有一座他自己笑稱超重的無人駕駛機。但相較於直升機的飛行高度、飛行時間及便利性,無人駕駛機有許多高度及飛行距離的限制,而這些無人駕駛機有時只能飛六公里,高度也不足,很難體現出建築與地景的關係,相較之下,直升機仍是空拍首選。

用鏡頭語言描繪不同大師風格

在Herzog&de Meuron的波爾多運動場夜拍攝影中,Iwan的拍攝精準傳遞建築與地景間的線性關係,場中的聚焦亮光讓空間中的纖細矩陣柱列,呈現出如漂浮般的輕盈感;而在安藤忠雄所設計的直島地中美術館中,透過其鏡頭,巧妙描述嵌於山海之間的幾何量體排列與建築的謙遜,曾經談及建築師們總是讓他自由發揮,而無特殊要求,他又是如何透過鏡頭,描繪這些各自極具風格的建築師呢?

「基本上,面對不同設計案,我採取的拍攝途徑還是相同的,當然觀看作品時,會看到我的攝影語言以及如何描述建築,所以最後呈現的圖片是完全不同的」每一個設計都有它獨特之處,Iwan 在拍攝時,感知建築在涵構中的表現,並體會周邊環繞的人事物的獨特性。他探索的不僅僅是建築的表象,而是為何這樣形式的建築,可以存在於當地脈絡中,而這也是這分工作最迷人之處,如他所言:「建築雖然很美,但所有發生都有其獨特原因。因而不只是建築本身的美,而是環繞建築周邊的環境及故事,讓它迷人。」

從歷史及多元角度思索人與建築的關係

「擁有好奇心,是我認為一個攝影師必須具備的條件。」

然而多年攝影師生涯,過著如空中飛人般的生活,採訪前的這兩星期,Iwan 已經去了四個國家,拍攝了六個計畫,行程依然滿檔,持續探訪新設計,難道不會如已吸滿水的海綿,膨脹到無法再吸收,因為沒有時間沈澱思考所看到的一切,而感到疲累嗎?「所以在拍攝這些建築之外,我也會拍 攝 自 己 的 作 品。」 2012 年 與 Urban Think Tank、Justin McGuirk 一同合作,拿下威尼斯建築雙年展金獅獎的〈Torre David,Gran Horizonte〉,更體現著他關注於人與建築的關係。在委內瑞拉首都卡拉卡斯,70% 的人居住於貧民窟中,許多建築是自行建造、自行統籌,「當我行走於這座高達 45 層樓的高樓,沒有電梯、沒有任何基礎設施,就是一個建地,是一個非常艱困的環境,但這裡的人們卻在此建立了一座垂直城市,對我們而言很不尋常,對他們而言,卻再尋常不過。」。

Iwan 透過這些計畫,從不同角度思考建築,在另一個展覽計畫《非洲當代化》(African Modernism)中,他斷斷續續花費約 2~3 年時間,來回飛行於 5 個國家,拍攝自 60 年代以來的現代建築,藉此探索非洲是如何面對西方引進的當代化思想,又是如何依此形塑城市?然而對照著巴西國寶級建築師Oscar Niemeyer 在現代化進程中,留下內化於國家記憶之中的經典建築,這些在特定時間產生的非洲當代建築,在當時也象徵著新開始,如今卻已被歷史大川侵蝕。Iwan感嘆的說:「很不幸的,許多建築現在的狀況都很不佳,當我在拍攝這些衰落的建築時,當地人們不斷詢問說為何要拍這些建築,這段歷史好像被遺忘了。」。

行遍全球的 Iwan,也曾經到台灣拍攝伊東豊雄台中歌劇院及台大社科院,好奇他如何觀看台灣的城市肌理呢?他說:「台灣的城市目前仍持續成長中,我覺得比較挑戰的是如何找出台灣的獨特性並保存它。」。

Iwan Baan簡介

2005 年與 Rem Koolhaas 的一次會面,讓他走上了建築攝影之路,如今更成為各大知名建築師喜愛合作的御用攝影師,曾與 Rem Koolhaas、Herzog& de Meuron、Zaha Hadid、SANAA、伊東豊雄、藤本壯介、王澍多次合作,曾榮獲 Julius Shulman 攝影獎、是在當代建築領域最有影響力的百大攝影師之一。

除了攝影建築外,Iwan 也持續拍攝與建築的相關議題,包括榮獲 2012 年威尼斯建築雙年展金獅獎的〈Torre David / Gran Horizonte〉、或是《非洲當代化》展覽。

必備的器具

工作時必備的相機是 Canon EOS 1DX Mark Ⅱ相機,我很希望可以帶著攝影機到處探索,且盡量不要被被攝者發現我是攝影師,才能捕捉自然的一面。鏡頭部分,廣角鏡頭對於拍攝建築是很重要的,不過當然也有各種不同鏡頭,端看要呈現的空間、想透過影像傳達的是什麼。

文/彭永翔