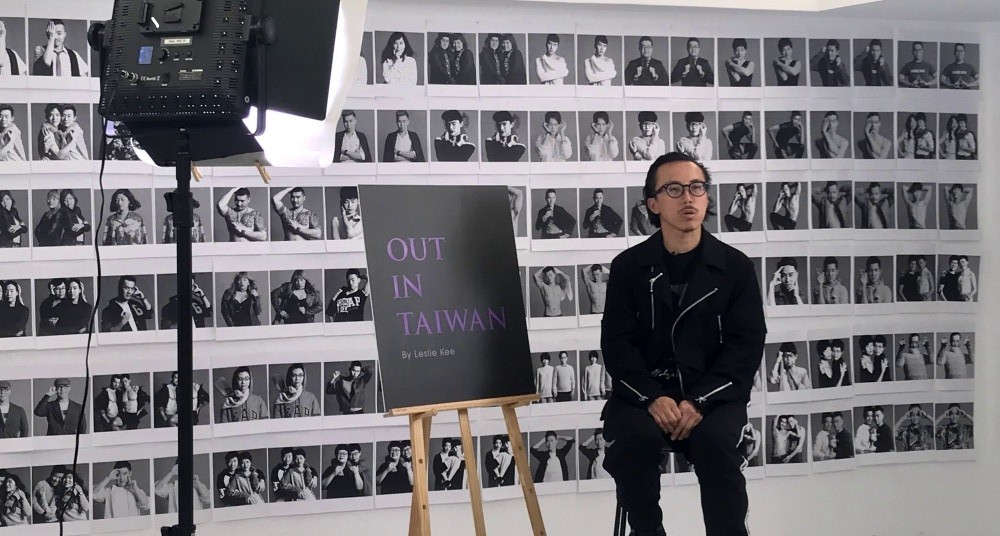

Energetic,是最能代表國際級攝影大師Leslie Kee的絕佳形容詞。行程滿檔的他,選擇在2018台灣同志大遊行前夕,以實際行動力挺,在短短14個小時內完成「OUT IN TAIWAN」攝影計畫,用鏡頭捕捉台灣LGBTQ族群眾生相。

儘管一夜未闔眼,甚至在拍攝工作後幾小時內便得接受訪問,但絲毫看不出Leslie Kee的倦容,即便身為女神卡卡(Lady Gaga)、瑪丹娜(Madonna)、濱崎步等超級巨星的御用攝影師,然而個性爽朗的他,對待每個人都像是遇見老友般,充滿令人難忘的熱情。總是當空中飛人穿梭各大城市,Leslie早就飽覽各式繁華榮景,然而在眾人稱羨的閃耀一面背後,他最想做的其實是如何通過攝影作品與這個社會有所聯繫對話,於是選在2015年率先開啟「OUT IN JAPAN」攝影計畫,並陸續走訪亞洲其他城市,最新一站則是來到與他頗有淵源的台灣。La Vie也在此難得機會下與攝影大師面對面,請他分享拍攝緣由與甘苦談。

從原先預想拍攝50人,到後來100人,甚至最終定下5年間拍攝1萬人的目標。Leslie Kee笑說「真是瘋了」,如此費力的企劃,他卻做得甘之如飴。在這20載攝影生涯中,他一直都想為LGBTQ族群做些什麼事,過去在紐約定居時的經驗,他直言確實開了他的眼界,很衝擊又很新鮮,當時圍繞在他身旁,各式才華洋溢的歐美藝術家都是LGBTQ,然而他們從不避諱談論自己的性傾向,大方擁抱自己外,更引以為榮,這與大多亞洲LGBTQ創作者必須躲躲藏藏的現象大相逕庭。然而隨著近來亞洲平權議題發酵,加上2015年東京渋谷率先認可同性伴侶可領到官方等同「結婚證書」的「伴侶關係證明書」(パートナーシップ証明書),他立即意識到,這是水到渠成的好時機,於是立即展開攝影企劃。

對他而言,「OUT IN JAPAN」計畫是提供日本LGBTQ族群一個出櫃的平台,在這裡他們可以不畏懼任何眼光做自己,消弭一切歧視、傷痛,用鏡頭紀錄下最能象徵自我與勇敢的面貌。「其實這個想法早在我腦海裡醞釀許久,只是一直沒有成形,但當2015年渋谷發表這項宣言那天開始,幾乎可以說是同一天,就訂下了這個企劃。」Leslie說道,從那之後3年時光過去,這項計畫也從日本拓展至海外,先是新加坡、再來台灣,當面對多數只有一面之緣的人們,他表示即使短暫,但每個人對他而言都是珍貴的存在。

他表示相片中的姿勢,並不單單只是姿勢這麼表象而已,而是一種類似自我宣言的表徵,「我想拍出他們最純粹的內心,能夠彰顯他們的存在感與特別的靈魂。」,他認為OUT IN ASIA系列除是幫助這些LGBTQ族群者釋放自我外,也是他找到自己身為一名藝術家或攝影師的「代表作」。

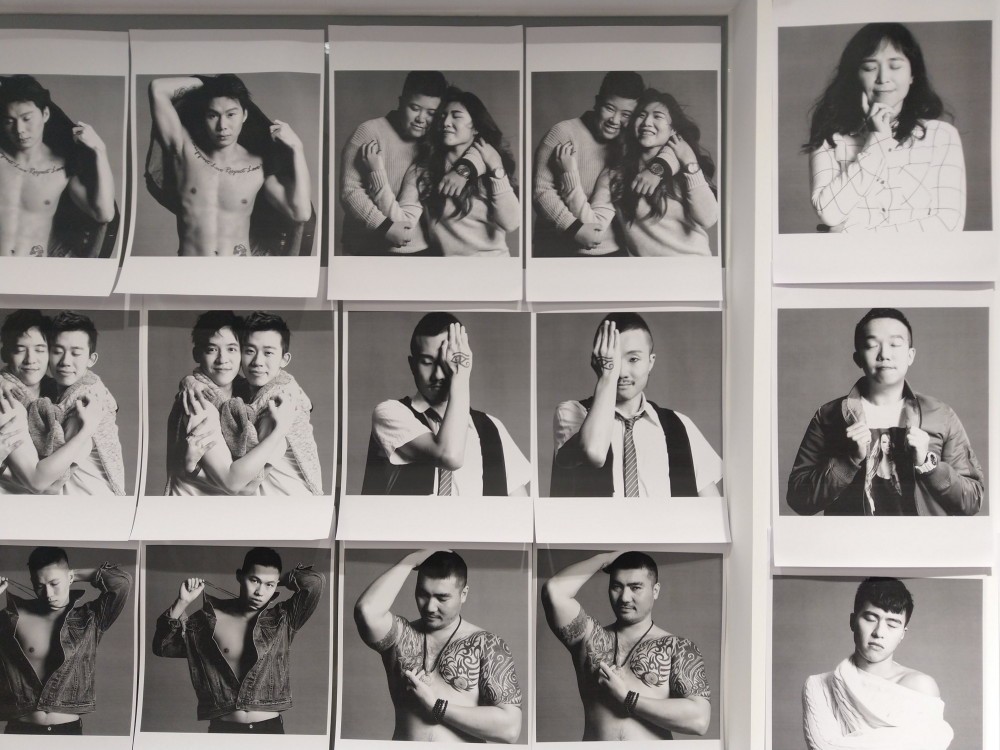

在設定上,每組照片皆以一張睜眼、一張閉眼為主,他認為眼睛是一個人的靈魂,閉著眼看似封閉自我,但其實關起來遠離社會既定框架與紛爭耳語,「那一刻他們是最自由的,更像是一種內化的沉澱。」;而睜開眼則宣示了他們堅毅、無所畏懼並要活出自我的出櫃宣告。色調上,Leslie Kee選用了黑白取代彩色相片,用永恆的質地與質感,淡化了每個人的膚色與身上衣服的顏色,象徵「平等」精神。

前後籌備不到一個月時間,「OUT IN TAIWAN 」通過網路號召,在短時間內招攬了超過200組同志情侶、名人等不同彩虹光譜的朋友齊響應,在14小時馬拉松式拍攝過程中,Leslie Kee並非只是快速地按下快門鍵而已,他得發揮專業攝影師的一面,也得用他那敏銳的視角,為這些勇於分享的酷兒們演繹一段精彩故事,「幾乎百分之98的人都在發抖,但每個人對我來說,都是最獨一無二的光,我喜歡和他們溝通,無論多麼微小的細節,都可望成為我的靈感。」。

當問及有無印象深刻的參與拍攝者,他笑答:「每一個人我都有印象,我是真的打從心底去聆聽他們的故事」,採訪到一半,他開始走向那些人物肖像牆前,指向一對擺著如小學生靦腆姿勢的女同志教師情侶,也說著穿上同一件衣服的男同伴侶,抑或是特地裝扮成古代嬪妃的男子,「我腦海中牢牢記著每一張我自己所拍攝過的面孔,甜蜜的、哀傷的,還是瘋狂的,都將成為我工作時重要的養分。」。

OUT IN TAIWAN目的是鼓勵社會對於想對家人、朋友或同儕出櫃的LGBTQ展現接受與包容。除了已拍攝的日本、新加坡與台灣外,明年Leslie Kee也預計前往泰國,拍攝OUT IN THAILAND攝影計畫,他期許能用自己的力量,經由每位LGBTQ族群朋友的彩虹能量,化身足以撼動世界的美麗光芒。

Leslie Kee攝影談

La Vie:在20年攝影生涯中,您是如何保持對攝影的新鮮感?

一直以來,熱情從來沒少過,唯一不夠的大概是時間。我腦中總有好多靈感,有太多的事想執行。幾乎除了生病外,我是完全沉浸在工作中的,週遭的人都稱我像個「瘋子」。

若要說最累的,大概是挑照片吧(笑)。

La Vie:會否回顧過往作品?

基本上我不太會回看過往的作品,但偶爾辦展覽的時候,當看見作品又再次被展示,回憶確實會湧上心頭。

La Vie:除了人像攝影外,裸身在您的攝影作品中,也是相當重要的一個元素,您希望通過影像傳遞怎樣的訊息?

在西方國家,裸身攝影一直都是既有的創作方式,我在2003年開始有以裸體為主的攝影項目,人出生的那一刻本就是裸體,但礙於社會習俗與條約,反而讓身體封閉起來。

不過經歷過2013年在日本的事件後,直到今日,情況似乎沒有更開朗,反而越趨保守。裸身攝影我一直都有在努力執行的事項,只不過沒有公開展示而已,當然,我可以選在歐美辦展,但那對他們而言那幾乎是稀鬆平常的事,若不辦在相對保守的亞洲,好像就沒那麼有趣。

La Vie:影響自己攝影生涯的重要關鍵點?

以前到印度、尼泊爾的自助旅行啟發了我很多,當時所感受到、觀看到的,讓我對於生存、人生有了不一樣的體悟。或者說那幾年給了我足夠時間去思考人生,無論是在哪個國家、城市,總括地球上每個角落,每個人或每件事都有原因。就像這次的計畫一樣,在命運中注定有該被推動的時刻。

La Vie:除了繼續完成「OUT IN ASIA」系列攝影外,還會想挑戰哪些計畫?

希望能夠好好拍一部電影,對於社會有所關懷,除了LGBTQ議題外,也想專注在窮苦國家被忽略的話題或是不平制度。

Leslie Kee 紀嘉良

出生於新加坡,是國際知名的時尚/藝術/名人攝影師之一,也是電影導演,合作過的國際名人包括瑪丹娜、碧昂絲、Lady Gaga、Cindy Crawford、Pharrell Williams、Kate Moss和Jennifer Lopez等,拍攝過的雜誌封面、CD封面和電影海報更不計其數。他長住在日本,Out in Asia系列是Leslie從2015年開始的計畫,先從日本出發,到各地拍攝LGBT族群,2018年首次到新加坡和台灣拍攝。

OUT IN TAIWAN 攝影展

時間:10/27-11/4 12AM to 9PM

地點:台北市萬華區內江街41號2樓 (日常經典門市二樓)

Text:Ian Liu

圖片:GagaOOLala