「我希望通過自己的藝術創作,讓這個世界能更更充滿希望與和平。」草間彌生說道。活了人生90載,圓點女王的一生如同她的畫作般,充滿無限想像,然而在她絢爛鮮豔的作品背後,卻也藏著多年黑暗憂鬱的心路歷程。從小因為目睹爸爸偷情大受打擊,而寄情於繪畫創作中,到從保守日本山縣小城,飄洋過海赴紐約打拼,草間彌生一路走來艱辛又備受爭議,然而如今的她揮別過昔日陰霾,成了當今世上最具聲望的藝術家之一。

關於她的故事紀載不少,但官方首肯承認的紀錄片《草間∞彌生》(Kusama:Infinity)倒是頭一回,在美國當代知名女性導演希瑟冷次(Heather Lenz)執導下,讓我們得以跟著這位頭頂紅髮的藝術大師,一起回溯她不凡創作路。只見電影哩,草間彌生對著鏡頭表白揭露一段影響她一輩子,源自童年的創傷史,兒時目睹父親出軌,加上對於丈夫不忠感到沮喪而生氣的母親,在她身上所釋放的龐大壓力,令她只能靠著畫作來紓壓,然而母親總搶走她畫作的行為,卻又在她心中種下另一顆痛苦種子。

由於長期緊繃的精神壓力,間接遂使草間眼中看出去的世界,總是隔著一層斑點狀的網,如此錯覺卻也造就了她最引人津津樂道的圓點,以及無限的網創作元素。在那個保守的年代,草間彌生一心想要成為崇拜美國女畫家喬治亞歐姬芙(Georgia O'Keefe)那般的偉大藝術家,受其鼓勵下,她毅然決然直奔紐約朝太平洋另一岸打拼。她是天生的藝術家,可惜在1960依舊保守、仍舊男性強勢的年代,要想以女性藝術家出頭何其不易,加上其多次的創意理念,疑似被其他藝術家所挪用,種種壓力來源加上沮喪之情,讓本就偏執的她一度跳樓自殺。

她的「美國夢」一夕之間崩裂,加上在美國期間所做的裸體抗爭事件,被家鄉日本視為可恥笑話,讓她成了惡名昭彰的「醜聞女王」。在身心俱疲下,她選擇回到日本,自願住進療養院,漸漸被世人淡忘。她有成名的本事與才華,然而在漫長的歲月裡,並沒有得到她應有的認同。好在1989年,正滿60歲的草間彌生,受女性藝術家兼策展人Alexandra Munroe之邀,重回紐約國際當代藝術中心舉辦《草間彌生回顧展》,再度讓人見識到圓點女王的風範。而1993年更代表日本參加威尼斯雙年展,洗去了過往澆在她身上的汙水,成了在國際藝術界具指標性的日本藝術大師。

以下五個在草間彌生藝術生涯不可忽略的殿堂級藝術展,不但能看見草間的藝術人生也看到她的孤傲與孤寂,她的圓點像是病毒,一點一滴,早已逐漸緩慢地滲透你的生活。這是草間彌生,世界的普普女王!

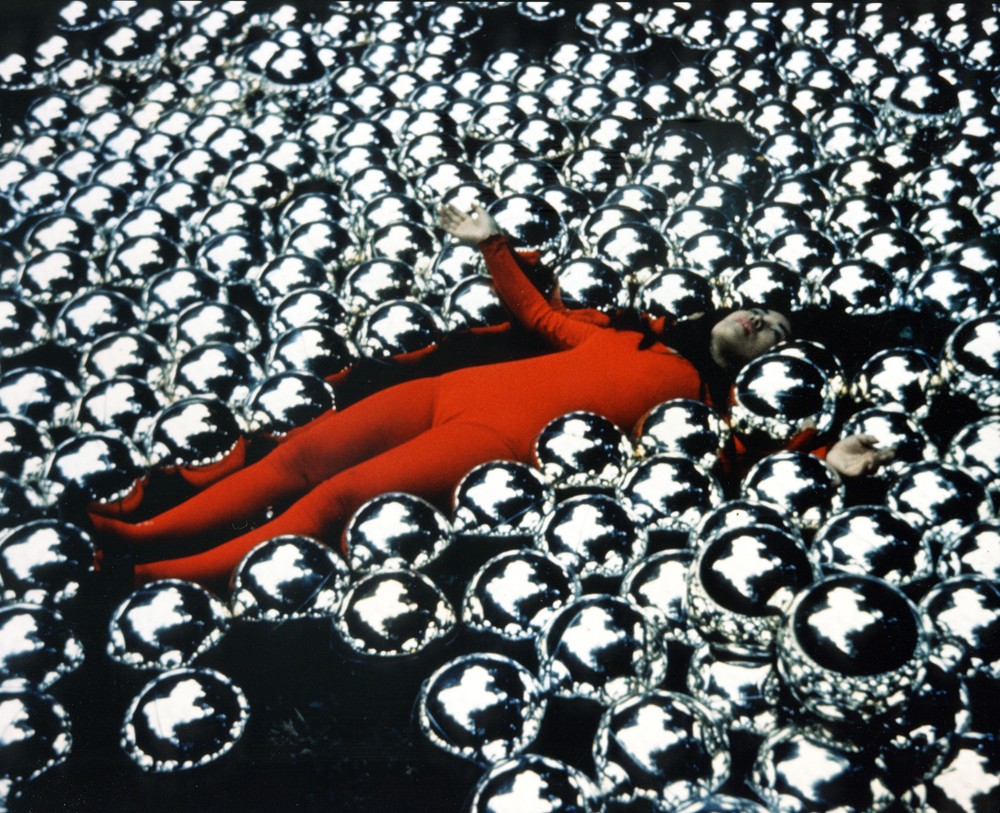

1、1966 《自戀花園》(Narcissus Garden)

「自戀花園」(Narcissus Garden),是這個展覽的名稱,在認識草間的各項藝術作品時,無法忽略的是她那澎湃洶湧的對自身的迷戀,也許是鑿因於兒時的受虐經驗,讓草間幾近「瘋狂地」迷戀自己,崇拜自己。這個在1966年陳設於第33屆威尼斯雙年展(La Biennale di Venezia)的作品,儘管是草間彌生不請自來,然而一路延伸到Regent運河的1500個鏡球,卻因為鏡面意外地與參訪者有了即時性的連結,參訪者自身也可以是展覽的一個陳設,浮橋下的河面浮動著1500個鏡面的球,那就好像是在水面上鋪陳的一大片銀色金屬地毯。

金屬球雖然看起來像鋼鐵般沉重卻又意外地輕浮,當微風吹拂,球體也隨之舞動、彷彿有生命般推擠、旋轉,重新排列。之後草間在展覽期間以2美金的價格販售鏡球而遭受阻止。從那一刻起,普普藝術的浪潮正式在全世界展開。

2、1966 《無限鏡屋》(Infinity Mirrored Room, LOVE FOREVER)

草間彌生最為出名的是「鏡屋」的展覽,那是一個能夠瞬間將觀者吸引深陷草間彌生世界的一個裝置型藝術展覽。談起這個展覽的雛形是草間彌生在1965年於Castellane Gallery的展覽「Infinity Mirror Room─Phalli’s Field」。展覽中以陽春而簡單的四面大片鏡飾相互對照,無限反射,而草間本人則站立於正中央,所有在地上而立的、倒下的、斜倒的白底紅點條狀物,有意無意地象徵著人體生殖器官。佇立於其中的草間,身著一身鮮艷紅衣,充滿無垠視覺的空間,也成了其著名「無盡的愛」裝置藝術的雛形。

次年1966年,草間彌生同樣在Castellane Gallery舉行裝置藝術展覽「Infinity Mirrored Room─Endless love」(無垠鏡屋─無盡的愛)。草間曾經說過,圓點無法單獨存在,圓點與圓點的連結之間,形成了網,而網之間則形成了空間,之後則是無盡無垠的宇宙。圓點無法單獨存在,人也是。當圓點象徵人,點與點之間的連結,則理所當然是愛。「Endless love」(無盡的愛),是一個只有窗口,由鏡面構成的小屋,從小型方正的窗口看進去,房間中間是變化著顏色的燈,以六個鏡面來成立這個六角形的房間。

當燈所投射的圓點被無限地反射,小屋遂變成一個無垠無界的世界。觀者的臉和窗口就像是飄浮在這個小宇宙的邊界,映照在這無限變幻的圓點下。進到了這個鏡面小屋,彷彿可以感同身受草間彌生因童年受虐染上的精神官能疾病,所見一切都染上一層圓點,頃刻之間,可以真切感受到她絕望的孤立和強烈的迷失感。

3、1994 《南瓜》(Pumpkin)

草間彌生出生於1929年,她在1957年移居到美國,並在之後成為積極的反戰和平份子。在紐約參與裸體反戰示威時,曾將她視為愛的象徵──「圓點」,繪於許多裸體男女之上。希望將愛與和平的訊息散播出去。

在二次大戰期間,糧食極其缺乏,而價錢低廉、易生長、營養價值高的南瓜就是二次大戰期間的日本人每天主要的食物。所以日本人對南瓜有極其特別的情感。而在草間彌生的眼中,每個南瓜的條紋及形狀各有不同、千變萬化,南瓜意外地也與她的創作理念相同──在黃色的畫布上,點與點之間連結,有了線條、有了空間、有了自成的一個小小宇宙。在四國的直島上,佇立著兩個「草間流」南瓜,一黃一紅。黃色的大南瓜靜靜地佇立在海邊,與大海的湛藍有了最鮮艷的配色,偶爾有孩童在中空的南瓜嬉戲玩耍,啊,那正好是一個玩捉迷藏最好的堡壘基地呢。藝術與平民生活的緊密連結──這裏是草間彌生藝術品中最華麗的展演場幕。

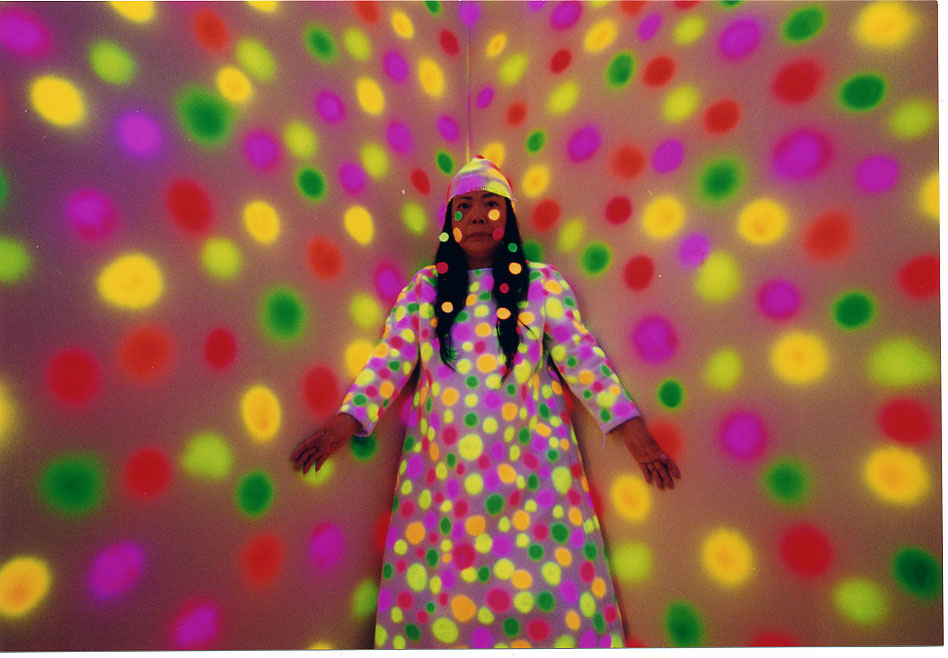

4、1999 《圓點執念》(Dots Obsession,Performance)

儘管一路走來的藝術路不易,然而草間彌生幾乎與圓點畫上等號。她對圓點創作的自我剖析:「自從我童年時期,我就喜歡這些週而復始循環的圓點,經過幾十年來,圓點被重新創造了,透過那些連結網、多種型態的油畫、雕塑、表演和藝術裝置。它們的確更自在地移動到型態和藝術形式上的天堂。圓點曾經教導我證明我的生活,它們散播繁殖的愛在宇宙,而且喚醒我心中的高空。這是個不可思議的圓點迷戀。圓點甚至和藝術在我的夢中一起玩耍,一個我愛至深的藝術。」。

在1999的Dots Obsession中,草間本人進入展場,讓她心中象徵星星、月亮、太陽的圓點在她身上展演藝術,那就好像所有的愛在她身上,而她也如此迷戀自己。之後的Dots Obsession展覽蛻變為以大型裝置藝術展演,並以紅底白點為主,同時利用不同的軟材質以及與大自然的空間結合,展演出圓點象徵的愛、宇宙、連結網、自我繁殖的多種意涵。

5.2007 《Hello, Anyang with Love.》

草間彌生1957年移居美國,1973年自願回日本接受長期性的精神治療。草間彌生一生只談過一次戀愛,在紐約旅居十六年的她,其中十年與作家Joseph Corn同居,兩人從來沒有性生活,因為他們覺得性是浪費時間的。因為她總是缺乏人類的朋友,所以她選擇和動物以及植物做朋友,草間彌生向牠們敘述自己的苦惱,討論自己的幻境。

在2007年的《Hello, Anyang with Love.》中草間彌生將自己譬喻為花朵,並有以下的自我註解「在白雲密集的藍天下我的腳邊有五隻狗,我想要睡眠直到盡頭。即使這五隻漂亮的狗喚我起床,並叫喊著『Hi,Hi』,我也會繼續沉睡直到我感到快樂的那一刻。所以,讓我一個人吧,直到燈光展開,我在等待一份給我的愛。」。

在鮮豔、活潑甚至可稱「可愛」的藝術創作下,隱藏的是草間彌生濃濃的孤寂。

文:裴惟信、Ian Liu

圖片提供:Yayori Kusama Studio