也許你仍然沉浸或懷念2018年,不過無論去年你過得快樂還是悲傷,且讓我們持續往前,眼朝前方明亮的康莊大道昂首闊步邁進。然而計畫還沒排,甚至不知從何下手嗎?若你是位藝術迷,那可千萬別錯過台北市立美術館今年預計推出的多元展覽!

2018年經歷9個月休館的北美館,這幢裝載滿滿藝術能量的白色方盒子,跨過2019年後正式邁入35歲,近日也搶先公開2019年度展覽計畫,規劃包含兩大重量級藝術家回顧展、數檔中堅藝術家個展及新銳藝術家申請展、兩大國際機構交流展、一檔東亞繪畫史研究展,以及2019年的全球藝壇盛事「威尼斯雙年展台灣館」,展現北美館全方位重啟續航的飽滿力量。

大師回顧與藝術史策展

首季延續「2018台北雙年展」與「2018臺北美術獎」兩大當代藝壇關注展覽,揭開年度序幕。緊接摺,兩大重量級藝術家回顧展與東亞繪畫史研究展覽無疑是眾所期待的亮點,兩大回顧展分別在安排在年初及年末,《行者.天上.人間—于彭回顧展》將接棒台北雙年展在3月底展開,年中7月由台灣策展人王品驊與南韓策展人文貞姬(MOON Chung-Hee)合作策展《她的抽象—戰後東亞缺席的女性抽象藝術史》, 12月則將有董陽孜回顧展,期望透過大師回顧與藝術史的系列策展,為台灣的藝術書寫留下檔案、立下里程。

藝術家于彭生於1955年、於2014年辭世,在近60年的人生歲月中留下大量的創作、留給人們無盡的懸想。于彭回顧展將由策展人吳超然操刀策劃,展名引自李後主《浪淘沙》詞句中「天上人間」之慨嘆,結合于彭自詡為「行者」的生命期許,貫穿策展命題。7月檔期將展出《她的抽象—戰後東亞缺席的女性抽象藝術史》,由南韓策展人文貞姬與台灣策展人王品驊共同策劃,聚焦二戰後東亞女性藝術家抽象繪畫,補寫近現代藝術史中女性藝術家篇章的缺頁,展出台、日、韓三地各大重要藝術機構典藏女性藝術家抽象繪畫作品,鋪陳東亞繪畫藝術中缺席多年的觀點與脈絡。

身為台灣書法大師的董陽孜,即使已年過70載,但其持續展現驚人的豐沛創作動能,不停在水墨筆意與書寫媒材上探索更多可能。本展極為難得首次以回顧展的形式呈現董陽孜作品,藝術家創作的歷程與轉變將完整呈現在國人面前。本次展覽北美館將展出珍藏多年的重要館藏《九歌》;《九歌》完成於1993年,作品全幅橫寬超過12米,磅礡氣勢鉅作將顛覆觀眾對於水墨的既定想像。

國際藝壇中堅交織多元豐富創作語彙

除了重量級前輩藝術家回顧展,北美館也策劃了多檔中堅世代藝術家個展與策展交流,包含來自盧森堡的藝術家謝素梅(Su-Mei TSE)、日本視覺聲光藝術家池田亮司(Ryoji IKEDA)、泰國錄像藝術家阿比查邦.韋拉斯塔古(Apichatpong WEERASETHAKUL),共同交織開放語境的展覽場域。盧森堡藝術家謝素梅創作歷程穩健、創作成果質量兼具,包含錄像、繪畫、雕塑、裝置等多樣媒材均為她所擅長的創作語彙。謝曾在歐、美、亞洲各地舉辦過多次個展,更曾多次獲得國際大獎與重要展覽的肯定。

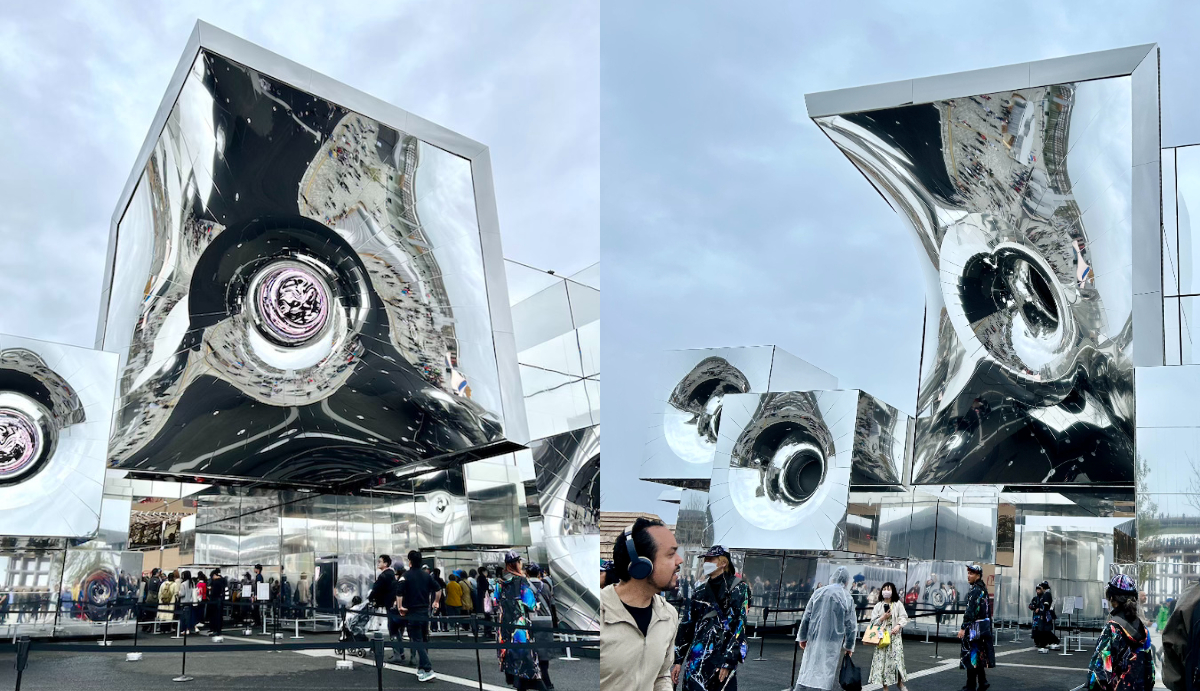

2019年4月展出《謝素梅:安棲》,以個展形式展出她多年創作研究的成果,並將帶來她為本次展覽創作的全新作品。日本藝術家池田亮司是活躍於國際藝壇的知名電子作曲家與視覺藝術家,其創作運用數位演算法融合聲音、視覺、物理現象,打造感染力強烈的音像場域。

泰國藝術家個展「阿比查邦.韋拉斯塔古:狂中之靜」由資深泰國策展人Gridthiya Gaweewong為國際獨立策展人協會(ICI, Independent Curators International)策畫,展出泰國導演/錄像藝術家阿比查邦錄像作品。阿比查邦被譽為「東方第一魔幻寫實名導」,2010年以作品《波米叔叔的前世今生》榮獲第63屆坎城影展金棕櫚獎。本次展出其10件錄像裝置、7部影片,以及相關系列作品共20餘件,以強烈的影像敘事風格帶來獨特的展覽呈現。

跨國機構交流

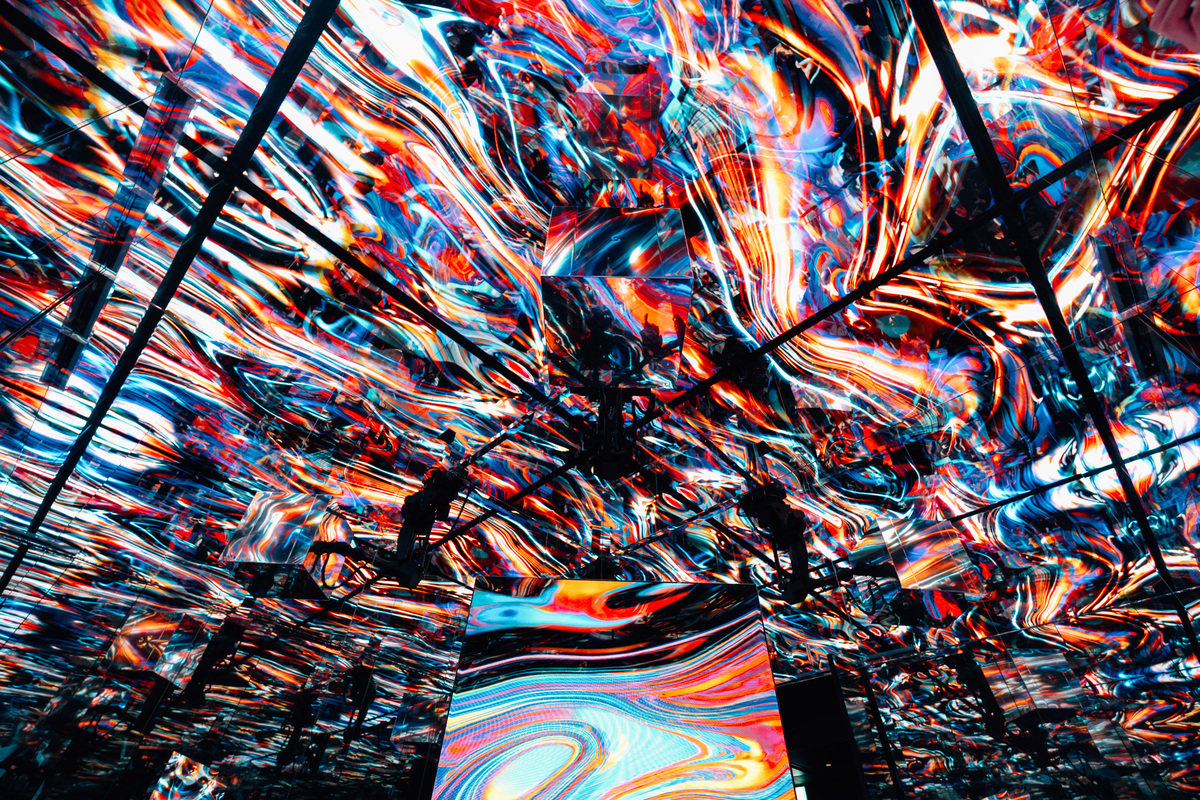

北美館的國際交流除了引介重要藝術家來台展出,與海外藝文機構及策展交流互動亦高度密切:2019年將先後於4月與法國里昂國立音樂創作中心(Centre National de Création Musicale, Lyon, France)、11月與澳洲博斯當代藝術中心(PICA, Perth Institute of Contemporary Arts, Australia)合作展覽。本次與里昂國立音樂創作中心合作展覽《樂動:光與聲的詩》,由該藝術中心總監詹姆斯吉魯東(James Giroudon)策劃,集結24位國際藝術家,展出音像裝置作品,透過聲響與影像的結合呈現,將帶給觀眾視覺與聽覺共感共構的獨特體驗。

11月與澳洲博斯當代藝術中心的合作計畫緣起於台北市與博斯市1999年締結的姊妹市盟約,2019年雙城友誼正式邁入第20年,台北與博斯的兩座市立美術館將在此難得機會展開策展交流,兩座美術館將指定策展人代表館方前往友館進行在地研究,並將在當地汲取的研究成果帶回館內進行策展,運用觀點的交流,取鏡不同脈絡視角照見自身文化熟悉卻陌生的再詮釋。

揮灑海內外藝壇舞台

今年北美館國際交流的最大重點「第58屆威尼斯雙年展台灣館」將在義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸舉行。代表參展藝術家鄭淑麗、策展人保羅‧普雷西亞多(Paul B. Preciado),選定展名「3x3x6」,展出鄭淑麗以台灣館場域進行全新創作之同名作品,以其擅長的複合媒材創作手法,結合影像、裝置、電腦運算等跨域創作語彙,打造出歷史與當下、虛擬與現實世界互融的情境,聚焦探討藝術家與策展人共同關注多年且近年受到社會廣泛討論的網路與性別議題。

未來一年也是台灣新銳藝術家各擅勝場的一年,北美館內將有張碩尹、李明學、侯怡亭、倪灝、黃華真、吳權倫、張般源、陳郁文共8位藝術家先後在館內展出個展。此外,2016年臺北美術獎首獎得主黨若洪將於2019年8月重返北美館舉辦個展,與各界分享他在得獎後兩年來的創作歷程與收穫。

2019北美館展覽亮點

行者.天上.人間—于彭回顧展

2019.03.30-06.30 【2樓2A、2B展區】

藝術家于彭出生於1955,過世於2014。在短短不到六十年間,他留下了大量的作品與令人無盡的懷念。「行者.天上.人間—于彭回顧展」自2014年于彭辭世之後開始發想籌備,迄今開展將近五年。策展人吳超然為了籌備本展拜訪超過五十位于彭生前的友人、收藏家,精選于彭的素描、水彩、油畫、版畫、書法、水墨與陶瓷的將近150件作品展出,以不同主題結合時間軸的概念將全展分為八大主題,呈現于彭的藝術生涯與歷程。

于彭在世時作息日夜顛倒、布衫草履打扮,身居鬧市裡的庭園古宅,過著近乎傳奇式的生活。然而,策展人吳超然特別強調,本次展出並非企圖突顯于彭的傳奇色彩,而是希望透過藝術史內部傳統與藝術史傳統之外的影響,來理解于彭的創作意識來源,真切地認識這位藝術家與他的創作脈絡。

樂動:光與聲的詩 Musica Mobile, the Poetics of Sound and Movement

2019.04.13-07.14 【1樓1A、1B展區】

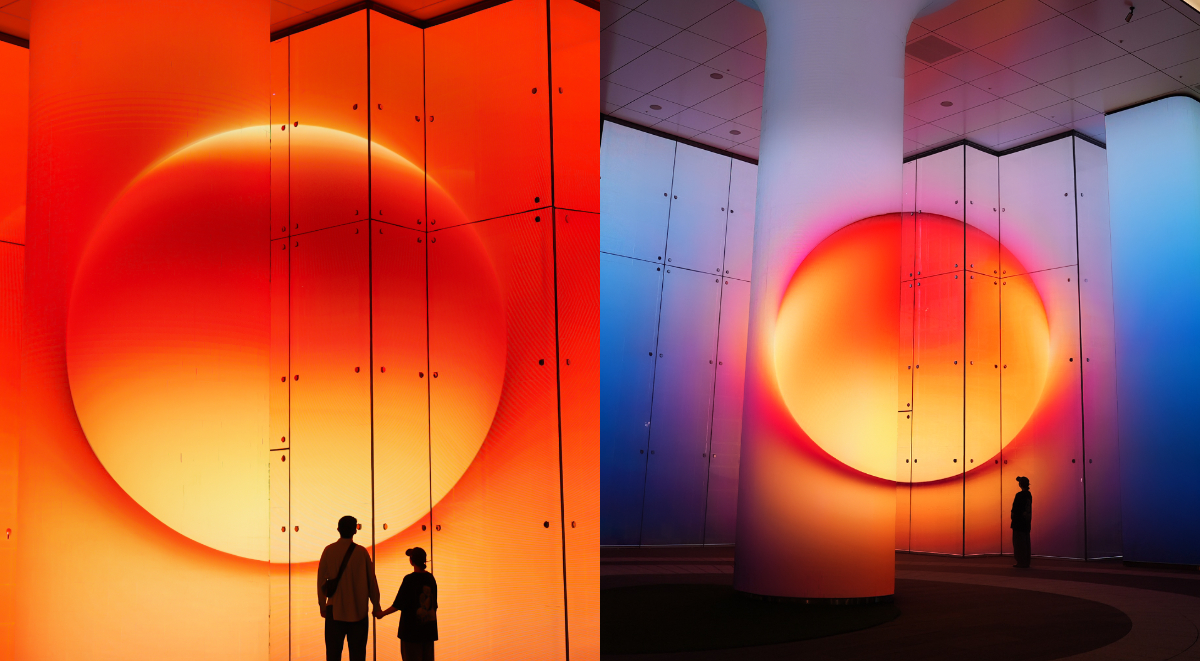

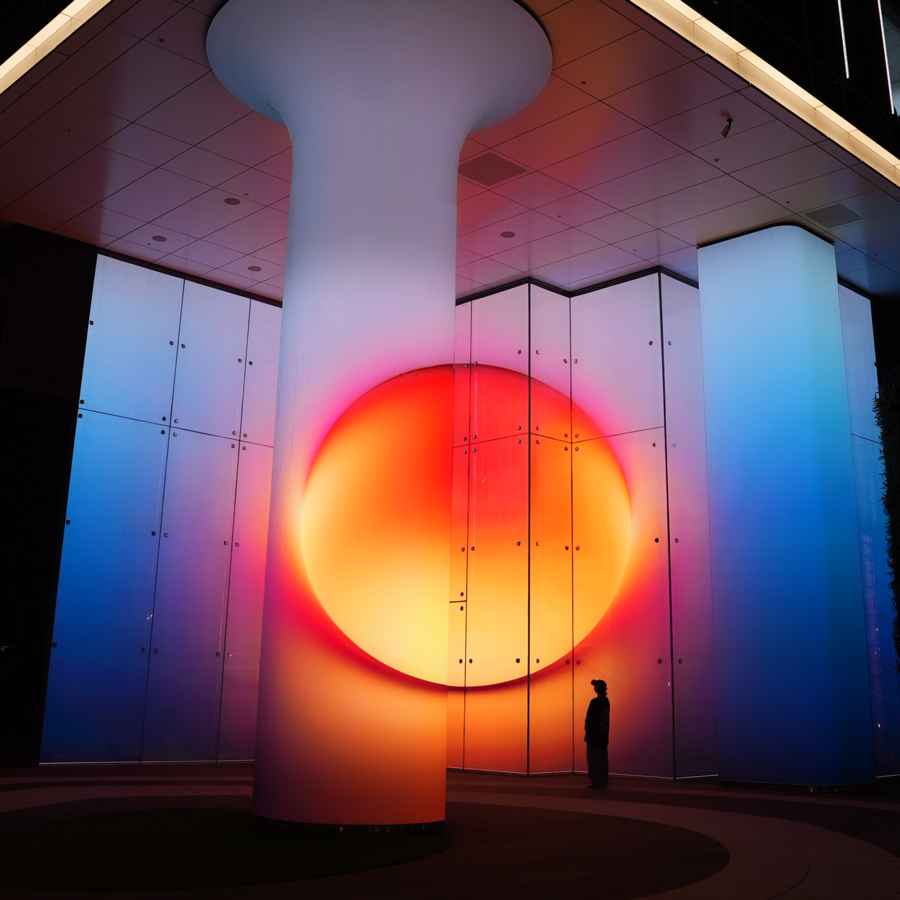

《樂動》由臺北市立美術館與法國里昂國立音樂創作中心共同合作,策展人詹姆斯‧吉魯東(James Giroudon)所策畫,集結二十多位國內外當代藝術家,數十件音像與音像裝置作品,探討「行動」(movement)如何透過「時空」的遞嬗與過渡,展現當代藝術的可能性。「樂動」取自皮耶-亞蘭.傑夫荷努(Pierre Alain Jaffrennou)的同名裝置作品,展覽回應今日行動世界的變幻莫測,它嘗試啟用跨平台、實驗性的影音裝置,借助各種姿勢及行動的流動轉變,推動著樂音在變幻不停的空間中跌宕行進。它們時而低吟呢喃、時而雄偉壯闊,伴隨著彷彿具有生命般的影像躍動眼前,讓我們沉浸於無所不在的流動音聲中,震撼著想像,開啟全新的感官世界。

謝素梅:安棲 SU-MEI TSE:NESTED

2019.04.20-07.21 【地下樓D、E、F展區】

因著亞歐混血的學養及對世界性音樂的興趣,謝素梅的藝術實踐融合了諸如時間、記憶、音律、身分和語言等主題。她的藝術創形式多樣:雕塑、影像、攝影、裝置,並在空間中靈活的調和不同的類型,諸如聲音與圖像、音樂與空間、自然與文化、心理空間與感官體驗,藉此探測圖像、物體和聲音觸發觀眾想像力的可能性。謝素梅細心經營作品中意義的逐漸顯現及其消逝,簡潔的形式與其散射出的多重閱讀層次,形成對比。本次展覽彙集大量近作與新作。新的創作方向明顯聚焦在包括靜觀、人與植物和礦物間的關係,多樣性的存在模式,以及與過往間敏感關係的對應。

106年申請展:張碩尹、李明學、侯怡亭、倪灝

2019.04.27-07.21 【3樓3A、3B展區】

臺北市立美術館「106年申請展」首度透過線上系統公開徵件,共有125件展覽計畫提案完成報名。透過內、外部共七位評選委員遴選出4位優秀藝術創作者及其展覽計畫(依姓氏筆畫排序):倪灝「伏擊」、張碩尹「北冥有魚.其名為鯤」、侯怡亭「時間/影像─繡場計畫」、李明學「在放鬆的多數的陽光中」。獲選4件計畫將安排於北美館3樓A、B展區同時展出,刺激展覽之間的交織對話及集體行銷,支持臺灣新銳藝術家發展。

「第58屆威尼斯雙年展」台灣館鄭淑麗《3x3x6》

2019.05.11-11.24 【威尼斯普里奇歐尼宮邸 (Palazzo delle Prigioni)】

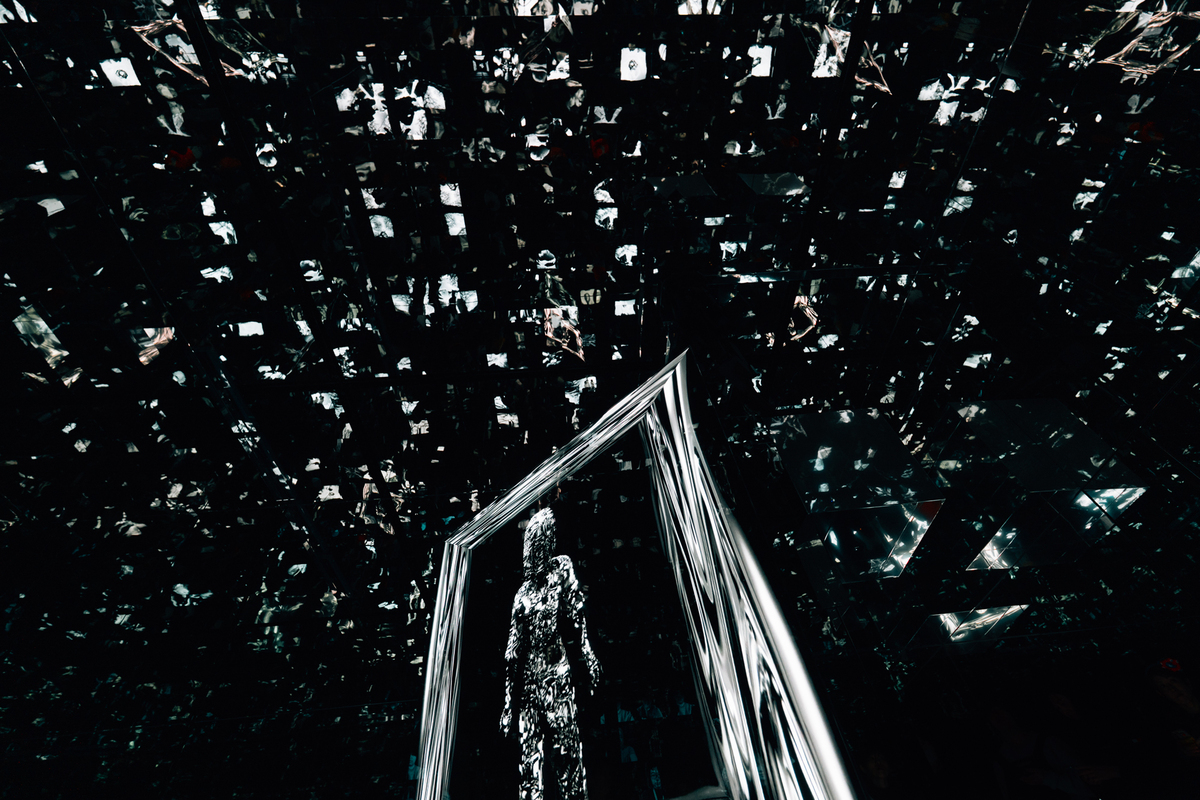

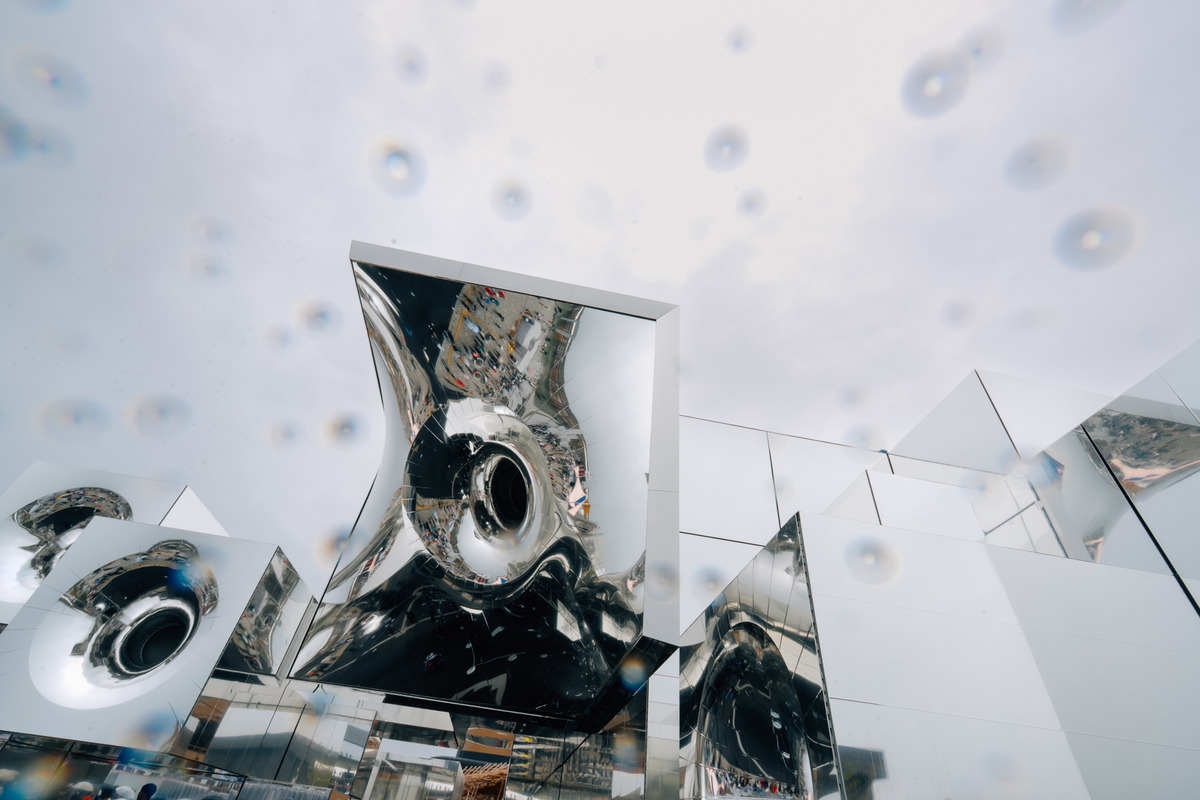

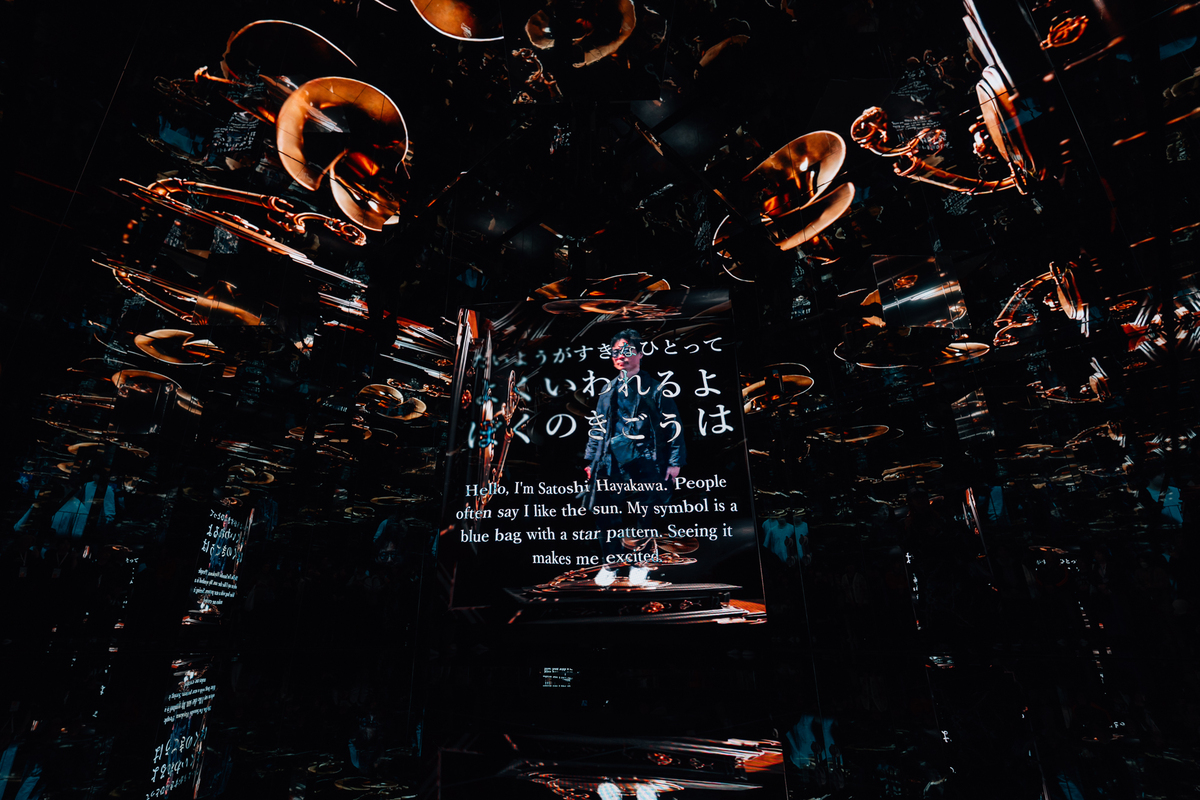

2019年《第58屆威尼斯國際美術雙年展》台灣館,由鄭淑麗出線為參展代表,為台灣館推舉單一藝術家參展以來首位女性藝術家。以威尼斯雙年展台灣館展場普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni)曾作為總督宮(Palazzo Ducale)之附屬監獄的歷史出發,本次鄭淑麗創作多重介面的沈浸式裝置作品,探討在當代社會中各式應用於禁錮及控制的科技,從實質的身體監禁以至於無所不在的監視器環伺下形成的監控系統。

以十位歷史上及當代由於特殊性別取向而不見容於社會、甚至遭受監禁的個體為靈感,《3x3x6》探詢不同時代下視覺及法治霸權建構、及合理化關於性與性別成規的方式。展覽暨作品名稱「3x3x6」來自可見於全球的新型監獄建築模型,「3x3」指涉九平方米的拘禁空間,而「6」則是不停監看著該空間的六個監視器。《3x3x6》為結合實體空間及監看機制之監禁維度,探討當代民主社會中自由及控制的現狀。本作品邀請觀者想像一個解除身體禁錮的社會,更進而想像一個能夠從既有認知與規範中被解放的社會。

她的抽象—戰後東亞缺席的女性抽象藝術史

2019.07.20-10.27 【3樓3A、3B展區】

本展邀請南韓策展人文貞姬與台灣策展人王品驊共同策劃。針對二次戰後,東亞的日本、韓國與台灣三國,進入現代國家、民主社會與經濟蓬勃發展的共同趨勢,促使東亞文化圈成為亞洲區域在全球化結構中的重要版圖。本策展之研究起點在於提出「抽象藝術」加上引號的概念,意味著開放性的當代視點,藉由展覽的女性藝術家在戰後橫跨迄今的努力所鋪陳出的抽象藝術歷史軌跡回顧,探究「抽象藝術」於今如何定義?

此語詞足以連結亞洲與西方文化對話歷程的東亞現代性意涵,以及戰後在地藝術生態現代藝術的轉譯,此種進入當代繪畫後的發展,究竟是一種對於抽象藝術的重寫、或另類變奏?東亞現代性如何接受西方文化衝擊又同時保有獨特的自我解讀?均成為此展關切的課題。預計展出12位至15位東亞的日本、韓國與台灣三國的女性藝術家及相關抽象作品,並向國際重要機構與私人借藏。

池田亮司展

2019.08.10-11.17 【1樓1A、1B展區】

在法國定居及工作的池田亮司已是國際知名電子作曲家和視覺藝術家,作品長年在歐美發表。池田亮司受量子物理學啟發,運用演算法創造出一個融合了聲音、視覺、物理現象、觀眾參與不斷疊加訊號與訊息的音像場域。通過現場表演、裝置、出版和CD持續發展系列性作品如:《數據》(2006-),《測試模式》(2008-),《光譜》(2000年),與Carsten Nicolai合作「cyclo」,《疊加》(2012-),《超對稱》(2014-)和《微觀|宏觀》(2015-)。在AI人工智慧進展迅速、人類社會生活倚賴數位科技進行溝通、消費與行動的當下,本次池田亮司個展,將邀請藝術家針對本館創作現地製作作品並延伸相關議題。

臺北獎首獎展—黨若洪個展

2019.08.17-11.10 【地下樓D、E展區】

黨若洪,2016年臺北美術獎首獎得主。當屆評審團主席林宏璋評論首獎藝術家黨若洪作品:「黨的『畫面裝置』組裝各樣的美學風格,錯落援引各式文化象徵,其視覺性的紛亂分裂,崩解頹塌的人物聖像,以及身體感的筆觸肌理,讓碎裂、多元、離散的挪用著過往藝術史及文化史素材形成特定特質的美學策略,不僅僅是個人生命傳記的書寫,更是一個屬於在地的文化政治寓言,讓繪畫本身在意大利『超前衛(trans-avant-garde)』及美國『新表現主義(neo-expressionism)」之『外』的在地美學姿態。」2019年黨若洪個展,藝術家將帶來其持續累積創作的成果,用獨特的美學語彙分享的他的創作歷程。

107年申請展

2019.08.17-11.03 【3樓3A、3B展區】

臺北市立美術館「107年申請展」經過為期二個月線上系統公開徵件,共95件展覽計畫提案完成報名。經館內外評選委員薛保瑕、賴純純、胡坤榮、黃建宏、蘇匯宇、余思穎、張芳薇共七位共同評選,遴選出四位優秀藝術創作者及其展覽計畫(依姓氏筆畫排序):吳權倫「無國之犬」、張般源「解散之物件及其遺產」、陳郁文「日常的虛擬重建—虛與實的感知體系」、黃華真「曠野的溫柔」。2019年8月起將於北美館3樓展出獲選計畫。

臺澳交流展

2019.11.16-2020.03.29 【2樓展區】

臺北市與澳洲博斯市1999年締結的姊妹市盟約,2019年雙城友誼正式邁入第20年,臺北與博斯的兩座市立美術館也將藉此難得機會展開交流。為歡慶雙城友誼邁向嶄新篇章,本館特與澳洲博斯當代藝術中心(Perth Institute of Contemporary Arts)共同合作,通過策展交流模式,由兩座專業美術館指定策展代表前往當地進行訪問研究,並藉由主題式的策畫及展出,將成果鋪陳於觀者眼前。通過雙城歷史為主軸,結合兩地藝術家的在地觀點,本展試圖以不同脈絡視角照見自身文化熟悉卻陌生的再詮釋,在自我、他者的交互對話中,消弭彼此間的物理距離,共構出多元豐富的傾聽與凝聚。

阿比查邦.韋拉斯塔古:狂中之靜 Apichatpong Weerasethakul: The Sernity of Madness

2019.11.30-2020.03.08 【3樓3A、3B展區】

泰國導演/藝術家阿比查邦.韋拉斯塔古( Apichatpong Weerasethakul ),在拍攝影片時因獨到的神秘主義演繹手法,達到極高的藝術表現,深獲國際影壇的好評,而有「東方第一魔幻寫實名導」的聲譽,並多次得到國際大獎的肯定,最具代表者如他在2010年憑《波米叔叔的前世今生》,獲得了第63屆坎城影展金棕櫚獎。本展是資深泰國策展人Gridthiya Gaweewong 為國際獨立策展人協會(ICI, Independent Curators International)所策劃的展覽。

展覽內容涵蓋阿比查邦從1993-2016所創作的作品,包括:10件錄像裝置作品、7部影片,以及平面作品與一系列檔案(包括影片、輸出、拍立得系列、電影腳本、書籍、漫畫、插畫、電影海報等)。展出內容亦涵蓋極少曝光的實驗短片,除了對泰國社會政治現況的批判外,亦包含他所關心的種族、權力、科學、勞工、性別與靈性等主題。這個展覽的幾個重要單元如:私人的世界,到人與其至親好友與長期合作的伙伴;再到公眾面,他藉由抽象的經驗向度、利用光、記憶與詩意,讓空間與個人精神產生錯置。

董陽孜展

2019.12.14-2020.03.29 【1樓1A、1B展區、2樓202至204展區】

董陽孜生於1942年,以獨特書法著名。早年國立師範大學畢業,赴美國麻州大學取得藝術碩士後返臺。其書法歷程獨特,始於傳統書法筆法的訓練,底子深厚,復融合西畫與西方造型藝術的訓練,使其書法始於傳統,超越傳統而於現當代藝術發展中獨樹一幟。董陽孜稱她的書法「書畫」,書法前輩臺靜農與藝評人漢寶德則認為她做到了書與畫融合。

在高速科技發展與變遷下的當代社會,中國獨特的書法到底扮演什麼角色? 藉由梳理書法家董陽孜幾十年的書藝歷程,希望能尋索出當代水墨重新定位的線索。此次個展將回顧並探討董陽孜的「書畫」歷程與其在現當代社會與藝術發展的可能涵義。

文字整理:Ian Liu

via 北美館