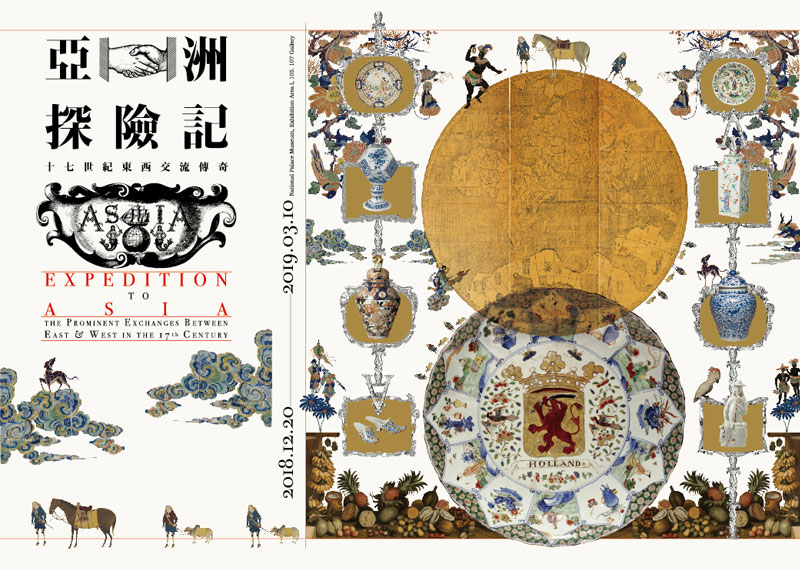

17世紀是歐洲航海大冒險的極致時代,現正於國立故宮博物院北部院區正館105、107陳列室舉辦的《亞洲探險記—十七世紀東西交流傳奇》特展,展出當年東西方交流的「親密接觸」,匯集故宮、荷蘭國家博物館、日本海杜美術館、大阪市立東洋陶磁美術館等遠渡而來的精采藏品。但,非歷史達人的我們,該如何透過多元的展覽內容,了解背後豐富的意涵呢?就讓La Vie主編方敘潔與故宮策展團隊中的二位策展人器物處處長余佩瑾及圖書文獻處副研究員蔡承豪領路,來一趟「主編帶路」,告訴你怎麼逛《亞洲探險記》最好玩!

看展前停看聽,這些物品必看、必拿、必注意!

《亞洲探險記》特展展場入口,以動畫投影的呈現方式與過往展覽明顯不同,將故宮與荷蘭國家博物館的重點展品放進視覺內,加上字型與物件間活潑的排列組合展現輕鬆氛圍,彷彿在告訴眾人:「接下來的這個展會很有趣。」展覽共分四個單元,分別是:「行旅足跡」、「異國奇珍」、「東方風情」與「寰宇交會」。La Vie主編方敘潔建議,若要細細領會這個展的奧妙,約莫需要1-2小時慢慢地逛。

《賀蘭國人役牛馬圖》丈量供品身高、數量……一切交流從打量開始!

「行旅足跡」展區的這幅《賀蘭國人役牛馬圖》,可說是東西方交匯的最初情景,仔細瞧畫上的文字,畫工除了詳細記載進貢的牛馬數量、身長大小外,連荷蘭使節團的外使身高也記錄得清清楚楚。

《出島商館》當荷蘭人與唐人共同生活在一處時……

《出島商館》,紀錄荷蘭人於17世紀時在出島 (現今日本長崎縣) 的生活,值得一提的是,當時荷蘭人是唯一允許生活在出島的歐洲人,可見此畫的珍貴。

東西交流大爆發的年代!歐洲販售的瓷器形式來自東方傳統?

來到「異國奇珍」展區,擺著各項東西往來貿易的物品,首先可從畫有「阿姆斯特丹暴動圖」的瓷盤,得知當時中國景德鎮正接受荷蘭訂製瓷器。進而透過這些陳列的瓷器看出當時的三大特色,包含:荷蘭主題、荷蘭風瓷器以及受中華文化影響而轉化的荷蘭風。

從沉船中打撈出的「卡拉克瓷器」發現東西交流的影響

自多艘中國開往荷蘭的沉船中,發現了大量具有相同風格設計的瓷器「卡拉克瓷器」,其特色在於瓷盤如花瓣般的「開光」部份具有放射狀的分格畫框,最早從1600年開往歐洲的商船上就有發現,為當時受到歐洲市場歡迎的外銷瓷樣式。

策展人補充道:「有學者追溯卡拉克瓷器的設計風格參考,發現與14-16世紀的Majolica陶瓷樣式相仿,因此卡拉克瓷器很可能是受到Majolica陶瓷的影響。不同的是Majolica瓷器是低溫燒製,中國則是高溫窯燒。另外值得一提的是,西方一直到1709年才燒得出與中國一樣的瓷器窯燒技術。」

同樣都是「持傘美人圖」,荷蘭、中國、日本三方大不同

順著展示自沉船打撈的卡拉克瓷盤展櫃往左前方前進,可以看到一幅持傘美人的版畫以及下方分別出自中國景德鎮與日本有田窯的《持傘美人圖》瓷器。若從荷蘭人角度來看,持傘美人圖設計畫稿於1730—1734年間完成,制稿後送到廣州和日本訂製。但目前不確定的是,這些瓷盤究竟是先看到設計畫稿後製作出來的?還是互相模仿的作品。

至於為何荷蘭人已向景德鎮訂購瓷器,還要向日本訂購呢?策展人表示,於西元1620-1680年之間適逢明清政權交替的戰亂時期,可從1657年的東印度公司裝船清單上看見當時清楚記載「再也買不到任何中國瓷器」的字樣,因此荷蘭人進而轉向日本有田窯訂購瓷器。直到1680年之後中國景德鎮重新開窯,才開始形成中日兩方於訂單上的競爭與交流。

讓人莞爾一笑的《青花釉上彩中國風與黑人紋飾壁磚》

持傘美人圖左手邊,有一幅彩繪在壁磚上的作品。上面有美洲土著、中國的刀馬人物、駕著彩雲的菩薩圖案……等衝突組合。仔細看左上角還有一塊模仿中文方塊字筆畫、卻完全無法辨讀的假中文字呢!這是在當時東西方交流如此緊密的年代,或多或少都會產生「透過自有角度想像對方」的情況。

17世紀的荷蘭中國風潮興盛,那當時的中國又流行什麼呢?

在逛完「行旅足跡」、「異國奇珍」這兩個展區後,從持傘美人展櫃直走,來到了「東方風情」展區。這裡展示的文物明顯與其他兩展區不同。策展人表示這裡特地展示17世紀蘇州文人的品味。

「既然我們透過瓷器明白當時荷蘭人流行的中國風產物,那麼理當了解當時國內盛行的品味為何。」策展人指出。於是透過明代大書畫家文徵明曾孫文震亨編撰的《長物誌》(註:「長」音ㄓㄤˋ)內容,挑選出的東方風情展區,介紹17世紀明代文人風雅的生活品味。

這本《長物誌》出自清朝乾隆年間的文淵閣四庫全書寫本,更被列為故宮的國寶等級藏品!「我們特別翻頁展示了《長物誌》中描寫文具的篇章,關看展覽時,可以一邊觀賞正對面的文物展櫃,一邊從文中找尋對照的器物模樣。」策展人道。

從萬曆年間的《明人畫出警圖》看17世紀的中國景象

策展人提及,或許中國帝王制度是歐洲對中國大感興趣的原因之一。本次展出的《明人畫出警圖》展現了17世紀明代帝王的風華。

策展人表示:「仔細瞧《明人畫出警圖》,站在皇帝身邊的侍衛身上所穿的衣服繡有『勇』字,勇字旁邊的圖案其實也出現在1613年開往荷蘭的沈船瓷器上。」。

逛展貼心小貼士

逛完了《亞洲探險記》,離開展區前的這兩件故宮院藏洋人貢八吉祥,有趣又特別的設計,連結東西雙方的特色。

掛於出口處的液晶螢幕,又是《亞洲探險記》的另一個互動式體驗內容。可利用手指觸碰拖曳圖案設計屬於你自己的卡拉克瓷青花瓷,掃描QR code之後就能將自己創作的專屬圖稿下載收藏。

從文物間相互交錯的歷史故事中,終於明白為何「同樣都是《持傘美人圖》,怎麼日本、中國的作品差這麼多?」、「明明就是描繪明清市井小民的街景但左上角的中文字變成鬼畫符?」的原因。正在故宮展出的「亞洲探險記」,講的是17世紀東印度公司乘著帆船、跨越海洋到中國的冒險紀實故事。透過書籍、文物的記載讓400年後的我們得以更加認識,那個東西雙方充滿冒險精神與文化誤讀趣味的奇特時代。

LaVie主編後記 (文 / 方敘潔)

這次《亞洲探險記—十七世紀東西交流傳奇》最有趣的部分,在於它不僅只是國寶古物的跨館大展,而是嘗試去勾勒在17世紀這個充滿未知的航海大冒險時代,在東西方社會中所謂的「世界觀」,是如何透過一次次遠洋探索、軟硬兼施的交流方式、和充滿奇趣的誤解誤讀所建構出來的。

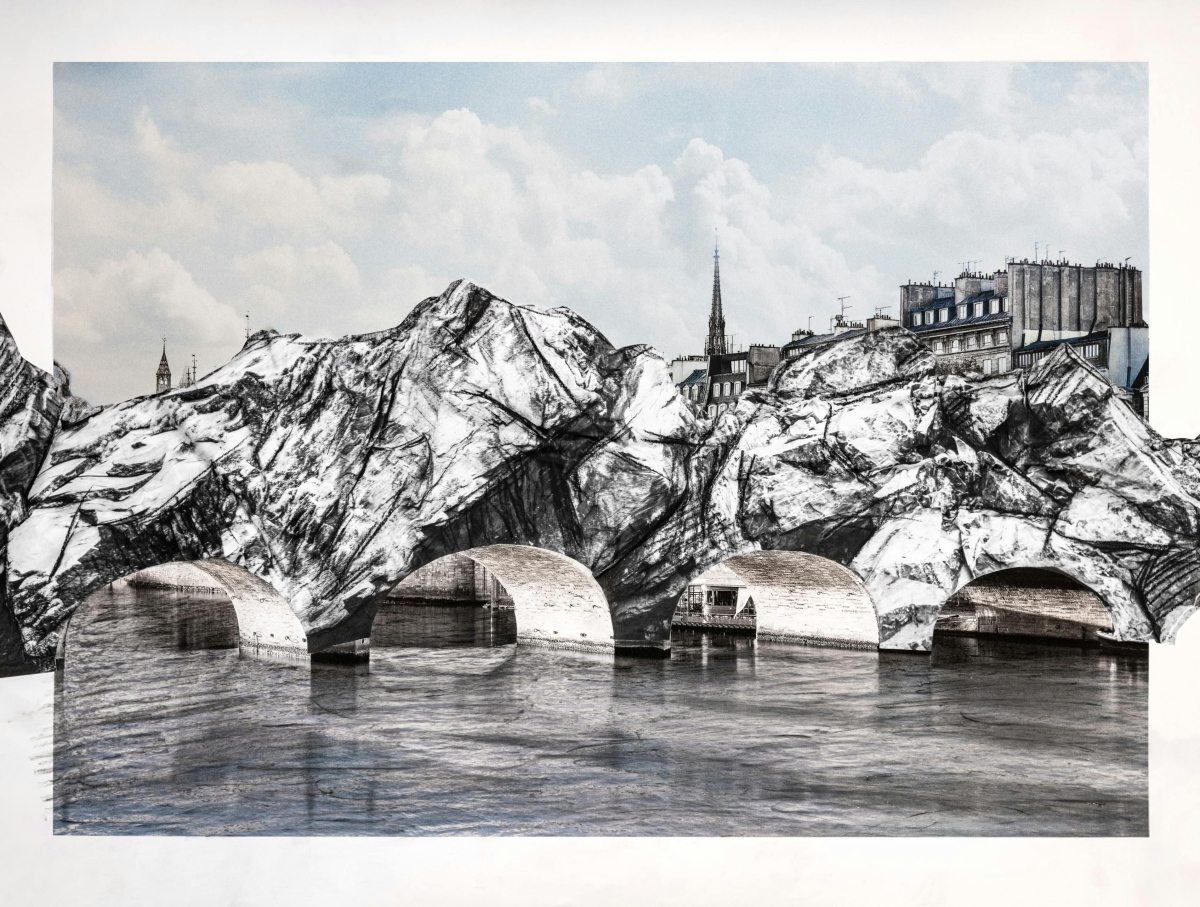

單單是去想像當時東印度公司(VOC)如何熱切地遠渡重洋,就是為了搬回歐洲人心目中充滿奇幻異國風情的東方器物,瓷器、茶、織品等等,這一篇篇用海洋及貿易開啟的新時代就已經夠讓人神往。再看到展場內國寶等級的《坤輿全圖》,上頭密密麻麻地描繪著五大洲、四大洋、地震洋流成因、還有獨角獸、長頸鹿、變色龍等寰宇奇獸,不難想見當時年輕的康熙皇帝對傳教士南懷仁(Ferdinand Verbiest)在他眼前展開的這全新世界有多大的好奇心。在展覽中的每一件器物,看似單獨存在、卻又無一不見證著那個以「好奇」、「冒險」、與「初相遇」等高強度單詞為關鍵字的時代。

無論是歐洲吹起的中國熱,還是中國被打開的眼界,17世紀的全世界何嘗不也是一種「資訊大爆發」的年代?走一趟故宮《亞洲探險記》,新的一年,從找回這種探索世界的新眼光為起點,絕對是個好選擇。

text / Zoe Chen

photo / 張藝霖