「夏仙」的名字聽起來極為浪漫夢幻,本以為她會是一名不問世事的空靈少女,但當她風塵僕僕地從彰化趕上台北,出現在我們面前時,展現出一種友善親和、如鄰家女孩般的爽朗個性,跟她筆下臉總皺成一團、表情抑鬱的人物角色,有著極大的反差,不禁讓人心中滿是疑問,個性活潑的她,怎會創作出一系列晦暗、憂鬱,瀰漫著厭世感的畫作?

黑暗裡仍有溫暖的光和熱

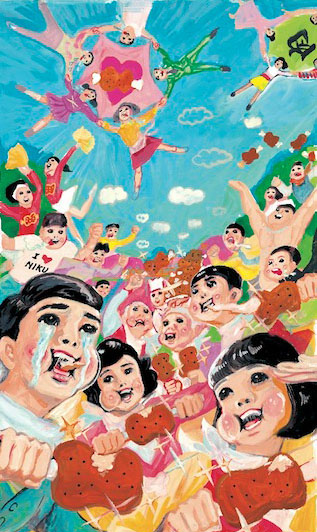

夏仙的創作多以「人」為主體,體型龐大的小男孩頂著橘色的西瓜皮頭,蜷曲在黑暗之中,佔據將近90%的畫面;他的眼神下垂、滿臉愁苦,紅腫的雙頰和下巴像是揉擰過的麵團,蓄積了各種侷促和不安。這一種不被了解也無法明說的苦悶,就是自身處境的真實寫照,夏仙解釋說,剛開始進行創作正是大三升上大四時,想到不久後就要畢業出社會,卻還不清楚未來出路在哪,心裡相當焦慮;向來不會表現出內心深處不安感受的她,藉由畫畫抒發當下的心境,誠實地畫出自己不為人知的沮喪和無力感。雖然起初創作是為宣洩負面情緒,她卻總會在黑色背景裡加上一顆紅色小圓點,作為太陽的象徵,試圖告訴著人們──生活即使有困頓,卻還是要懷抱希望!

聊起與創作媒料的相遇,夏仙仍難掩興奮之情;多年前,她為了探尋不同的畫畫媒材,美術社裡意外發現質地粗糙、隱約閃爍著亮光的砂紙,隨手拾起顏色飽和溫厚的粉彩筆,心想:這兩樣東西應該能組合得很棒吧!她十分喜歡粉彩筆塗抹在黑色砂紙上所產生的視覺效果,一個特別是用手指推抹粉彩顏料時,會帶來如同暈染般的朦朧感,「這種曖昧的感覺,可以表現我想傳達的『氛圍』,一股強烈的『靜謐』。」夏仙希望每個人一見到她的作品,即可感覺到這個紛亂的世界瞬間安靜、沉澱了下來。騰出了那一刻無聲無擾的時光,得以重新安置一度失序的心情節拍。

隨心自然蛻變的有機創作

從大葉大學視覺傳達設計系畢業的夏仙,所學以平面設計為主,卻很清楚自己只鍾情於「繪畫創作」;2017年在高雄駁二藝術特區駐村的經驗,帶給她莫大的啟發。那段日子裡跟世界各地的藝術家一起生活、交流,心境和視野都開闊許多,使創作更有機地自然蛻變;不僅大膽嘗試電腦繪圖創作,連人物的神情也從憂愁轉為不帶任何情緒的自若,像是近期的代表作品「Green island in my mind」,靈感源自於和藝術家朋友在綠島的秘境沙灘上所共度的美好時光,畫面中長髮的女孩退去了衣裳,宛如鬆脫了束縛,過往畫龍點睛的紅色小太陽也轉為溫潤的乳黃色月亮,傳遞出一股安穩而祥和的支撐力量。這些轉變不僅如實地反映近年的心境變化,更成就了一幅幅能悄悄撥動心弦的畫面。

在歷經一段青黃不接、邊打工邊創作的困頓時期後,去年年底在黃米露的邀請下,夏仙加入小路映畫,正式出道。她笑說,以前在學校就有上過黃米露的課程,也曾參與佈展、策展的工作,得以近距離與插畫家們接觸,看到他們找到對的舞台、盡情揮灑所長,如同閃閃發亮的星星,自己也由衷嚮往,於是決定要成為一名專職插畫家。現在不僅有經紀公司協助接案,自學生時代就曾多次在勤美展售畫作,參與過書本的配圖插畫,也接過和百貨公司、地材品牌進行商業案,也逐步累積經驗,她信心滿滿地說:「插畫家其實都具備著一種可以自由變換媒材的創作能力,一旦有機會就能以作品來證明。」將來期望進行更多元的插畫合作,甚至前往不同的國家創作畫畫,讓大家看見充滿各種可能的夏仙。

夏仙簡介|

專職插畫家,畢業於大葉大學視覺傳達設計學系。擅長以粉彩在水砂紙上作畫,營造個人專屬特色,喜歡透過日常的觀察,將想法付諸於作品的表現裡,畫風瀰漫童趣,慵懶而鮮明。

文|詹雅婷Mimy

圖|夏仙、林辰鍵

※本文由 點讀華山 提供,未經授權,請勿轉載