隨著2020年到來,一場國際藝術界的重要盛會也將亮相台北,第二屆2020台北當代藝術博覽會,即將於南港展覽館1館(TaiNEX 1)正式登場,為嶄新一年揭開華麗序幕!

第二屆台北當代將繼續為觀眾帶來世界各地頂尖的藝廊,而台北及亞洲最優秀的藝廊也將成為展會焦點。參展的藝廊總共有99家,其中23家在台灣擁有永久展覽空間,將會展出許多本地新晉藝術家的作品,整個展區規劃為五個類別,分別為畫廊精萃展區、新生畫廊計劃、個人展藝展區、藝術沙龍與裝置藝術區。

台北當代藝術博覽會聯合總監任天晉(Magnus Renfrew)表示:「隨著首屆台北當代的取得空前成功,我們樂於見到公眾藝術計劃亦得以自然地蛻變,藉此與台灣藝術圈的菁英交流、合作並分享洞見。我們今年有更強大的參展畫廊名單,豐富的貴賓專屬活動,擴大規模的公眾藝術計劃,展示台北非營利藝術空間的平台計劃,以及城市藝術計劃,合適各年齡層觀眾參與。第二屆台北當代將充分展現台北獨特、朝氣蓬勃及創意澎湃的藝術生態。」 。

5大亮點主題 特色作品搶先看

在眾多展區中,每件作品都值得細細品味,本篇精選部分深具特色、錯過可惜的必看作品!

裝置藝術

前波畫廊 x 艾未未

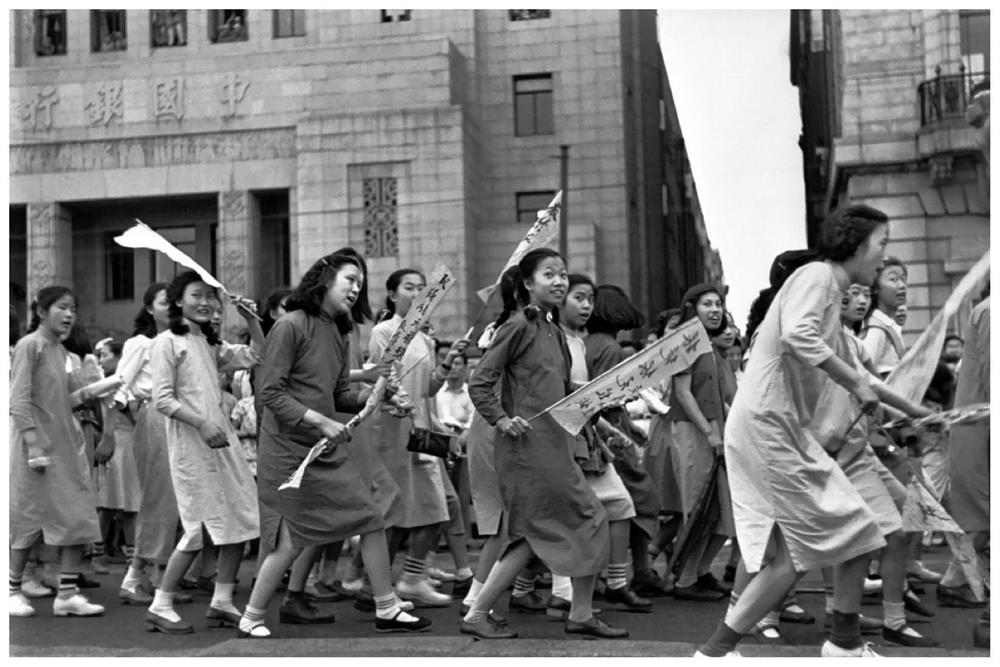

作品向來帶有批判性與緊扣社會議題的中國藝術家艾未未,活躍於建築、藝術、影像、網路和社會文化評論領域。在他心中,自由自在的表達與行動,就是藝術。此次來自紐約、北京的前波畫廊,將帶來艾未未於2016年所創作的裝置作品《行之道 (雛形A)》(Law of the Journey),啟發於難民乘坐橡皮艇航行的新聞事件,他將難民在危險汪洋上的脆弱處境轉譯呈現,表現政治因素造成的全球性災難。

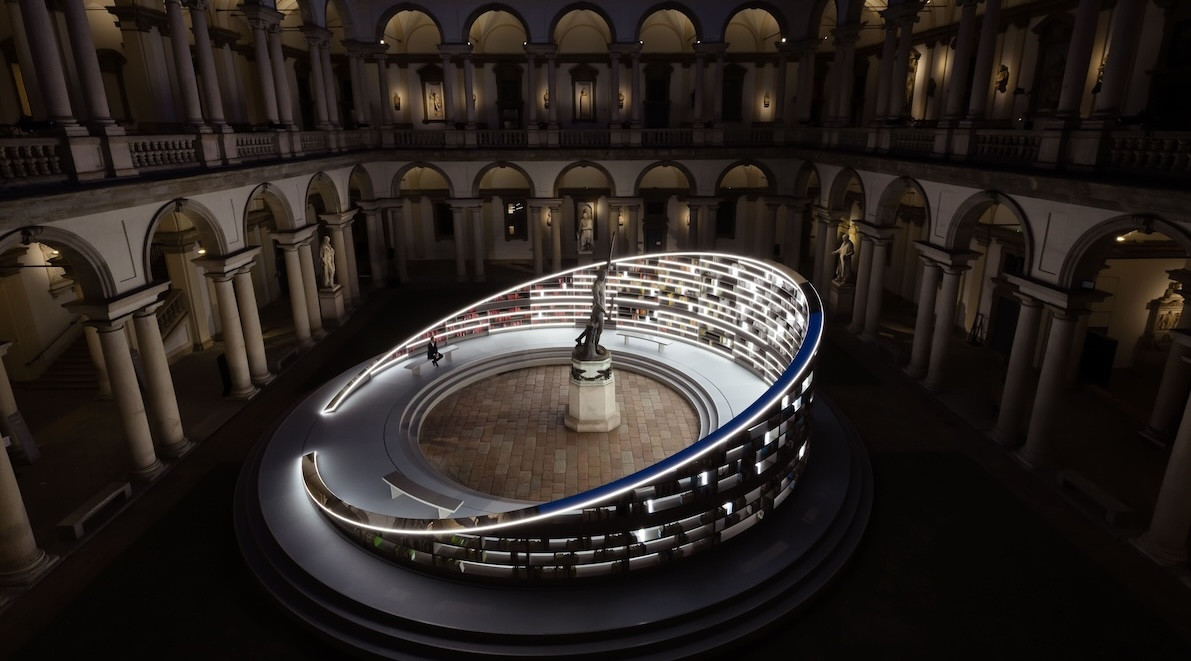

誠品畫廊 x 豪華朗基工

甫獲總統文化獎的藝術團隊豪華朗機工,此次與誠品畫廊將攜手呈現以「太陽」為主題的三件全新裝置作品,包括《太陽之詩》、《日光域》與《日蝕》。

《太陽之詩》是運用鋁合金、不銹鋼等輕量材質,以1.3萬個零組件與馬達打造而成的動態裝置。其核心由環型機械製造上下波動的循環軌跡,形塑出心曠神怡的太陽形象。整體作品在緩緩起伏的運行之中,彷彿日照輕拂大地,將觀者想像帶往自然,讓空間幻化成風和日麗的草原。它也有如一架時光機,穿越時空帶我們奔赴創世之初,見證天際光芒乍現,淵面黑暗消散的那一刻。此作品最早為台電公司於2016年委託製作,現永久懸掛於台電大樓大廳,而在台北當代藝術博覽會的誠品畫廊展位中,此《太陽之詩》為造型不同且嶄新製作的作品。

在《日光域》中,豪華朗機工蒐羅241只回收玻璃瓶,將之安裝在不鏽鋼與鋁合金的骨架上,改造成以程式控制的夜間太陽。《日光域》所使用的舊瓶子大小不一、形狀各異,有的是藥罐、醬料罐,有的是食品罐、香料罐,皆為生活中的日常容器,配以新的LED和多媒體數位控制介面之後形成長流不息的光點。同時採用科學家、觀測站等蒐集到的太陽聲音,作為光點流動的依據,以視覺的光波傳唱太陽的聲音。在白天《日光域》是靜止的雕塑,蓄勢待發,待夜幕降臨時開始自體發光,從內而外源源不絕地煥發能量,即使在黑暗中也能照亮人心。人類在4000年前即有觀測太陽的記載,《日光域》激起另一種近距離接觸太陽的想像。

第三件作品《日蝕》是從魆黑的異次元中切劃出的視域,一道光景將隨著觀看角度反射出多元的想像維度。在博覽會的公共區中,散發飛揚奇趣未來感的《漫遊—羽》,則用羽毛狀的薄金屬組裝成富有未來感的生物造型,所有動作集合成波浪曲面,讓人聯想到傳說中翱翔天空的神獸,抑或是潮間帶礁岩上的海麒麟。任物換星移、世事更迭,它隨著陣陣暖流湧動,在屬於自己的旅程中漫遊。

台灣之光

來自倫敦的Richard Saltoun Gallery,將展出一位在國際藝壇名聲顯赫的台灣藝術家─李元佳(1929-1994)。他是台灣抽象畫的前衛開拓者之一,創作範圍包括水墨、油彩、單色繪畫、甚至觀念藝術、攝影。他可以說是最早將「觀念」視為創作的藝術家,以行動拓展了藝術的定義。他在國際藝壇發光發熱,尤其在歐洲擁有極高知名度,不過早期資訊較為封閉,台灣人對他反而不太熟悉。透過本屆台北當代的展出,將可以更認識這位「台灣之光」的前輩藝術家。

台北亞紀畫廊將於2020台北當代,展出陳昭宏未曾在亞洲曝光過的早期油畫作品。陳昭宏80、90年代在紐約紅極一時,特別是以照相寫實主義著稱的「海灘系列」、「浴室系列」、「臥室系列」等,成為最受矚目的經典。本次亞紀畫廊在台北當代將展出其風格迥異的早期作品,帶領大家重新認識這位曾被譽為「紐約三劍客」之一的名家。

香港世界畫廊將展出吳季璁的作品。吳季璁是出生於台北的七年級生藝術家,創作的媒體及素材十分多元,包含攝影、錄像、裝置、繪畫與舞台設計等,擅長把日常生活中平凡的題材,轉換出充滿詩意的想像空間。年紀輕輕就代表台灣在國際藝壇嶄露頭角,也是各大獎項常客。展出的這幅作品,就獲頒2019年首屆「劉國松水墨藝術大獎」。

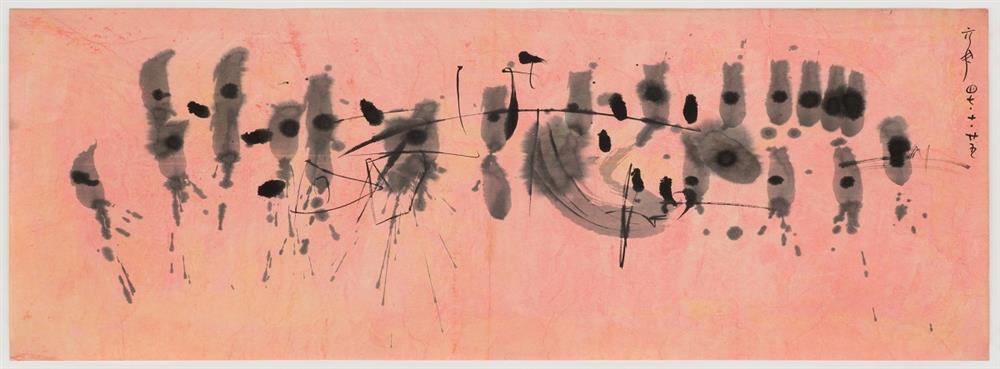

女力藝術

尊彩藝術中展出資深華人藝術家李重重的作品。執筆創作已半世紀,李重重至今仍活躍於抽象水墨的世界中。她創造了具現代人情感與時代精神的作品,大器的佈局配上拓墨、自動技法的運用,使她的作品在蒼勁中顯得流轉靈動、明亮的色彩在墨色中跳躍穿梭,散發著剛柔並濟的魅力。

日本藝廊Tomio Koyama Gallery帶來在台灣擁有極高知名度日本藝術家蜷川實花的作品。濃烈到極致的色彩運用,已經成為她攝影作品中的招牌標誌,而這些色彩所彰顯的意念,也和顏色ㄧ般繽紛深刻,讓她成為時尚界、甚至娛樂圈,都深受歡迎的女性攝影藝術家。

美國抽象藝術家帕特斯蒂爾(Pat Steir),直接讓顏料傾瀉成為瀑布,帶來舉世震驚的色彩衝擊。厲為閣(Lévy Gorvy)在台北當代藝術博覽會將首次展出藝術家帕特斯蒂爾的個人展位。她的藝術哲學深受道家和佛教的啟發,創作手法上擺脫了對意象和構圖的有意識思索,超越了具象與抽象之間的鴻溝。

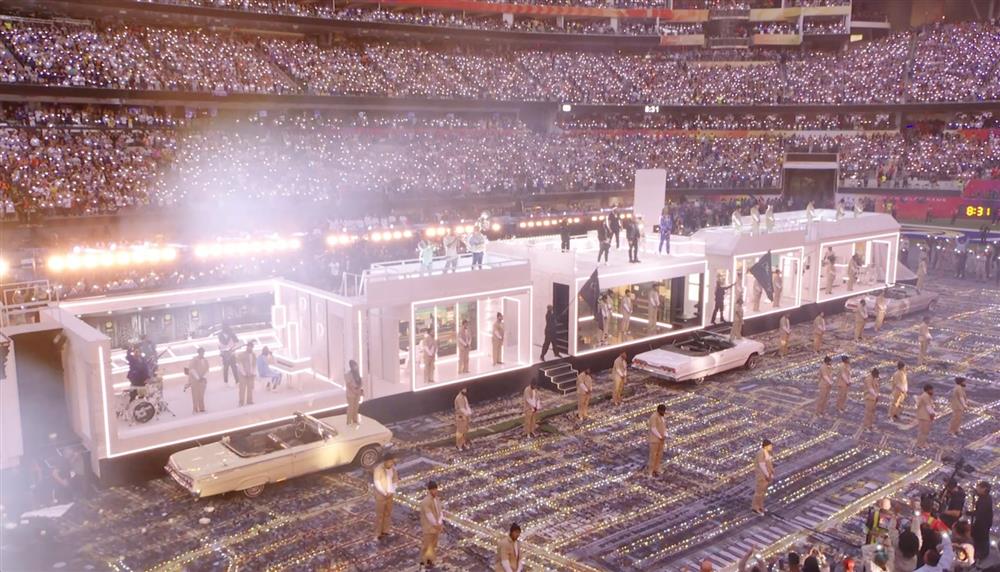

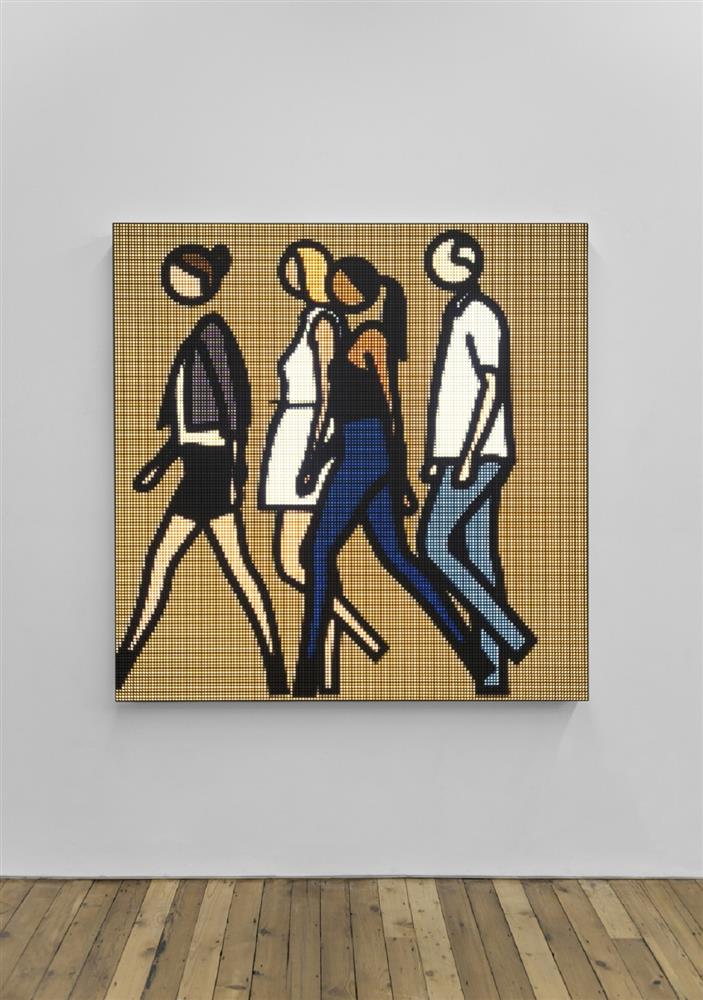

流行文化

英國藝術家Julian Opie,是英國當代藝術圈裡最具國際影響力的藝術家之一,製作過許多知名大型公共藝術作品,擁有極為驚人的聲勢。他早從80年代開始就導入電腦繪畫的數位科技來創作,他的極簡都會風,以簡單線條搭配色塊描繪人物,搭配流行文化的滲透力,如今已享譽全球。

石田徹也(Tetsuya Ishida)這位在2005年不幸因為交通事故過世的日本藝術家,儘管英年早逝,作品卻留給世人無窮的省思與迴響。在他的筆下,總把人和日常物件結合,第一眼看到時可以感受一種突兀的趣味,但細細思之,卻可以體會出現代人被物質宰制的哀傷。

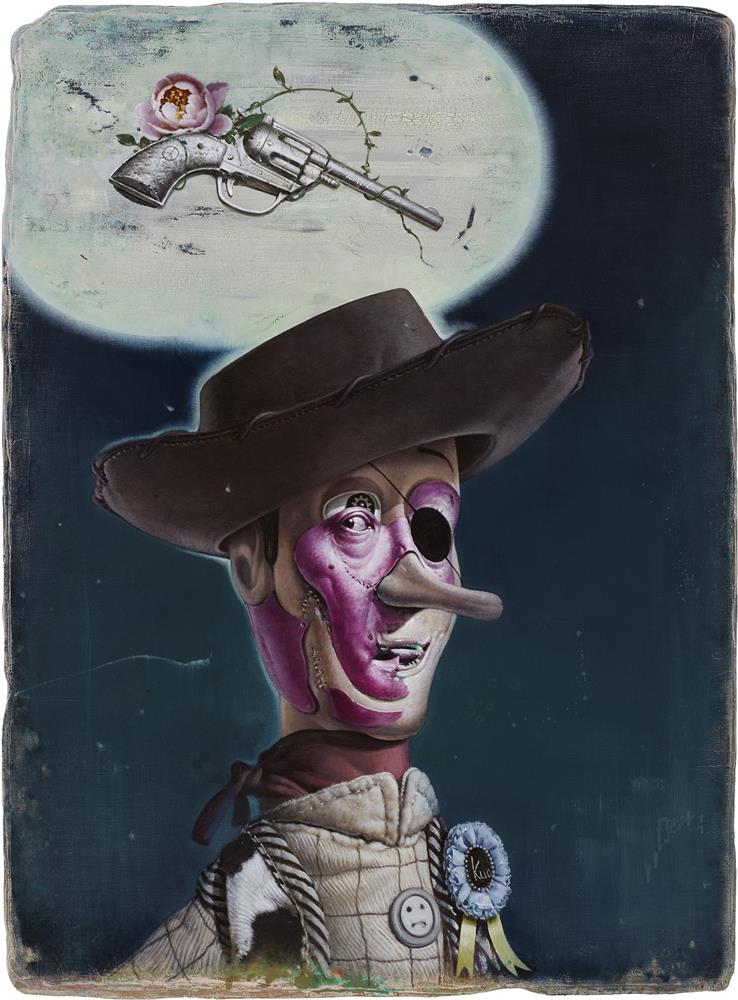

郭維國是一位風格鮮明的台灣中生代藝術家,擅長把生活中常見的物件,解構其原本意涵,再加入自己的巧思布局,勾勒出嶄新的詮釋角度。在畫裡他會用隱喻或象徵手法,來表現隱藏於潛意識中的「自我」。原本熟悉的胡迪警長,現在變成這副模樣,反映出了怎樣的潛意識呢?

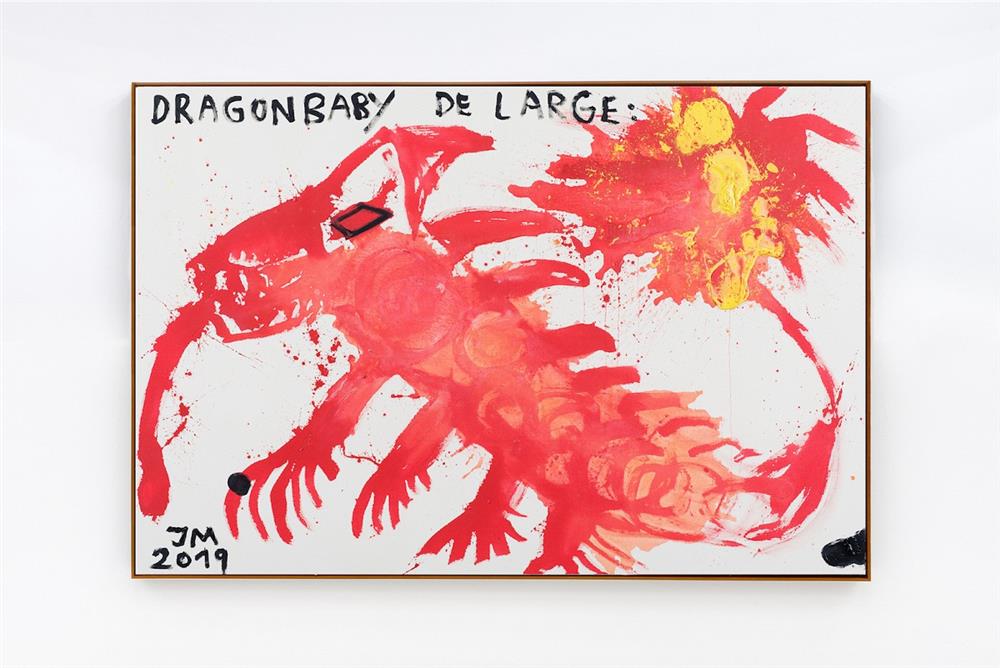

國際名家

德國藝廊Sies + Höke,在2020台北當代帶來了喬納森米斯(Jonathan Meese)的個人展區。喬納森・米斯雖然是英德的混血,但卻是在日本長大,因此他的創作中,揉雜著東西方的藝術靈魂。藝術家本人十分戲劇化的個性,在畫作中嶄露無遺,以一種反叛卻又帶著童趣的姿態,展現狂放的社會批判風格,在歐洲掀起狂潮。

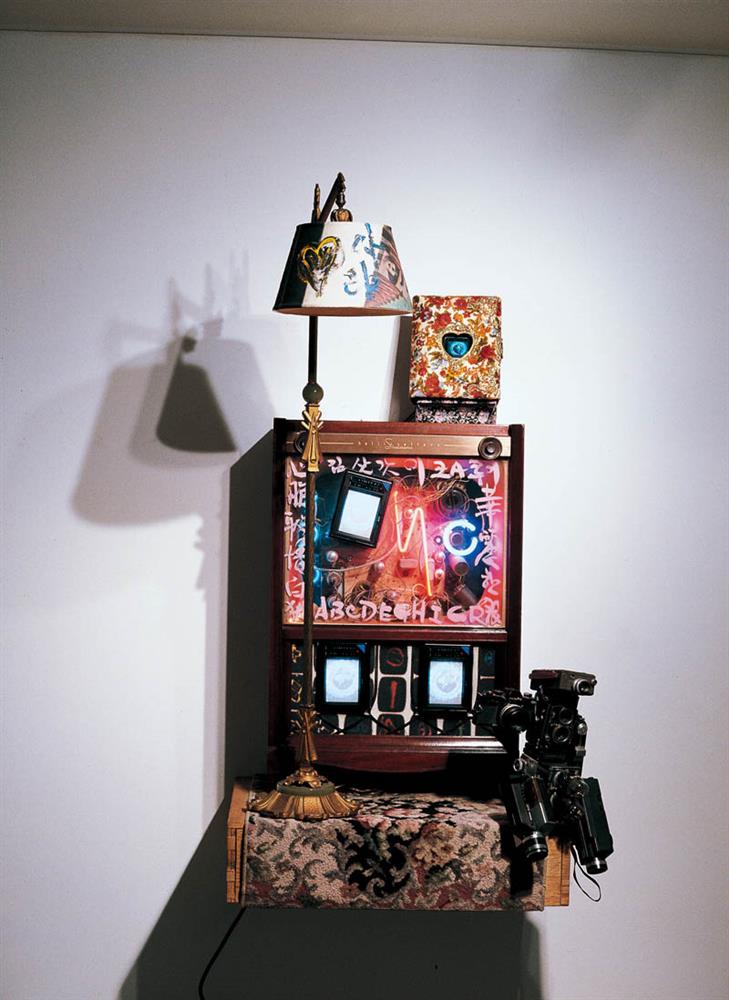

韓裔藝術家白南准 (Nam June Paik) 被譽為新媒體藝術之父,早在1963年,就首次把黑白電視機當成藝術素材,並結合自己身為音樂家的音律素養,開啟了影像藝術之先河。韓國的朴榮德畫廊,將在2020台北當代的個人展藝區,呈獻這位開創重要藝術流派的大師足跡。

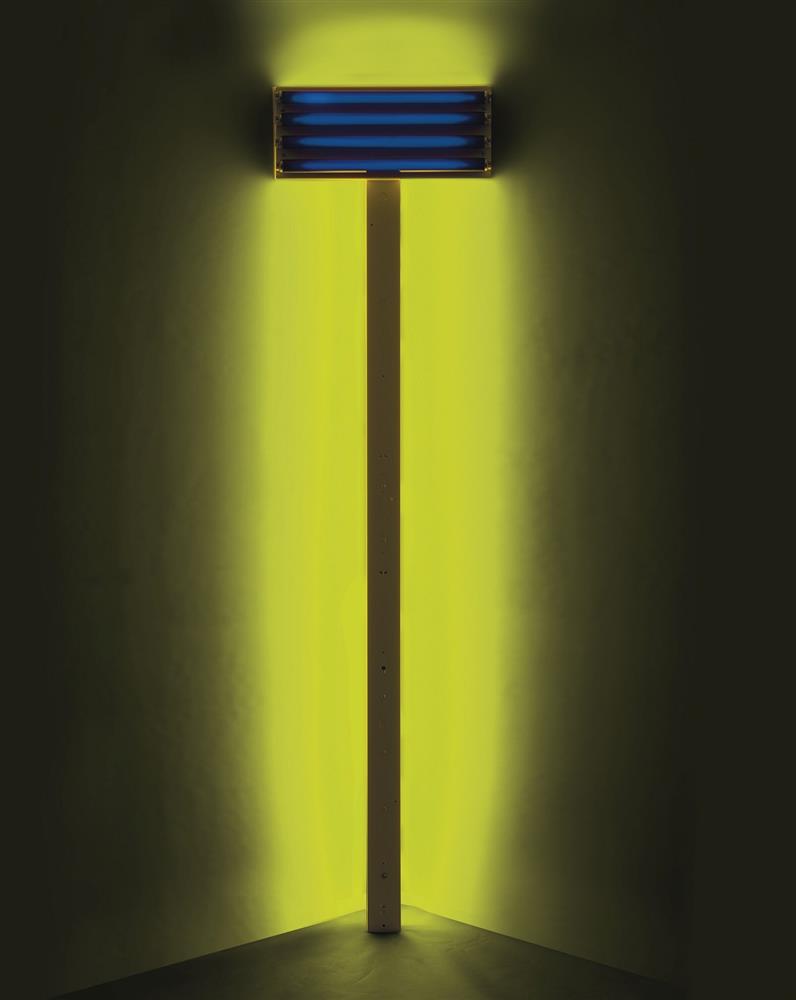

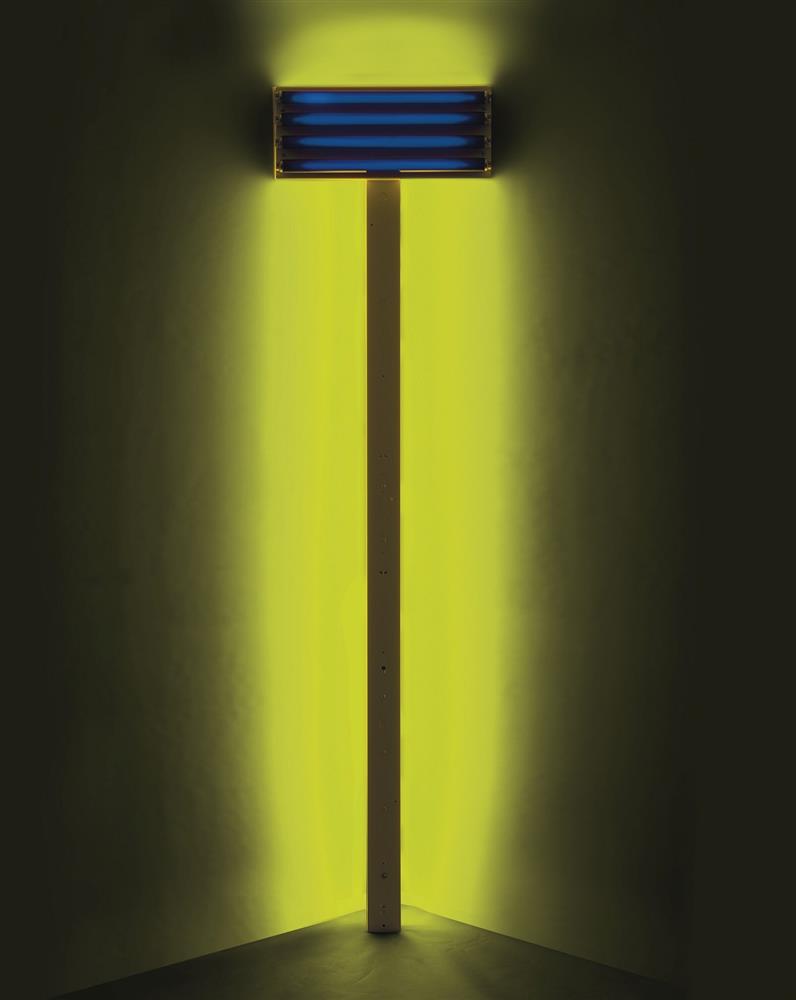

巴斯蒂安 (BASTIAN) 畫廊展出丹弗拉文(Dan Flavin)這位美國極簡藝術大師的個展。丹・弗拉文被稱為「玩弄光與色的魔術師」,市售的一般螢光燈管,在他手中彷彿有了魔幻的力量,他把「光」當成雕塑品,潑灑顏色徘徊在二維與三維之間,用極簡的布置,挑逗觀者的視覺體驗。

2020台北當代藝術博覽會

日期:2020年1月17至19日(貴賓預展為1月16日)

地點:台北南港展覽館一館4樓(台北市南港區經貿二路1號)

請瀏覽官網獲得更多詳情:www.taipeidangdai.com

via. Taipei Dangdai