後疫情時代該如何紓緩不安忐忑的情緒?不如踏上被譽為台灣最美公路—197縣道,跟著蜿蜒於海岸山脈的道路欣賞花東縱谷風光,也一同感受亮相秘境上的地景藝術創作! 去年登場的台東《漂鳥197-縱谷大地藝術季》再度回歸,並集新銳壁畫家紀人豪、加拿大籍藝術家葉海地(Heidi Yip)、原民藝術家陳正瑞等6位國內外創作者,帶來全新一年度的《漂鳥197-2020縱谷大地藝術季》地景展覽,看他們如何在美麗縱谷風景中,發揮想像力創造屬於他們與台東縱谷間的情感連結!

身為行政院農委會水土保持局臺東分局主辦的「萬物糧倉大地慶典」計畫之一,縱谷大地藝術季2019年首度開展即獲得熱烈好評,2020年克服疫情問題,將台東自然與風土人情透過更多不同的藝術家之眼,同時結合印度詩聖泰戈爾最動人的《漂鳥集》優美文字,化作一件件雋永的藝術作品。

為了讓民眾對於藝術家創作過程更加了解,率先登場的6件作品,分別分布在池上農會舊穀倉及大坡池周邊,另外4件作品則將自7月到10月之間逐步設置完成,搭配去年分布在197延線的11件藝術作品,將旅客導入沿線村莊,一路從池上延伸到關山,一點一滴構築縱谷風土人文,而襯著風光明媚的夏日景致,更可以感受作品與縱谷所承載的有機生命力,並獲的滿滿療癒能量!

紀人豪《供給與需求》

地點:池上農會超市後方舊穀倉

「蜜蜂從花中吸取花蜜,離開時向花朵嗡嗡道謝。一身華麗的蝴蝶卻認為應該是花兒要向他道謝。」泰戈爾《漂鳥集》 第127首

擁有純熟街頭彩繪壁畫技法的台灣壁畫藝術家紀人豪,今年四月造訪池上駐村一個月感受米鄉生命力。田間農人穿過金色稻浪手,以及飄盪在縱谷間的山嵐,自在穿梭的白鷺鷥,都成了這次舊穀倉創作《供給與需求》靈感。

《供給與需求》探究農人的供給與人們需求的平衡關係,紀人豪使用金、銀顏料、水泥漆,將池上農會超市後方舊穀倉牆面彩繪,燕子、花朵、手語等元素組合在一起,藝術家迷戀縱谷之山景猶如燕子般追尋,農夫珍愛農田猶如喜鶴間的浪漫,似鳥似飛翔的手語動作,比喻對未來的期盼。

貝馬丁(Martyn Barratt) 《 生命的反思 》

地點:大坡池山丘

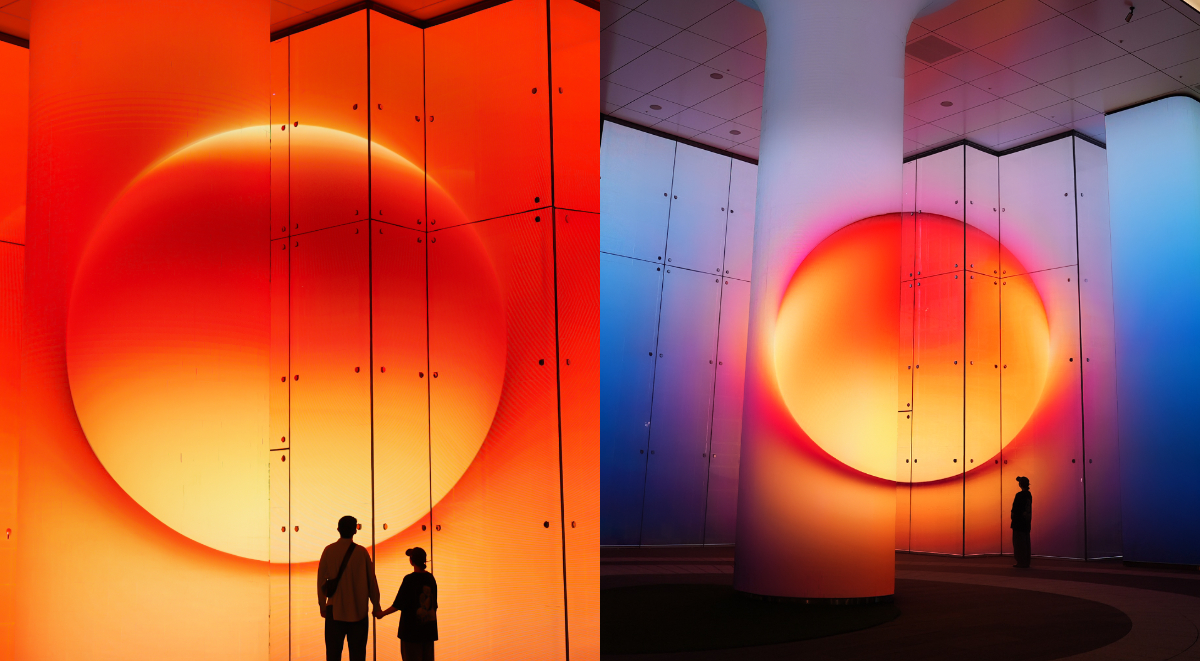

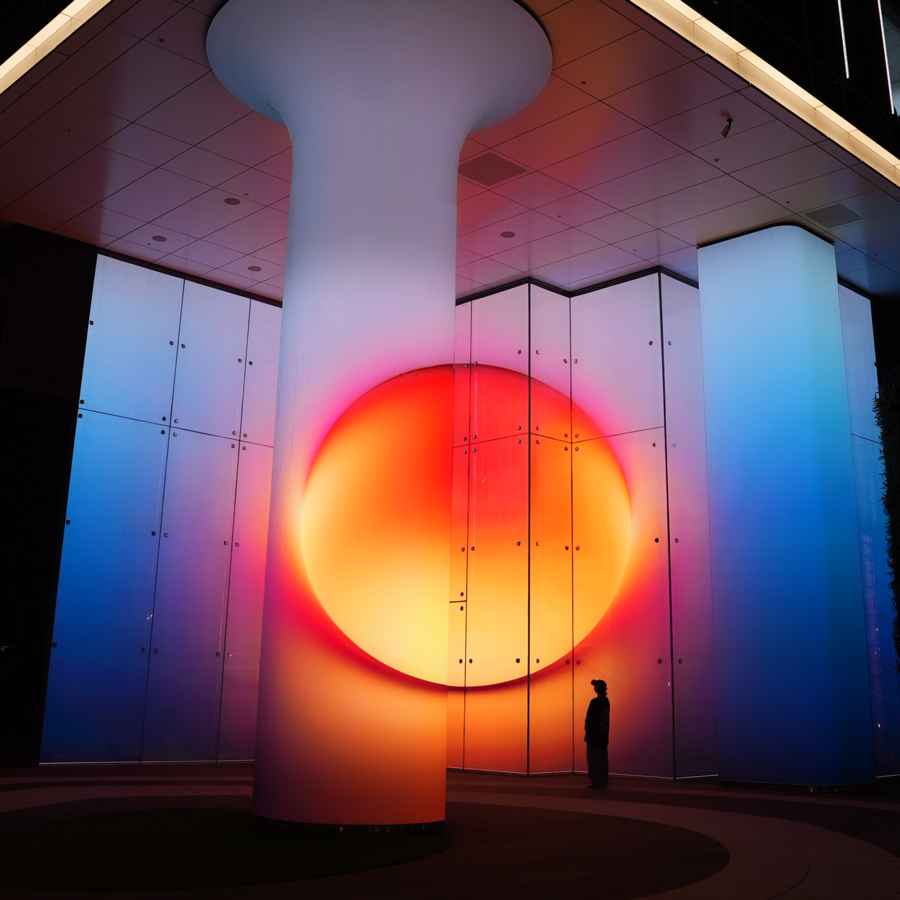

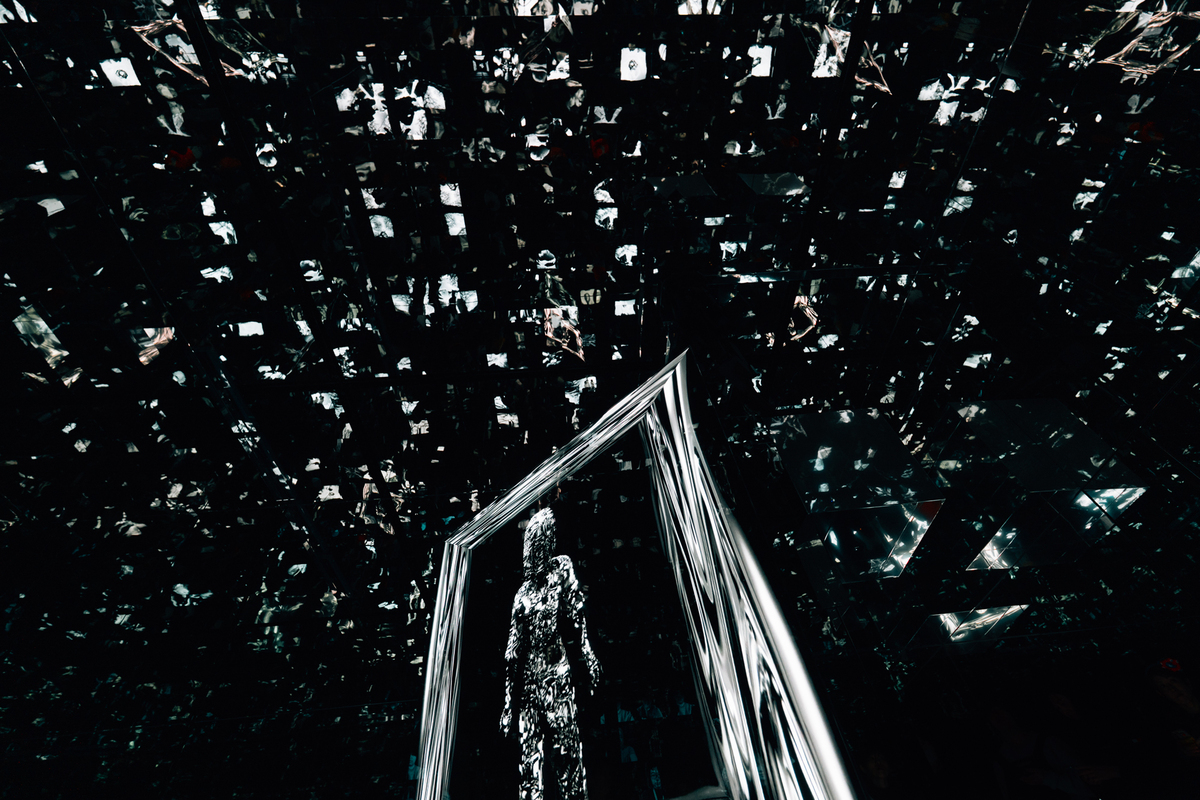

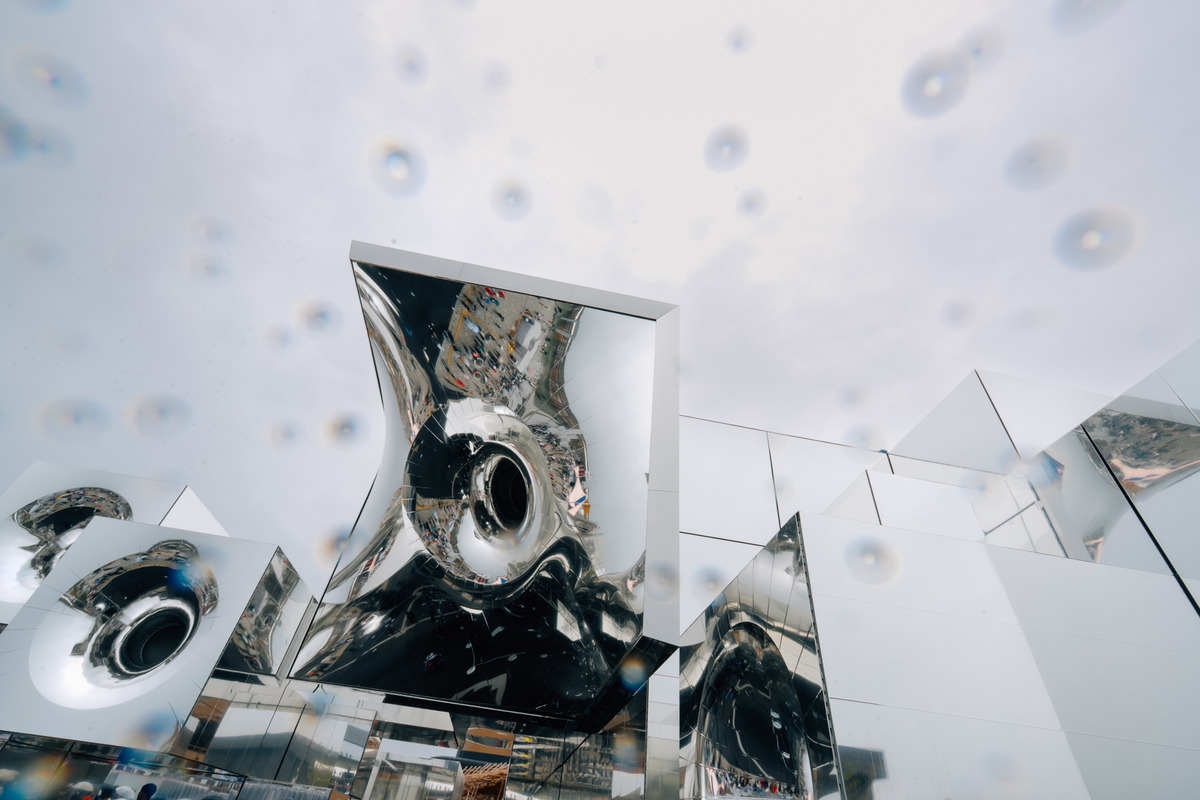

台灣女婿眼中的池上!來自英國的雕塑藝術家貝馬丁(Martyn Barratt) ,2004年隨妻回台定居,本次在縱谷大地藝術季帶來《 生命的反思 》,希望透過雕塑引起人們對於大坡池跟周邊環境的關注,藉由鏡中反射,看見自己和其他觀者反映,並反思自己在自然中的角色。

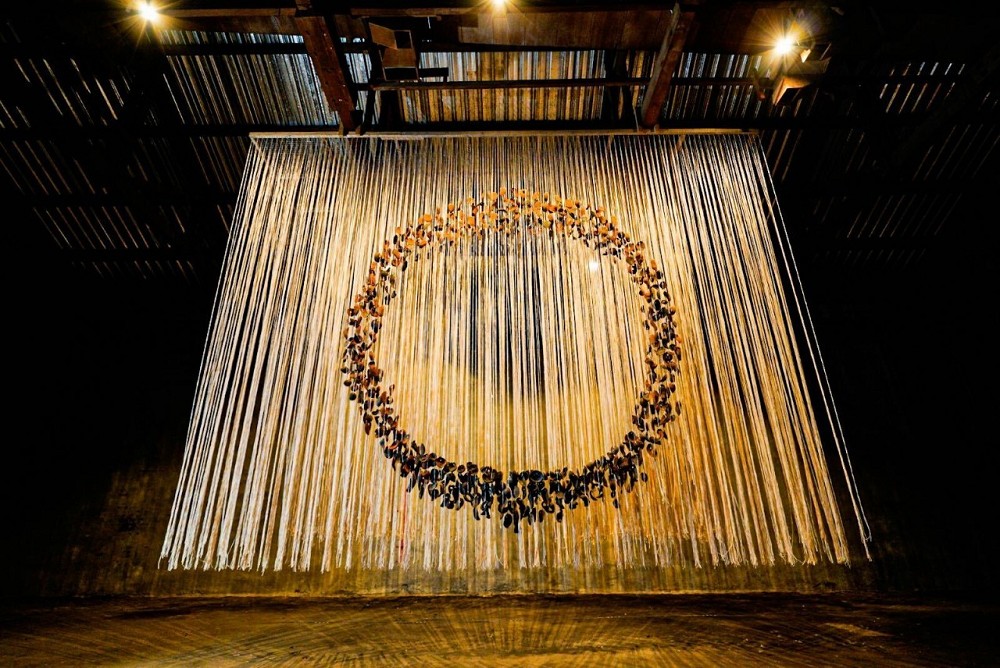

葉海地(Heidi Yip)《 溯土Revert to Earth 》

地點:池上農會超市後方舊穀倉

「因雨而濕潤的泥土香味緩緩升起,如同一首來自無聲庶民的讚歌。」泰戈爾《漂鳥集》 第310首

加拿大游牧藝術家的原鄉創作!藝術家葉海地(Heidi Yip)於1978年在香港出生,畢業於多倫多安省藝術與設計學院之後,自己到墨西哥,西藏,戈壁灘,紐約等地旅行且尋找創作靈感,最後到了台灣,激起她無限的創作熱情。

作品《 溯土Revert to Earth 》 以阿美族傳統製陶的方法,經過多重工序燒製700片的陶片,陶片互相敲擊有清脆的聲響,以苧麻線懸掛在舊穀倉內,形成一幅衝擊視覺與聽覺的立體雕塑作品,而圓形陶片則有象徵和諧、融為一體、圓滿之意;在木灰色舊穀倉裡,像是一個時光隧道,更是一場人類對於土地無盡追溯的精神儀式。

阿美族三位藝術家的傑出創作

陳正瑞《我要有個家》

地點:大坡池賞鳥屋北方草皮

「在傍晚的薄暮中,清晨的鳥兒飛進到我靜謐的巢穴裡。」泰戈爾《漂鳥集》 第164首

《我要有個家》是噶瑪蘭族與阿美族藝術家陳正瑞為2020漂鳥197創作的作品,以竹編技法,從主體的視覺,看到後面連綿不絕的小鳥窩,有著看似被包圍的安全與歸屬感,六件鳥巢般的創作安置在大坡池賞鳥屋旁的草地,視線由主體往池面延伸,綿延不絕且造型各異的竹編構造,除了希望能提供鳥類們棲息停留的處所,也象徵人類依附自然而生的安全感及歸屬感。

陳正瑞創作語言總圍繞原住民對土地的歌詠、對自然的崇拜,作品對傳統原住民的祭儀與親族間互動關係,用細膩的描述刻劃,藉由作品的呈現,對母族的濃郁情感,得以轉換成光和熱的能量。

Talaluki志明《何時》

地點:大坡池東側蓮花池畔

阿美族藝術家Talaluki志明,作品向來以大型公共藝術為主,最擅長鐵塑,也常運用漂流木當作複合媒材,本次帶來的作品《何時》,以漂流木為基礎,打造一位擁有歲月及智慧、坐在池邊垂釣的老人,也邀請來客陪他坐坐。

拉飛.邵馬(Lafin Sawmah)《拾火 Kalo’orip》

地點:池上萬安村魏家庄稻田

阿美族青年拉飛.邵馬(Lafin Sawmah),從未受學院訓練的他,作品卻屢屢受到國外展覽肯定。其作品以木雕為主,但是幾乎見不到傳統原住民的圖騰和語彙,反而是一種更抽象且當代的線條和風格。

本次創作《拾火 Kalo’orip》,Kalo’orip是阿美族語,意指生活的依靠。以「火」為主題,創作出火之意象的巨大木頭雕塑,來呼應生命的起源。人們仰賴著「火」生活,也向「火」學習智慧。在原住民的傳統祭典裡,人們牽起彼此的手圍繞著「火」一起吟唱、一起舞蹈,我們也一起感謝大自然,感謝祖靈。目前作品尚在製作中。

吉田敦《等待 Waiting》

地點:大坡池蓮花池畔旁

出生於日本群馬縣,來台定居多年的藝術家吉田敦,創作多取材自日常生活中常見的廢棄素材,具有對於土地環境的觀察及省思,並期望藉創作喚醒大眾對於環境的重視。本次作品《等待 Waiting》,以巨人的樣貌坐落在大波池的蓮花池畔旁。巨人來到大坡池,要坐著休息、冥想,從大自然補充營養獲得力量。遊客可以進去巨人體內,觀賞他的骨架,從窗口觀察白鷺鷥、仰望天空。等待、白鷺鷥飛過,等待、雲過來、風吹過的片刻,等待、雲走後的星星、月亮。

林惠理《傾聽 稻影》

地點:台東縣池上鄉錦新二號道路

現任台北花苑藝術總監、美國花藝學院指導教授的林惠理,本次作品《傾聽 稻影》,以稻米作為發想,勾勒出這塊土地的美麗,營造樹屋的氛圍,以木作與金屬結構包覆及延伸,再以手工稻草繩圍繞,透過細膩的工藝手法將增添溫暖的鄉村氣息,不使用侵入性的鑽孔或鋼釘,從底部的木作與金屬結構延伸到頂端及涼亭內部,細緻的草繩編織與溫暖的原木相互襯托,並與眼前綿延的稻田景色呼應。

阿旦‧達魯札隆&陳勤《AWIDAY TO SIPALAAY 感謝土地!》

來自屏東排灣族的阿旦‧達魯札隆,擅長以木雕、陶塑述說其內心故事,以鐵雕、木雕創作的風格隨性,幾乎不打草稿,大膽粗獷,而作品裡常感受到幽默、逗趣的雙關語彙,透過其獨特的觀察,讓看似平常的漂流木、廢鐵、石頭等自然素材,塑造成動態質樸和純粹原真的生活故事。

八年級生的陳勤在南華大學視覺藝術與設計學系畢業後,大量投入木作創作專業,喜歡將漂流木結合異材質,變化出令人驚奇的造型與效果。兩人此次作品《AWIDAY TO SIPALAAY 感謝土地!》,用山芋葉與土地對話,彎腰的姿態對農人致敬,秉持敬畏與謙卑的心浸入大自然。用鋼琴與土地對話,象徵人們是自然的一部份,並願意時時停下腳步、仔細地聆聽自然所要傳達的訊息!鋼琴上的牛頭,意謂農村與自然的和諧生活與農人的智慧!

巴豪嵐.吉嵐《神奇交會點》

視覺藝術家巴豪嵐.吉嵐,母親是台東大武的排灣族,他醒悟到原住民族母體文化,並不是單純的血緣追朔,而是一種文化的理解與認同。擅於以繪畫與雕塑傳遞原住民的神話與傳說中的精神,呈現大量豐富的想像力與生命力,提出人類為了自身利益而破壞環境的再反思。作品與他性格中強烈的原始內驅力相映成趣,在黑暗怪誕的造型中,有一種幽默與童趣。

《神奇交會點》敘述代表原生態的野豬,與當代時髦的女性相遇,展開真實又奇幻的故事,女孩想捕捉巨獸畫面,牠正是撐起廢墟的吉靈物,從此開始這個驚異的交會點,也是神奇的發想地,就位於慶豐村內大坡路旁的廢棄房舍。

想要來趟東台灣旅遊,不如就安排來台東展開一趟大自然的藝文朝聖之旅,騎著單車徜徉在197公路上,讓泰戈爾與在地柔情的人文情感,為小旅行寫下迷人的詩篇!

更多藝術季相關訊息可洽官方Facebook粉絲團

文字整理:Ian Liu

圖片提供:萬物糧倉大地慶典