本文選自La Vie雜誌 2020/6月號《推測未來的設計》

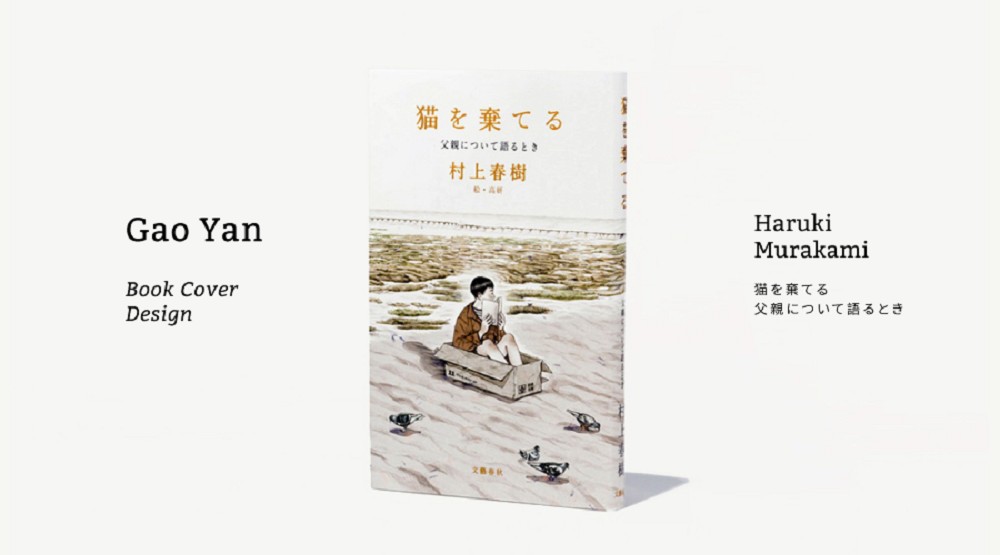

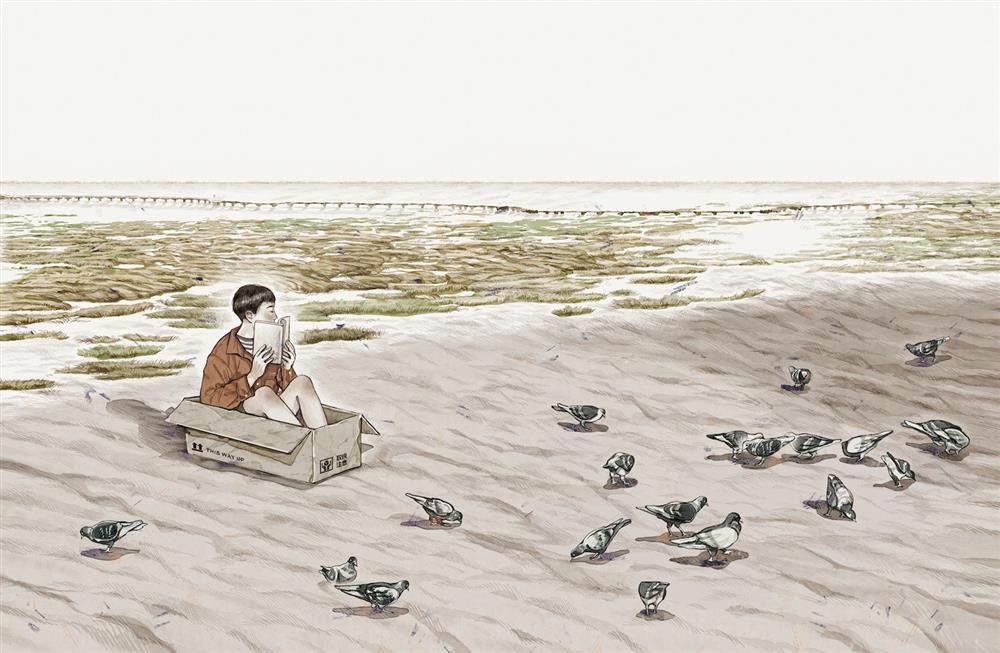

細野晴臣邀請高妍參與紀錄片拍攝,村上春樹找上高妍繪製新書《棄貓:關於父親,我想說的事》(猫を棄てる 父親について語るとき)封面和內頁插畫。高妍是誰?這位23歲的台灣插畫、漫畫家並非橫空出世,從她一路以來的經歷,也能看見台灣在日漫主流以外的漫畫勢力,以及產業的現狀與挑戰。

2014年,一位就讀藝術大學的學生,走進了位在公館的另類漫畫店Mangasick,開始用畫筆訴說自己的生命故事。5年後,同樣的場景,日本音樂巨匠細野晴臣與這位女孩見面,邀她參與拍攝自己的紀錄片,因為她畫了一本關於細野的漫畫,深深鏈結音樂的感動與生活的悸動。

今年4月,村上春樹出版新作《棄貓:關於父親,我想說的事》,書封上與村上並列的「高妍」,就是這位女孩的名字。她一手包辦封面在內的13張插畫,村上更在後記中提及,說她的畫「散發著一種不可思議的熟悉與懷念的感覺」。

大眾紛紛議論著:誰是高妍?為什麼細野晴臣和村上春樹都找上她?

Mangasick 從二創到小誌

過去以創作同人誌為主的高妍,在大一時第一次走進Mangasick,第一次接觸到「小誌」(Zine)的獨立刊物製作,「Mangasick讓我重新發現我喜歡漫畫,還有我想畫漫畫的這件事。」她開始著手繪製第一本小誌《房間日記》,並衍生為以大學每一年為單位的系列創作。Mangasick店長老B回憶,高妍一開始就是一般的客人,某天突然拿給她看《房間日記》,雖然青澀,但強烈的個人想法已表露無遺,兩人也開始有了往來。「她就像台灣很多喜歡漫畫的年輕創作者,最早都是從二次創作開始,她來我們店之後,發現創作還有很多可能性,可以表現屬於自己內心世界的故事。」

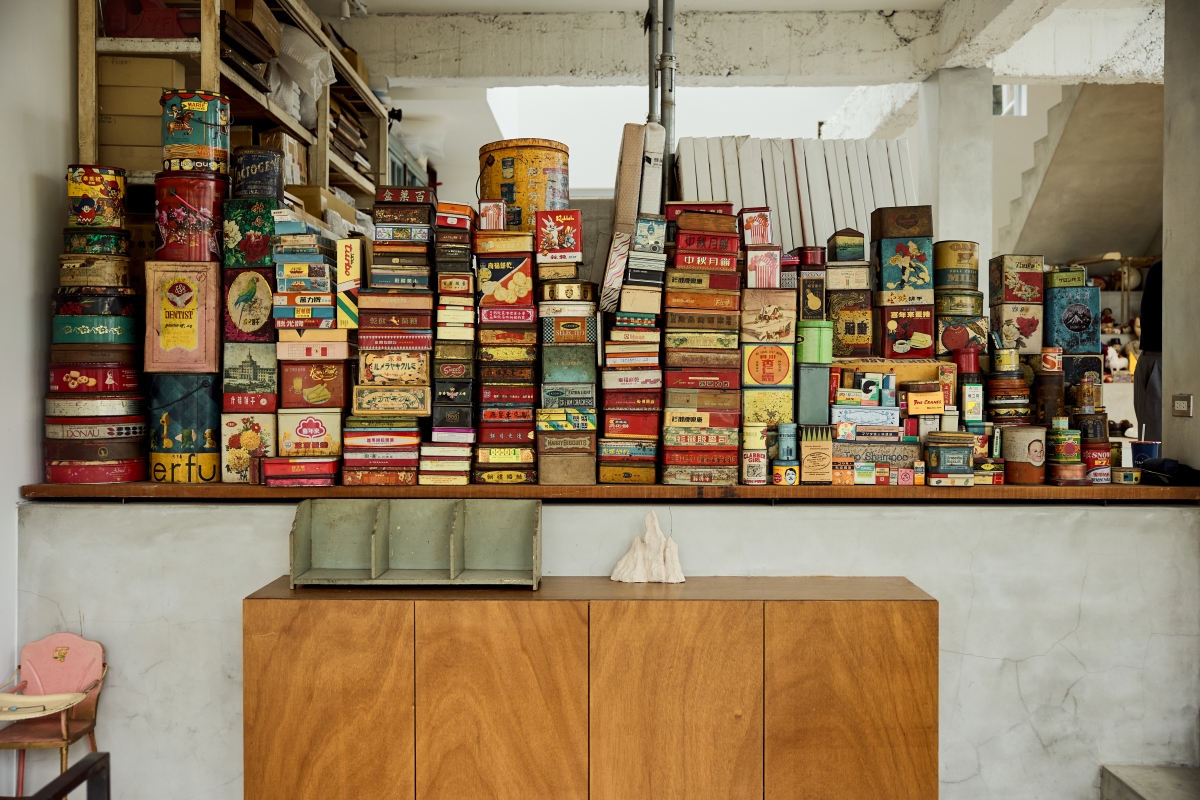

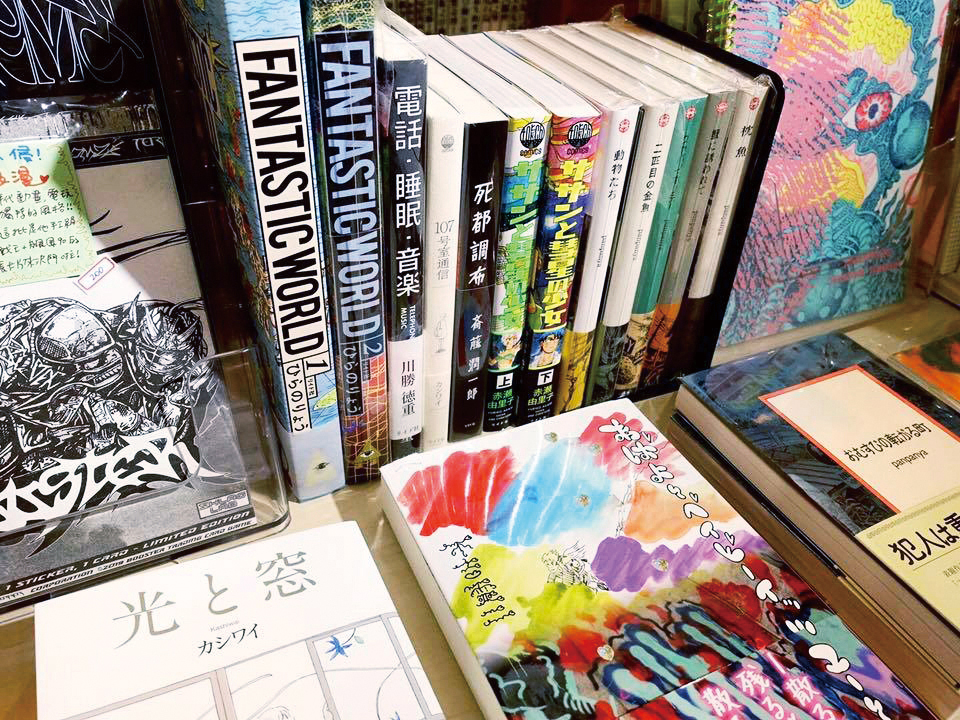

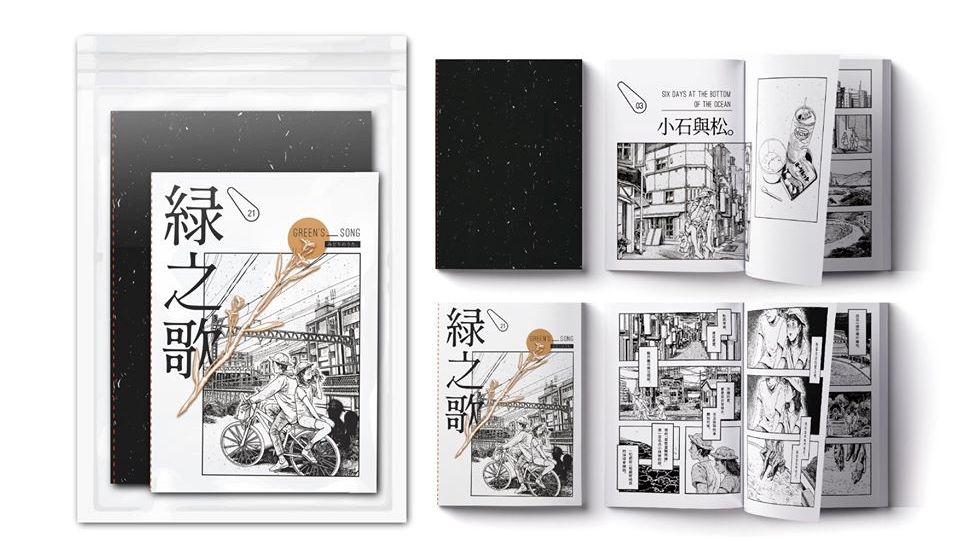

成立於2013年的Mangasick,除了展售大量台日次文化漫畫,也涉足獨立出版。原本都是出版日本作品中文版,抑或幫台灣創作者獨立出版,2018年高妍在草稿階段拿著《綠之歌》到店裡,這是她第一本正式漫畫,故事以細野晴臣的音樂貫串,「我讀完立刻就說我要做日文版。」老B分析,日本是漫畫大國,市場早已有各式各樣的故事,因此要出日文版,必須在畫風或劇情上,在日本市場具有無可取代的價值。

老B還記得《綠之歌》日文版發行後,一位日本人評論:「為什麼這樣的漫畫是由台灣人畫出來?」完全符應她最初的動念,「我想讓日本人看看,台灣有人這麼喜歡細野晴臣,還有他的音樂就是這麼好,可以跨越世代。」她也透露,結合藝術與漫畫的丁柏晏、融合性別平權議題於科幻電繪的A ee mi,都是預計推出日文版的台灣創作者,「特別是平權議題,我覺得這就是台灣特色,日本這方面其實很薄弱,我相信A ee mi的作品會讓日本人很感動,畫風這麼帥,講的內容卻這麼深刻。」

除了出版的合作,Mangasick也利用店內空間幫創作者舉辦展覽。高妍發行第四本《房間日記》時,便在店裡辦了同名展覽,這也是她的首檔個展。老B說,日本不論是書店、喫茶店或選物店,常常都保留一塊策展空間,大眾可以很單純輕鬆地走進店,認識還未成名的年輕甚至素人創作者。「透過展覽平攤式的一次展露,原畫的尺寸、筆觸,包括修改的痕跡,讀者才會感受到它真的是被創作出來的。」她說,創作者也可以藉由展覽釐清自己的脈絡,思考作品如何跳脫紙張、呈現在具象空間裡,這些都是對創作的刺激。

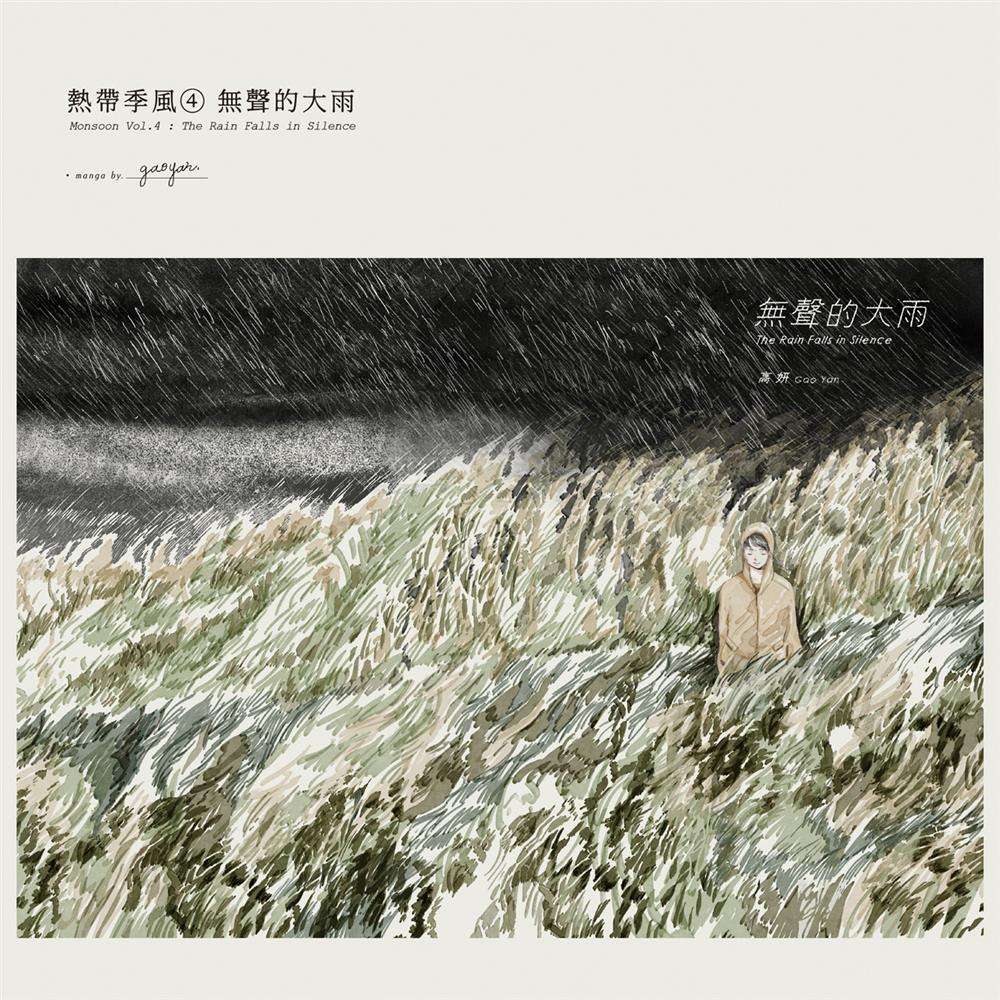

熱帶季風 詮釋不可能會畫的主題

這檔《房間日記》個展,慢工文化總編輯黃珮珊也是觀眾之一。成立於2013年的慢工文化,專攻出版紀實漫畫,並在2017年發行亞太地區第一本非虛構漫畫刊物《熱帶季風》,多元主題、短小篇幅的性質,也成了發掘並養成新銳漫畫家的平台。高妍不同於主流日漫、卻可見深受日本文化影響的畫風,在黃珮珊心中留下印象,一直想著有一天要合作。

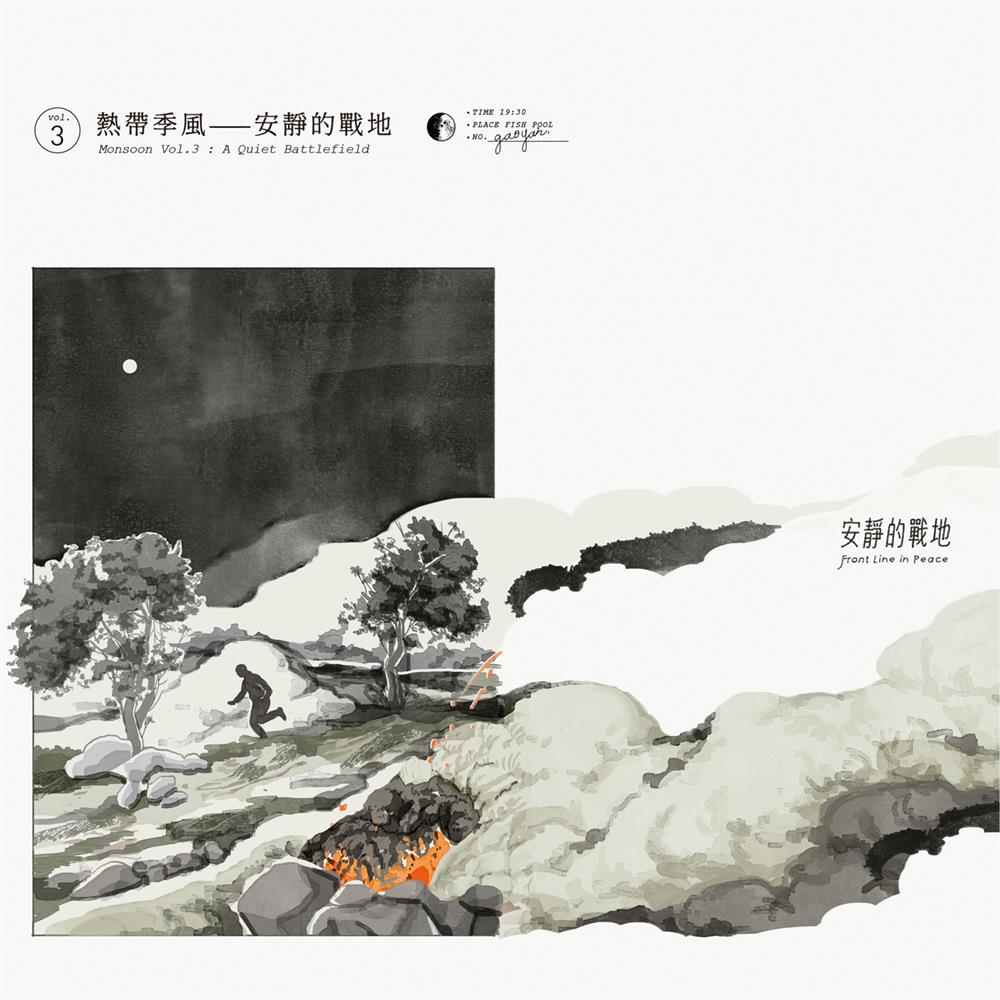

直到《熱帶季風》第三期,她收到了戰地記者撰寫的腳本〈安靜的戰地〉,就想到了高妍。初次向漫畫家邀稿,黃珮珊都會詢問「願不願意跟其他人合作?願不願意突破自己去畫別人寫的故事?」不同於個人創作,《熱帶季風》的漫畫家必須面對和自己截然不同的人生,並找到自己的觀點詮釋,這樣寬廣的視野,也是創作者重要的能力,「很多人第一個故事都是跟自己有關,但自己的故事能畫多少次?你沒辦法去描繪自己以外的世界,就會有侷限性。」

高妍過去描述個人故事的創作路線,某種程度也是以自己為主角的紀實漫畫,但論及題材,若不是參與《熱帶季風》,這些主題她根本不可能會畫,她說,「這種挑戰不是苦惱,而是興奮。」黃珮珊說,高妍第一次交來的〈安靜的戰地〉分鏡,其實不是那麼理想的,畢竟她的年齡和戰爭真的差距太遠。之後戰地記者傳給她200多張照片,敘述戰地在主角心中承載的壓力;黃珮珊也建議多達20幾頁的篇幅,必須有幾頁整張的圖像,作為視覺和閱讀節奏的喘息,「我沒有講哪一頁要怎麼改,她後來就自己處理得很好。」黃珮珊和每個漫畫家合作,都盡量不給予過於具體的建議,將創意的發揮留給他們。

創作者該做的就是不停創作

從Mangasick的創作啟蒙,到《熱帶季風》的多元題材嘗試,高妍更從大學以來維持一年約兩本的獨立出版,去年底也出版了新作《間隙》。不停地創作,不停地發表,好作品自然向世界流動,她登上日本玄光社與翔泳社的插畫雜誌,並與香港漫畫家門小雷在東京舉辦聯展。老B觀察,日本業界擁有極為敏感的觸覺,會到最前端挖掘最新的人才,除了高妍被村上春樹看見,去年水原希子品牌Office Kiko也找台灣創作者鄧詠涵合作,反觀台灣市場往往不會注意到這些單打獨鬥的創作者。

「獨立出版應該要漸漸被用普遍的眼光看待,奇怪的是我們的市場不夠多元。」黃珮珊觀察,近五年小誌開始發展,各式藝文活動、書展也越趨蓬勃,大型出版社像是臉譜也開發PaperFilm書系,引進五十嵐大介、市川春子等相對大眾、議題新穎有深度的漫畫,都漸漸打開漫畫市場的想像。慢工自身也在去年舉辦兩場國際講師活動,邀請法國資深編劇和曼谷第一學府漫畫講師,前者類似研討會,大家會做劇本提報,後者則是工作坊,根據題目現場創作。兩場活動都僅限創作者參與,她希望能讓有能力的人再提升。

高妍說得直白,創作環境最大的困難就是沒有錢,因此不敢嘗試,「但如果我不敢砸錢挑戰自費出版,我就永遠不可能走到今天這步。」她在紙張、裝幀等形式,道道投注心血,出版量甚至與商業出版不相上下,「我做一本書所花費的成本,是一般上班族半年的收入。這當然是巨大的挑戰,書如果賣不動我就完了。但如果我不做,在那邊等出版社來找我,太慢了。」但這並非代表她抗拒商業出版,她透露接下來的工作規畫,全都會走商業出版。她的第一本漫畫《綠之歌》,過去從中文版翻譯成日文版,未來將在日本出版社連載並發行單行本,之後再代理回台灣。

所以,為什麼細野晴臣和村上春樹都找上她?「我現在接到的所有工作,都不是我主動投稿,而是他們主動來找我的。身為創作者該做的就是不停創作,僅此而已。」她還是那個在Mangasick再次愛上漫畫的女孩,儘管已經走上更遙遠的舞台,未曾停歇的畫筆,依舊是對自己生命與世界觸動的情書,也是她對漫畫最炙熱的告白。

高妍 Gao Yan

1996年生於台灣台北,台灣藝術大學視覺傳達系畢業,於沖繩縣立藝術大學美術系短期留學。獨立出版《間隙》、《綠之歌》、《房間日記》等作品。現以全職插畫、漫畫家身分活動中,在台灣、日本穩定接案。

https://www.facebook.com/gaoyann/

文|張以潔

圖片提供|高妍、Mangasick、慢工文化

更多精彩內容請見La Vie雜誌 2020/6月號《推測未來的設計》