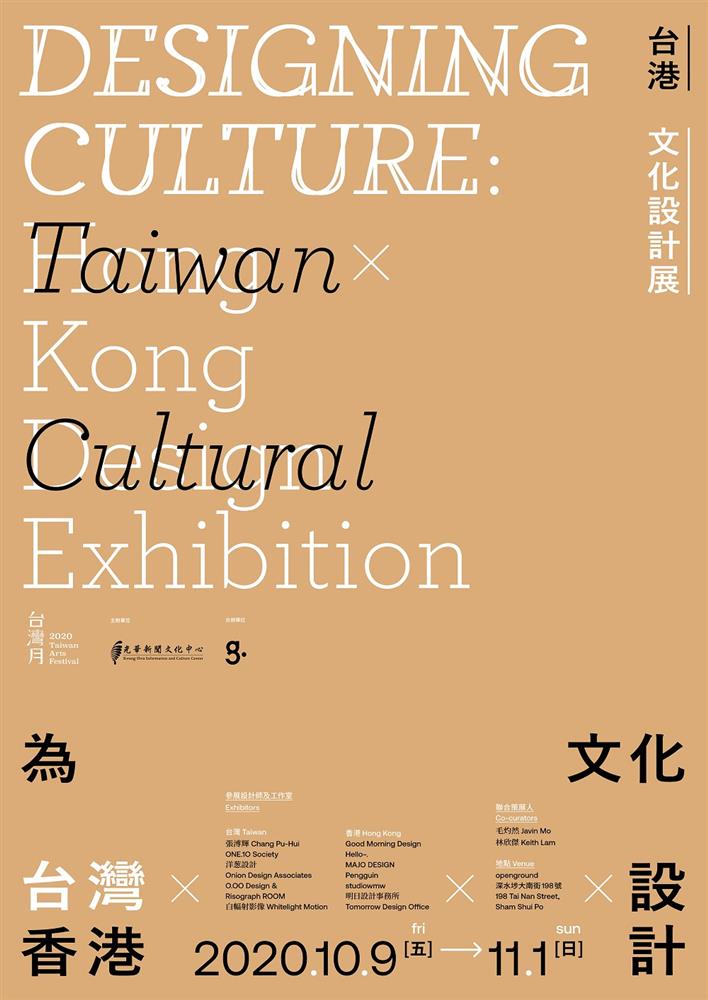

《為文化設計:台港文化設計展》為光華新聞中心「2020 台灣月」官方開幕,10月9日已於香港深水埗大南街藝文設計空間 openground 舉行開幕,展期將至11月1日。由香港平面設計師毛灼然(Javin Mo)及新媒體藝術家林欣傑(Keith Lam)共同擔任策展人。邀請11組台港青年設計師和工作室齊聚一堂,展示兩地設計師為藝文活動而作的視覺設計,包括視覺形象、海報、出版物及動態影像等,讓觀眾一窺兩地藝文設計之差異,進一步了解兩地藝術與創意產業的發展。

台灣和香港近年來藝文活動的視覺設計上有什麼不一樣的呈現?

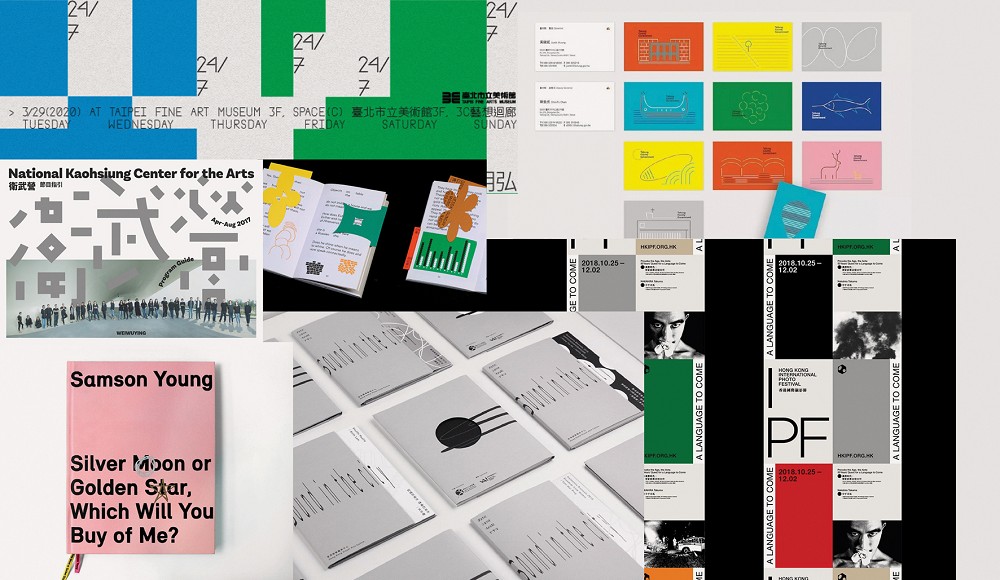

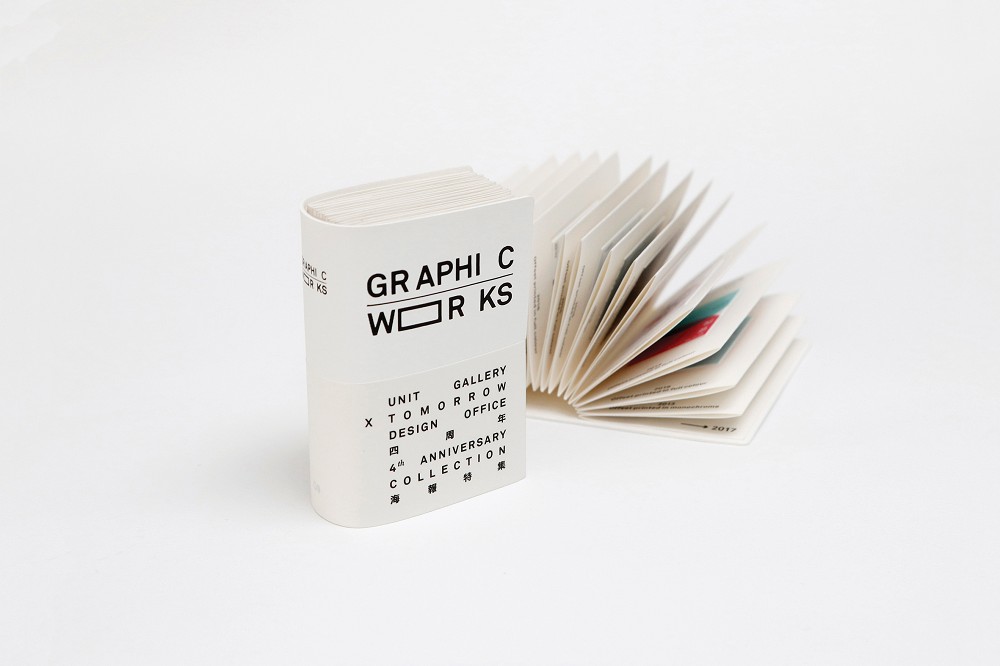

藝術文化活動一向關注及展示的是藝術家及其作品本身,此次展覽《為文化設計:台港文化設計展》以視覺溝通為切入點,探索兩地設計師如何用視覺設計語言服務藝文機構。參展設計師及工作室有來自的台灣的張溥輝、ONE.1O Society、洋葱設計、O.OO Design & Risograph ROOM 及白輻射影像,以及來自香港的 Good Morning Design、Hello~.、MAJO DESIGN、Pengguin、studiowmw 及明日設計事務所。展覽的呈現方式也特別以「檔案紀錄(Archive)」,將平時能隨意拿走翻閱的小冊子,展示在特製的紙盒之內,變成不可觸摸的展品。

台灣設計師的香港首次實體展覽

台灣近年來大型藝文活動,皆大膽的採用青年設計師的設計,透過社群媒體的傳播,在香港設計圈時常引起討論,但礙於地域的限制,鮮少有機會在香港實體展出,共同策展人毛灼然表示,希望藉此展覽,專注介紹台灣新生代的設計師,透過展覽來教育公眾,期許為香港本地設計領域帶來不同的觀點,以文化交流。

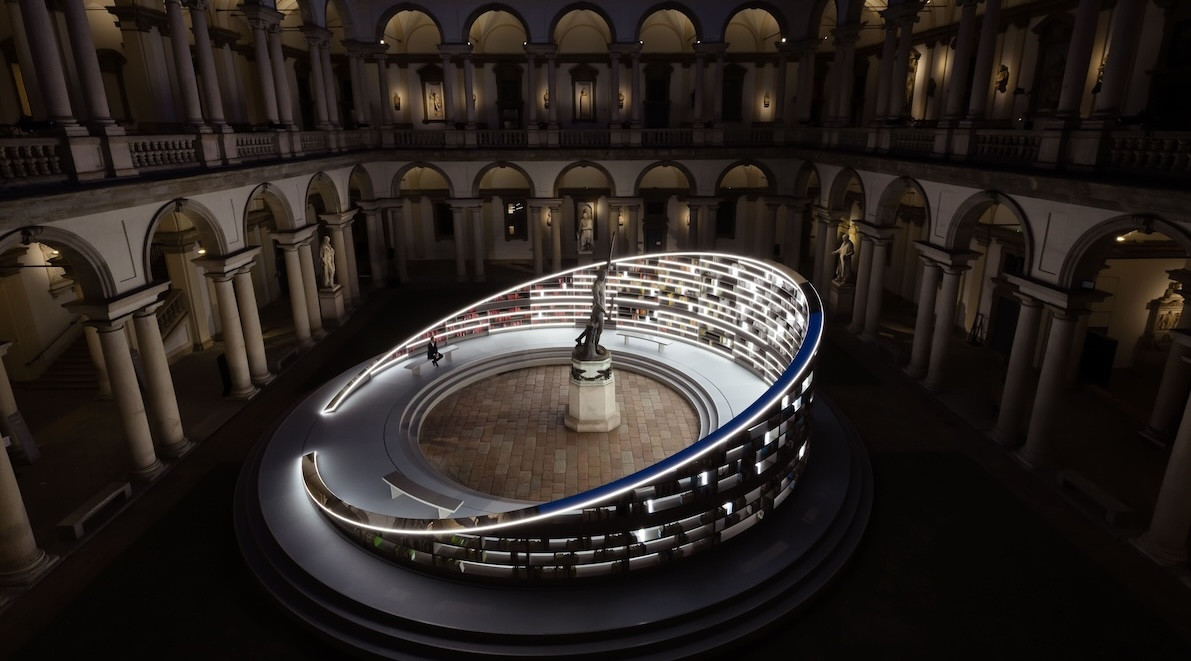

像是甫完成電視和廣播金鐘獎主視覺設計的,由兩位台灣平面設計師組組成的 O.OO Design & Risograph ROOM,在2019年為臺北市立美術館創作的「24/7 空間計畫」是一個極實驗性的主視覺設計,透過大量的平面視覺符號與字體設計,構築空間的想像;他們也為台灣設計研究院的「不只是圖書館」操刀 2019 年度票券,透過書籤來創造書中的新風景;而新銳平面設計師張溥輝,2018 年為臺北藝術節設計一系列主視覺形象,打破傳統表演藝術以圖像為主,也由於活動海報張貼位置有限,他將手提袋作為載體作為公關品大量發送,成為城市中到處移動的藝文廣告,同時也成了藝術節的目光焦點,同時獲得 2019 TDC「優秀作品。」

高雄新成立的衛武營國家藝術中心籌備至開館的主要視覺傳達都由香港出身的黃家賢(Andrew Wong)帶領的洋蔥設計團隊主理。作為以表演藝術為主的大型表演場地文宣,其中「節目指引」系列,每次以不同風格的海報設計形式展示視覺設計的可能性。館方刊物《本事》每一期也透過視覺實驗性的玩味處理整體編輯及版面設計,擺脫傳統表演藝術中心的官方刊物,讓它成為近年讀者非常喜愛的文化刊物,更獲得2020年獎勵出版的金鼎獎設計獎。此外,洋蔥設計團隊一系列的音樂祭海報設計,如高雄TAKAO ROCK音樂祭、虎山音樂祭及愛愛搖滾帳篷音樂節等,也完全反映台灣音樂多元的視覺風格。

設計不只是傳播,也提供了文化發展與適應的新方案,如甫獲得日本2020國際級設計大獎「Good Design Award」的浪漫台三線藝術季,以全新藝術美學創作向世界分享客家文化。由白輻射影像製作的「客家慢 SlowTime」以影像詩的手法,揭示了客家日常緩慢的人情浪漫。此外,同時由白輻射影像操刀的台北燈節、台南月津港燈節形象影片等,巧妙的捕捉地方燈會地方文化特色與人情記憶,以年輕新穎的方式呈現。

香港設計師在商業和實用中找尋創作的空間

相較於台灣,香港一直是商業和實用為主,藝文設計也著重在視覺溝通的重要性,共同策展人毛灼然分享自身的經驗,他表示也因此在風格上,簡明的視覺傳達一直是香港的風格,反觀台灣設計師作品看重「意象」的視覺表達,設計風格比較多元也有一定的實驗性。而從為文化設計來看,香港設計師大多選擇與小型藝文機構合作、尤其與獨立藝術家或策展人合作,相對公務藝術部門的繁複程序,對設計師而言確實有比較多創作自由度。

香港參展設計工作室 MAJO DESIGN 一直與多位香港獨立藝術家及策展人合作無間,其中為著名聲音及媒體藝術家楊嘉輝(Samson Young)設計了一系列書籍,結合書籍設計、紙張與印刷,讓書籍本身也是一件藝術品;由香港國際攝影節(HKIPF)策劃的 2018 年國際攝影節主視覺形象由 studiowmw 設計,以極簡單的平面色塊結合參展的攝影作品,建立了全新的視覺形象系統美學,打破了機構多年來的舊有風格。studiowmw 近年也為香港話劇劇團及香港舞蹈團設計活動推廣視覺形象,也引來不少迴響。

位於西營盤的長春社文化古蹟資源中心近年舉辦不少與社區文化有關的展覽,前後分別策劃過「井蓋展」(2018) 與「水展」(2020),2019年特別策劃的「米展」主視覺設計由另一參展設計工作室 Pengguin 負責,以米袋物料印製展覽海報,把生活文化融入平面及展覽設計,讓觀眾參與其中,展覽非常成功,連紀念品也是讓人想收藏拿回家的精美設計。

共同策展人毛灼然表示,雖然文化展覽的焦點在內容上,但為展覽推廣設計也很有趣,希望藉此機會可以讓觀眾多留心一點,再加上此次參展的設計師都相當年輕,設計風格多元,而且多用雙語設計,反應面向國際的發展;另外一位策展人林欣傑也表示,從為藝文活動設計也可看到該地方的文化政策,甚至是作為整體社會認識的切入點,因為藝術文化活動的文宣也確實是一種設計美學,反應社會對於美學的重視。他也觀察到,台灣年輕設計師更有機會參與公共部門的設計,但在香港少有年輕、甚至是本地的設計師參與,反而從非政府機構及獨立藝術組織合作。

《為文化設計:台港文化設計展》

主辦單位:光華新聞中心 | 合辦單位:openground | 聯合策展人:毛灼然、林欣傑

日期:2020年10月9日至11月1日

時間:每日上午12點至下午7點(週一休息)

地點:openground 香港深水埗大南街198號

參展設計師及工作室:

台灣

張溥輝 Chang Pu-Hui

ONE.1O Society

洋葱設計 Onion Design Associates

O.OO Design & Risograph ROOM

白輻射影像 Whitelight Motion

香港

Good Morning Design

Hello~.

MAJO DESIGN

Pengguin

studiowmw

明日設計事務所 Tomorrow Design Office

圖片提供 | openground