本文選自La Vie雜誌2020/11月號《街拍人間》

採訪約在東區的老牌咖啡廳,自然要來點咖啡朝聖一下,不料伍佰點了一杯冰法式牛奶,老闆娘連忙提醒這杯飲料不含咖啡,他索性把menu一闔,「就是這個了。」

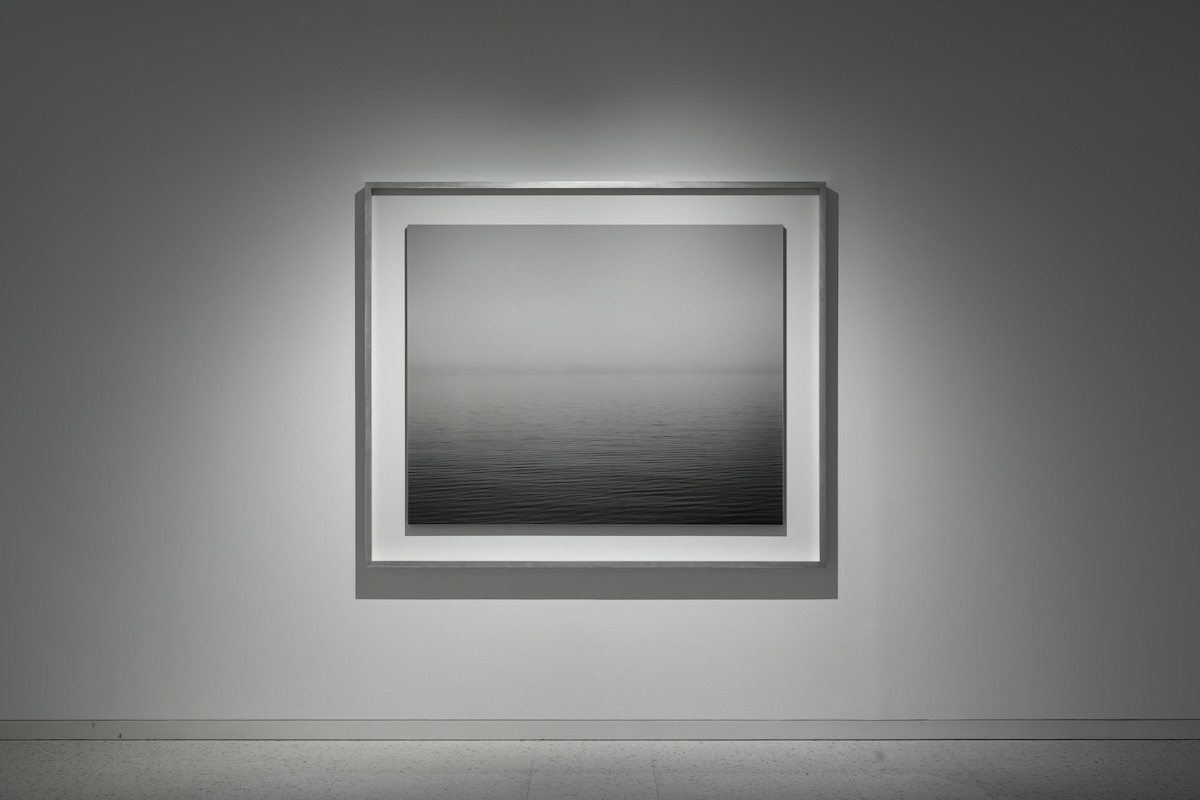

8月中,伍佰拿到了一台徠卡新相機,在前去滑冰的路上,有位女生擦肩而過,他快門一按,回去一看,就是這個了。

「可能是她吸引我吧?她如果是帥哥我就不會拍,哈哈哈。」他停了一下,「我覺得並不是說想要什麼就可以拍到什麼,你要有敏銳度,但敏銳度是好奇心嗎?也不是欸⋯⋯是那個渴望吧,我覺得驅使人一直往前走的,就是渴望。」他說音樂是在追求無法言喻的語意,透過音符讓渴望獲得宣洩與滿足,攝影則是用另一種方法填滿心中的空缺,「所謂攝影技術,我並不是很好,但是對於渴望,來了我就會抓住,球來了我就會接。」

要談街拍,先不要拘泥在拍

他不諱言自己不是專業攝影師,「我有工作啊,我是唱歌的。」說完自己也笑了出來,縱橫華語樂壇30年,伍佰是歌手哪還需要介紹?攝影師的身分倒可以爬梳一下,2003年他從朋友借來一台菲林相機,拍下北海道雪景,底片的神祕感令他興奮,從此正式面對拍照這件事。前兩本攝影書《伍佰‧風景》、《伍佰‧故事》,拍下途經城市異地的生活,之後的《伍佰‧台北》、《在城市的時間裡輕輕滴淌而下》將場景拉回台北,巨大如高架橋,微觀如上班族的腳,他將攝影比喻為「我是街上的遊魂,而你是聞到我的人」,用一台相機或手機,隨時抓住在街上擦肩而過的渴望。

伍佰的攝影常被大眾認定為街拍,他倒有不同回應,「我們如果太拘泥在『拍』這件事情,那就只有對了一半。」他說街拍是面對自己的過程,因為對某個地方有興趣,所以想去那裡走走,拍照只是他的藉口,但有時又會因為拍照,提起他想去哪裡看看的興趣,「街」和「拍」其實互為目的與藉口。因此重點不是拍照,而是要看到吸引自己的東西,知道自己喜歡在何時何地按下快門,一次又一次整理思緒,知道心裡嚮往的地方長什麼樣子。「過程中會有很多不是為了拍照而拍下的底片,因為那個感動抓到了我,與其說我抓到了那抹陽光,倒不如說我抓到了我心裡那股溫暖。」

完美的街,就沒那麼有意思了

初入攝影的伍佰就跟一般人一樣,看盡攝影書想臨摹大師,為了一個畫面,在街角等上1、2個小時。在日本、香港都拍過上班族的他,有一次想拍台北上班族,「大家都跟我說要去南京東路拍,我真的是透早就去等,結果半個鳥都沒有,哈哈,台灣上班族不是成群結隊進出的。」他也曾看好一面牆,覺得取景很好,等了好幾個小時只拍2、3張,可是最後他都不喜歡。

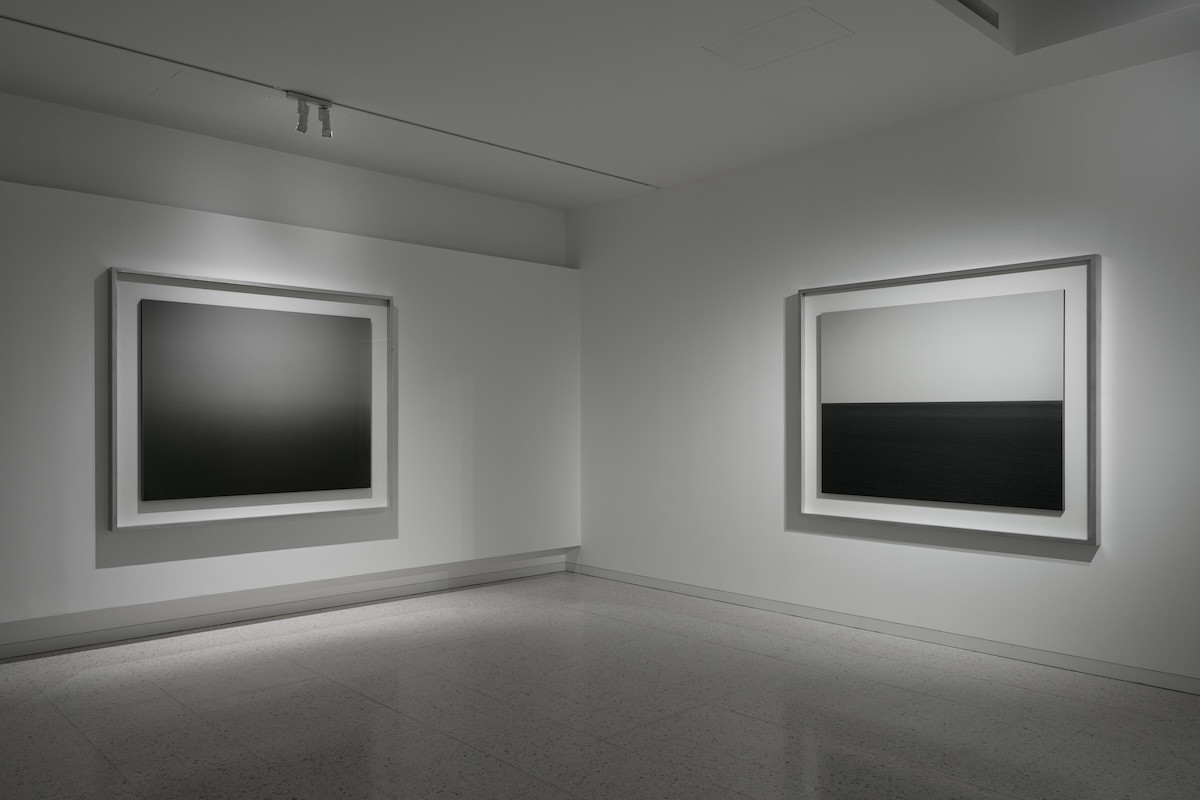

「風格是最重要的,你寧可缺少什麼,那個缺少的什麼,就是你的風格。」風格聽來縹緲,但卻是從扎實的量體而來,「拍照要有量,寫歌也要有量,你出了兩張專輯,然後再也沒有了,這是不夠的,一直唱下去要有量,靠這些量來塑造你的狀態、構成一個風格。所以我拍很多很多,別人都是拿1卷、2卷(底片)去洗,我是10卷、20卷。」大量拍,再靠事後回看照片,整理出最貼近自己的風格,這個功夫不會比拍照當下輕鬆,「比如說這張是平的、這張是歪的,我就會選擇歪的,因為歪可以代表我當時的心情,那個平的就是我當時拍歪了,我把它拉平再拍一次。」

以前的伍佰拍照有點潔癖,很在意地平線有沒有平、畫面有沒有穩,拍久了卻沒那麼在乎,照片常有曝光過度或不足、失焦,又或者人被砍半或頭被切掉的構圖,「當我發現我拍的不是我看到的東西,而是我心裡的東西,理解這個事情的時候,就不會在乎它是直或歪。」他認為不要故意去找自己的幽默,那反而俗氣,也不需要每件事情都完美地呈現,「完美呈現也是一種風格沒錯,但對於『街』這件事情,就沒那麼有趣了。所謂街,其實就是那個瞬間。」

他談起最近看的一本攝影集,從封面到內頁都很厲害,「但整本看完我只有吃到牛肉湯,沒有吃到牛肉。」風格固然重要,但不能空有風格,「我想拍出伍佰流,那什麼是伍佰流?我也在找,至少要讓人家看到這是有東西在裡面的。」所以他看書、查歷史,不斷充實內涵,才能對拍照更有意識,「比方說拍艋舺,這裡的歷史你從頭到尾都知道,你在拍的時候就會有好多故事和幻想,那個肉就會出來。」每到一個地方,只要他有興趣,就會先做好功課再上街拍,但沒做功課他也會拍,那就是俗稱的旅遊照,娛樂有何不可。幾個月前他回到家鄉嘉義,拍了農田裡的布袋戲,沒有當成創作,只因為他在這裡長大,那個感動勾起他拍下這些照片。

街拍就該自由,哪來那麼多限制?

伍佰街拍,本身就是一件很衝突的事,但也因為上街拍照,讓他擁有一般人的生活,「我沒有一直把自己當成明星在路上走,當人一直圍過來,我才會發現我是明星。」他多數的台北街拍作品,都是在車上拍的,總是特別留意高速公路,「我都覺得它是軟的,車子咻—很快就過去,但它其實是很硬梆梆、很巨大的東西,我很想把它拍起來,很想好好看它到底是怎麼一回事。」11月推出的第五本攝影書《伍佰‧滑雪場》,場景雖然不在街,但有一張他在餐廳裡,看著窗外小孩滑雪板,突然故意「仆街」趴在雪上休息,過一陣子又來一個小孩,再來一個大人,紛紛仆在雪上,這個「三連仆雪」伍佰可看樂了,拍下這一瞬間,隨興幽默的感覺,就有幾分街拍韻味。

所以街拍的場景有侷限嗎?喜歡開車拍還是走路拍?手機和相機、黑白和彩色又有什麼差別?伍佰乾脆一起回答,「街拍就應該很自由,一直在講可以怎樣不可以怎樣,街拍就不成立了,乾脆說是人物肖像、路上紀實好了,街拍就是free,你要躺著拍、坐輪椅的時候拍,都可以,因為拍照帶給自己的樂趣,這是最重要的。」他笑說自己的表弟也愛拍照,但怎麼拍都很好笑,「後來我一張一張問他,噢,原來他的想法是這樣子,我看到這些照片就會想到他,他的風格就是亂七八糟,但有他在關心的事情,他拍得很開心就好,反正又沒有要報名什麼獎。」

街拍是絕對的自由,攝影和音樂在伍佰的創作裡,也各自有自由的生命,「我不喜歡我的照片跟音樂扯上關係,有一次在演唱會裡放我拍的照片,後來我覺得不對,太不對了。我講不出來為什麼,我就覺得不要動我照片的主意,可能是我的照片被限制住了,或者我的歌被限制住了。」但他不介意大家衝著名氣來看他的照片,「我要做伍佰的明星商品而已,伍、佰、流,就是這樣子,我希望我可以一直把我的照片給很多人看到,他們因為我是伍佰才來看,OK,他們因為看不起伍佰,想要拿來笑一笑,也可以,無所謂。」

不禁好奇如果沒有伍佰的明星光環與包袱,他會想怎麼街拍?「那就是我沒有工作囉?我如果不是伍佰,我就會是伍佰的歌迷,然後去找工作。」這個問題根本就不存在,伍佰就是伍佰,伍佰的攝影是伍佰,伍佰拍的城市街景人群全都是伍佰。

伍佰

華語樂壇最知名的搖滾歌手,吉他手,詞曲創作人,音樂製作人,演員,攝影家。1990年出道,發行28張個人專輯。2007年首次發行個人攝影書《伍佰‧風景》,至今共有《伍佰‧故事》、《伍佰‧台北》、《在城市的時間裡輕輕滴淌而下》、《伍佰‧滑雪場》等5本攝影書。2009年首度於Epson Imaging Gallery 舉行攝影個展,其後攝影個展有《More Earth》、《橋飛雪》、《其實不遙遠》。

文|張以潔

圖片提供|伍佰

完整內容以及欲知更多伍佰流攝影哲學,請見La Vie 2020/11月號《街拍人間》