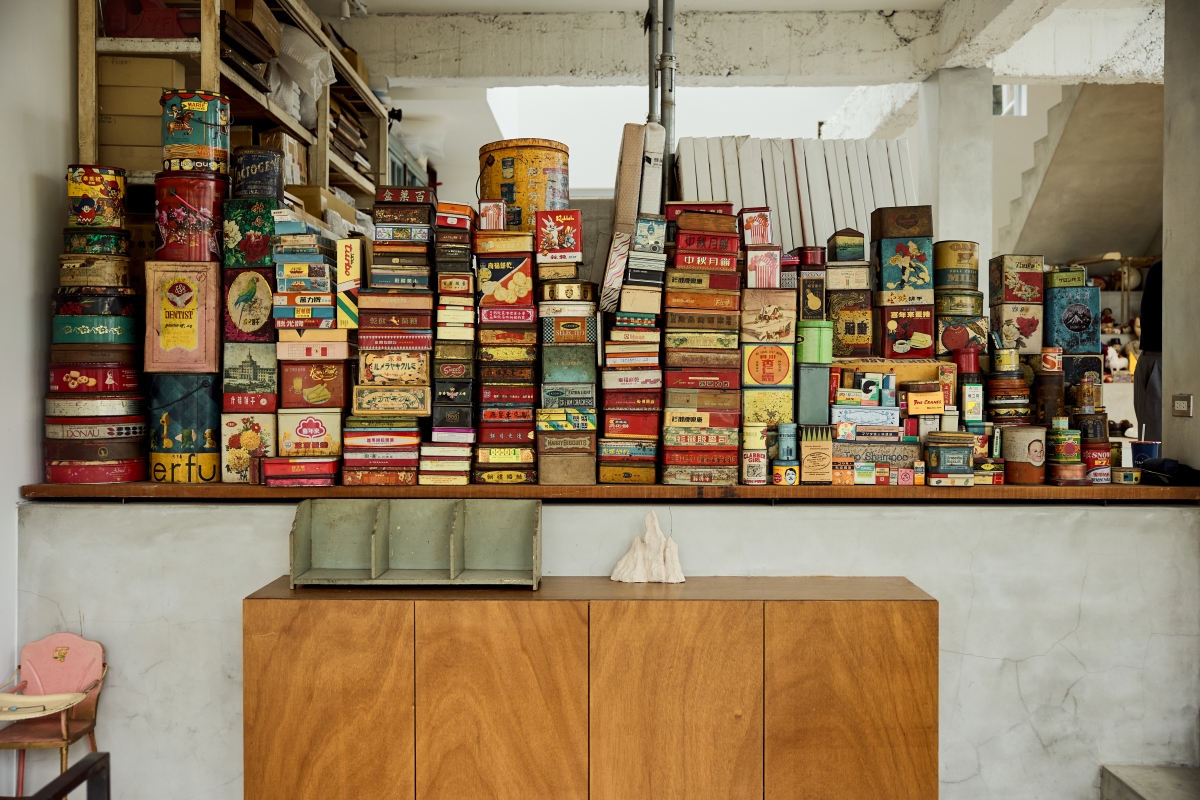

彷彿是個隱喻,光山行漆器工藝第三代傳人賴信佑,重組祖父賴高山在1980年代解散的公司,企圖結合傳統漆工藝與現代元素,重新打回市場。然而,他卻是透過金繼修繕法的推廣與教學,讓原本走向廢棄命運的破碎器皿得到新生,也重新串起漆器與人之間的連結。

對多數人來說,陶瓷器摔破了怎麼辦?既然破鏡難重圓,破碗大概也沒有重補的價值,只有用報紙包起丟棄的命運。然而我們不知道的是,古時因為器皿製造不易,基於愛物的心態,便衍生出修繕工藝。「修繕傳統共有兩大類別,來自中國的鋦瓷,將釘子打在陶瓷上予以修補;另一個是來自日本的金繼(Kintsugi),利用漆器裡的基礎作法,將麵粉與漆調製成補土,重新黏合破碎的陶瓷器。」光山行漆器工藝第三代傳人賴信佑說。而光山行既是以漆器起家,在修復工法上,自然走的是金繼路線。

金繼修復法的特別之處,就是用樹漆混和麵粉,調製出毫無化學添加物的「純天然強力膠」,不僅黏合力更強,因為金繼修復多數用在食器上,二度使用起來也較安全。碎器黏合後,再於裂紋處塗上金、銀漆(此手法稱為「蒔繪」)作為裝飾,也形成一種禪意美感。不過賴信佑說,經金繼修復的器皿等待乾燥時很長,有時可能長達三週,才能獲得堅固如新的舊物。

從日本到台灣的演變

日治時代,日本人在台中成立了「台中工藝專修學校」,藉由正式的教學體系,把蒔繪、變塗(填漆技法的一種)等各種漆器技法流傳下來。「不過早期當個『補破碗』的工匠,地位並不是很高。是這幾年台灣審美觀、價值觀的改變,開始蒐集與修復舊物,才讓金繼技法重新浮上檯面。」賴信佑過往也常去日本香川、京都、金澤等地走訪金繼研究所,精進其中的藝術。

雖然金繼修復的核心關鍵是漆與麵粉,但卻可能因為工匠手藝或所在地區的不同,而在修復過程中長出各自新的生命樣貌。賴信佑就說,日本東北的輪島因為靠海,就採用很多碎貝殼、矽藻土、珊瑚碎片作為材料;香川地區則運用大量木頭。而在台灣,賴信佑試著從在地素材變出花樣,例如把蚵殼磨成粉混進漆料,塗上去後再拿砂紙磨表面,會露出特殊光點。

不管日本或台灣,雖然原料、手法和修復器物類型稍有不同,「台灣泡茶的人多,送修的茶道具是大宗。日本是茶碗和盤子為多數。」賴信佑說,但本著都是相同愛物惜物的心。賴信佑看著客人送修的破碎物品,開始好奇背後的故事。為什麼打破了?打破的當下心情又是如何?透過修復得到第二生命的物品,又會對物主的生命起什麼樣的漣漪?

他回想起生平第一個修復的物件,是阿祖的聖母瑪利亞雕像。「我那時剛回光山行重新經營品牌,我爸把聖母像放在冰箱門旁的櫃子,我把冰箱門一開,撞到聖母,摔到地上碎到不行。想到這是已故阿祖的遺物,無論如何都要拼起來。」他拼了一個多月終於完成,但放回櫃子沒多久,聖母又「跳樓」,這次摔得更碎了。「這件物品很坎坷,好像冥冥中註定要離開。」說起此事,賴信佑仍會不斷重播當下的畫面,手肘撞上聖母的感覺、雕像墜地成碎片的瞬間,每次都會把他的心擊成碎片。

蒐集物件背後的故事

今年秋天落幕的《Sorry kintsugi感性修復展覽》,便是集結了來自不同物主的修復物件故事。其中有些物品初看並不特別,可能只是尋常馬克杯,或老舊煙灰缸,但對物主來說卻有著滿滿回憶,透過修復得以延續感情。「辦完展覽後我開始去想,難道只有高價物品才有修復價值嗎?一個東西的價值,應該由物主自己決定。很多人不知道東西壞了可以修復,因此被迫丟掉很多珍貴回憶。」

在展出物中,賴信佑印象最深的是一個煙灰缸,上面黏著一層黃色焦油,有著滿滿使用痕跡。那是物主搬去台北工作時每天壓力大,晚上都會點根菸紓壓,療癒一天的疲勞。她後來搬回台中過新生活,結了婚、也養了貓,不料貓把煙灰缸打破了。她感覺必須跟過去告別,卻又捨不得那時期獨自去台北闖蕩打拼,以更好的面貌返家的自己。「透過修復,我得到很多故事,這些故事一旦說出來,就永遠被記住了。我不僅修復物件,也保存了某段珍貴記憶。」賴信佑說。

因為想籌備展覽,賴信佑發起「募集碎物」行動,意外換得許多人生故事,那人與人之間的奇異連結,也讓他興起開班授課的念頭,沒想到反應相當踴躍。在學員中,有的常接觸陶器或茶具,上課帶著目的性;卻也有很多人本業與此完全無關,純粹喜歡這課程,就有一名廚師,因為餐廳有太多破盤子,特地來拜師學藝,以後打算用修復過的破盤子給客人上菜,「這麼特別的裝盤,只有我的餐廳才有!」大廚說。來自不同領域的人,聚在課堂的方桌上學習彌補碎片,也分享了不同人生經歷,也有情侶課上著上著,就分手了。「我發現修復器皿比修復關係簡單,卻有些共同之處,兩者都需要時間。當它碎得簡單,修復時間就短,而就算它碎得再複雜,只要你肯動手開始修復,而不是擺著不理,時間久了它自然會好,雖然你仍無可避免看得到裂痕,但它會有新的面貌呈現出來。」賴信佑說。

賴信佑也說,修復得越多,開始學著珍惜眼前所有,不再瘋狂買新物件。「以前也曾失心瘋,追求蒐集這個製造手法,那個漂亮外型,可是買完一輪以後,發現每天固定用的還是那幾個。我開始自問,真的需要這麼多東西嗎?」從修復物件的過程,賴信佑體會到所謂「價值」不全然來自標價,更多時候,是建立在物件背後的情感與記憶上,不論是北漂打工的辛酸,或是故人的遺物,都有其無可取代的珍貴。東西破了不要緊,只要你願意動手修復,破鏡也有重圓的一天,像極了愛情。

金繼技法眉角

製作漆料時很需要經驗,必須以刮刀不斷來回融合高筋麵糊與生漆,把麵粉的筋揉掉,直到粘性出來,「像恐怖情人一樣黏,怎樣都甩不掉才行。」賴信佑打比喻說。而漆的調製也會因為當下溫濕度有不同結果,要用手和眼去感受,不能死守固定比例。雖然成分天然,但生漆裡的「漆酚」卻很容易引起皮膚過敏,要特別注意。賴信佑說,把物品碎片重新接回不難,但要接得漂亮需要耐心。因為漆有粘性,拿筆塗描裂縫時很容易塗歪斜,或沾得到處都是,所以製作前必須讓心情沉澱下來,內心不能忙亂。就有學員畫到最後發脾氣,所以也考驗心境。黏合後的物品放置時需要注意重心,以免再度碎裂,乾燥的空間最好溫濕度保持恆定,濕度在70∼80度,溫度在25∼30度為最佳晾乾條件。

延伸閱讀 ▶ 閃著金光的籃球場!波士頓藝術家用日本「金繼」修補工藝成就球場缺陷美

光山行漆器工藝

1946年由賴高山先生創立,以千層堆漆飾品成功打入日本外銷市場,後在1980年代不敵時代變遷而解散。第三代傳人賴信佑於2016年重返經營品牌,以民藝角度推廣漆工藝,並推出飾品品牌ANOUKS,讓漆器更貼近日常。光山行亦有金繼修復課程,並推出可自學修復材料組。

文|李郁淳

攝影|林祐任

完整內容與更多老件修復皆在La Vie雜誌2020/12月號《惜物的工藝》