《展覽的表裏》點評日本美術館、藝術祭的策展幕後的奇葩操作。本書作者古賀太曾任報社展覽企畫及藝術記者,現職為日本大學藝術學部;他在書中他從門票價格構成、展覽特性、主辦單位角色、借展眉角等各方面闡述不為人知的業界實態。犀利的筆鋒以及極具批判性的言論,帶領讀者從多個面向了解日本美術展覽不為人知的業界實態 及其「不健全的實情」。

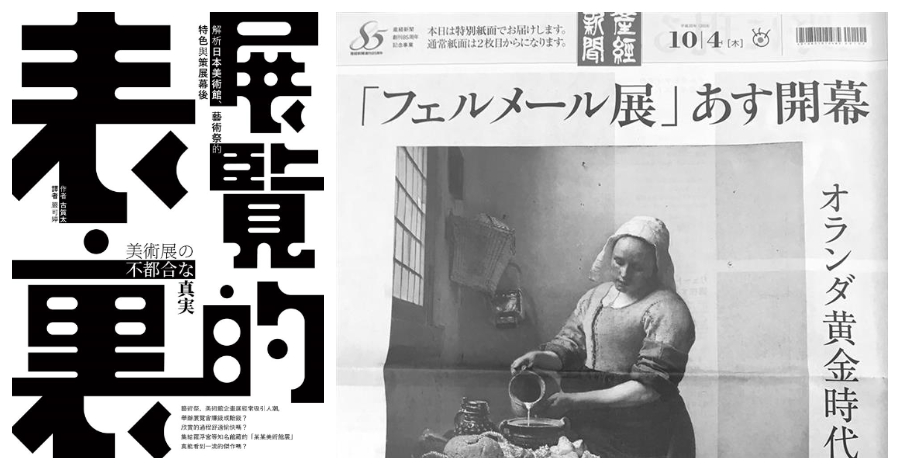

本篇就讓我們一起看看日本報社是如何毫不掩飾的利用「滿版頭條」曝光自家展覽的奇葩操作。

為什麼只有報社才能達成的大型宣傳效果?

日本的展覽多為由報社主辦、跟美術館租借場地的「企畫展」,而不像歐美主要是以館藏吸引遊客的「常設展」。像這樣媒體主導的狀況顯現出日本美術館展覽的特殊性,不但經常要花費巨資商借作品,也讓日本美術館的學藝員難以發揮所長。

日本的報紙誕生於十九世紀後半,至今已有將近150年的歷史,目前各報社仍在持續舉辦展覽。過去的理由可能是「回饋讀者」、「舉辦社會活動」、「對文化有所貢獻」,但是自從泡沫經濟崩解以來,各報社的廣告收入銳減、讀者也逐年越少,於是美術展的定位改為填補本業收入的「獲利事業」。當然,如果號稱是「本社舉辦」的活動,就會運用廣告、報導、促銷印刷品等各種手段進行宣傳。

上野之森美術館舉辦「維梅爾展」開展前一天,主辦單位《產經新聞》在頭版的整個版面上,只刊登了〈倒牛奶的女僕〉畫作的照片與「明天開幕」的展覽相關訊息。像這樣的宣傳令人質疑「怎麼會打廣告到這麼毫不掩飾的程度」。

此外報社最常見的是稱為「特集」的整版報導。藝術記者可以因此藉著展覽的經費出國採訪,寫一些字數較多的文章。如果再放上幾幅大張的照片,一般的讀者根本分辨不出這是業配文。報社平常很少編列出國採訪的預算,對於藝術記者而言這是再好不過的機會,所以通常都會樂意接下任務。這種時候甚至可以採訪到像羅浮宮等著名美術館的館長,或是由一流的學藝員隨行解說,正是好好欣賞藝術品的絕佳機會。

展覽開始後,繼續在報紙的第三版刊登「畫展開幕」的消息,參觀人數每突破十萬人次,就在同一版再度報導一遍。譬如以《朝日新聞》為例,展期橫跨2019至2020年的「科陶德美術館展.印象派觀點」,相關報導大約總共刊登了20到30篇。而且還額外贈送報紙訂戶招待券,並且選擇休館日做為開放幸運讀者參觀的特別日子。

日本的報紙發行量遠大於國外。美國的《紐約時報》是50萬份,法國的世界報大約30萬份左右,而日本發行量最大的《讀賣新聞》超過850萬份,其次是《朝日新聞》接近600萬份,《每日新聞》約280萬份,《日經新聞》約250萬份,《產經新聞》約150萬份。國外著名的報紙水準很高,又稱為「嚴肅報紙」(quality paper),而發行量達數百萬份的日本報紙無法看齊。

但是無論如何,只要有這樣的發行量,就算只在一份報紙重覆宣傳許多次,也會達到一定的曝光率。

更多日本展覽策展幕後,請見La Vie出版《展覽的表裏 》