無論是以藝術品,還是從科學和歷史意義的角度而言,「植物圖鑑」的熱潮都在重新興起,安娜羅倫所著的《19~20世紀植物圖鑑》,收錄結合藝術、科學與教育的植物掛畫,植物學家德爾波特便說:「科學上足以信賴的自然掛畫,能取代教室教學與講座所用的自然物件;這些掛畫比語言更具啟發作用。」這裡從古老掛畫中,一窺神秘紅色漿果 ── 咖啡果實的面貌吧!

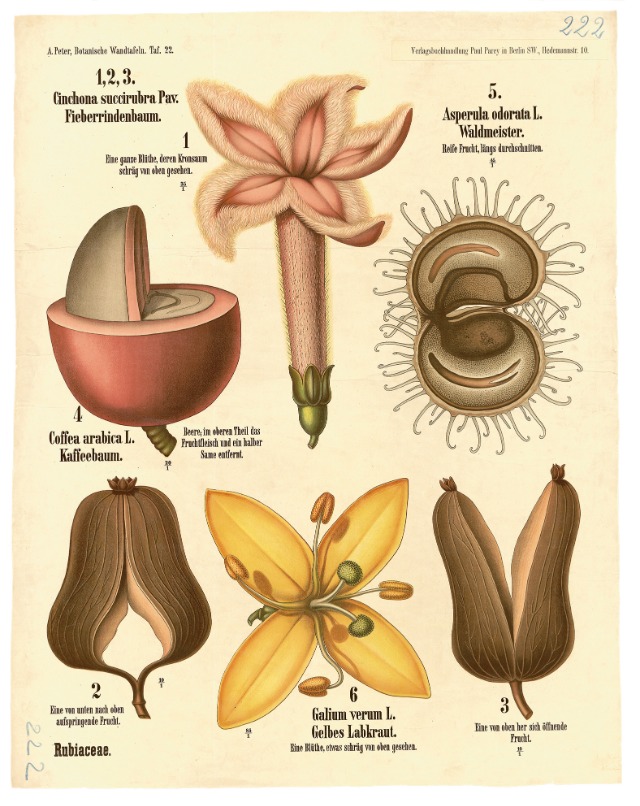

安娜羅倫《19~20世紀植物圖鑑》中,依照「植物科名」為掛畫分類,而咖啡果實屬於茜草科植物。

茜 草 科 ( RUBIACEAE / COFFEE FAMILY )

咖啡樹屬於茜草科咖啡屬,該科植物分佈範圍廣,但大多出現在熱帶地區。儘管主要為木質灌木,但習性多變,棲地種類多,從乾旱的沙漠到雨林都能適應,另外也包含草本植物、藤本植物與一些喬木。

茜草科特徵:葉為全緣單葉,對生或輪生,托葉有時會特化成葉柄間的假葉;花序一般為團繖狀、聚繖狀、繖房狀、圓錐狀或穗狀;萼片與花瓣四到五枚,偶爾各有12枚合生;花萼有時會退化或甚至完全沒有;雄蕊四至五枚,合瓣(與花冠裂片交替) ;果實形態多樣,可能為漿果、蒴果、離果或核果。

這幅掛畫大約是在1890年時繪製於德國,當時,阿拉比卡咖啡的栽種在拉丁美洲與加勒比海地區十分興盛。圖中有一座正逢收成的咖啡園,而左上方的樹枝則展示了咖啡趨向成熟的漸進過程:帶有茉莉香味的花,以及熟成時由淺綠轉為深紅的漿果。搖落籃中或用手摘採的成熟果實內含兩顆豆子,能用來加工濾煮成咖啡。

阿拉比卡咖啡源自衣索比亞的森林高地,據說在當地,有位牧羊人觀察到他的羊群在吃了紅色漿果後,變得非常躁動。他自己試吃後,也感覺到微微的亢奮。結果不久後,全國的人都在嚼這種紅色漿果。

儘管這個故事的真實性令人存疑,咖啡豆的魅力卻蔓延到紅海的另一頭 ──前往麥加朝聖的人就曾在途中種下了咖啡種子。到了15世紀,咖啡文化已在土耳其、波斯、埃及與北非有所發展。

更多珍貴古老掛畫,請見La Vie出版《 19~20世紀植物圖鑑》