若要標的2020∼2021年的文創產業脈動,疫情絕對榜上有名。過去熟悉的實體交流中斷,已漸興盛的數位生活急速擴張,舊路不通的創意,得在環境時勢與自身優勢中找到新路。這裡由聶永真聚焦「NFT」,探討疫情下的改變,如何為未來留下基礎與課題。

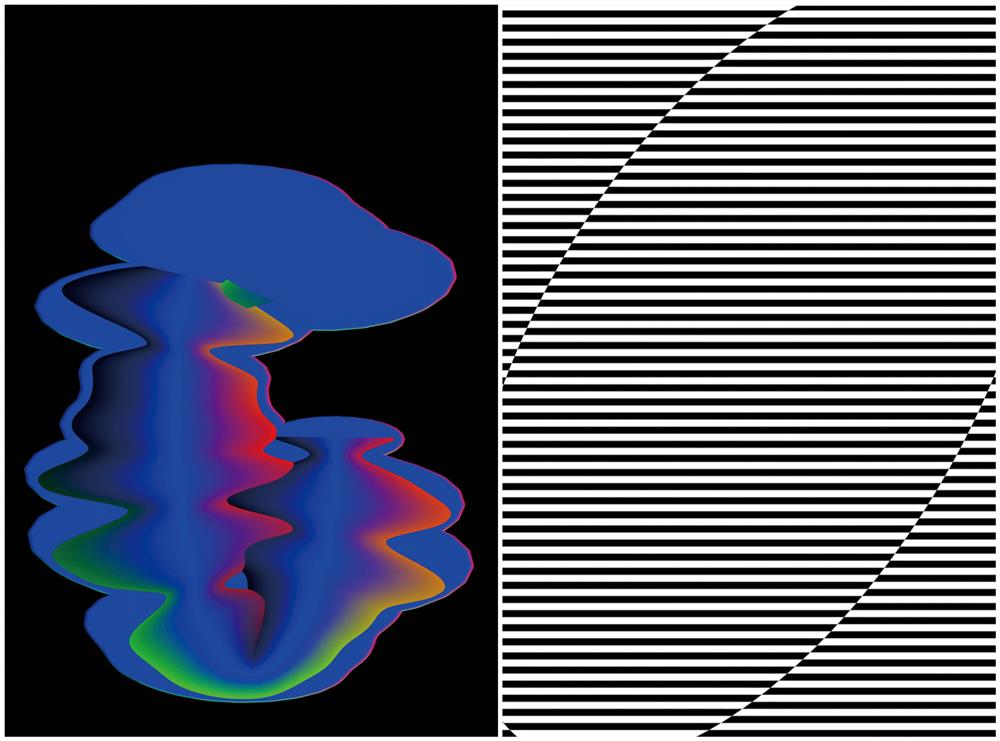

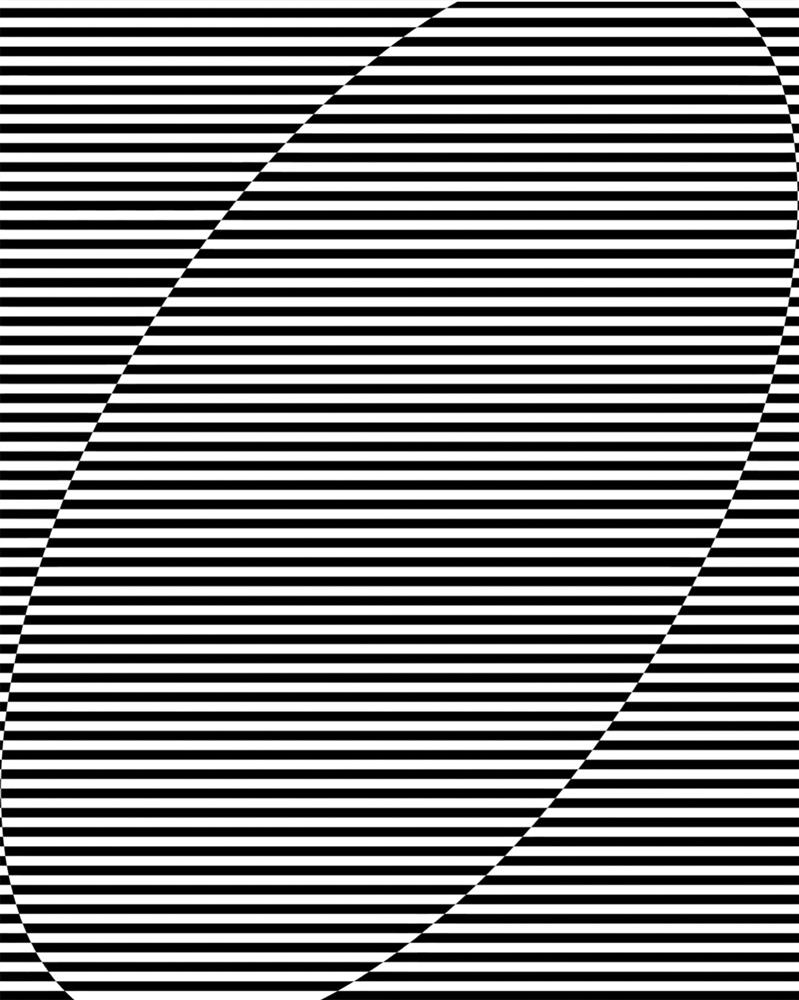

2021年2、3月,看到張以得在臉書po出作品在Foundation(NFT交易平台)上拍賣,那時候我才開始研究什麼是NFT。NFT吸引我的是,常常看到藝術家在IG或其他社群網站,po出短短幾秒或純靜態的創作,不是拿來商業販賣,也不是拿來印刷;NFT的出現,等於是宣告了這些作品可以賣錢,而且它是非常純粹的創作,沒有客戶,只有買家。加上這些作品從無到有都在電腦產出,上傳後永遠存在區塊鏈,這樣的體質完美適合NFT這個平台。我在Foundation的前兩個作品是舊作,用3D軟體以抽象去安排畫面,後來幾乎都是用coding的新作。在創作上不會因要做成NFT有什麼不同,但因為知道它會被放在Foundation,還是會想像有所謂觀眾,例如動態的loop(循環)要設定在幾秒,因為觀看數位作品的時候,不是每個閱聽者都有耐性。

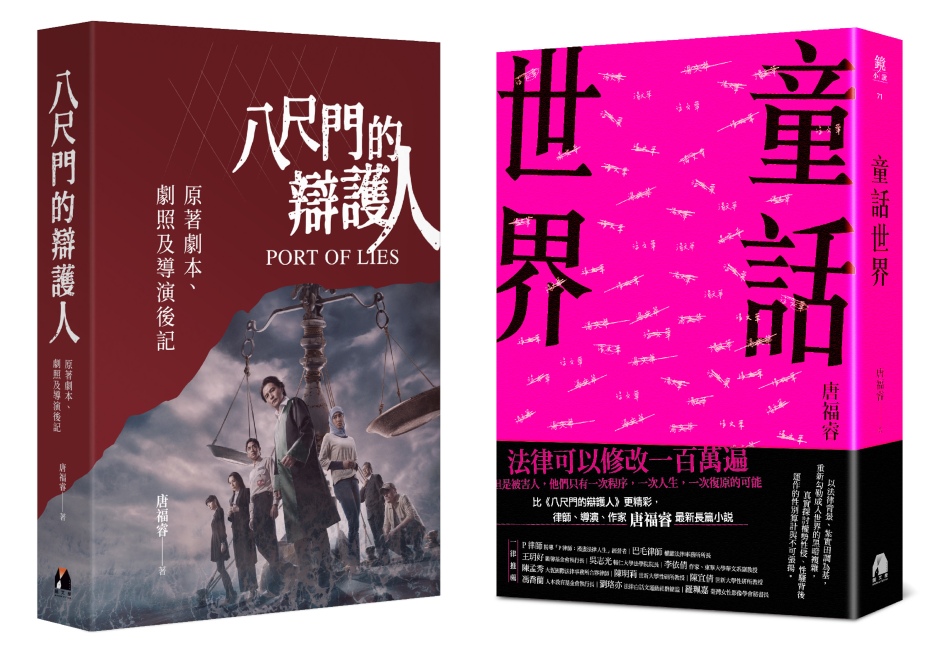

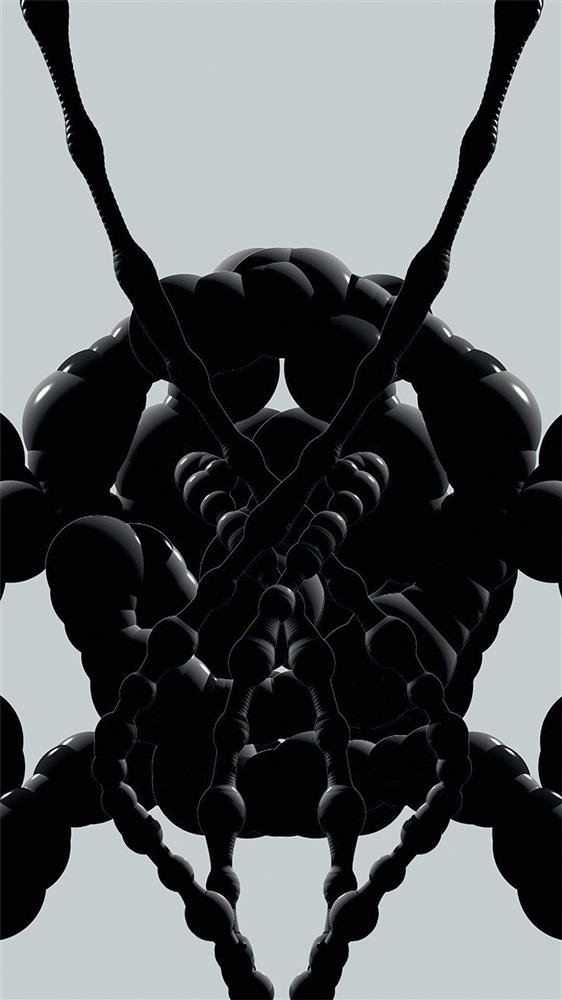

對我自己來說,一個完美的loop要在10秒內結束,做到5∼10秒本身要有敘事成分,如果沒有情節只是畫面,我就會覺得它得是短秒數,像我有些作品2秒就是一個loop,類似動態pattern不斷重複。第一個上架的〈monolith〉是之前幫《The Affairs週刊編集》的一期「科幻作品專題」所設計的全版圖像,之所以選擇它作為我的第一件NFT,因為它很像NFT的體質,我用monolith借喻許多科幻作品中的不明巨物或奇觀,和NFT一樣都在探索未知。把它做成NFT,差別在於當初印刷是CMYK,但其實RGB的顯色跟細緻度才是我最滿意的。而《Vogue》封面也是,藍色印成CMYK沒那麼理想,但純粹RGB的藍非常漂亮,鑄造NFT時便請了江品緒幫我串製成8秒動態。

有些東西印刷真的達不到,像是動態、螢幕色光很清楚的顏色,即便轉成特殊色還是有些許落差。對我來說,這是平面設計師做NFT可以彌補的一點點遺憾。但如果只是純粹把平面上傳變NFT,這個態度會有點消極。當然不是呼籲大家一定要做成動態,因為很多東西靜態在那裡就非常好看,足夠有價值賣錢。只是在創作的初衷,盡量不要是為了印刷而做,然後「順便」做成NFT。我看到蠻多藝術家在摸索NFT時,是把自己的畫掃描放上去,就個人角度來講,如果實體是用油畫、素描,NFT好歹也換成用iPad創作(笑),讓作品完全充滿電子成分,也才會更有趣。

我覺得NFT是創作者有空可以了解的領域,至於要深入到多少知識量就看你自己,因為創作者最大的目的就是上架作品,這部分需要的知識量不是太高,只是要花點時間了解怎麼入門。也不需要因為不理解而恐慌,你真的有興趣再投入,如果日後NFT變得非常普及,對於新手更不會是難題,還是會回歸到作品要夠好。

聶永真

永真急制Workshop負責人。第21、25、26屆金曲獎最佳專輯設計、德國紅點、iF傳達設計獎得主。作品獲德國Hesign編集全球百間《Small Studios》、APD(Asia Pacific Design)和東京TDC(Type Director Club)收錄。國際平面設計聯盟(AGI)會員(2012)、德國紅點傳達設計獎國際評審(2013)。著有《永真急制》、《Re_沒有代表作》、《FW永真急制》、《不妥》。

採訪整理|張以潔

圖片提供|聶永真

欲探索更多 2021台灣創意力100 的深度訪談,請見 La Vie 2021/12月號《關於未來的共同創作》