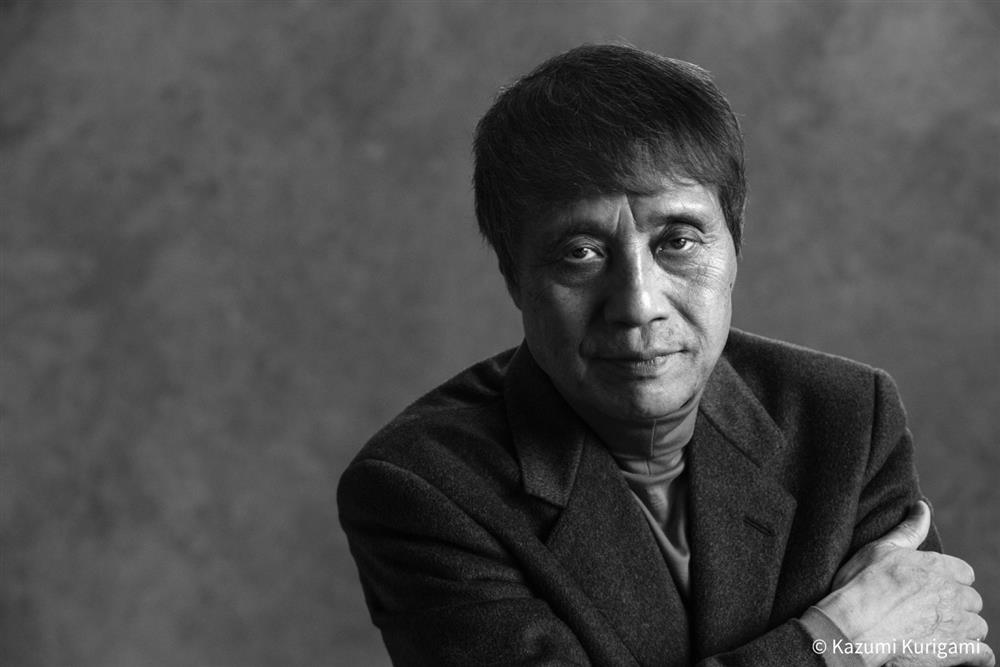

在「挑戰—安藤忠雄展」台北場開幕記者會上,安藤忠雄接受媒體們的視訊聯訪,不僅分享此次展覽的看點,也提到想在台灣蓋一座兒童圖書館,且不收設計費,令人期待台灣能再迎來建築大師的作品!

▶挑戰—安藤忠雄展台北登場!光之教堂1:1等比例重現,設計手稿、建築模型等超過300件展品

從挑戰—安藤忠雄展中感受建築的魅力

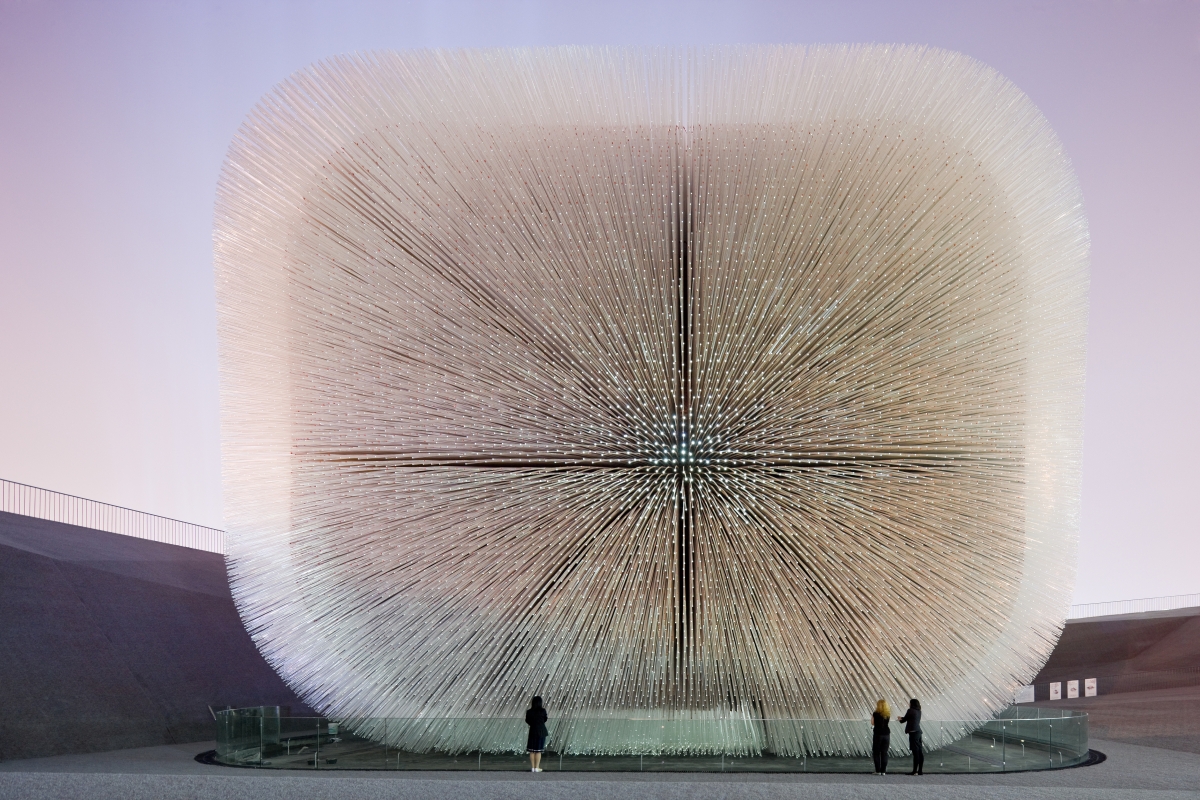

從2017年在東京起跑的挑戰—安藤忠雄展,巡迴至巴黎、米蘭、上海與北京,並在2022年抵達世界巡迴最終站──台北,意義非凡。而在記者會上,安藤忠雄表示,非常高興且榮幸能在現在全世界最受矚目的寶島台灣舉辦展覽,這指的不是在比人口或是國土面積大小,而是台灣國民大家的力量,讓他感到很是敬佩。「建築物的魅力,是需要創造跟使用的人相互相輔之下才能形成,此次便是將建築形成的過程,透過展覽讓大家更理解。通常建築物的展覽,是將蓋好的建築,以照片等等的方式呈現,本展是把我最初的手稿、思考的原點、反覆做模型⋯⋯到完成的過程,完完整整地呈現。展覽也1:1等比例再現光之教堂,希望大家實際體驗後,能感受到建築的魅力。」

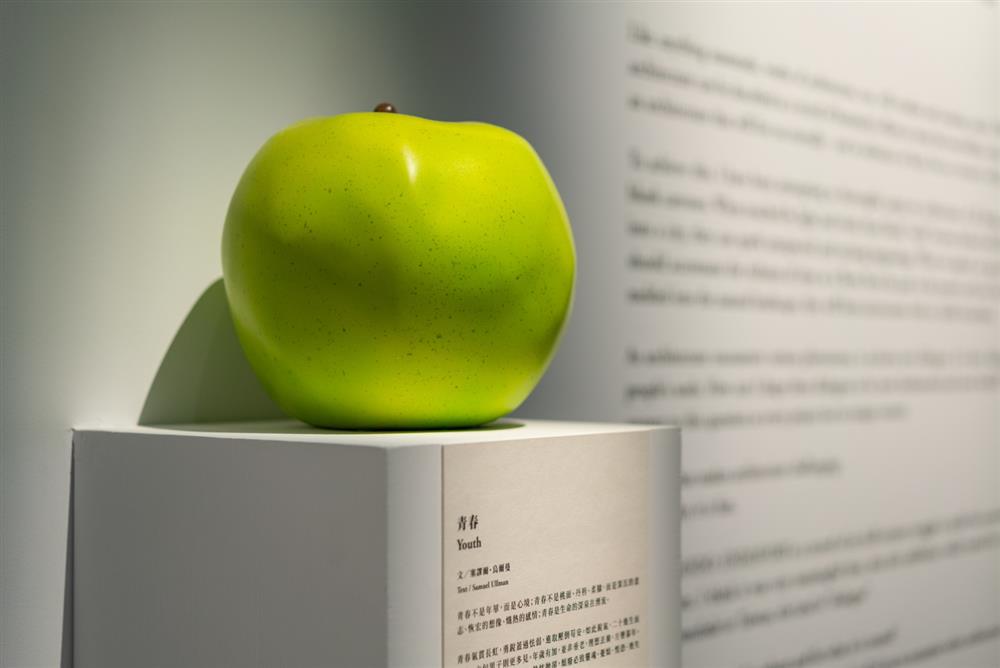

青春的象徵「青蘋果」

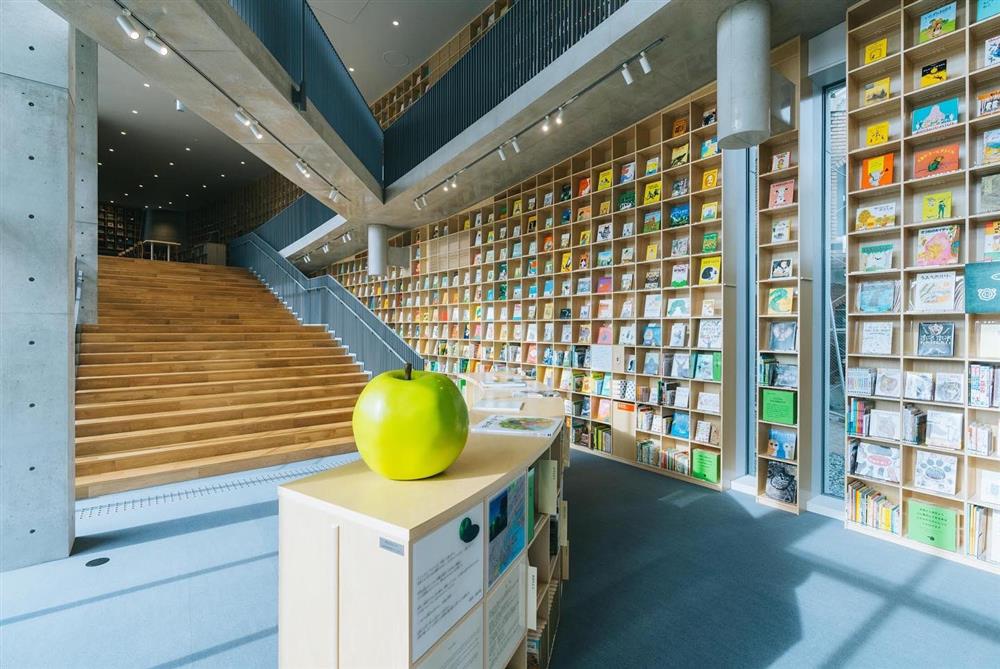

安藤忠雄補充,展覽入口的青蘋果,代表著一個人必須不斷努力,求取智慧與身體上的體能,才能活到一百歲,而事實上,建築這個創造的活動,就是帶來青蘋果這樣一個原動力的存在。他也打趣表示,入口放的青蘋果有特殊意義,雖然台灣人都很長壽健康,但每來看展覽一次就能長壽多一年、看三次就能多長壽三年,希望大家可以踴躍來看展,甚至他也有準備禮物要送給觀眾,比如第五萬零一位可以獲得他親手繪製的光之教堂手稿,每一萬人也會特別再畫心愛的青蘋果送給幸運者。(詳細辦法待主辦方確認後公布)

盼在台灣蓋兒童圖書館

對於此次選擇在擁有歷史的松菸建築內舉辦展覽,安藤忠雄說道:「如同一座城市有老人與年輕人,如何讓新舊互相交流、產生一股新的力量,這是我很期待的地方。也就像現在我們利用科技、線上視訊連線,環境不斷在變化,而我們要如何透過建築,一同尋找未來的可能性,這是大家必須要共同思考的。」而在記者會尾聲,安藤忠雄分享,他先前在大阪、神戶蓋兒童圖書館的用意,是為讓兒童培養對世界的美感,目前也著手進行在孟加拉與墨西哥的兒童圖書館項目,他也特別希望能與此次的主辦單位忠泰集團一同在台灣蓋這樣的圖書館,而李忠義董事長現場大方允諾後,安藤忠雄也隨即表示不收設計費,語畢後更得到大家如雷的掌聲。

▶安藤忠雄操刀童書森林 神戶兒童圖書館!清水模、通透玻璃塑造明亮舒適閱讀空間

大讚台灣是有能量的地方

安藤忠雄認為,「台灣是個非常有能量、讓全世界矚目的地方,不論是台北、台中、台南、高雄等地,都有把城市的老東西留下來,同時一直在挑戰新的建築,我希望這個能量可以一直在台灣存在下去。」最後,他也希望來到記者會的各位媒體朋友,不光是讓台灣人知道台灣,也讓全世界知道我們有這麼好的地方──台灣。

PLUS!記者會上的安藤忠雄Q&A時間

Q:誠如此次展覽主題「挑戰」,您認為挑戰是什麼?

A:挑戰就是朝向自己想要走的路,不斷地努力走下去,這就是挑戰的意義。我在15歲時,曾看到來家裡翻修的木匠忘記吃午飯的時間,還一生懸命地在工作,我認為只要一個人努力地工作、從工作中找到自己的樂趣,這就是一個很好的挑戰。更重要的是,每個人面對挑戰時,必須要一直保持希望、朝向希望持續努力下去,這就是挑戰最大的意義之所在。

Q:本次展覽的展場有什麼特別的規劃?

A:在我們的展場空間,大家都可以很親近地與作品做近距離的交流,如同我剛剛提到在我家看到工匠做翻修的心情一樣,我希望可以有更多學生看到用雙手做出來的作品, 因為現在的學習環境,大家都習慣性地用電腦做出想要的東西,但事實上,人的創造是來自於雙手,那慢慢地這般創造的自由不見之後,其實是不好的,我希望透過這樣的展覽方式,讓大家重新找尋到創作自由的力量。另外一部分是,現在是男女平等的時代,我希望有更多女性可以加入建築的世界,因此我也特別思考展覽呈現的方式,如何讓女性對建築產生更多的興趣。

Q:希望藉由本展帶給台灣觀眾什麼啟發?

A:本次展覽不光是展出最小的住宅建築,也有展出我在巴黎三百年前建築裡面所建的建築,而任何建築的呈現,它的力量都是一樣的,我希望台灣每位來看展的人,可以打從心裡都持著這樣的希望,去找尋到自己心靈裡面的可能性、絕對不要放棄。

Q:疫情對於建築工作有什麼樣的改變?

A:在疫情影響之下,對建築設計工作有大大地改變,我們也轉換成用視訊等溝通方式來執行工作,我認為,面對任何變化,都要隨機應變。比如說我的事務所有30個員工,我便讓員工晚一個小時上班、避開上班尖峰時間,也讓年紀較大的員工,在禮拜三提早一個小時下班,每個禮拜員工也要做PCR檢測等等,這樣的改變勢必要懂得學習如何保護自己,也算是保護其他人。 透過這樣新的工作方式,不光是在台灣,在美國、歐洲、中國等世界各地的工作,也能以視訊進行,但我也希望能早日到當地跟大家面對面地交流。

Q:您曾旅遊過許多地方,有哪個城市的建築物讓你印象深刻?

A:1965年第一次去巴黎時,看到柯比意設計的作品,讓我印象很深刻,但當時有很多名作的保存狀況都不是很好。而在六零年代,戴高樂總統特別任命Georges André Malraux為文化部長,把當時巴黎的老建築、近代建築都保留下來,就如同我們這次的松菸展覽場地一樣,台灣也有這麼多好的建築值得大家努力保存;建築不單單是建築師的責任,反而是要有能力的政治家與大家一起努力之下,讓建築可以真正的留存。18年前,我在日本媒體的安排之下,曾與李登輝前總統對談,當時他便特別叮囑我,要非常非常珍惜過去的歷史,這樣的政治家是非常珍貴的。

圖片提供|忠泰美術館