2022年7月底,產品設計出身的「佳佳百貨」團隊踏上蘭嶼,以「蘭嶼旅人節」召喚旅人們來到島上,展開一趟對自己、也對土地溫柔的詩意旅行,藉由透明的視野,挖掘小島的純淨美好,看見更清澈的蘭嶼。

什麼是「透明島計畫」?

一年多前,佳佳百貨團隊接觸到專注於蘭嶼環境議題的「咖希部灣Kasiboan」,適逢疫情時期的離島旅遊潮,決定以地方設計的角度推動「帶著環境意識」的旅遊模式。在進行田調與相關研究後,團隊發起「透明島計畫」,並著手策劃蘭嶼旅人節相關活動,希望以親切、走入地方的方式,聚焦人們對議題的關注。

佳佳百貨主理人佳玲提到,台灣的離島並沒有設置垃圾處理廠,因此島上的垃圾都必須運到本島處理,資源回收的成本非常高昂,也讓垃圾留下不必要的足跡。「透明島計畫」希望旅人帶走垃圾、更希望旅人不產生垃圾,並在旅程中理解蘭嶼的環境問題,透過感受,找回人與環境的共好關係。

一連串活動,展開一場善待島嶼的旅程

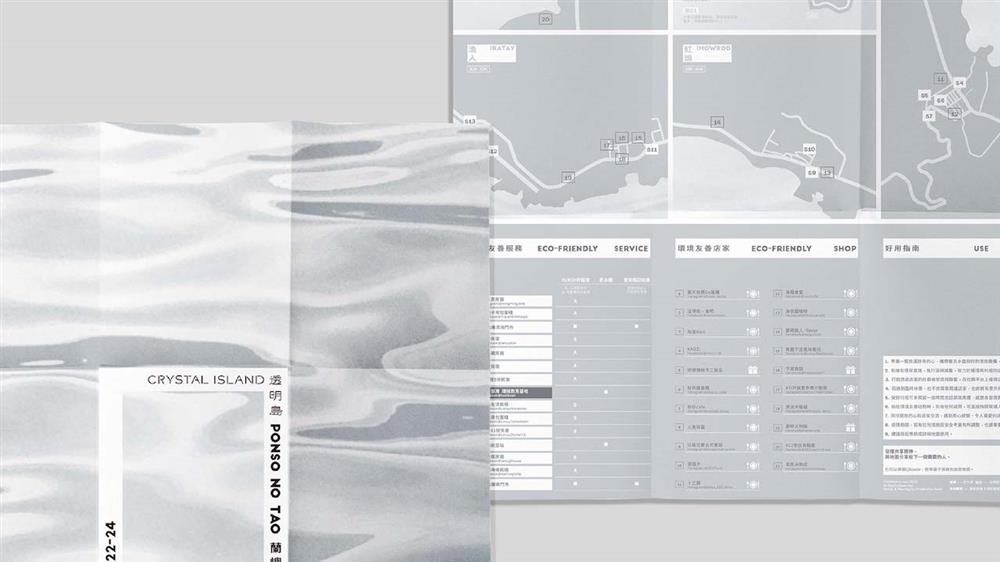

◆ 蘭嶼登島指南、綠色旅遊地圖

佳佳百貨希望將蘭嶼的環境議題「資訊透明化」,因此著手設計了「蘭嶼登島指南」和「綠色旅遊地圖」,串連島上30間環境友善的店家,並彙整循環杯租借、飲水站、回收兌換優惠等資訊,以非典型的方式收錄蘭嶼的真實魅力,邀請旅人踏上這座小島。

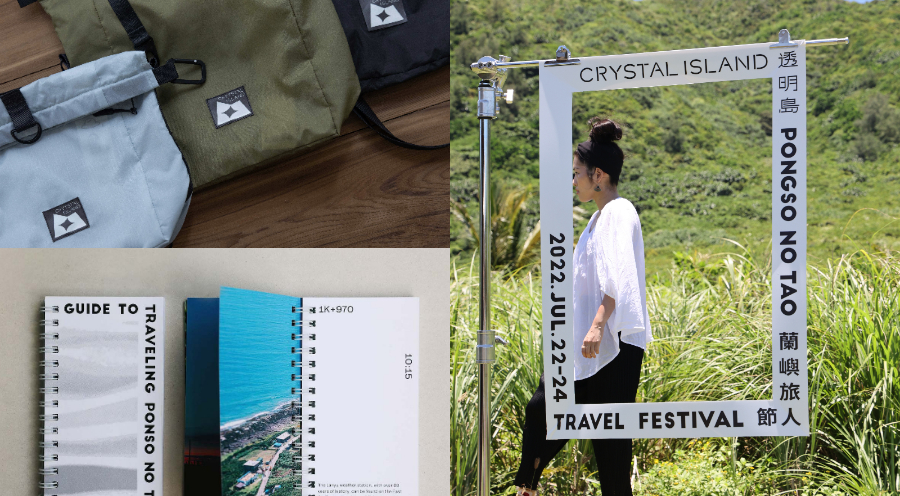

◆ 募資產品「Island 旅行隨身包」

擅長產品設計的佳佳百貨,過往就曾開發許多環保材質製的生活用品,本次藉由「透明島計畫」也第一次發起議題式的募資,推出由廢棄寶特瓶回收製成的「Island 旅行隨身包」,在設計過程中融入巧思,不僅有多種背帶方式,輕巧、防水的特性也尤其適合在天氣多變的島嶼旅行,更幫助使用者實踐源頭減量。此外,團隊也特別設計活動限定的淨灘專用手套,提供給參與淨灘活動的旅人使用。

◆ 辦一場「無痕市集」

登島後,團隊將所有事前的企劃、準備,化為位於蘭嶼咖希部灣的無痕市集。「咖希部灣Kasiboan」由「說蘭嶼環境教育協會」經營,長期專注在島上的海廢問題,並建立了一座由回收物作為磚瓦建成的寶特瓶屋。

這場市集集結了蘭嶼在地的20組品牌,涵蓋美食、手作、獨立書店、藝術裝置、海玻璃飾品等攤位;另外還有「無痕生活系列」工作坊,邀請旅人和當地職人一起體驗草地瑜伽、拼板舟彩繪、水壺提袋編織等屬於小島的獨特活動。

為了更加推廣環境友善意識,每個想參加市集的旅客,都需以3個海廢為門票入場。佳玲說,起初是地方團隊帶著親朋好友來市集,後來,許多遊客也隨著音樂、食物飄香而來,更進一步去了解市集所希望傳達的環境議題。

◆ 前進蘭嶼淨灘

除了舉辦市集活動,佳佳百貨也與致力於淨灘的環保團體 RE-THINK 合作,帶領旅人前進蘭嶼淨灘,最終清理出了超過 500 公斤的垃圾。佳玲表示,希望可以透過淨灘活動,讓更多人看見蘭嶼的垃圾處理問題,以行動實踐環境保護之餘,也重新思考與海洋的關係。

從與在地互信開始、放眼每座島嶼的漫漫長路

談起與當地組織、團隊的合作過程,佳玲說,一開始地方居民都會覺得很莫名、覺得外地來的陌生人為什麼要來島上做這些事,經過一年的考察、來回討論與溝通、深入了解與同理後,才慢慢建立起雙方彼此的信任,也逐漸有越來越多居民投入。到後來,即使「不使用拋棄式容器」的無痕飲食,對許多攤位而言並不容易,他們依然努力想出了各種方式,呈現自家的美食。

「我們從來不是要解決問題,而是想讓更多人了解問題。」藉由群眾參與,「透明島計畫」收到了很多回饋,更有企業提出合作邀請。佳佳百貨認為,透明島並不只是蘭嶼,而是所有的島;每座島嶼都有自己獨特的風貌與遭遇的困難,而他們會持續以設計推動人們對於環境旅遊的關注,讓更多人接觸到相關的議題,也讓小島的美能夠被保留、傳承下去。

資料提供|佳佳百貨