從2016年開始,落日飛車走遍美洲、歐洲、東南亞、中國、日本、韓國等地域,從一場台下只有3位觀眾,唱到完售千人場館。他們並非鎖定海外華人市場,而是真正觸及當地聽眾,為自己也為台灣音樂開闢了一條新路。

2021年第32屆金曲獎,落日飛車獲頒最佳樂團,主唱兼吉他手曾國宏(國國)一上台就說起搭車前往會場時和司機的互動,「司機大哥說,噢我以前也搞band,是彈bass的,大概十幾年以後你也有機會跟我一起來開車。」但他們真的開了一台車,「它乘著夕陽繞去世界很多地方,這台車就叫作落日飛車。」

通往世界的車道起點,始於2016年落日飛車以EP《JINJI KIKKO》復出,80年代的funk、Disco、Jazz等舒緩節奏,搭上全英文歌詞,在海外網路和電台受到迴響,也開始收到海外演出邀約。國國說,這些邀約都是100∼200人小型場地,沒有提供機票住宿,無異是很大的經濟壓力。

剛好Airbnb和廉價航空興起,讓他們得以壓低預算,先從鄰近的日本、新加坡跑起,再拓展到歐美。他們放眼海外市場的原因再直覺不過,因為唱的是英文歌。國國說,寫中文歌總覺得很彆扭,但英文不是母語,讓他感覺與唱歌的自己脫勾,「可以說是一種逃避,但也可以是一種遊戲。」他們唱著「I Know You Know I Love You」、「Jellyfish Happy Swimming」,不完全正確的文法、英文母語者不會有的字詞組合,聽在外國人耳裡成了詩意趣味。

沒有前例可循的海外巡演

台灣音樂人到海外巡演並不少見,五月天、周杰倫等都唱進歐美,不過鎖定的都是華人市場;落日飛車的目標,是想觸及在地聽眾。沒有前例遵循,樂手出身的團員們是如何摸索出海外巡演的眉角?「誠實來說沒有得摸索,一切都是且戰且走。」國國笑說,第一年去美國巡演時用的是旅遊簽證,第二年想到要申請工作簽證時,就在面試時被抓包,本想矢口否認,沒想到面試官當場講出他們表演的場館和日期,只好乖乖坦承。

也在2017年之後,他們漸漸了解音樂演出的產業鏈,國國說,歐美演出廠商分成中盤和尾盤,中盤是類似經紀人的「Agent」,會到各大場館看演出,找尋喜歡的樂團簽約,並把樂團賣給尾盤的「Promoter」,Promoter就是實際舉辦表演的演出商。「Agent是巡迴可以辦起來的關鍵,2016年第一次出國,要說那是巡迴我也說不上,因為很少場,自己東湊西湊,或是國外的樂團也喜歡我們,邀我們一起到他們表演的場子。真的要透過Agent,才可以排成一個巡迴,像今年我們一次就要唱38場。」

對於全球流行的亞洲復古浪漫曲風,國國表示最初創作時還沒有這個浪潮,之所以和其他音樂人的歌曲在音質上接近,和運用的麥克風、混音軟體類似有關,但細究音樂語彙都差異很大。他進一步說明,Agent的工作很吃人脈,得看其常與哪些演出商合作,而演出商又有在地和國際之分。在地演出商常由幾家唱片行老闆聯合,固定在某個城市舉辦演出;「國際則像是Coachella、Glastonbury,這些大音樂祭本身也是演出商,會跟很多場地合作辦秀,先邀請音樂人來辦專場,當你有能力賣完1,000、2,000人的場子,就有機會被邀請去大型音樂祭,產業鏈是一層一層往上爬。」

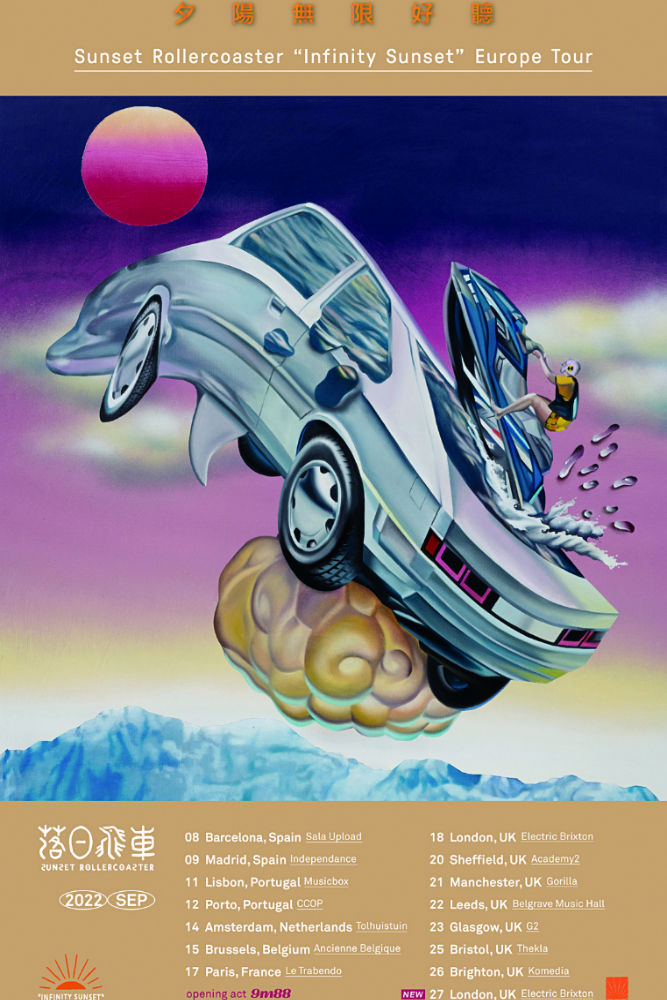

不同於歐美層層分工,亞洲並沒有中盤商,中國則是中盤、尾盤和音樂廠牌,3個單位由同一間公司一條龍式經營。國國說,目前落日飛車在歐洲和美國各有合作的Agent,每年巡演規模都逐漸成長,「真的有看到打平希望,覺得這是一個可以開發的市場是2019年,然後疫情就來了(笑)。」2019年他們在倫敦可以賣完1,200人、紐約800人、巴黎650人,周邊商品銷售也不俗。

長期研究流行音樂的中正大學傳播學系教授簡妙如觀察,包括落日飛車,草東沒有派對、大象體操、Deca Joins等獨立樂團,差不多都在2015年之後崛起,不走傳統唱片公司的商業模式,自組團隊並走向海外。她分析大環境背景,流行音樂產業分成「製作、發行、流通」3個環節,過去這些能力都掌握在唱片公司。1980年代末期,錄音器材門檻降低,首先在製作端有了鬆動;再到2015、2016年國際唱片產業,數位加上串流的營收已超越實體銷售,「這意味著,不僅製作,發行和流通也不需要公司幫助,這是很大的唱片產業變革。」

這群成長於數位時代的音樂人,接觸很多國際音樂和資訊,自然會想把自己推向國際市場。其中落日飛車能打入海外在地聽眾,她認為音樂仍是最關鍵,除了全英文歌詞和國際化曲風,「目前台灣獨立樂團裡,落日飛車每一位團員的現場演奏水準,我覺得是最強的。他們不是伴奏樂手,而是可以在台上很有默契地演奏、彈唱,也能即興,強度能和國際級音樂人比拚。

創作者相互串聯的趨勢

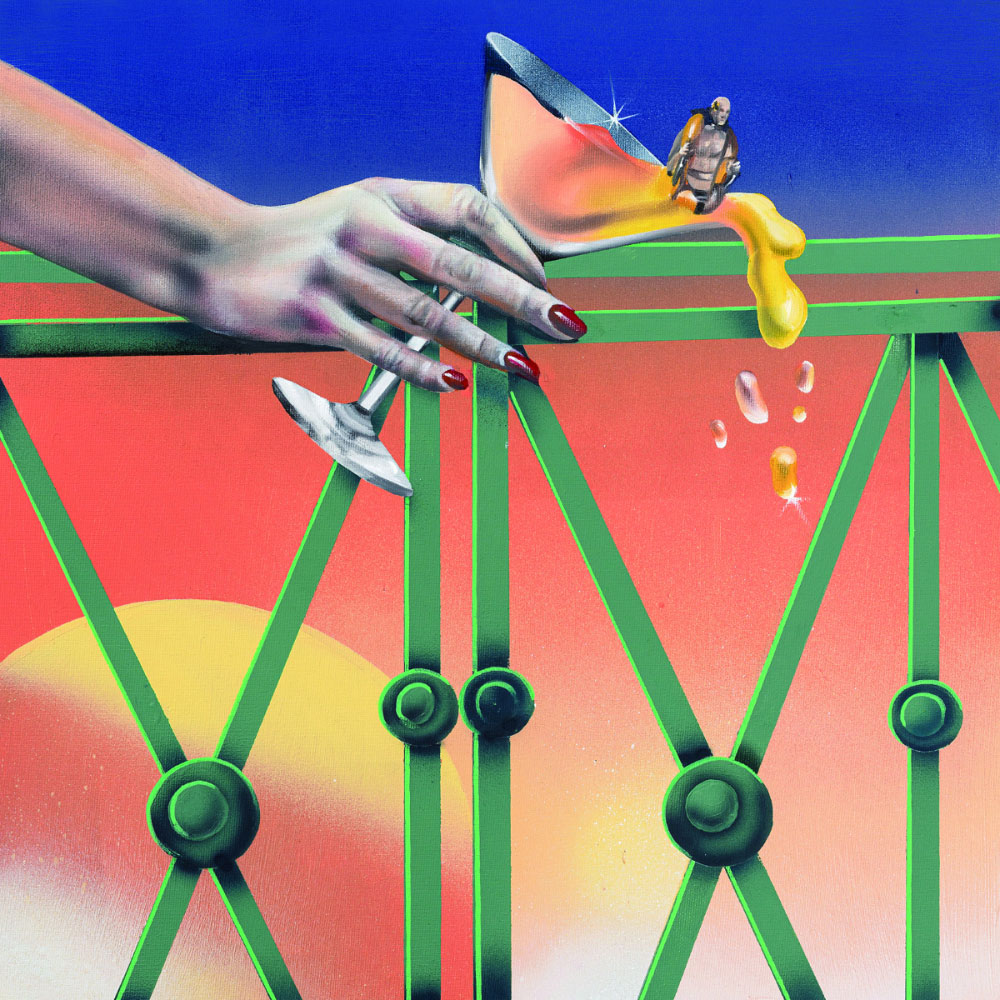

落日飛車走入國際不僅在演出面,也在音樂創作上發展跨國合作,和韓國樂團HYUKOH主唱吳赫、泰國歌手Numcha合唱,近日也以廠牌「夕陽音樂」的名義推出《夕陽無限好聽》合輯,集結落日飛車、雷頓狗、宋柏緯,和Paul Cherry、Phum Viphurit、Michael Seyer、O3ohn、never young beach,版圖遍及台灣、美國、泰國、菲律賓、韓國、日本。

「這張合輯裡只有O3ohn是我不認識的,其他每個都是見過面、玩過音樂、喝過酒的朋友。」國國說,這也是出國巡演的附加價值,「我喜歡的音樂人問我要不要去喝一杯,我再累也要去。通常你跟他聊天,他就會給你聽最近在做的音樂,如果你跟他說,這很讚欸我想錄個吉他,他一定會說好啊,這樣就有很多合作和交流機會。」

不同於過往音樂人的跨國合作是公司對公司,他認為社群時代下個人點對點的串聯絕對是趨勢,落日飛車的MV也常與外國導演合作,此次合輯就有曾拍攝星野源MV的日本導演Pennacky,以及來自韓國的DQM、巴西和美國的動畫師兼導演Bernardo Britto & Alexa Lim Haas。合作模式並無新奇,「只要有心、願意好好寫一封信,他也喜歡你的音樂,這些事情都是有機會成的。」

有趣的是,《夕陽無限好聽》是來自不同國家音樂人的創作,但聽來都有復古、抒情的感覺,再加上近年Vaporwave、City Pop等80年代曲風重新流行,世界彷彿興起一陣復古浪漫情懷。簡妙如認為串流是重要原因,這類曲風的大眾接受度高,在演算法機制下類似曲風會相互推薦,很容易獲得擴散。從文化層面來看,「現今在新自由主義下,所有KPI都要快速回應,創新是很容易消耗的。還有全球時代的風險,日本福島核災、22K低薪、99%對1%的極端貧富差距,都讓人絕望。這時安穩的80年代,經濟飛黃騰達的城市流行曲,唱著欣欣向榮的城市愛情,給了不安的現代一點慰藉。」

音樂品味和製作能力就是know-how

目前夕陽音樂的收入來自實體、周邊、版權、巡迴、商案,國國說,落日飛車幾乎不做代言,但有諸多和不同樂團、品牌合作音樂的商案,不過也以海外居多。「這也是我們想要的樣子,台灣對我們而言就是過得舒服,是研發、寫歌的基地,不想有太多『人』上面的曝光。廠牌就是讓音樂人開心做音樂,能提供好的支持,給予宣傳、美感、音樂上的意見,就很不錯了。」

簡妙如也說,過去常用唱片「公司」的詞彙,那是資本主義下集結資金、擴大規模、以利益極大化為邏輯,但獨立音樂更強調「廠牌」(Label)的概念,本務就是音樂製作的能力跟獨特的音樂品味。「廠牌可以有一定規模,必須要有一套專業化制度,例如獨立的財務分工。但完全沒有必要變成一間大唱片公司,也不是要做一個和韓國SM、JYP抗衡的國際公司,廠牌的know-how就在於它的美學、風格與文化。」

疫情前一年100場以上的海外演出,落日飛車也將累積的經驗傳承給其他樂團,例如美秀集團在北流的演唱會音樂總監,就是落日飛車的音控,會告訴他們練團、演出時要注意的細節,「至少他們不用經歷到,唱了200場才知道要戴耳機。」

國國笑說,「以前會經歷一些自尊的問題,覺得搖滾樂團不能戴耳機啊!但唱了200場後發現真的唱太爛了,沒關係就戴耳機吧。」他們也將歐洲合作的Agent和Tour Manager介紹給大象體操,「大方向的原則和流程可以共用,但能不能完全複製獲得成功,不見得。至少有一個模型,每個樂團可以調整成自己喜歡、適合的樣子。」畢竟在這個講求創意與品味的世界,不論音樂或商業模式,都是獨特最高。

BIZ NUMBER

【6,740 萬】落日飛車在Spotify上有許多歌曲破千萬點擊,最高的〈My Jinji〉已超過6,740萬。

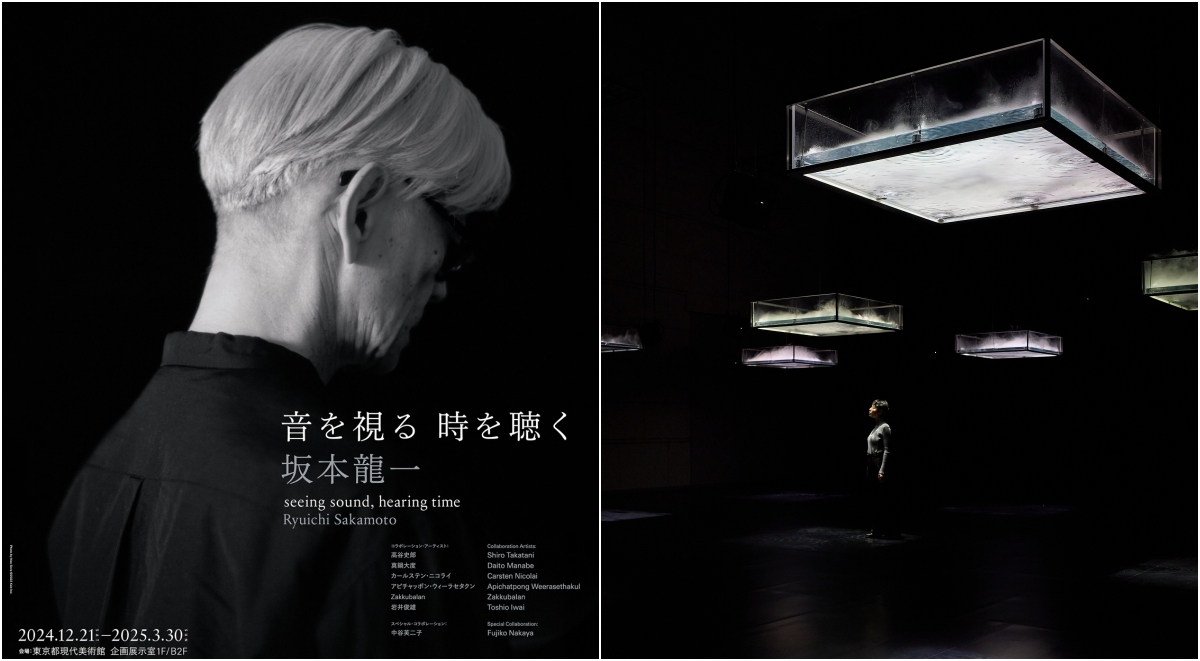

【2,000 人】2019年落日飛車在倫敦就已能完售1,200人的場地,今年再度重啟的國際巡迴,倫敦已成長到2,000人規模的場館。

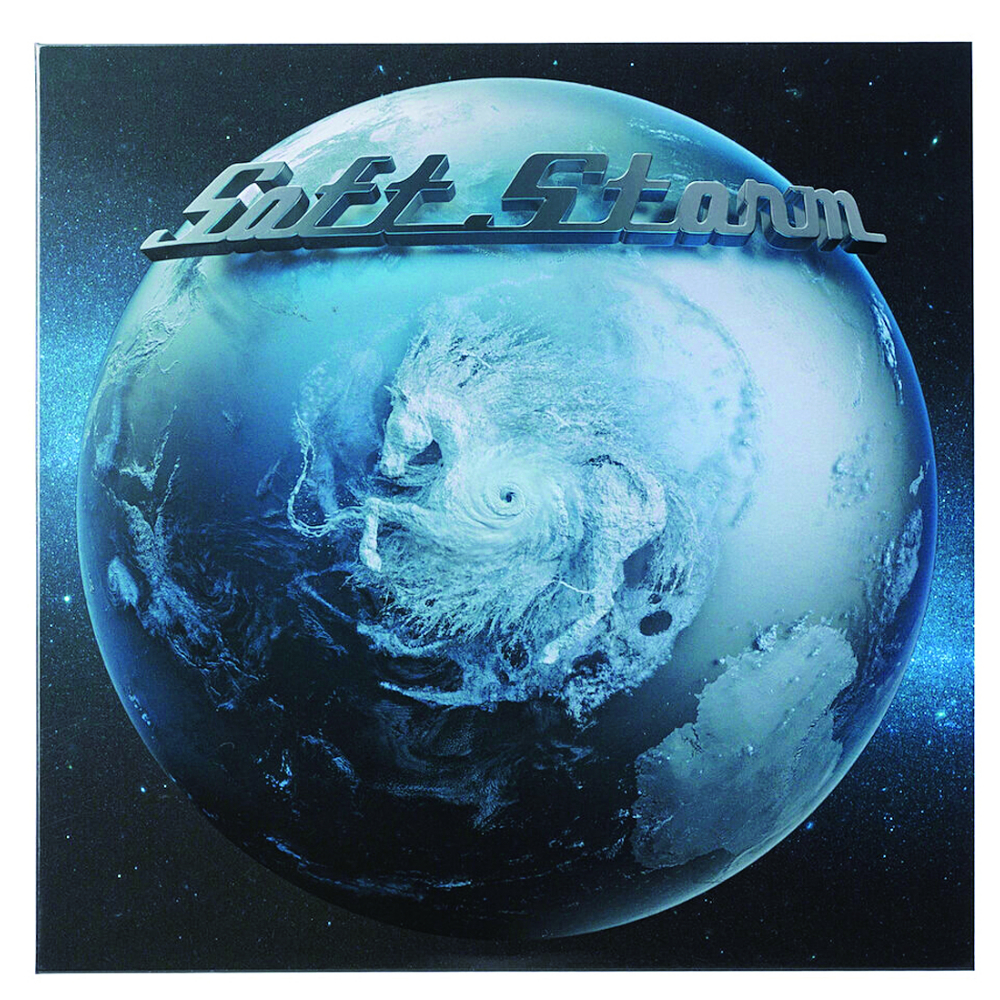

【2 座】落日飛車至今兩度獲金曲獎肯定, 2019年以〈Slow/Oriental〉獲得最佳MV、2021年以《SOFT STORM 柔性風暴》奪下最佳樂團。

文|張以潔 圖片提供|夕陽音樂