自由,是人類亙古的追求。這樣的渴盼不只投射在人類意志,更反映在身體上—從珠寶與女人身體的親密,到女人與自己身體的關係,都反映了人類對自由的爭取。讓我們邀請以《SHE》系列作品挖掘身體關係的舞蹈家葉名樺,從舞者角度出發,分享她眼中珠寶、身體、自由這三者間的微妙關係。

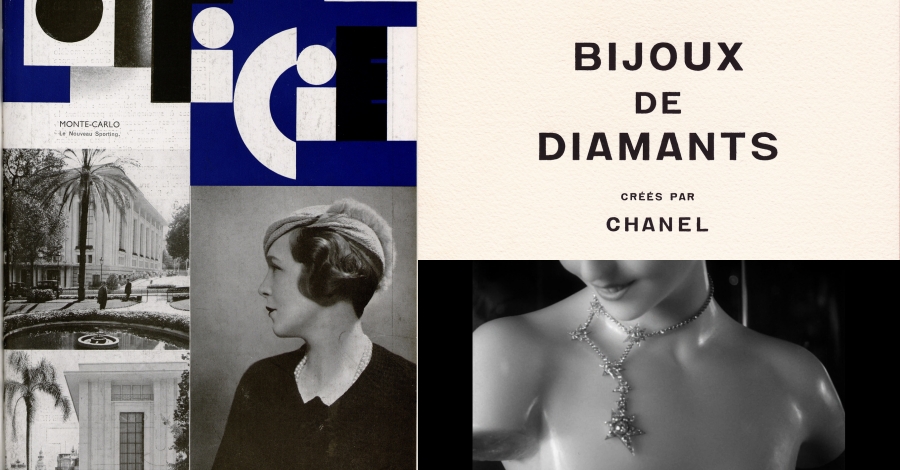

「Bijoux de Diamants 鑽石珠寶」系列本身就是一場革命,而其之所以具有劃時代意義,不只是因為它是史上第一個頂級珠寶系列,更是因為它重新定義珠寶與女性身體的關係。

女性身體不只是被觀看的客體,更是自我意志的主體

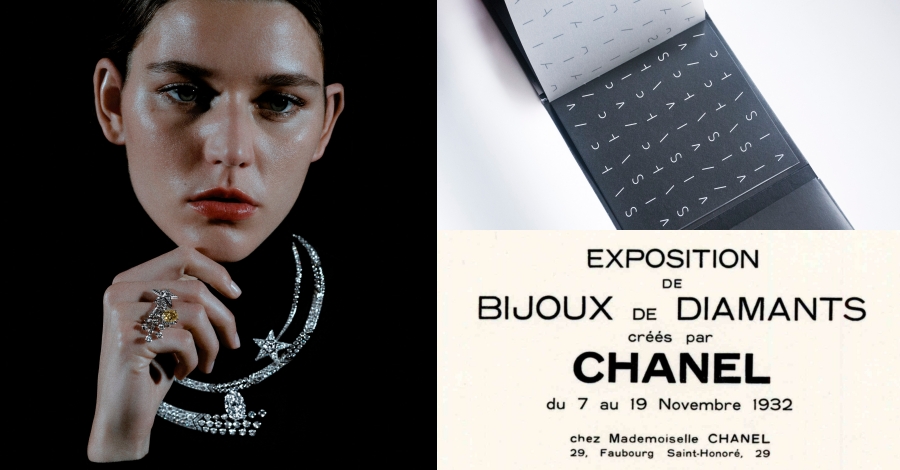

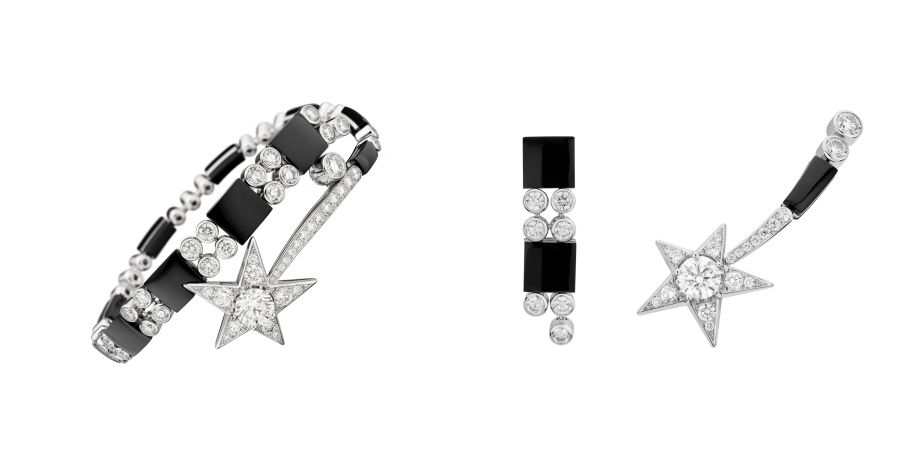

「對我來說,Bijoux de Diamants 鑽石珠寶最具顛覆性的意義,在於使用了隱藏式扣環,讓當時的女性可以自主穿戴珠寶,毋需假手他人。」葉名樺說道。也因為如此,致敬「Bijoux de Diamants 鑽石珠寶」的「Comète Harmonie系列手環」除了延續黑白對比美學,也將扣頭巧妙隱藏於正面彗星圖騰,既保持圖騰完整性,也為女性賦予穿戴的自由度;而「Comète Constellation系列項鍊」不只以不對稱彗星圖騰星角閃耀輝光,更運用開放無扣頭式設計,承襲香奈兒女士90年前的自由精神。

有趣的是,如此自由穿戴的珠寶配戴設計,也讓葉名樺聯想到舞者穿上舞衣的時刻。葉名樺指出,早期宮廷舞、芭蕾舞、中國戲曲、泰國傳統舞蹈中都有類似馬甲的設計,也需要仰賴師傅替舞者著裝,其中芭蕾舞、泰國傳統舞蹈在舞者著裝後,更會由師傅現場為舞者縫上舞衣,讓舞衣牢牢貼在舞者身上,與舞伶融為一體。也因為這樣,舞者需要依靠別人,身體活動也不方便。於是現代舞出現了,它讓舞者褪下芭雷舞衣,走出芭蕾舞那看似華麗,背後卻是重重束縛的古典傳統。

「Bijoux de Diamants 鑽石珠寶讓我想起從芭蕾舞至現代舞的這段舞蹈史。我想,當初Bijoux de Diamants 鑽石珠寶之所以能驚豔世人,或許也是因為『靠自己』的自由精神實在太過迷人。」葉名樺笑道。畢竟,靠自己不只是行為上的改變,更會帶來心靈上的自由,讓女性的身體不只是被觀看、被裝飾的客體,更是展現自我意志的主體。而這從身體至靈魂上的解放,從當時至今都對人類散發出難以抵擋的吸引力。

讓珠寶在身體上迤邐,高貴且舒適地貼合為一

而在自主穿戴的精神之外,「Bijoux de Diamants 鑽石珠寶」系列貼合女性身體的特性,也讓葉名樺留下深刻印象。「看到CHANEL發表Bijoux de Diamants 鑽石珠寶時使用的蠟像,真的讓我覺得很驚豔!蠟像的色澤、線條肌理栩栩如生,彷彿真實生命被捕捉下來一般,說是蠟像,更像是充滿藝術感的雕塑品。而讓我尤其印象深刻的是,珠寶無比順服地貼合在蠟像上,讓人可以感受到香奈兒女士是先設想珠寶如何在身體上作用,再回頭進行創作。」

也因為這般設想,當硬質珠寶放在柔軟的身體上時,竟能如葉名樺形容般「高貴又舒服地貼合為一」。像是攝影師Robert Bresson便曾拍下香奈兒設計的Comète 項鍊,除了頸項旁側那經典的不對稱五角彗星圖騰之外,從彗星更迤邐出環繞於頸項的開放式項鍊,讓光燦的鑽石順著胸口流瀉而下,讓人見到珠寶如何隨著女性身體散發出律動之美。「它順服地貼合於身體之上,讓女人真正地披星戴月。」葉名樺形容道,而這也讓人遙起香奈兒女士的名言—「我要以群星裝扮女人。星星!大大小小的星星⋯⋯於秀髮、流蘇及弦月中閃閃發光。看看這些彗星,星星在肩上閃亮,星尾從肩後繞過,宛如一片星雨灑落胸前。」

對身體解放致意 也體現精神自由的奧義

若是將「自由」與「親密」視為香奈兒女士在1932年時,以「Bijoux de Diamants 鑽石珠寶」系列重新定義出的女性身體關係;我們也不禁好奇,隨著時代演進,不同時代的女性與身體,又會產生怎樣不同的關係?當被問及此處,葉名樺信手捻來地以她為2021臺北藝術節打造的線上作品《SHE_O.S.》為例。

原來,在《SHE_O.S.》中,葉名樺以三位舞伶的生命故事為創作主軸,其中包括20世紀英國首席芭蕾舞伶瑪歌・芳婷(Margot Fonteyn)、清末民初中國首位學習西方舞蹈的「蝴蝶舞后」裕容齡、台灣20至21世紀傳奇舞蹈家羅曼菲。「在瑪歌・芳婷的芭蕾舞中,可以看見許多經過精密計算的身體動作,同時卻又強調肢體的延展,『向外伸展』是西方傳統舞蹈非常關鍵的元素;裕容齡的舞蹈則東西合璧,可以看見『欲左先右』、『逢開必合』等東方舞蹈概念,也就是當舞者想到左邊時,身體要先往右側移動,再往左前傾;當舞者想要張開身體時,得先內縮自己,以這種迂迴的方式來表現;羅曼菲老師則是撇除東方、西方傳統的舞蹈陳規,更自由地去用身體表現自己的悲喜。」葉名樺說道,而這樣的變化更能看出不同時代的女性身體,皆反映了當時的社會脈絡與舞伶自己的生命經歷。

時至今日,當現代舞已跳脫古典舞蹈嚴格的肢體語彙,並賦予身體更大的表現自由,當代舞者還能從哪些方向進一步地嘗試與突破?對此,葉名樺認為,跨藝術領域的合作,以及舞蹈與空間、物件、觀眾的互動,會是她未來想要嘗試的方向,也能在今年發表的舞作《波光閃閃的房間》中看見。

儘管如此,葉名樺表示,即便當代舞者不斷追求突破、解放、自由,但這不代表必須捨棄往昔古典、精緻、美麗的事物。「我覺得從芭蕾舞到現代舞,是身體上的自由;如今我們可以選擇跳精緻美麗的芭蕾舞,也可以舞出盡情展現多種樣貌的現代舞,更是一種心靈上的解放。」葉名樺說道。畢竟,昔日的燦爛往往蘊藏著它在所處時代的開創性,正如「Bijoux de Diamants 鑽石珠寶」系列本身便是20世紀的珠寶革命,如今CHANEL全新1932 頂級珠寶系列則向過往的璀璨取經,進而詮釋出更多屬於當代的意義。這樣的承襲,不只是對香奈兒女士解放身體自由的致敬,也展現了精神自由的奧義。

葉名樺

畢業於國立臺北藝術大學舞蹈學院,為台灣知名舞蹈家。作品包含《一個的人美術館—寂靜敲門》、《編舞者葉名樺以—真實人體回應山姆‧詹克斯》、王大閎建築劇場X葉名樺《牆後的院宅》、《SHE》系列等。曾以《牆後的院宅》獲第19屆台新藝術獎「年度大獎」。

文|郭慧

攝影|陳宥中、Sara Lando

圖片提供|CHANEL、葉名樺