曾在美國、英國、新加坡旅居過的張顥璇(凱西),自2018年搬到挪威開始,就對賞心悅目的北歐居家深感興趣,深覺自家「為何如此差強人意」,於是她將一步步學習的經驗與悟得,寫進《從零開始打造北歐風格的家》這本書中,而以下凱西也將教大家如何運用「60:30:10」這個黃金比例,打造出美觀又舒適的居家空間。

認識黃金比例

前面曾經提到,「新穎與懷舊的融合」是北歐居家佈置的潮流之一。然而,我卻始終記得一個「融合得沒那麼出色」的例子:在兩幅鑲金邊的復古畫中間,擺了一幅寬大的現代抽象畫;在一個泛黃的大邊櫃旁,擺了現代感十足的家具。在那個空間中,正好新穎與懷舊的元素各占一半,反而給人一種尚未決定好設計風格的尷尬感。

就好像我們往往覺得「五五身」不好看,也可以觀察到報紙形狀是一個特殊比例,而不是長寬1:1的正方形。原因在於,雖然每個人的審美不同,但大自然中仍存在著「黃金比例」,是個多數人都會覺得順眼、舒服的比例。舉例來說,如果報紙是1:1的正方形,容易給人太拘謹、太嚴肅的感覺;但如果報紙的長寬比是1:1.9,又太過狹長了。因此,當長寬比例接近1:1.618時,便是個普遍令人感到舒適的黃金比例。

「60:30:10」─ 在居家也能自然運用的黃金比例

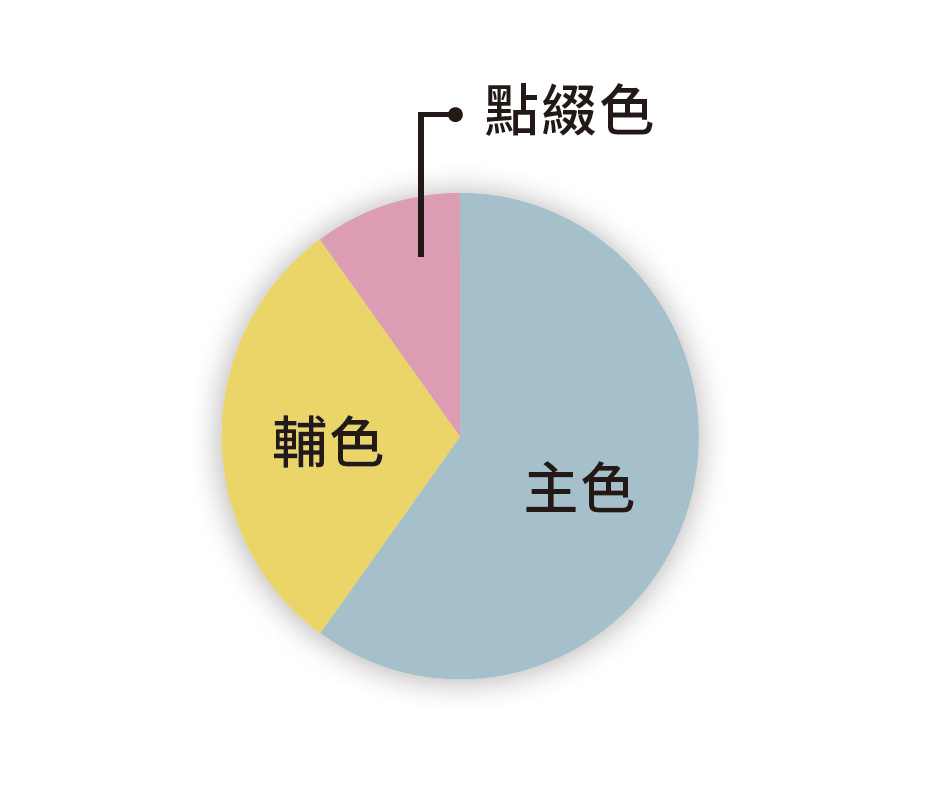

黃金比例聽起來很難,但實際上,你可能已經在不知不覺中,尤其在做「搭配」時,將它自然地運用在家裡了。比起1:1.618,「60:30:10」或許是更好應用的數字。所謂的「60:30:10」,是在空間中有一個60%為主軸的元素,佐以30%為輔、10%為點綴的搭配方式。在這些比例之外, 中性的黑與白則是可以任意搭配的顏色。而主軸60%,比起全部空間,其實就是接近1:1.618 的黃金比例。

許多人可能會有這樣的疑問,像是:「家裡可以用不同顏色與種類的木頭嗎?」答案幾乎是肯定的。但如果家裡地板是「深色柚木」,而家具清一色使用「刷白橡木」,可能會出現比例各半的柚木與橡木,彼此互搶鋒頭的感覺。而若在清一色柚木製的家具與地板中,出現唯一的深色櫻桃木茶几,茶几就會變得過於顯眼,反而會產生突兀感。若能運用60:30:10的比例,比方說,以60%刷白橡木為主、搭配30%原色帶黃的橡木,最後佐以10%深色柚木做點綴—便較能達成視覺上的平衡。

在新與舊之間,下圖的廚房也掌握了良好的比例:中央有個充滿年代感的深色木餐桌椅組,除此之外,還有些稍具年代感的畫框。這些「舊」物件,大約占整體的30%─帶出了這個家「有歷史、有故事、有溫度」的感覺,而不是一半新、一半舊,互相衝突,或是升級老廚房時沒做完的感覺。除了木頭的使用,「當沙發是灰色,牆壁要搭配什麼顏色才好看?」類似的配色問題似乎也很常見。其實,在色彩搭配上,也可以運用這個比例:像是以牆壁的60%淺綠色為主、沙發與擺設的30%大地色系為輔、最後10%用一些溫暖的橙色做點綴。

黃金比例的運用範圍廣大,例如:牆上的畫,若掛在地板與天花板正中央,可能稍嫌欠缺美感;若是掛到太接近天花板或沙發的高度,則會出現不協調感。而跳色的牆,若剛好把空間五五分隔成上下兩層,也容易讓人感到沒那麼舒適。雖然在實際應用上,我們也不太可能真正去測量每個顏色的面積與體積是否符合黃金比例,但它的真諦在於:在中分與極端之間,找到另一個舒適的平衡。

資料提供|悅知文化

本文節錄自悅知文化出版《從零開始打造北歐風格的家》