操刀陳珊妮《調教》專輯視覺設計那搶眼的BDSM元素、遊走各時尚雜誌拍攝,斬獲2019年臺北美術獎首獎的登曼波,最新個展《居家娛樂》自2022年底正於臺北市立美術館展出中,以家庭、以父親留下的錄影帶延展成為自己的影像故事。由他的鏡頭,我們能如何窺見台灣的酷兒文化場景?

「很多人可能以為我爸媽可能比較壓抑,但不是,他們比我還奔放,我反而是含蓄、理性的那個。」《居家娛樂》展覽在台北市立美術館開幕當天,攝影藝術家登曼波(本名楊登棋)笑著說。他是DJ,也是遊走於時尚攝影與藝術創作的攝影師,以絢麗色彩、直覺的視覺語言,勾勒出鏡下人物的真實魅力。這次展覽名稱「居家娛樂」,正是出自他父親為自己拍攝錄影帶的命名註記,而他創作的源頭得回到讓他糾結的家庭關係。

不羈的鏡頭語言捕捉人的真實

「前衛」是登曼波對於他父母的形容。本有家庭、曾經為酒店老闆娘的母親與嚮往中國夢的父親,非典型關係的兩人並未結婚,在他的童年缺席各自角色。儘管他自幼由奶奶撫養,與台中東勢大家族的孩子們玩在一起,沒有因此缺乏關愛,但家庭仍成為他心中待解的結。成長時他覺察自己的同性戀傾向,國中時,無意間翻到父親的同性性愛錄影帶而深受衝擊。「若父親是同性戀,為何又要生下我?有可能這麼巧,我們父子同時都是同志?」自身存在與家庭的意義成為他欲探問的命題。

進入大學之後他鍾情於電影,蔡明亮同志題材的電影讓他意識到自己不是個案。同儕聽了他的經歷覺得酷,認為侯孝賢的《千禧曼波》適合他,就取「曼波」二字為他取綽號。畢業後,他參與過《一頁台北》、《艋舺》等電影美術製作,做了一兩年,開始為莎士比亞與妹妹們劇團拍攝劇照,也與設計師聶永真合作,為林宥嘉拍《我們從未不認識》音樂小說概念書,「我問他該用本名還是綽號發表作品,他很果決說『登曼波』名字好記,我就一直使用到現在。」

![s_楊登棋 父親的錄影帶-書封-[正視]-20221118-1 s_楊登棋 父親的錄影帶-書封-[正視]-20221118-1](https://wowlavie-aws.hmgcdn.com/files/article/a2/22851/atl_230022851_518.jpg)

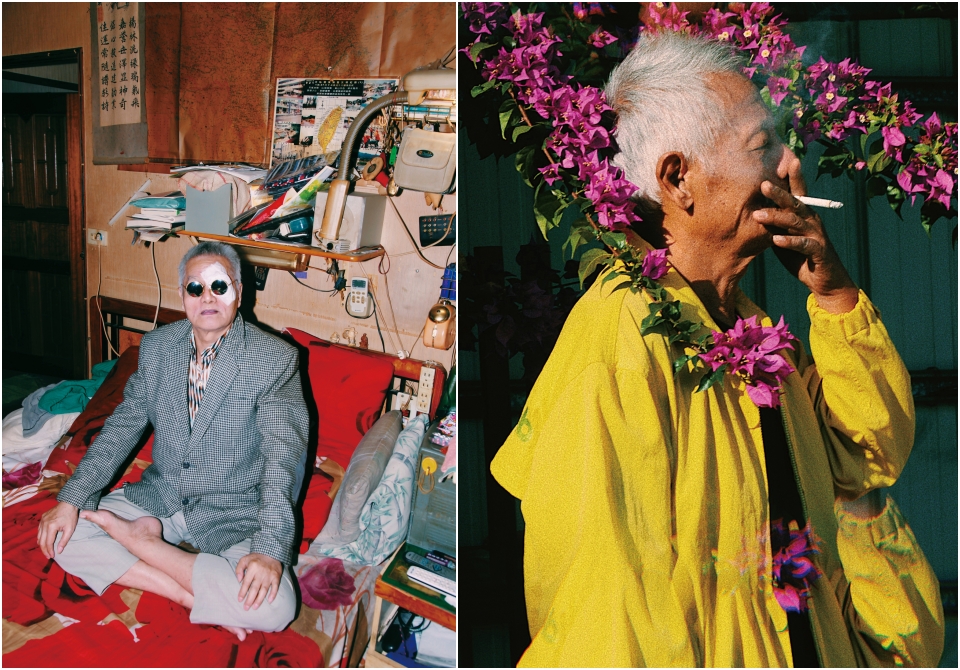

登曼波逐漸活躍於時尚攝影圈,也與好友林建文組成攝影團體「波文映畫社」。他畫面中總是鋪張不羈的鮮明色彩,或許源自於他童年記憶在客家庄中眼前閃動的大紫大紅,或許是來自他美術設計背景的那份敏銳與大膽。他不介意晃動、失焦、疊影,那些人們口中的缺陷與破壞, 「我本來的手法就不強調技術或形式,而是一種比較隨機的狀態,所以有時就需要被拍的人能夠放得開,就是『鏘』(kiang)。」他以直覺互動,迸發與被拍者彼此之間的火花。說起1920年代總是第一時間衝到案發現場的新聞攝影師Weegee,登曼波也喜歡用閃燈,像蒐證一樣對物體、對人打上直接而強硬的光,讓一切細節陳曝其下,「我自己覺得所有真實的樣子,都有它好看的那一面。」

揭開家到社會那些「碧」而不談

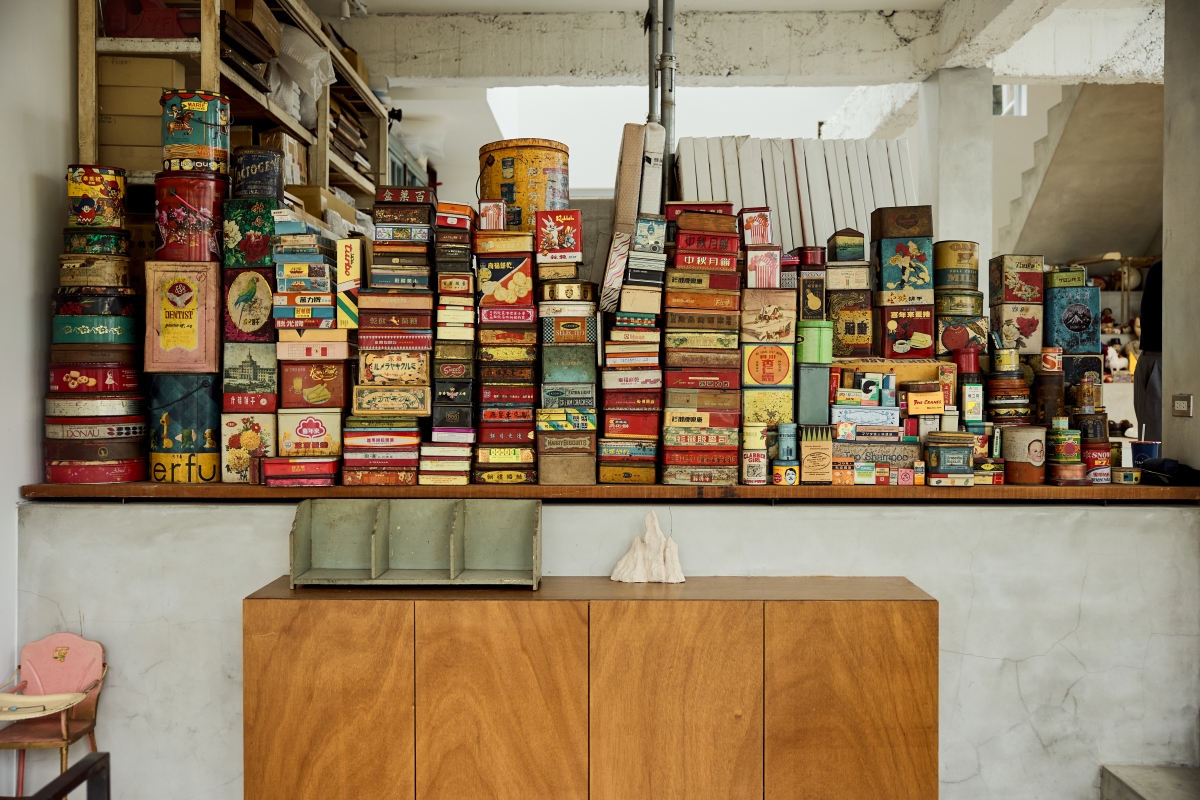

然而回探家庭關係仍不容易。回到2009年,登曼波的大學畢業製作短片《Marrow 無憂》獲台北電影節非劇情類特別獎,而他坦言那時還處於隱晦的階段,「我用逐格的動畫與影像,以拼貼手法描述翻到錄影帶時,除了horny(性刺激的)同時又覺得噁心、震撼的感受。」2011 年以來,他有意識地搜集並記錄生活片段,在2018年前後,他父親把一整個防潮箱的錄影帶交給他。50多卷Hi8 mm錄影帶先收著,他還沒準備好再次觀看,然而青春時期的衝擊足以讓他創作出2019年的《父親的錄影帶》,紀錄片、父親的錄影帶與雜誌收藏,和他近年的生活影像交織。「爸,你知道現在同性婚姻合法嗎?」紀錄片中他問著父親。在這些話題已經可以侃侃而談的年代,他嘗試將過去沒機會溝通、難以啟齒對話重新接上。

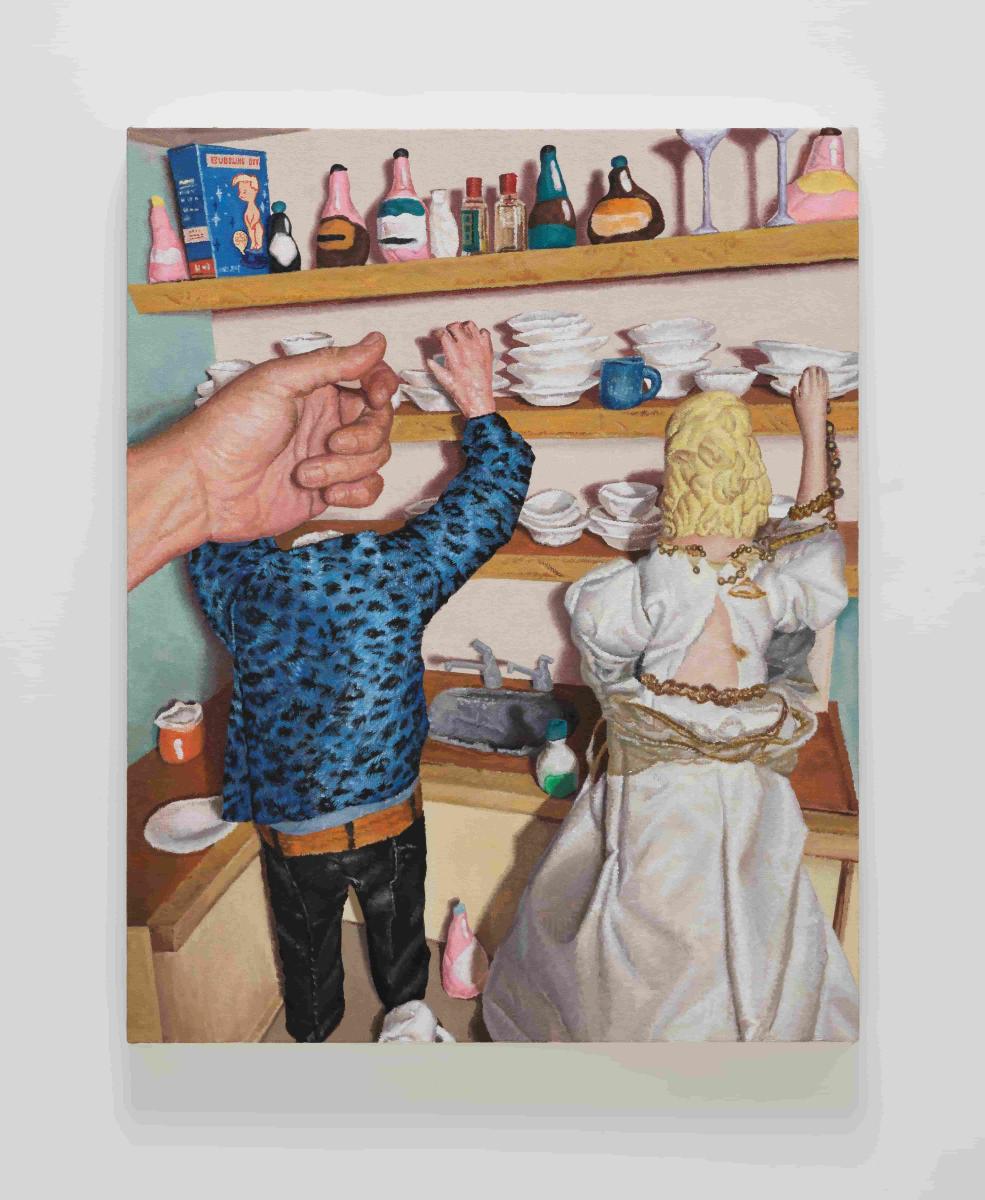

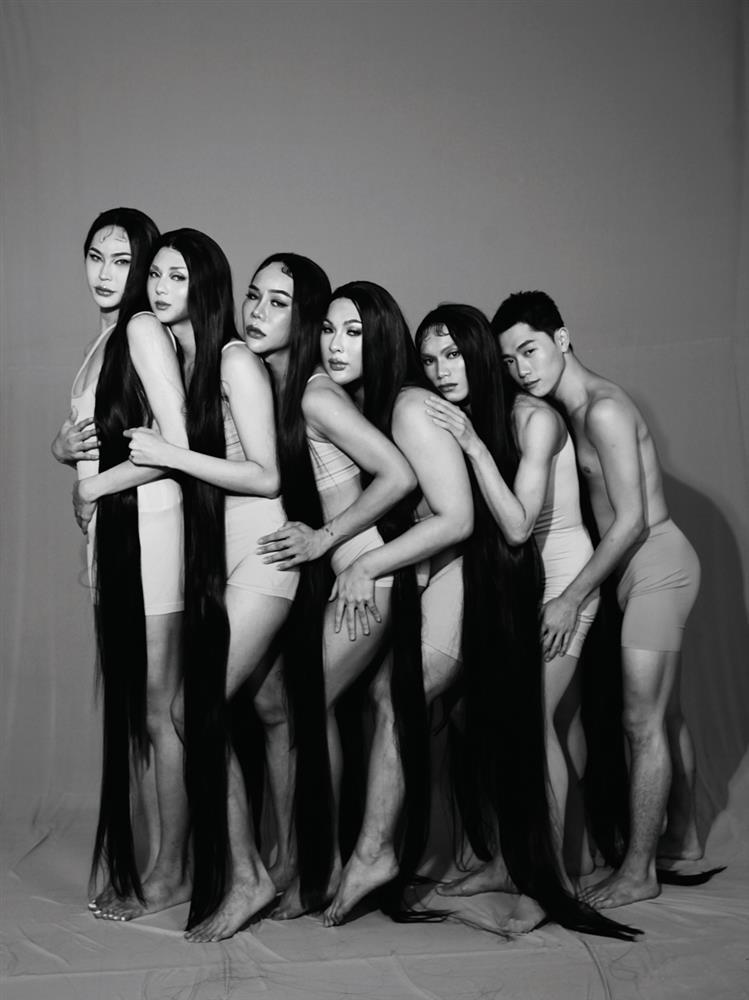

延續到2021年於政治大學展出的《父親的錄影帶_ 碧兒不談》,擴大描繪不同的酷兒族群。登曼波反思前部作品過多避掉人臉與情慾感受,只留身體影像, 他提到2014年起造訪柏林時,參與那些地下文化、電音派對的衝擊,「他們的自我認同與喜好發展到更加完整、明確,參加派對、社交來往討論到性的話題很自然日常,我覺得很衝擊。」這並非台北不夠自由,而是大眾面對人的情慾好像會自我審查,即使是更加開放的現在仍「避」而不談。然而這些不都是人忠實的狀態嗎?回台後,他開始探索台灣變裝皇后(Drag queen)與舞場(Ballroom)文化,成為參與的一分子,並重新思考家庭組成的定義,「舞場文化是多元成家的原始樣貌,發展上有非常緊密的關係。」他不再避諱直接陳述性與情慾元素,更在影像中落實對於身體認同的探討,靈感啟發源自為地下場所Pawnshop酷兒場域而拍攝的音樂錄像,呈現酷兒族群如跨性別、熊男等等細微而多元的樣貌,甚至今年與陳珊妮合作拍攝的《調教》專輯視覺大膽展現BDSM文化元素。

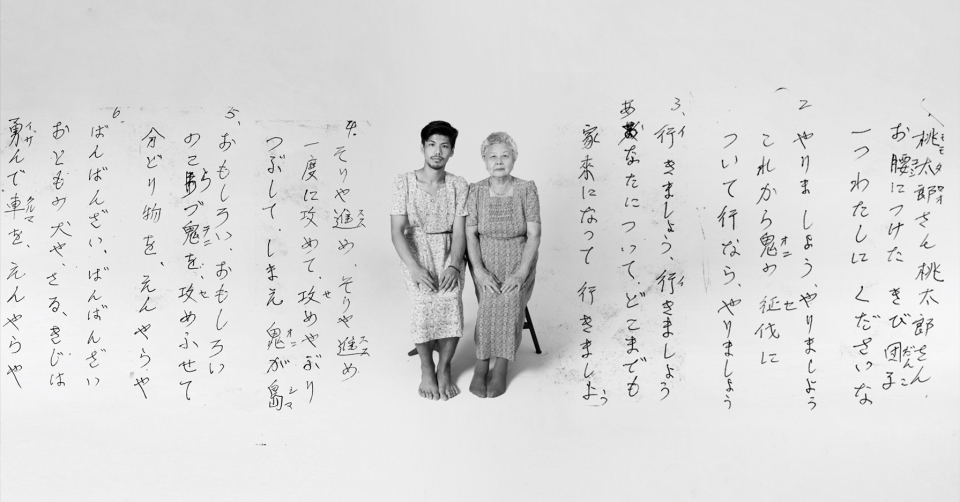

2022年初於國立台灣美術館的《複寫:認同_父親的錄影帶》將焦點再次放回家庭。其中一張是2015年,他穿著奶奶的衣服與她拍下的黑白合照。「其實婚姻平權通過,可是出櫃對我們來說還是不容易。」他未曾跟奶奶言明,但或許拍攝當下早已心有靈犀。在奶奶的告別式中,他播放了自己的作品。這是再次討論認同這件事,他以檔案搭襯影像呈現,像是爸爸在軍中、在用藥勒戒時書寫的文字,以及只會日語與客語的奶奶寫給他的桃太郎的歌詞,化作他手上的刺青,「我刻意強調每個人的身分認同,都會因為各自時代的際遇擁有不同的認同感。」從家,連結到與國族認同與歸屬感。

酷兒是對身體、對不同的包容

直到準備這次《居家娛樂》展,登曼波在自己生日當天,開始播放那些Hi8 mm錄影帶,真正看完。「我覺得我的父親是藝術家,他可能自己不知道。」這些影帶不只性愛影片,有他的性癖好(fetish)、有他的伴侶、中國行,也有登曼波與媽媽的舊紀錄。「對我來說都是反應當代對個體與國家認同的題目,只是拍攝在不同的時空。」這次紀錄片中,母親也參與進了對話。

展覽分為「暗房」與「明室」兩展區。與藝術家羅智信共同打造的「暗房」,仿造同志三溫暖中情慾暗伏流動感官氛圍,私密的隔間各自播映紀錄片,大部分是他今年疫情後遠赴德國展開拍攝的新計畫,其中他8個朋友的訪談,各由自身故事、不同面向回應他父親的錄影帶。例如韓國與中國酷兒朋友面對故鄉保守環境的掙扎、同志父親組成的多元家庭、對性向開始疑惑的異性戀男性等等,「娛樂是該忠於自我,還是要在乎別人的眼光?這些私密的事情分享之後,為什麼似乎受到貶抑?」他希望將這些對於情慾探索的私密經驗,以更積極正面的方式展現給觀眾。「亮室」則統合至今拍攝的不同系列肖像、紀錄、檔案等攝影作品,回應對家族、身分意義的探討。「我喜歡東西被破壞之後再整合,多是花費很長的時間思考如何讓影像重新被觀看,並保有它原本的魅力。」比起均質劃一的展出,他更喜歡將多元且零散、隨機的影像系列,統合為多元紛雜的美感,這對他來說更加符合酷兒文化的真實。

理解自己的認同與自在活出自我畢竟是兩件事,逐步釐清的過程登曼波花了20年。談到未來的創作方向,他說起酷兒的概念畢竟是由西方開始發展的,「我覺得會更強調屬於亞洲身體,因為在西方世界的酷兒討論中,亞洲人似乎是缺席的,所以我希望逆推回去,應該要有更多的機會去認識在亞洲性別認同的發展。」如同他參與白晝之夜展出,以及聯手林建文及雙好設計在松山文創園區內策畫《舞夜場》攝影展,再現舞場文化,他希望利用台灣在東亞獨具的自由環境,積累屬於我們自己的酷兒文化場景,「我覺得酷兒就是一種多元的文化樣貌,就是接受每個人不同的樣子。」

登曼波 Manbo Key

來自台灣,目前定居台灣台北,攝影師與影像創作者,其作品橫跨影像與裝置,2019 年以《父親的錄影帶》獲當年臺北美術獎首獎,2021年《父親的錄影帶_碧兒不談》入圍台新藝術獎,以2022年《複寫: 認同_ 父親的錄影帶》參與「覆寫真實:臺灣當代攝影中的檔案與認同」群展。

文|吳哲夫

圖片提供|登曼波、臺北市立美術館